Les Salons littéraires, qui participèrent si activement à la vie intellectuelle française du XVIIe au XIXe siècles, ont depuis longtemps disparu. Le dernier, je crois, fut celui « de l’avenue Foch », animé jusqu’au milieu des années 1980 par Anne Auger du Breuil. Cénacles culturels ou réunions de joyeux artistes, bureaux d’esprit ou antichambres du quai Conti, souvent un savant assemblage de tout cela, la presque totalité ces salons avaient un commun dénominateur : des femmes les présidaient, qui furent toutes assez exceptionnelles pour leurs temps : Madeleine de Sablé, Julie de Lespinasse, Marie-Thérèse Geoffrin ou Juliette Récamier, pour ne citer que les plus célèbres.

Les Salons littéraires, qui participèrent si activement à la vie intellectuelle française du XVIIe au XIXe siècles, ont depuis longtemps disparu. Le dernier, je crois, fut celui « de l’avenue Foch », animé jusqu’au milieu des années 1980 par Anne Auger du Breuil. Cénacles culturels ou réunions de joyeux artistes, bureaux d’esprit ou antichambres du quai Conti, souvent un savant assemblage de tout cela, la presque totalité ces salons avaient un commun dénominateur : des femmes les présidaient, qui furent toutes assez exceptionnelles pour leurs temps : Madeleine de Sablé, Julie de Lespinasse, Marie-Thérèse Geoffrin ou Juliette Récamier, pour ne citer que les plus célèbres.

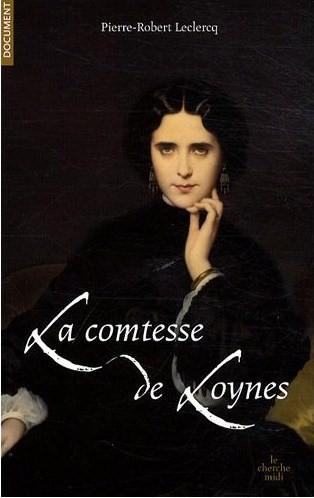

Le Second Empire vit fleurir d’autres salons ; les plus marquants, pour la grande et la petite histoire, furent sans doute ceux de la princesse Mathilde, d’Apollonie Sabatier (la Présidente) et de Jeanne de Tourbey. C’est la biographie de cette dernière que vient de publier Pierre-Robert Leclercq sous le titre : La Comtesse de Loynes (Le Cherche-Midi, 297 pages, 18 €).

Etrange destin que celui de cette femme née Marie-Anne Detourbay en 1837, dans un milieu on ne peut plus modeste, inhumée en 1908 dans la 30e division du cimetière Montmartre sous le nom de Comtesse de Loynes ! Pierre-Robert Leclercq nous conduit sur ses traces dans un ouvrage bien documenté qui fait penser à ceux qu’écrivirent au début du XXe siècle Frédéric Loliée ou Marcel Boulanger. On y retrouve la même plume alerte, le goût des mots d’esprit, la connaissance du Paris de l’époque, de ses égéries et cette particularité éditoriale devenue rare de faire figurer en tête de chaque chapitre les thèmes principaux qui y seront évoqués. Il y a deux profils chronologiquement distincts, chez l’héroïne de cette biographie.

Le premier relève du personnage balzacien : une enfant pauvre, rinceuse de bouteilles dans sa ville natale de Reims, une adolescente que sa beauté conduit dans un bordel de la même ville, une jeune fille ambitieuse qui « monte à Paris », devient pensionnaire d’une maison close de renom où Dumas-fils la remarque et voit en elle une nouvelle Marie Duplessis. Vive d’esprit et avide d’apprendre, Sainte-Beuve se chargera, à la demande de Dumas, de parfaire son éducation. Ce sera une réussite, car l’élève est douée. Consciente, selon le mot postérieur de Caroline Otéro que « la fortune ne vient pas en dormant seule », Marie-Anne Detourbay, devenue Jeanne de Tourbey collectionne les amants fortunés. Comme je l’avais écrit dans mon essai sur L’Origine du monde à son sujet, citant le mot d’Alphonse Allais : « Etre “de quelque chose”, ça vous pose un homme, comme être “de garenne”, ça vous pose un lapin.» Marc

Le second profil de Jeanne de Tourbey – et le second acte de sa vie – font moins penser à Balzac qu’à Edouard Drumont… Devenue comtesse de Loynes par demi-mariage, elle continua de tenir salon, dans un entresol du 152, avenue des Champs-Elysées, mais un glissement progressif s’opéra dans le choix de ses convives. Ses dîners devinrent un repaire de ce que la droite française comptait de plus radical et antidreyfusard. Comme bien des lorettes qui avaient construit leur carrière sans trop se soucier de la « morale chrétienne » et comme certains artistes qui avaient multiplié les liaisons plus ou moins scandaleuses - Dumas fils, Maxime Du Camp, etc. -, elle finit par se découvrir (souci de respectabilité ou franche hypocrisie ?) des

Le livre de Pierre-Robert Leclercq se lit comme un roman ; l’auteur prend soin de dessiner le contexte politique et historique des différentes époques traversées par son héroïne (le rappel de l’affaire Dreyfus, notamment, est un modèle du genre) qui, dans son testament, léguera à Mme Léon Daudet assez d’argent pour financier L’Action française. Il brosse aussi le portrait des principaux protagonistes dont certains seraient, sans Jeanne, tombés dans l’oubli. Avec lucidité, il résume son parcours dans son dernier chapitre :

« Au cours du demi-siècle de son règne, Marie-Anne Detourbay n’a pas fait ni refait le monde, mais de Boulanger qui met en scène sa vie et ses refus au jeune Antoine qui invente la mise en scène des chefs-d’œuvre, de Courbet qui fait vibrer les couleurs à Barrès dont la plume noircit les portraits, de Coppée inventeur d’une Ligue pour révolution douce à Proust qui aperçoit un peu d’Odette Swann en regardant la comtesse de Loynes, bien des événements, bien des créations ont trouvé leur source ou ont fait un passage dans son salon. »

Influente, mais discrète, on ne connaît d’elle qu’un beau portrait, dû au pinceau d’Amaury-Duval ; il est conservé au musée d’Orsay et sert avec bonheur de couverture au livre.

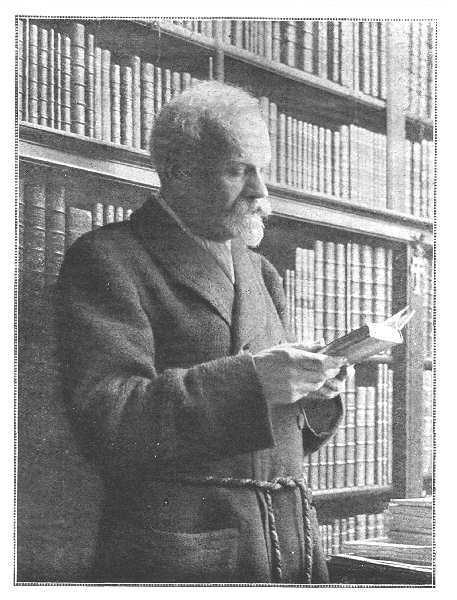

Illustrations : Gustave Flaubert, portrait charge de Giraud, vers 1866 - Jules Lemaître, photographie.