Comment une affaire qui relevait du droit commun devient-elle une affaire d’Etat où se mêlent diplomatie, ministres de la République et esprit de caste ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Comme dans un film d’Yves Boisset, apparaissent au fil des jours les liaisons dangereuses de la politique et des paillettes, les apparentements terribles de la société du spectacle et d’un monde se croyant au-dessus des lois et affichant un souverain mépris pour tous ceux qui n’appartiennent pas à leur cercle très fermé. Entre pétitionnaires patentés, insurgés de salon et ex-représentants reconvertis de ce que l’on appelle de moins en moins fréquemment de nos jours la « gauche caviar », se dessine un étrange script. Un script où les mots perdent leur sens, où l’éthique s’efface devant l’adoration des grandes idoles et la préservation des petits intérêts, où l’art, qui mérite tous les respects, ne sert plus que de paravent à un fait divers sordide. L’impression suscitée par l’affaire Polanski est aussi désagréable en France qu’à l’étranger ; elle laisse fortement penser, comme le soulignait récemment la presse anglo-saxonne, que, pour certains milieux culturels français, les crimes commis par leurs pairs seraient moins graves que ceux commis par le commun des mortels.

Comment une affaire qui relevait du droit commun devient-elle une affaire d’Etat où se mêlent diplomatie, ministres de la République et esprit de caste ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Comme dans un film d’Yves Boisset, apparaissent au fil des jours les liaisons dangereuses de la politique et des paillettes, les apparentements terribles de la société du spectacle et d’un monde se croyant au-dessus des lois et affichant un souverain mépris pour tous ceux qui n’appartiennent pas à leur cercle très fermé. Entre pétitionnaires patentés, insurgés de salon et ex-représentants reconvertis de ce que l’on appelle de moins en moins fréquemment de nos jours la « gauche caviar », se dessine un étrange script. Un script où les mots perdent leur sens, où l’éthique s’efface devant l’adoration des grandes idoles et la préservation des petits intérêts, où l’art, qui mérite tous les respects, ne sert plus que de paravent à un fait divers sordide. L’impression suscitée par l’affaire Polanski est aussi désagréable en France qu’à l’étranger ; elle laisse fortement penser, comme le soulignait récemment la presse anglo-saxonne, que, pour certains milieux culturels français, les crimes commis par leurs pairs seraient moins graves que ceux commis par le commun des mortels.

Je crois avoir consacré assez d’articles dans ces colonnes à la défense du droit des artistes contre la censure et aux dangers, pour les libertés, que représente l’émergence d’un réel néopuritanisme, sur les deux rives de l’Atlantique, pour ne pas être soupçonné de rigorisme moral. A la morale de principe de Kant, on peut préférer la morale de situation de Benjamin Constant, plus pragmatique, plus humaine. Au terme « morale », qui sert trop souvent à masquer ce que Nietzsche nommait la « moraline », on peut préférer celui d’« éthique ». Mais le mauvais scénario qui nous a été présenté depuis quelques jours pose un problème qui dépasse la simple querelle philosophique ou parisianiste ; il met en lumière le fossé qui sépare deux groupes distincts de la société : d’un côté, le simple citoyen, soumis à des règles de contraintes comportementales et à un système répressif croissants, de l’autre une minorité toujours prompte à donner des leçons pour mieux s’en affranchir elle-même. Près de deux semaines se sont écoulées depuis l’arrestation de Roman Polanski. Les réactions émotionnelles et corporatistes des premiers jours n’invitaient guère à la réflexion. Le temps permet aujourd’hui de prendre du recul pour se livrer à une analyse plus sereine.

Chacun connaît l’histoire dont il est question, les média l’ont tant évoquée qu’il est inutile d’en rappeler les détails. Il ne s’agit pas d’un artiste que l’on aurait tenté de censurer dans sa création, mais d’un homme qui aurait, il y a trente ans, commis un viol sur une mineure (méfions-nous des amalgames, viol sur mineur ne signifie pas nécessairement pédophilie). Que deux pays démocratiques, la Suisse et les Etats-Unis, liés par un traité bilatéral d’extradition, respectent cette convention à l’occasion d’un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’auteur présumé des faits, qui s’est lui-même soustrait à la Justice de son pays après avoir plaidé coupable, est-ce donc si choquant ?

Bien sûr, la Suisse et son secret bancaire ne sont pas exempts de critiques ; bien sûr aussi, le système pénal des Etats-Unis, dont la clé de voûte reste la peine capitale (que n’encourt pas, heureusement, Roman Polanski), diffère de la conception européenne. Bien sûr encore, on imagine facilement que, pour un procureur californien, inscrire un cinéaste de renommée mondiale à son « tableau de chasse » représente un enjeu majeur dans sa carrière ; l’occasion est belle, pour lui, de justifier son rôle auprès d’un électorat où le puritanisme, largement entaché d’hypocrisie, règne en vertu cardinale. Pour autant, les faits sont là, dont la portée dépasse la simple « affaire de mœurs » ; des faits balayés d’un revers de main, voire niés, par les soutiens de Roman Polanski. Cependant, si ce dernier était déféré devant la Justice californienne, il aurait à sa disposition tous les moyens de défense que garantissent les démocraties. Ses avocats ont très certainement assez de talent pour faire valoir sa version des faits. Et, jusqu’à preuve du contraire, aux Etats-Unis comme en France, ce n’est pas le procureur qui prononce la sentence, mais bien un juge ou un jury, à la suite d’un débat contradictoire. Pourquoi, dès lors, vouloir faire obstacle au déroulement normal de cette affaire judiciaire, sinon pour des raisons d’abord corporatistes ? Ce mot déplait aux soutiens du cinéaste, mais la nature de leurs interventions laisserait sérieusement penser que telle est malheureusement, leur motivation majeure.

Il y eut naturellement la réaction pour le moins hâtive du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, sur Europe 1, jugeant « épouvantable et totalement injuste » l’arrestation de Roman Polanski, pour une « une histoire qui n’a pas vraiment de sens [sic] », fustigeant dans un cliché facile « cette certaine Amérique qui peut faire peur » et s’avançant beaucoup, je le crains, en ajoutant : « tous les français doivent être avec Polanski dans cette épreuve ».

On peut d’ailleurs légitimement se demander ce qui paraît le plus choquant, en l’occurrence, de son texte ou des réactions si opportunément outragées – quatre ans après la publication d’un l’ouvrage quasi unanimement salué – de ceux, toutes tendances confondues, dont l’horizon politique se limite à tirer piteusement sur un homme qui s’est trop exposé par ses propres erreurs. Dans son livre, Frédéric Mitterrand analyse et explique le contexte d’un comportement que, finalement, il condamne. Cela devrait suffire pour tourner la page, sauf à vouloir appliquer en France cette règle d’hypocrisie générale qui existe aux Etats-Unis, où l’on se préoccupe davantage de la vie privée des responsables politiques que de leurs compétences. Le pire, dans le cas de Mitterrand, est que les attaques les plus virulentes dont il est victime proviennent d’individus qui n’ont, de leur propre aveu, jamais lu son livre et qui se sont contentés d’extraits qui ne furent pas choisis au hasard (le plus souvent relevés dans la presse) et parfois maquillés. Ces individus, soudain si soucieux de la vertu, se sont bien gardés de citer d’autres passages, qui auraient levé tout doute sur l’amalgame intolérable de l’homosexualité et de la pédophilie et qui auraient montré la condamnation par l’auteur du tourisme sexuel. Cette chasse à l’homme ne grandit vraiment pas ceux qui s’y adonnent.

Il y eut encore le courrier du ministre des Affaires étrangères, adressé à son homologue Hilary Clinton, demandant d’intervenir pour faire libérer l’intéressé, laissant l’impression, forcément désagréable, que le Gouvernement français tentait indirectement de faire pression sur une Justice américaine réputée pour son indépendance vis-à-vis de l’exécutif. La réponse, sous forme de fin de non-recevoir, s’apparente à un camouflet, non pour le ministre, mais bien, au regard du monde, pour la France. Elle était si attendue, si évidente, cette réponse, que l’on se demande la raison pour laquelle Bernard Kouchner avait tenté une telle action, à moins d’y voir la conséquence d’une certaine naïveté induite par une admiration béate, tel que le ministre paraissait l’exprimer dernièrement : « Un homme d’un tel talent, reconnu dans le monde entier, reconnu surtout dans le pays qui l’arrête, tout ça n’est pas sympathique. » Le viol, même présumé, le serait-il davantage ?

Il y eut enfin l’intervention de Bernard-Henri Lévy du 28 septembre sur Europe 1, qui constitue à elle seule un morceau d’anthologie sur lequel il faut bien revenir. Car, une fois encore, BHL, verbe haut, indignation en bannière, chemise blanche ouverte et mèche au vent, démontre que sa méconnaissance des dossiers qu’il défend est à la mesure de l’abondance des leçons qu’il prétend donner.

Lorsqu’il affirme, dans une des envolées lyriques dont il a le secret, que, dans l’affaire Polanski, « le monde marche sur la tête », le premier juriste venu serait tenté de penser qu’il parle ainsi de son propre monde, tant son argumentation tient moins du raisonnement de prétoire que de la discussion de café du commerce. En effet, qu’avance-t-il ?

« Polanski est un ressortissant français, j’espère que les autorités françaises, que le gouvernement français saura, comme il a commencé à le faire, se mobiliser comme il convient pour que le droit français s’applique au cas de Roman Polanski, parce que c’est un principe de civilisation. »

Si l’on comprend bien, dans le « monde selon BHL », un ressortissant français arrêté en Suisse en exécution d’un mandat américain, pour des faits commis aux Etats-Unis, devrait se voir appliquer le droit français… D’un point de vue juridique, cette notion porte un nom : la personnalité des lois, qui implique que chacun relève de la loi de sa nation d’origine, quel que soit le pays dans lequel il se trouve.

Vient ensuite la question, épineuse en apparence, de la prescription, qui, selon le philosophe, existe « depuis les Saintes Ecritures » et constitue « une loi sur laquelle toutes les sociétés civilisées sont fondées ». Cette notion de prescription semble ici d’autant plus complexe que peu de juristes spécialisés dans le droit comparé se sont exprimés depuis une semaine. Dans la presse, les uns avancent que les crimes sexuels sur mineurs seraient imprescriptibles au regard du droit californien (et suisse), d’autres affirment que le délai de prescription pour les faits dont Roman Polanski est accusé serait de 10 ans.

Ces diverses interprétations, en droit comme en fait, importent peu parce que, dans tous les cas – et même selon le droit français dont BHL réclame indument l’application – la prescription ne pourrait jouer en faveur du cinéaste. En effet, le délai de prescription ne court pas à partir de la date des faits, voire de leur reconnaissance au moins partielle (Polanski avait plaidé coupable du chef d’inculpation de « relations sexuelles illégales » en 1977 en échange de l’abandon des autres charges et avait été libéré juste après). Ce délai peut être interrompu et repartir de zéro – tout comme en France – à la faveur d’un nouvel acte de procédure. Or, l’émission d’un mandat d’arrêt international en est un, le dernier émis datant de 2005. La discussion autour de la prescription est donc, en l’état, un vain débat et l’argument, irrecevable.

Les moyens juridiques avancés par Bernard-Henri Lévy doivent donc être écartés, parce qu’inopérants. Cela ne constitue pas une première ; comme l’avocat général Philippe Bilger – qui n’est pas le premier juriste venu – l’avait souligné sur son blog du 11 juillet 2009 : « A nouveau, en effet, BHL est intervenu sans connaître et a écrit sans savoir. Cela devient chez lui une déplorable habitude en matière judiciaire. […] Je continue à penser que cette intelligence se dévoie parce qu’elle aborde des domaines où la haute conscience qu’elle a d’elle-même ne suffit pas. Je l’en supplie, qu’il ne mette plus les pieds ni l’esprit dans la Justice. Ni comme grand témoin ni comme essayiste. Elle ne lui réussit pas et il ne lui réussit pas. Il y a tant d’autres causes que son talent, avec la révérence médiatique jamais lassée qui l’accompagne, pourrait s’approprier. » Peine perdue.

Intéressons-nous plutôt à ceci : BHL pouvait-il évoquer « la jeune fille qu’il [Polanski] a violée » et, parallèlement, minimiser cet acte en le qualifiant « d’erreur de jeunesse » au prix d’un glissement sémantique pour le moins inattendu ? Sauf, naturellement, à considérer que l’adolescence de Polanski s’était prolongée jusqu’au cœur de la quarantaine, ce qui est une vue de l’esprit dont la hardiesse étonne, mais qui ne saurait sans doute effrayer un philosophe qui en a vu d’autres. Celui-ci n’a d’ailleurs jamais vraiment fait bon ménage avec la chronologie : dans Le Testament de Dieu, un essai qui contient un florilège d’inexactitudes, n’avait-il pas le plus sérieusement du monde fait référence à la déposition d’Himmler au procès de Nuremberg, procès qui s’ouvrit près de six mois après le suicide du Reichsführer de la SS ?

Ses autres arguments ne peuvent que surprendre, voire irriter ou lasser : le premier concerne le passé de Polanski :

« Le scandale est dans le fait que cet homme de 76 ans qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert de la violence et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle […] se retrouve à dormir en prison. »

Et l’on s’interroge : en quoi le fait d’avoir survécu aux atrocités de deux totalitarismes constituerait-il un prétexte pour excuser un crime ou un délit, échapper à la Justice ou être exonéré d’une éventuelle condamnation ? Le prétendre serait faire insulte à tous les rescapés de toutes les dictatures. L’Histoire, fut-elle d’ailleurs gênante, nous le rappelle : Mordechaï Rumkowski, le président du Judenrat du ghetto de Lotz, abusait régulièrement des adolescentes du ghetto placées sous sa responsabilité ; il les faisait en outre inscrire en priorité sur les listes des déportés en partance pour les camps d’extermination lorsqu’elles ne cédaient pas à ses caprices ; le fait qu’il fut assassiné avec sa famille à Auschwitz en 1944, ne fait pourtant pas moins de lui un criminel.

D’autres propos, toujours tenus au micro d’Europe 1, laisseraient volontiers entendre que le talent d’un homme lui permettrait tout autant de s’exonérer de ses responsabilités :

« Roman Polanski est un enchanteur qui a enchanté des générations entières d’hommes et de femmes, d’enfants devenus des adultes avec des histoires magnifiques, avec des contes de fées, avec des histoires dramatiques, des histoires sombres, avec des histoires lumineuses, et je crois, ce que j’entends en tout cas, c’est cette émotion mondiale, à l’idée de mettre en prison l’enchanteur Polanski. »

Que BHL professe une admiration sans bornes pour le cinéaste Roman Polanski peut se comprendre ; accordons lui d’ailleurs le bénéfice d’une certaine lucidité : comparé à son prétentieux long métrage Le Jour et la nuit, consacré « l’un des plus mauvais films vus sur les écrans depuis 1945 » par les Cahiers du Cinéma, bref, un film suffisant, dans les deux sens du terme, le plus modeste clip de Polanski pour vanter une lessive aurait probablement des airs de chef d’œuvre. Est-ce toutefois une raison suffisante pour justifier ce qui ressemblerait bien à une justice à deux vitesses, laquelle reprendrait les vers de La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » ? Aucune loi, dans aucun pays, n’accorde d’immunité ni au talent, ni au génie.

Ce qu’il y a de plus choquant encore, c’est la manière qu’ont les habituels donneurs de leçon, souvent si rapides à s’insurger contre les injustices, de faire litière de cette valeur universelle des Lumières qu’est l’égalité de tous devant la Justice. Ce comportement n’est pas sans conséquences : outre qu’il accentue encore le fossé qui sépare un certain nombre de happy few (qu’il ne faudrait toutefois pas confondre avec tous les intellectuels) du justiciable lambda, il laisse à l’extrême droite et aux tenants du populisme la quasi-exclusivité de protestations dans lesquelles beaucoup de citoyens, attachés au principe d’égalité, se reconnaissent, faisant ainsi le jeu de ces partis. Ils portent ici une lourde responsabilité.

La pétition proposée par la Revue La Règle du jeu, que dirige BHL s’achève sur ce paragraphe : « Nous demandons à la justice fédérale helvétique de le remettre en liberté immédiatement et de ne pas transformer ce génial cinéaste en martyr [sic] d’un imbroglio juridico-politique indigne de deux démocraties telles que la Suisse et les Etats-Unis. Le bon sens, autant que l’honneur, y invitent. » Pourquoi avoir inscrit le mot « honneur » à cette place ? Dans un souci de grandiloquence, probablement. C’était pourtant aussi incongru que risqué ; de mauvais esprits – il y en a toujours –, excédés par le communautarisme des membres de la Jet set signataires, pourraient en effet reprendre l’argument à la volée et le retourner contre eux en rappelant ce mot connu de Surcouf : à un officier anglais qu’il venait de vaincre et qui lui lançait, amer, « Nous, les Anglais, nous nous battons pour l’honneur, vous, les Français, vous vous battez pour l’argent », le célèbre corsaire malouin avait répondu : « Chacun se bat pour ce qui lui manque. »

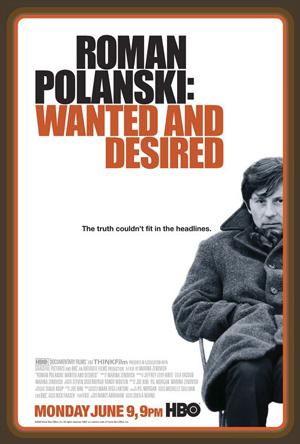

Illustrations : Affiche du film Polanski, wanted and desired, de Marina Zenovich - Frédéric Mitterrand, La Mauvaise vie, couverture de l’édition de poche - Bernard-Henri Lévy - Balance - Giotto, Allégorie de la Justice.