À propos de : l’exposition Ainsi soit-il, Collection Antoine de Galbert, extrait. (Musée des Beaux-Arts de Lyon) – Œuvres d’Alexander Schellow à la Biennale de Lyon – Georges Didi-Huberman, Atlas ou le Gai Savoir inquiet (Minuits, 2011) – Pierre Bourdieu Sur l’Etat, Cours au Collège de France 1989-1992 (Seuil, 2011 – Annie Ernaux, Ecrire la vie (Gallimard, 2011

À propos de : l’exposition Ainsi soit-il, Collection Antoine de Galbert, extrait. (Musée des Beaux-Arts de Lyon) – Œuvres d’Alexander Schellow à la Biennale de Lyon – Georges Didi-Huberman, Atlas ou le Gai Savoir inquiet (Minuits, 2011) – Pierre Bourdieu Sur l’Etat, Cours au Collège de France 1989-1992 (Seuil, 2011 – Annie Ernaux, Ecrire la vie (Gallimard, 2011

Une silhouette à peine campée, fléchie, mains à la taille et pieds écartés, contemple une tâche remuée, un bout de terrain éventré, retourné. L’entrée d’un terrier ? En fait un trou, pas n’importe lequel, celui qu’elle vient de creuser avec, immanquablement, l’idée d’un quelque chose de personnel, un poids intérieur, à y ensevelir. La fosse s’ouvre à la fois en empreinte et matrice d’une charge mentale, image du quelque chose à porter en terre, la forme vide révélée de ce dont le fossoyeur amateur fait le deuil et qu’il accompagnerait bien dans le repos. C’est une tombe ouverte dans les champs, le terrain est en pente, peut-être les flancs sauvages d’une colline. Le trait clair du manche de pelle est posé entre le noir du monticule et celui de la béance comme le symbole de la soustraction. Un fragile édifice de branches graciles, presque rien, l’esquisse d’un monument, une intention cultuelle. La tête de l’homme mesure l’abîme, elle sonde, elle égrène des chiffres dans le vide. Sa posture respire aussi l’hésitation, est-ce cela le passage vers l’au-delà, cet informe accueillant, cette cache inoffensive dans une matière meuble où le vif ne se distingue pas de l’inerte ? Et la réaction atmosphérique qui se produit du fait d’avoir ainsi foré la terre, bouleversant la répartition entre cellules matérielles et poussières fantomales, brouillant les pistes entre haut et bas, est-ce normal? Comme si le fer de l’outil, d’un coup trop profond et brutal, avait rompu une canalisation, une séparation entre les mondes du dessous et du dessus. Il a ouvert une brèche dans le sol et du vide obscur, opaque, une présence reflue – ou une neige d’infimes présences déterrées s’envolent -, une force diffuse, une grande légèreté paradoxale, particules solides du monde d’où l’on ne revient pas se révélant plus aériennes que l’air, avides de revenir. Une sorte d’inversion de la gravité a lieu. Des centaines de globules blancs envahissent le paysage qui, de fait, en est criblé, mangé. Le personnage lui-même est piqué, traversé de taches claires, saisi, déjà mis dans le trou. L’image de l’homme qui a creusé une tombe – la sienne ? – en pleine nature, loin de l’ordonnancement des cimetières, est un tableau de désagrégation, de mélange. Le paysage, à y regarder de plus près, est totalement granuleux et lacunaire, feutré de blanc, absorbé ou plutôt uni au trou noir de la tombe. La dissémination des flocons efface les bords, les contours, confond les différents éléments de la scène dans une même végétation poreuse, un cadre de vie qui s’estompe. Ce n’est plus seulement la tombe qui est lieu de passage, mais tout ce qui l’entoure, le paysage n’est que rideau floconneux entre l’ici et l’ailleurs dans lequel flotte la silhouette d’un homme, ravie et désemparée. (La tombe, Lucien Pelen, 2010, Collection Antoine de Galbert)

Cette matière de rideau, on la dirait copiée des peintures de Roman Opalka, séries de chiffres peints à l’huile sur des toiles toujours de même dimension. Méticuleusement blanc sur noir, radicalement, en une monotonie sublime qui fait mal aux yeux, au point qu’hypnotisés, ils voient le blanc basculer en noir vice-versa, tantôt cette ligne d’horizon arithmétique en positif, tantôt en négatif. Broderie inframince. Qu’est-ce qui prime, le fond ou l’inscription, comment les distinguer ? Dans une deuxième partie de sa vie et au-delà du million, à chaque nouvelle œuvre, Opalka ajoutait 1% de blanc dans le noir jusqu’à superposer du presque blanc sur du blanc. Comme l’homme qui creuse son trou à flanc de montagne, dans le rien, le peintre se glisse et s’oublie dans les nombres que l’homme interpose entre lui et l’infini. Il neutralise, en l’extirpant de son abstraction, l’illusion du tout calculable, épuise dans une esthétique de la lente disparition, la rationalité symbolique des nombres et des mesures, fait œuvre d’évanouissement dans le temps qui passe, en pleine légèreté répétitive de l’être, dans l’oubli de soi que dispense le geste d’un vivre opposé à tout comptage. Quand on s’approche de ces toiles, les chiffres grouillent sur le grain grossier de la toile, déformés, ils sont l’ombre d’eux-mêmes, les pores bégayant d’une peau tannée, treillis de lignes de fuites brouillées, réseaux anarchiques de synapses déformés, fouillis de circuits électroniques fondus dans la porosité entre mondes intérieurs et extérieurs, matérialistes et spirituels, temporels et intemporels. Quand je cours face à une tempête de neige, les yeux plissés envahis de flocons impossibles à dénombrer qui s’engouffrent en frappant et agglutinant cils et paupières, fondent et sont aussitôt remplacés par d’autres, j’entrevois les choses ainsi, confondues dans des trames changeantes de zigzags, rapides ou figées, des présences moléculaires instables. Il me semble alors que mes souvenirs et images mentales elles-mêmes ne sont plus issus du dedans mais revenant dans la bourrasque extérieure de pixels, affleurant dans le paysage envahi de globules blancs et noirs qui se bouffent entre eux, renaissent des uns des autres, composent des motifs abstraits ou figuratifs vite effacés, resurgissant, clignotant. Je suis dans la matière de ce rideau.

C’est une autre manière d’appréhender les vibrations de ces frontières où grésillent à part égale apparition et disparition que de s’arrêter devant le travail d’Alexander Schellow (Biennale de Lyon). Quelque chose de la fin et quelque chose de l’origine se touchent, court-circuitent et dansent ensemble, forment autre chose. Comme la silhouette dans la photo de Lucien Pelen sonde la fosse creusée à son image, l’artiste allemand remue les angles morts de la mémoire, ce qu’elle enregistre machinalement et que l’on ne sollicite jamais pour ne pas encombrer la conscience d’images jugées par avance ordinaires, une masse d’images inabouties, bâclées, sur laquelle pourtant, par réaction inconsciente, se fonde et s’ajuste la nature de notre relation au visuel, notre volonté de voir et regarder ceci plutôt que cela. Comme un passé caché, une généalogie enfouie. Dans une production pointilliste obsessionnelle, Alexander Schellow tente de donner corps aux images informelles qui s’impriment involontairement, toutes ces choses que l’on voit sans voir parce qu’elles constituent notre environnement banal, il les arrache à l’oubli, pouvant tout aussi bien les y reléguer au moindre faux mouvement et cela dans un exercice constant, une discipline du souvenir forcé. Contre l’inculcation occulte de lois qui décident pour nous de ce dont il faut se souvenir. Cet éparpillement monstrueux des choses vues est rassemblé dans Storyboard, en cours d’élaboration depuis 2001, près de 2500 dessins au feutre sur papier transparent. L’artiste reproduit, de mémoire, ce qu’il a vu dans la rue, autour de lui, sur le trottoir, les façades, les devantures, les piétons, les parkings, les balcons, les fenêtres, les toits, les arbres, les mobiliers urbains, les véhicules, le ciel… Des constellations de visions. Chaque dessin est lui-même une constellation de données sociologiques, économiques, érotiques, technologiques, urbanistiques, politiques. Certains sont d’une précision photographique, décalqués, d’autres absolument amnésiques, juste une constellation de points dans le vide, pourtant placés à leur place, c’est ce que l’on pressent, mais que rien n’a pu venir associer, remplir. Je pense à ces jeux où il faut relier d’un trait des points noirs éparpillés, numérotés, pour voir ce qu’ils cachent. On dirait les cases régulières d’une BD réticulaire, dépourvue de centre, sans début ni fin, les cartes mélangées de tout ce que l’on ne cesse de voir et que la mémoire range ou dérange pour altérer et dérouter le sens de la lecture – régulièrement le remettre à zéro -, un dédale à travers lequel se forge une manière de regarder bien à soi, de croquer le réel. Ces vignettes de l’immédiat rejoignent certains passages du Journal du dehors d’Annie Ernaux, par exemple, à titre d’échantillon : «Lumières et moiteur de Charles-de-Gaulle-Etoile. Des femmes achetaient des bijoux au pied des escaliers mécaniques parallèles. Dans un couloir, il y avait écrit sur le sol, dans un emplacement délimité à la craie : « Pour manger. Je suis sans famille. » Mais celui ou celle qui avait marqué cela était parti, le cercle de craie était vide. Les gens évitaient de marcher dedans. »

Les dessins de Schellow se veulent plus désincarnés, proches d’une production psychique mécanique, exercice de vaine objectivation des contours et des enchevêtrements des choses et des vies qui nous encadrent et façonnent nos cartographies intérieures. Comment fonctionne la mémoire, qu’est-ce qu’elle retient, efface, rejette, transforme, répète, comment compte-t-elle le temps dans son sablier d’images, c’est ce qui est mis à l’épreuve sur le long terme, d’année en année, dans ce projet de témoignage artistique. Sans doute qu’au début du projet, Alexander Schellow était incapable de se souvenir avec assez d’acuité de ce qu’il avait vu pour le restituer mimétiquement, sans doute inventait-il plus qu’il ne reproduisait fidèlement. Il lui a fallu développer une attention particulière, apprendre à fixer le paysage social anodin et son apparente inconsistance dans un appareil de lecture et de décodage affûté. D’exercice en exercice, muscler, coordonner un talent spécifique pour tracer la structure des cellules qui composent l’inconsistance iconique du décor passe-partout avec leurs composantes urbanistiques, environnementales, sociales, ménagères, conflictuelles, solitaires… L’artiste explique comment il a organisé cette entreprise de remémorisation, en notant et datant les trajets effectués, forgeant un vocabulaire approprié à l’aide de supports de mémoire diversifiés, bricolés. Il trace alors des intervalles inédits entre lui et cette réplique intériorisée du dehors qui reste généralement inexprimé, insaisissable parce que trop familier, collés à la peau (comme les chiffres d’Opalka sur la toile). Cela est très instructif parce qu’il rend compte de l’effort à accomplir et structurer pour voir réellement, interroger et en extraire une connaissance, le monde proche de tous les jours, cela même qu’il nous est incapable d’appréhender parce que nous y sommes trop immergés, nous en faisons partie. On voit ainsi, au cœur d’une démarche artistique soucieuse d’élucider une part de la relation au réel, une problématique bien connue des sociologues qui doivent en tout premier lieu, pour constituer leur sujet d’étude, se défaire de modes de pensées induits par les relations qu’ils entretiennent avec ce qu’ils se proposent d’étudier. Commentant la relation particulière qu’il entretient avec la phrase de Virginia Woolf, les idées générales sont des idées de général, Pierre Bourdieu explique : « J’ai dû faire un travail théorique pour déconstruire, dans ma tête de jeune ethnologue débutant, l’idée de plan. Je faisais des plans de maisons, de villages ; je ne savais pas que je faisais un acte de général. Le fait de penser cet acte comme un acte de général m’a permis de me libérer de ce que cela impliquait, de ce que cette construction très particulière m’empêchait de voir, à savoir que les gens ne se déplacent pas selon des plans mais selon des itinéraires, comme disent les phénoménologues ; ils évoluent dans un espace hodologique, un espace de cheminement. » (Pierre Bourdieu, Sur l’Etat).

Les murs du musée où affleurent les dessins de Schellow ont des allures de rideau mouvant, d’abîme clinique dans lequel flotte le désordre – ou le plan dérangé – des images, comme des micro-plaquettes d’imaginaires dans l’inconscient, empilées, superposées, défiant toute logique. L’artiste reconstitue méticuleusement les points de repère les plus récurrents de tous ses itinéraires coutumiers – on est bien dans l’imagier quotidien -, dans une précision et une accumulation qui se brouillent réciproquement et décourage toute vision générale de ses cheminements. Il faut chercher ailleurs. Il instaure, dans la génétique même de ces mages, une égalité entre la part d’oubli, de disparition de ce que l’on a vu et vécu, et les traits noirs tatoués qui retiennent par cœur ce qui donne du cachet au cadre de vie, les deux sont utiles, se renforcent, fonctionnent ensemble. Et c’est ce qui fait que le blanc de ces dessins est particulier, il ne semble pas faire corps avec le support et être plutôt une idée de blanc, une sorte d’absence amniotique, un vide volatile prélevé dans ces laitances indistinctes, vaguement douloureuses et à quoi correspond ce dont on ne se souvient pas et qui pourtant, on le sait, on le sent, se trouve stocké là, une tombe en soi, essentielle et qui finit, avec le temps, par nous envelopper. Ce mur d’images est prolifération. Je pense à la texture élastique des crépines, ces fines enveloppes viscérales utilisées en cuisine. Ramassées en boules, elles semblent d’envergures réduites, mais lorsque l’on déploie délicatement leur film transparent parcouru de ramifications graisseuses, la surface qu’elles peuvent recouvrir est impressionnante, donne l’impression d’avoir entre les doigts de l’illimité. De la même manière, ce film de mémoire, plus il s’étire sur le mur, comme le suaire transparent où s’imprime tout ce que le cerveau retient, plus les images anonymes qui se trouvent prises ou spontanément générées dans ses rets apparaissent programmées pour une accumulation sans fin, se conjuguant en collections délirantes de tout ce que les sens humains scannent dans leur immanence compulsionnelle, même dans la distraction et l’absence, révélant l’énorme complexité de l’empreinte sociale du monde sur l’imaginaire local.

C’est une prolongation et une intensification dramatiques – voire une perfection morbide -, de cette fascination pour la mémoire, confluence de disparitions et apparitions, affleurement et engloutissement simultanés, qui subjugue dans le film d’animation Sans Titre (fragment). Voici la présentation qu’en fait le guide du visiteur (Biennale de Lyon) : « L’artiste enregistre les nombreuses visites qu’il fait à une femme de 96 ans qui vit à Berlin dans une clinique pour patients atteints d’Alzheimer. Après chacune de ses visites, Schellow reconstitue minutieusement dans son atelier tous les mouvements subtils du visage de cette femme, révélant dans la durée le lien indéfectible qui se crée entre le modèle et l’artiste. Ainsi, l’œuvre de Schellow défie inlassablement sa propre mémoire et le processus habituel de la conscience qui rejette à jamais dans l’oubli tous les détails d’une vie. » La vieille dame n’a plus de mémoire opérationnelle, maîtrisée, elle est comme déconnectée de ce qui la constitue. Sa mémoire est bien toujours là – comme information, il s’agit d’un bien matérialiste -, mais en énergie qui se volatilise dans la nature comme l’eau et l’électricité lorsque leurs câbles et conduits sont rompus. Le témoin, l’artiste plasticien, comme on cherche où s’ensevelir dans une matière lisse – une place vierge, un lieu sans histoire – enregistre et reconstitue en un film d’animation pointilliste, hésitant, fluctuant, au ralenti, les soubresauts de ce visage aux abois, ridé, marqué, paysage palimpseste de 96 années parcheminées, fatiguées. Toutes les expressions d’une physionomie singulière, creusées, sculptées, conservant à même les tissus la trace tavelée, piquée des crises entre réel extérieur et aspirations intérieures, ce masque gravé de joies et bonheurs fanés, plaies et déceptions cicatrisées, rides d’amertume, fossettes régulant équilibres et déséquilibres entre soi et les autres, continue de les produire par habitude, sans plus en comprendre le sens, toujours vivant mais désincarné, toujours animé du principe universel de vie mais sans « je ». Il joue son répertoire humain, une survivance, ballet des tics et particularismes qui resteront dans la mémoire de ceux qui l’ont connu comme ce qui le distinguait et le distinguera toujours des autres. Ce qui reste après décomposition totale. Et la démarche de l’artiste, recueillir et retenir dans les multitudes dessins nécessaires à la réalisation d’une animation un visage se vidant de sa mémoire, est aussi palpitante et désespérante à regarder que la tentative désespérée d’apporter, au creux de ses mains, l’eau indispensable au voyageur mortellement déshydraté. Donner un visage à qui ne contrôle plus son apparence, qui ne sait plus à quoi il ressemble et ne se reconnaît plus, rassembler en une image impérissable – pour la projeter dans la mémoire d’innombrables visiteurs de musées et d’expositions -, l’agonie lente d’une physionomie désormais sans ressources pour se maintenir à flot et régénérer son image, c’est dessiner sur du sable, s’attaquer à ce qui n’a pas de représentation possible, l’effacement progressif, la régression imperceptible vers le rien. Et ce fourmillement où une présence s’esquive et s’ébranle vers sa fin – mouvements de mouchoir agité en adieux saccadés -, puis redevient visage, en un flux respiratoire chancelant, émouvant, image repoussée dans les limbes puis reprenant forme et venant s’échouer sur l’écran, retrouvant la face avant de s’effondrer en de nouvelles dépressions et de repartir vers le hors champs, est exactement de même texture que ce que je vois dans les peintures d’Opalka ou semblable à la mêlée des globules noirs et blancs qui brouille le paysage d’un creuseur de tombe à flanc de montagne.

Annie Ernaux a consacré des pages émouvantes à décrire sa mère malade (Alzheimer) s’amenuisant, et pourtant toujours elle à part entière, sa mère, dans un hospice pour vieilles personnes démentes. « Les cheveux épars, les mains qui se cherchent, la droite serre la gauche comme un objet étranger. Elle ne trouve pas sa bouche, à chaque tentative, le gâteau arrive de biais. Le morceau que je lui mis dans la bouche retombe. Il faut que je le glisse dans la bouche. Horreur, trop de déchéance, d’animalité. Les yeux vagues, la langue et les lèvres suçant, sortant, comme le font les nouveau-nés. J’ai commencé à la coiffer, j’ai arrêté parce que je n’avais pas d’élastique pour attacher ses cheveux. Alors elle a dit : « J’aime quand tu me coiffes. » Tout a été effacé. Coiffée, rasée, elle est redevenue humaine. Ce plaisir que je la peigne, l’arrange. Je me suis souvenue qu’à mon arrivée sa voisine de chambre lui touchait le cou, les jambes. Exister, c’est être caressé, touché. » (A. Ernaux, « Je ne suis pas sortie de ma nuit », Ecrire la Vie, Gallimard, 2011)

Curieusement, la reconstitution patiente et poignante d’un visage flottant – traque de ce qui se substitue à la personnalité dans l’évanouissement de la coïncidence entre chair et esprit -, en osmose avec les mécanismes qui rongent ses connexions entre présent et mémoire, l’exilant de tout ancrage concret dans le temps et le transformant de plus en plus en témoin dépassé, en décomposition – celle-ci n’étant rien moins que le retour à un matériau brut, vierge, disponible pour d’autres formes du vivant-, me ramène vers la surprise que me causa une peinture du XIXème siècle vue dans les collections du Musée des Beaux Arts de Lyon, Scène dans une chapelle en ruines de Fleury Richard (1777-1852). La chapelle est dévastée, envahie par la végétation, mais est loin d’être désacralisée, elle semble toujours autel d’intercessions entre mondes différents, lieu de conversations entre le visible et l’invisible, il suffit de voir comment l’espace délimité par les murs abîmés est irradié d’une lumière romantique, venue d’ailleurs. Au sol, une jeune femme, évanouie, terrassée par une émotion trop forte, ou endormie ou morte, il est difficile d’en décider mais l’affaissement est récent car le corps est encore souple, alangui. Ce n’est pas une paysanne et elle ne se trouve pas là par hasard, elle y est venue appelée, par une voix intérieure ou pour un rendez-vous secret en bonne et due forme. Puis, surtout, il y a cette chose surprenante à même la toile, une tache blanche, un trou, je crois d’abord qu’il s’agit d’une défectuosité, un morceau de peinture délité, effacé. Mais non, c’est la forme fantomale d’un galant un genoux à terre, prince ou chevalier, près de la dépouille. Un vide, un ectoplasme agité de particules. Apparition, disparition ? Est-il en train de se matérialiser pour exaucer la jeune femme en syncope, voire la ressusciter et la libérer d’un sortilège ou bien s’esquive-t-il en fumée pour fuir l’irréparable qu’il aurait commis, soit volontairement, soit accidentellement? Vient-il ou fuit-il ? Enlève-t-il l’âme de la jeune fille pour vivre fusionnés ailleurs, dans l’incorporel, ou lui insuffle-t-il de quoi s’unir en une nouvelle espérance terrestre ? Cela ne peut être un rêve car sa canne, son manteau et son chapeau, bien réels, gisent au sol, à l’avant plan droit. L’ensemble baigne dans une lueur qui rend tout possible et encourage les interprétations fantastiques de ce qui se passe dans cette chapelle.

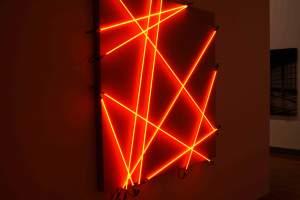

Le peintre Fleury Richard s’est spécialisé dans les clartés magiques des cloîtres et monastères et cela lui vaut de figurer par le biais de sa peinture Intérieur du château Bayard en compagnie d’œuvres éclairées du XXe siècle dans l’exposition Ainsi soit-il (Musée des Beaux Arts de Lyon). Elle s’y trouve en résonance avec 10 tubes de néon au hasard N°4 de François Morellet et la vidéo Reflecting Sunset de David Claerbout, lente trajectoire d’un coucher de soleil dans les vitres d’un building, filmée en noir et blanc. De ces trois œuvres différentes par les époques, les courants d’art concernés et les médiums utilisés jaillissent des luminosités singulières qui se différencient et s’apparentent, faisant fi des anachronismes et incompatibilités technologiques. Le néon rouge envahit brutalement le château peint en 1808, l’éclat éblouissant de l’astre dans les vitres urbaines se retrouve dans les filaments incandescents du néon et c’est le même soleil couchant qui illumine l’intérieur moyenâgeux Le visiteur se situe à l’intersection de plusieurs faisceaux, esthétiques, lumineux, temporels, au cœur d’une réaction chimique qui lui fait regarder autrement la sculpture de néons, la vidéo et la peinture de 1808. C’est toute la magie de cette sélection de pièces issues de la collection d’Antoine de Galbert, un vrai collectionneur d’art, chercheur passionné procédant par affinités électives comme valeur refuge de l’homme sensible, à mille lieux des hommes d’affaires qui financiarisent l’art en moyen diversifié d’amplifier leurs fortunes. Même si la nature des créations prospectées par Antoine de Galbert est moins hétéroclite que celle reflétée dans les fameuses collections de Goethe ou dans les compositions de l’atlas de Warburg, les collections qui en résultent sont riches en hétérogénéités qui ouvrent complètement les possibilités de lectures. Puisant dans les multiples avatars de l’art contemporain et de l’art brut ainsi que dans certains types d’art ethniques et populaires, sans restriction géographique ou temporelle, elles n’en produisent donc pas moins ce que Didi-Huberman accorde à « l’espace épistémique et esthétique goethéen », soit « quelque chose comme un affolement des classifications : une profusion de mouvements transversaux qui a pour effet de déclasser chaque bout de collection lorsqu’il se trouve mis en relation avec celui d’une autre collection. » et c’est ce qui fouette l’imagination du visiteur, dans le labyrinthe arrangé de ces œuvres disparates du point de vue de leur singularité exacerbée mais toutes porteuses d’échos, de questions et réponses qu’elles s’échangent et adressent au visiteur dans une « allure de déclassement généralisé en quête d’autres affinités, d’autres façons de classifier, d’autres façons de construire les ressemblances. » (Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet) Toute collection et toute exposition ne devraient exister que pour entretenir ce salutaire affolement des collections gardiennes des connaissances bien rangées sur l’art. Alors, le visiteur trouve pleinement une place qui lui revient, et même si le collectionneur et la commissaire de l’exposition ont eux-mêmes disposés beaucoup d’indices, il n’y a jamais de parcours surdéterminé, de pédagogie infantilisante comme ce que l’on trouve la plupart du temps dans les audio-guides, il reste une multiplicité d’intervalles de liberté, dans cet affolement des classifications, jubilatoire, pour se mettre en quête d’autres affinités, d’autres façons de sentir et réagir aux fils qui se tissent entre les œuvres.La proximité de la Croix de Jan Fabre (scarabées sur fils de fer) avec les reliquaires des XVIII et XIXème siècles est naturelle, il y a dialogue, et ce grouillement boschien de carapaces pourrait avoir des airs de famille avec notamment l’énorme objet hybride gorgonesque de Peter Buggenhout (Gorgo), une statuette du Mali de Kafilegeledio Senufo faite de bois, textile enduit, plumes et éléments végétaux ainsi qu’avec la surface tourmentée, croutée et nauséeuse de La grande terrible d’Eugène Leroy. Les Distorded Nudes de David Lynch (2004), la Distorsion N°45 d’André Kertesz (1933), le buste percé d’un Saint Sébastien soigné par sainte Irène dans une toile d’Antonio de Bellis (vers 1640), mais aussi le Gisant de Dieter Appelt et La Poupée de Hans Bellmer tiennent compagnie à la toujours impressionnante sculpture de Berlinde De Bruyckere, Aanéén [Vers un], être difforme dont l’origine reste pour moi irrésolue, œuvre de mystère (heureusement), corps atrophié par sa douleur, martyrisé pour son unicité car je ne peux le comprendre que comme le résultat de longues tortures, une vie obligée de se torde, d’épouser morphologiquement la forme de ses convulsions confusions mentales. Et accrochées non loin, deux toiles du Musée des Beaux-Arts, font écho à cette anatomie bouleversée, absurde parce que, dans certaines circonstances extrêmes, il ne serait possible de s’adapter que par métamorphose absurde, invivable. D’une part un corps nu et puissant, déformé par l’effort désespéré pour sauver un vieillard des flots tumultueux (Une scène du Déluge, 1826-1827, Jean Désiré Court) et d’autre part, dans Bacchanale de Louis Cretey (vers 1686-1690), une créature vaguement monstrueuse tétant une intrigante beauté, nue dans des draps qui ressemblent à des flots ou des fumées célestes. Ce ne sont que quelques rares exemples des lectures et trajectoires qui se tissent, rien qu’à les regarder, entre les 80 œuvres d’Ainsi soit-il, donnant l’impression d’accéder à de nouveaux regards, nouvelles compréhensions, guidé par l’esprit d’un collectionneur « affranchi des normes traditionnelles de l’histoire de l’art ». En créant cet effet de renouvellement du regard, le plaisir que provoque ce genre d’exposition tient à l’effacement des repères linéaires avec lesquels on vient, généralement, vérifier que l’on comprend l’art, jauger son niveau de culture en défilant devant des œuvres alignées. Là, tout s’efface, j’oublie, je m’oublie, je redeviens matière vierge traversée de multiples sentiments et impressions contrastées. Je patauge, je n’ai plus de certitude, je ne sais plus ce que je vois, l’espace muséal est débanalisé, je ne sais plus qui je suis tant la quantité d’illuminations extérieures que je dois comprendre et parvenir à transformer en information pour le « moi » est un vrai déluge. Et il ne s’agit pas de l’accumulation des informations pour chaque œuvre individualisée, mais de ce qui travaille entre elles, le réseau de correspondances qui remet à neuf la relation à l’art. L’excitation d’un commencement comme quand, toute proportion gardée, un coup de foudre balaie toutes les classifications intérieures, ouvre toutes les portes de la mémoire et de notre genèse, et laisse entrevoir la possibilité de corriger le poids déterminant de certaines de nos histoires pour dégager l’espérance d’un présent réorienté. Ainsi soit-il est un espace de possibles et pour ne pas en rester au registre de l’émotion, parce que l’enjeu est tout autant du côté des connaissances, j’établis un lien avec ces propos de Pierre Bourdieu : « Le retour à l’incertitude attachée aux origines, à l’ouverture des possibles qui est caractéristique des commencements, est extrêmement important pour débanaliser. Je ne fais que mettre un contenu réel sous la notion de rupture qui veut dire précisément : cesser de trouver évident ce qui ne devrait pas l’être, cesser de considérer comme ne faisant pas problème ce qui devrait faire problème. Pour débanaliser et pour surmonter l’amnésie des commencements qui est inhérente à l’institutionnalisation, il est important de revenir aux débats initiaux qui font apercevoir que là où il nous est resté un seul possible, il y en avait plusieurs avec des camps accrochés à ces possibles. Ceci a des conséquences très graves du point de vue de la philosophie de l’histoire que l’on engage quand on raconte une histoire. Dès qu’on raconte une histoire linéaire, on a une philosophie de l’histoire ; cela a des conséquences très importantes du point de vue de ce qu’il faut chercher quand on est historien, de ce qu’il faut considérer comme un fait du point de vue de la construction de l’objet. L’histoire est linéaire, c’est-à-dire à sens unique. » (P. Bourdieu, Sur l’Etat, Seuil, 2011)

Dans cette exposition qui rompt le sens unique, libéré du linéaire, submergé par l’oubli, agité par la résurgence de savoirs que j’ignorais être à ma portée, quand je regarde ce que cela me fait à l’intérieur, je vois d’abord ce paysage de Kassia Knap, une table dressée, la révélation d’une fenêtre, le paysage par excellence que je scrute à travers tous les autres, et qui n’est jamais fixé une bonne fois pour toutes, à l’instar du travail intérieur viscéral qui s’effectue en moi pour devenir, selon de multiples variantes déterminées par les humeurs, une synthèse de tous ces paysages où j’aimerais me rouler à jamais – à l’instar de cette silhouette qui creuse son trou dans son paysage -, et ressemblant aux draps de lits chiffonnés et imprégnés, empreintes des mouvements et fluides de corps qui rêvent, s’angoissent, s’unissent, se désunissent, étouffés dans le linéaire ou expansifs dans le champ des possibles. Puis, au-delà de ce paysage, je vois un abîme qui bouge comme un diaphragme, des chutes d’étoiles qui s’éteignent, le théâtre d’une totale dissolution de ce que je croyais être selon une interprétation linéaire de ma génétique culturelle – et tous les jours, à toute heure, on nous reconduit au linéaire -, une sombre laitance informe. Je suis muet, je n’ai plus un mot. Puis, une pluie d’étincelles, des impacts, des points blancs et noirs, un fourmillement, des structures fantomatiques affleurent, des constellations, des objets et visages émergent, là peut-être le mien. Comme dans l’animation où Alexander Schellow dresse le portrait d’une vieille dame atteinte d’Alzheimer, je vois en moi ce flux respiratoire chancelant, émouvant, images repoussées dans les limbes puis reprenant forme et venant s’échouer sur l’écran, retrouvant la face avant de s’effondrer en de nouvelles dépressions et de repartir vers le hors champs. Sauf qu’ici, hélé par les œuvres, les affinités qu’elles éveillent, à chaque flux et reflux, quelque chose reste de ce côté-ci de la conscience, pour une reconstruction rapide de soi, exaltée par cette disponibilité vérifiée des (re)commencements. (PH)

Lien vers Musée des Beaux-Arts de Lyon - Lien vers le site d’A. Schellow - Richard Fleury -

![Aanéén [vers un] Au bord du trou, les commencements](http://media.paperblog.fr/i/560/5600495/bord-trou-commencements-L-3lBFqS.jpeg)

![Aanéén [vers un] Au bord du trou, les commencements](http://media.paperblog.fr/i/560/5600495/bord-trou-commencements-L-bl5L3e.jpeg)

Tagged: affinités électives, art et mémoire, comprendre la disparition, expérience du sensible, non linéaire