Fortinbras : Where is this sight?

Hamlet, acte V, scène 2

Plus que Debord, dont la pensée sociopoétique, malgré sa fulgurance, ne permet plus d’appréhender ce qui caractérise les sociétés postmodernes ou postindustrielles, c’est à Heidegger qu’il faut sans doute d’entrée de jeu faire appel. Sa célèbre formule selon laquelle « on ne peut pas vivre sans se représenter » permet mieux de comprendre l’origine de l’affection qui frappe nos sociétés où, dans l’hystérie généralisée, tout n’est plus que symptôme. Mais un symptôme à ce point déconnecté de son mal, indépendant et comme auto-engendreur qu’il faudrait parler, avec Baudrillard cette fois, de « précession des simulacres ».

Car, à force de vitesse, la représentation précède désormais la vie, comme le simulacre a devancé ce qu’il simule au point d’en annuler la nécessité. Nous sommes passés désormais au-delà de la société du spectacle : quand tout est spectacle, plus rien ne l’est et ce paradoxe est sans doute au cœur de l’indifférenciation totale dans laquelle nous sommes englués, aux plans axiologique, éthique, politique, mais aussi esthétique.

La ruée universelle à l’étal des réseaux sociaux où chacun s’expose avant même de considérer l’autre, quelque autre que ce soit, comme si le cyberespace suffisait à le matérialiser, sature le lieu même de l’altérité au point de l’abolir. Sur cette scène où tout, absolument, se présente, rien n’a lieu faute de saillance, comme dirait Abraham Moles.

[...]

L’excentrique est devenu intrinsèque, il fait partie du quotidien de nos yeux, meuble notre imaginaire et

Puisque toute distance, même de soi à soi, est abolie ; tout recul interdit, tout délai refusé, nous sommes collés à la masse par la force centripète qui anime nos civilisations. L’unanimité, même fallacieuse, est notre destin, la conformité notre horizon. Car la massification est le moteur même de la société postspectaculaire que nous vivons comme la forme extatique de la société de consommation et qui nous hante comme le spectre transi de la civilisation postindustrielle. Cette condamnation au conformisme et au confort que le nombre victorieux nous impose en tous domaines et dans toutes fonctions, fait imploser le moi, éparpille le sujet devenu simple poussière de masse, particule animée des mouvements browniens d’un déterminisme agissant pour le plus grand bien de l’espèce. C’est du moins ce dont on veut à toute force se convaincre pour garder une infime lueur d’espoir.

Mais l’art dans tout ça ? Eh bien, horresco referens, comme disait Virgile, il fait pire que témoigner : il abonde, il concourt, il contresigne. Et semble même s’en réjouir.

D’un art qui ne serait plus que symptôme

Rien ne se vit plus, tout s’affiche. Rien ne se fait plus, tout se désigne ou, pire encore, se « propose », comme s’il fallait que tel Dieu, le badaud, le chaland, le client dispose ; cette modestie prostituée prétend montrer que l’artiste ne se prend pas pour un autre et s’en remet à l’anonyme tout puissant pour lui dire ce qu’il a fait et s’il s’agit bien d’art. Tout au plus parviendra-t-il, cet artiste qui fait tout pour se faire oublier, à protéger son intégrité en prétendant que c’est justement cette question qu’il veut poser au spectateur et que cette question, justement, « remet en cause le regard » selon la formule consacrée. Mais quel regard ? Qui, encore, de nos jours, regarde ? Où donc est ce spectacle, comme dirait Fortinbras repris par Hubert Aquin, dans Neige noire ?

[...]

L’art moderne, en règle générale, tendait vers un rapprochement critique de la vie, affublée d’une valeur de vérité indépassable, mais en même temps inatteignable ; il se mesurait à ce réel « impossible », comme disait Lacan, par toutes sortes d’artifices, mais non perçus comme tels, marqués et même occultés qu’ils étaient par des valeurs de quête perceptuelle et même d’ascèse. L’art postmoderne, poussant encore plus loin l’illusion, est dans la vie, tout en prétendant s’en déprendre (ah ! Ces naïves prétendues remises en cause du quotidien, du kitsch, du regard !). Pris et même dissous dans cette illusion idéologique qu’on appelle la vie, la vraie vie du vrai monde, dans sa quotidienneté, son insignifiance, son immédiateté, il n’est plus que l’arbre englouti par la forêt que jusqu’à présent il cachait encore. Je veux dire par là que ce qui était autrefois l’exception incluse — l’art a toujours fait partie de la vie, comme toutes les activités et les constructions intellectuelles ou même imaginaires de l’homme — est devenu une des applications de la règle : les joyeux internautes qui s’épivardent sur le Web « proposent » eux aussi, de plus en plus, des créations, purement ludiques, solipsistes et illustratives qui ne se distinguent de certaines œuvres ou pratiques dûment reconnues que par le label officiel qui leur manque.

Notre art désormais, de quelque vocable qu’on l’affuble, postmoderne ou hypermoderne, s’est perdu dans le paysage, noyé dans la masse, volatilisé dans l’air du temps. Lorsqu’on lui cherche une caractéristique qui ne serait pas le tout-venant, on ne trouve que des étiquettes médiatiques aptes à définir bien des choses, somme toute, et qui ne sont jamais que l’appellation contrôlée du présent présentable : « jeune, urbain, festif ». S’il ne présente pas ces caractéristiques, l’art actuel ne passe pas la rampe de la conscience publique, du moins celle que joue la critique dont chacun sait qu’elle représente maintenant le public — on aurait dit autrefois qu’elle représentait, au contraire, l’œuvre et l’artiste auprès du public — lequel public, on le constate chaque jour et en toutes circonstances, s’en soucie comme d’une guigne.

[...]

Or l’art a toujours consisté à se mesurer à l’éternité, pas à se contenter du présent, et encore moins à se limiter à l’instantané ou au ponctuel.

Pour reprendre l’analyse de Walter Benjamin, l’aura de l’œuvre, liée à l’ici-maintenant et modifiée voire même liquidée par la reproductibilité technologique voit sa possibilité même — sauf dans l’art éphémère, tentative désespérée de rétablir cette aura, dont on peut dire sans doute qu’elle doit son existence à cette prise de conscience — remise en cause par ces transformations qui arrivent au sujet contemporain et font, notamment, que sa part extérieure, sa capacité d’extériorisation d’une partie de lui-même se trouvent modifiées au point d’inverser les réalités : inversion des valeurs de la tradition occidentale, la part extérieure est désormais garante de l’intériorité qui, à la limite, s’y résume. Le sens et la fonction de la représentation changent ainsi complètement dans une société sous l’emprise de ce qu’un psychologue contemporain a appelé l’« extimité », cette intimité réversibilisée.

[...]

Figures mêmes de cette évidence, l’émotion et la technologie ont remplacé toute considération esthétique dans l’attente du public et parfois même dans le désir de l’artiste. Dans son rapport à l’art, l’homme est ainsi pris entre le biologique et la machine qui lui dictent ses besoins et ses rêves.

Du discernement

Qu’on se souvienne de ce que disait Deleuze des simulacres tels qu’ils conditionnent désormais notre rapport au monde et à l’Autre : « Le simulacre n’est pas une copie dégradée, il recèle une puissance positive qui nie et l’original et la copie, et le modèle et la reproduction(…) La simulation c’est le phantasme même, c’est-à-dire l’effet de fonctionnement du simulacre en tant que machinerie, machine dionysiaque… » (Logique du sens, Éditions de Minuit, p. 302-303 ; c’est moi qui souligne).

[...]

Déjà il ne s’agit plus pour nous d’appréhender une situation, une chose, un évènement, il s’agit d’en être. L’art n’est plus un horizon qui se fait ou se contemple, c’est un état qui se vit et comme tel, c’est un lieu d’indifférenciation où le sujet s’abolit. La conséquence logique de cette fusion devrait être qu’il n’y a plus ni art ni artiste, mais des modalités de l’être, individuel aussi bien que collectif. Cependant, l’atavisme couplé aux revendications proprement corporatistes qui ont mené au « statut de l’artiste » fait que cette étape ultime n’est pas franchie et que nous en restons à un stade où chacun se proclame capable de faire ce que certains produisent encore « officiellement » tout en ayant soin de déclarer qu’ils n’ont aucun droit particulier à le faire et que la réponse, en forme de verdict, appartient au récepteur. D’ailleurs, Duchamp a brouillé sur ce plan définitivement les pistes. Ne restent, imbécilement souverains et irréductibles, qu’une volonté, un désir, un choix : est art ce que je décide de proclamer tel, qui que je sois et quelle que soit la chose. Et même si elle n’est pas mon fait, ô, R. Mutt !

Dans la rue, à moins qu’une petite troupe de complices ne l’entoure (et encore !), une performance, aussi dérangeante se veuille-t-elle, n’est jamais pour un passant innocent qu’une de ces extravagances inexplicables, mais insignifiantes dont la ville du XXIe siècle est coutumière. On y jette à peine un regard en passant et rien n’en est ébranlé.

[...]

Où donc est le spectacle, quand l’artiste est lui-même le théâtre de ses gestes et de ses émotions, la scène mobile de ses parcours sans bornes ? Et quand le spectateur brûle lui aussi les planches du feu de l’interactivité et de la participation ?

La célèbre question de Gauguin sur la trajectoire humaine ne s’entendrait plus maintenant que dans la forme, plus radicale encore, d’un « où sommes-nous ? »

Et seul l’art encore en pourra, comme toujours, formuler la réponse. Telle une cérémonie sans cesse reconduite du discernement et de la distinction.

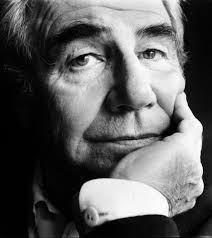

Jean-Pierre Vidal

(Nous avons le plaisir de reproduire ce texte de réflexion de Jean-Pierre Vidal. AG)

Notice biographique

Écrivain, sémioticien et chercheur, Jean-Pierre Vidal est professeur