Dates clef de Balufu Bakupa-Kanyinda

30 octobre 1957 : Naissance à Kinshasa (République Démocratique du Congo)

Années 1970 : Études de Sociologie, Histoire et Philosophie à Bruxelles

1979-1981 : Animateur au Centre Culturel Français de Lubumbashi (Katanga, RDC)

1991 : Réalisation de son premier court-métrage, Dix mille ans de cinéma

1992 : Fonde sa Compagnie de l’audiovisuel et de la communication et son département production, DipandaYo ! Films production

2000-2003 : Membre de INPUT 2000 (International Public Television)

2001-2002 : Membre de CreaTv, programme de l’Unesco pour les télévisions du Sud

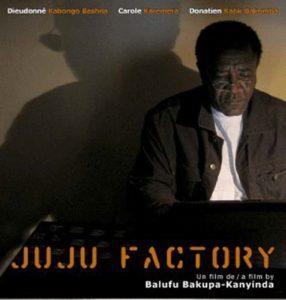

2007 : Réalisation de son premier long-métrage, Juju Factory

2015 : Création du prix spécial Thomas Sankara au Fespaco

Principaux films réalisés et (à partir de 1996 ) coproduits

Courts-métrages

1991 : Dix mille ans de cinéma (doc, 13’, Scolopendra Productions) / 1993 : Thomas Sankara (doc., 26’, Channel Four) / 1996 : Le Damier – Papa national oyé! (fiction, 40’) / 1999 : Bongo libre… (doc., 26’)- Watt (fiction, 19’) – Balangwa Nzembo (l’ivresse de la musique congolaise) (doc., 52’) / 2002 : Afro@Digital (doc., 52’) – Article 15 bis (fiction, 15’) – Nous aussi avons marché sur la lune (fiction, 16’)

Longs métrages

2007 : Juju Factory (fiction, 1h40’)

2015 : Congo : Le silence des crimes oubliés (doc., 1h18’, prod. et réal.)

Né à Kinshasa (ex-Zaïre), Balufu Bakupa-Kanyinda a fait de la sociologie, de l’histoire et de la philosophie à l’Université de Bruxelles avant d’aller se former au cinéma dans un atelier photo à Paris, puis aux Beaux-Arts de Cambridge.

Comment êtes-vous venu au cinéma ?

Je suis arrivé au cinéma parce que j’aime le cinéma. J’ai vu beaucoup de films quand j’étais jeune avec mes parents. Des amis tenaient des salles de cinéma. Nous avions une caméra, avec laquelle nous faisions beaucoup de films de famille. Mon frère aîné est un brillant écrivain[1], et je viens d’un environnement littéraire où je croisais de très grands noms de la littérature, et j’ai forcément été influencé par cette proximité. Je viens de l’écriture, et le désir de raconter a créé en moi un besoin de l’élargir à l’image. L’image est, aujourd’hui, centrale. L’imaginaire africain a besoin d’être nourri d’images ; actuellement il est encore nourri de musique et des divers bruits des discours politiques, mais il a besoin, et attend, d’être nourri de l’image de l’Afrique. Alors comme disait Sembène Ousmane, il est déplorable que, dans notre continent, quand les Africains se lèvent, ils se regardent dans un miroir mais ne se voient pas, eux ; ils se voient en Européens, en Blancs. Quand vous arrivez dans un pays d’Afrique, vous allez dans une chambre d’hôtel, vous allumez la télévision et vous voyez d’abord la télévision du colonisateur. Puis quand vous voyez la télévision nationale, l’image est de mauvaise qualité. Donc je ne sais pas si c’est fait sciemment, mais quand on est éduqué à l’image, on perçoit tout de suite ce que sont ces rapports d’aliénation par rapport à l’image.

Quand on est jeune, on pense que le cinéma est un divertissement, parce qu’on a envie d’entendre raconter des histoires. Et puis à un moment on se rend compte que le cinéma est un art politique. Il n’y a pas plus art politique que le cinéma, surtout quand on est Africain. La colonisation de l’Afrique -si nous prenons la conférence de Berlin 1884-85-, intervient dix ans avant les frères Lumière. Et la cinématographie a donné aux publicistes de la colonisation, l’outil par excellence. Les premiers clients des frères Lumière ont été les missions catholiques en Afrique. Par l’image on a pu négativiser l’Autre. Par l’image on a pu nous coloniser, nous aliéner, négativiser notre image. Donc quand moi, Africain, je fais du cinéma et que je suis au courant de ces choses-là, je pense que ce que je fais est très important et que je dois faire attention.

Dès le début de votre envie de cinéma, y avait-il cette conscience politique ?

Non, au début on va vers un divertissement. Au début quand on regarde les films coloniaux, quand on n’est pas éduqué à l’image, on est dans la dérision, on rigole. On peut regarder King Kong et trouver que c’est un beau film, mais toute la représentation, les préjugés, l’image du Noir qu’il y a dans ces films – de King Kong ou Tarzan-, on ne le perçoit pas quand on est enfant ni quand on est dans un environnement qui n’est pas éduqué aux préjugés, à la sociologie de l’image. Mais en cours de route j’ai fait de la sociologie de l’imaginaire, et j’ai dirigé un travail sur l’image du Noir en Belgique, donc ce sont des choses qui m’ont formé et déformé.

J’ai grandi en Belgique, et j’ai vu des films français dès six ans. Je ne suis pas un Africain qu’on transplante d’un village, je suis quelqu’un qui a vu des films dans sa maison avec une famille qui avait une petite caméra 8mm. Aujourd’hui je vis à Paris, j’y passe très peu de temps mais je suis résident en France ; ce n’est pas une question coloniale des territoires, c’est une décision personnelle, même si j’ai des garçons qui vivent en Belgique.

Que voulez-vous faire lorsque vous commencez à faire du cinéma ?

Je veux raconter des histoires ! Je veux raconter des histoires, avec des images[2]. Mon milieu familial est très ouvert ; ce sont des libres penseurs, parmi lesquels se mêlent des politiciens, des commerçants et des grands littéraires. Je vis dans un milieu qui ne transporte pas un quelconque complexe, la parole est libre. Et durant mes études, j’ai rencontré des personnes qui m’ont ouvert l’esprit sur des grandes questions. Donc mon environnement de culture savante et de culture populaire, mes rencontres m’ont forgé ; chacun est le produit de son environnement. Mais personne ne sait pourquoi il devient écrivain si ce n’est pour le désir de dire ; ce n’est qu’ensuite qu’il sait qu’il exprime une vision du monde.

Où avez-vous été formé au cinéma ?

J’ai fait d’abord du cinéma amateur en Belgique, où il y avait beaucoup de cinéclubs, et j’ai fait de la photographie à Paris. Quand j’ai terminé l’université à Bruxelles en sociologie, histoire et philosophie. J’ai essayé d’intégrer l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion à Bruxelles. ça me paraissait une perte de temps parce qu’il fallait reprendre le cycle à zéro, et parce qu’il y avait aussi un regard assez ambigu lors de l’entretien à l’entrée. Les propositions qui m’étaient faites ne me correspondaient pas, car je cherchais un cycle court et c’est pourquoi je suis allé aux Beaux-Arts à Cambridge durant un an, où on ne m’a pas posé de questions, mais seulement « que voulez-vous ? ». Après être allé aux Etats Unis, je suis revenu en France et j’y suis résident depuis 1986, mais je n’y vis pas beaucoup.

Le rapport d’un Africain au cinéma français, est un rapport de préjugés et de clichés.

Comment êtes-vous devenu producteur de vos propres films ?

Par la force des choses, car j’ai d’abord vocation à être réalisateur. J’écris des scénarios pour d’autres personnes, je suis considéré comme un bon script doctor. J’ai réalisé un film sur Thomas Sankara (Thomas Sankara, 1993), qui a été financé par la télévision anglaise Channel 4 ; à cette époque, c’était supérieur à Canal +, un grand prestige.

Le rapport d’un Africain au cinéma français, est un rapport de préjugés et de clichés. L’Africain n’est pas lu comme cinéaste, il est d’abord lu, tout court, comme un Africain ; d’ailleurs il y a ce terme assez bizarre qui dénote d’un manque d’intelligence, qui est « cinéaste africain » ou « cinéma africain ». C’est du préjugé ou un manque d’intelligence, car il n’y a pas de médecin africain, il n’y a pas d’ingénieur africain, il y a des Africains qui exercent un métier. Mais cette ambiguïté, c’est à dire la lecture, le rapport de la France et du cinéma avec ses colonies françaises, c’est un rapport qu’après ce qu’on appelle les indépendances, d’aucuns auraient voulu conserver, pour une continuité du récit colonial.

Dans le catalogue des films africains des années 1960 jusqu’aux années 1980, beaucoup d’Africains qui ont fait des films, financés par la France, ou qui sont de formation française, continuent tout simplement le regard colonial. Dans leur façon de poser la caméra, de filmer un corps noir, c’est encore un cadrage colonial. Donc le regard ne peut pas être le même culturellement. La rétine elle-même ne voit pas un Noir ou un Blanc de la même façon, donc on ne peut pas poser la caméra de la même façon ; on ne peut pas, c’est très important. Comme beaucoup de gens de ma génération, à Paris je croyais vraiment qu’on pouvait participer à la diversité française, mais non, c’est trop compliqué. C’est très compliqué, mais je continue à faire des films, des films qui n’ont jamais été vus en France mais qui sont connus aux Etats-Unis.

Pourquoi certains de vos films n’ont-ils pas été diffusés en France ?

J’ai fait un film que j’ai présenté à un ami qui est directeur général de Arte cinéma, et il m’a dit « ce n’est pas un film africain ». Par éthique, je ne mets jamais en cause la décision de quelqu’un. Tout est subjectif, donc je ne vais pas me dire que je suis dans l’impasse ; le monde est vaste, je vais voir ailleurs.

Pourquoi avez-vous produit pour d’autres, et en quoi est-ce différent que pour vous-même?

Pourquoi avez-vous produit pour d’autres, et en quoi est-ce différent que pour vous-même?

J’ai écrit et j’ai produit pour d’autres une dizaine de films. J’aime accompagner l’autre parce qu’il a un beau projet, à sa demande, ou par la découverte.

J’ai fait un film qui s’appelle Le damier (40’, 1996) avec la subvention du CNC, qui a gagné tous les prix qu’on pouvait[3], qui a été aux Oscars. Ensuite j’ai fait un film en 2007 que j’ai produit seul, qui a coûté à peu près 700 000€, en Belgique, Juju factory, qui a été vendu mais c’est celui-là dont on a dit qu’il n’était pas africain. Je fais des films qui n’ont jamais perdu de l’argent, même si chacun a son histoire[4].

On fait un film surtout avec l’argent des autres, mais quand on fait un film avec son propre argent, il faut presque considérer son argent comme si c’était l’argent de l’autre ; en termes d’éthique de production, c’est la première chose à considérer. Mais il faut être dans un environnement où l’autre vous reconnaît comme cinéaste. Raoul Peck disait en septembre 2016 au festival de Toronto lors de sa conférence de presse « même à mon niveau en France quand je m’assois avec des bailleurs de fonds, je dois encore leur expliquer qui je suis ! Ce qu’un cinéaste français qui a fait un mauvais film n’a jamais à faire ; on a l’impression que lui, on le connaît ». Ce qu’il dit est vrai, à chaque fois on doit s’expliquer, on doit dire d’où on vient : c’est quand même incroyable !

Pourquoi d’après vous ?

C’est un manque d’intelligence tout simplement, un manque de curiosité par rapport aux autres. J’ai pris un avion rempli de gens du cinéma français pour aller à Rio, ils ne se sont même pas rendu compte que j’étais là, que j’étais réalisateur… Faire attention à l’autre… En France, le cinéma c’est quoi ? C’est l’imaginaire d’un pays, mais tous les Français ne sont pas blancs, et tous les Français ne sont pas parisiens, donc ces diversités on en fait beaucoup de discours, mais dans la réalité c’est plus complexe.

Certaines années on entend, par exemple : « il y a un film africain à Cannes », donc quand on dit ça, cela signifie pour le monde entier que l’Afrique n’a produit qu’un seul bon film ! Mais ce qu’on oublie de dire, c’est que ce n’est pas un film africain ; soit le réalisateur, soit les acteurs sont africains, mais c’est un film de production française, c’est un financement français, c’est presque une conception française du regard sur l’Afrique. Mais si vous demandez combien de films ont été proposés à Cannes venant d’Angleterre ou d’ailleurs, la liste est longue.

« Faire du cinéma qu’avec de l’argent qui vient d’Afrique »

Avez-vous constaté au cours des vingt dernières années une évolution des sources de financement ?

Je ne me suis jamais posé cette question. J’ai des amis, j’ai des entrées, des pays où les gens respectent mon travail. Je soumets un projet, on le finance, ou pas, je ne me pose pas ces questions-là. J’ai reçu des subventions de l’OIF, j’ai reçu des Etats Unis, d’Angleterre, et moi je livre un film. Mais mon désir depuis un certain temps- c’est pour cela que je ne fais pas beaucoup de films-, c’est de ne faire du cinéma qu’avec de l’argent qui vient d’Afrique. Je viens de produire deux films, un documentaire, Congo : Le silence des crimes oubliés[5] réalisé par mon frère ; et un court métrage de fiction Mbamba, de Michée Nsunzu, avec de l’argent africain, vous ne verrez pas au générique de l’argent européen. Et présentement je prépare un film qui se passe au Kenya et en Afrique du sud, une coproduction avec le Nigéria, quatre pays avec le Congo. Donc il est possible de produire africain.

C’est un choix politique de votre part ?

Non ce n’est pas un choix politique, c’est un choix de production puisqu’on ne fait jamais un film avec son argent, mais avec l’argent des autres. Si je suis dans mon pays, j’ai le droit de réclamer cet argent, de dire que j’ai envie de produire avec cet argent et pas un autre. Donc je produis douze courts métrages à Kinshasa sur un volume de 350 000$. Il y a ici une enveloppe, il y a le gouvernement, et j’ai besoin que les gens aussi mettent la main à la poche. Chacun sa démarche, certains sont dans la complainte, moi je suis venu au cinéma par décision personnelle, donc quand je prends une décision, elle est toujours personnelle.

Vous avez présidé le fonds de l’OIF?

Oui, et c’est une des aventures que je ne referai plus jamais parce que j’ai trouvé qu’il n’y avait pas de respect par rapport au cinéma africain. J’ai trouvé que les choses étaient prises à la légère alors que ma commission et moi étions très sérieux, mais nous nous sommes retrouvés à saupoudrer des petites sommes d’argent. On avait des documents disant qu’on allait donner telle somme, et à l’annonce l’enveloppe était réduite de moitié, alors on saupoudrait ! Je suis resté deux sessions mais je ne pouvais pas prolonger ; j’ai jugé que je n’avais pas de temps à perdre pour discuter avec les responsables de l’OIF et je suis parti. Je sais qui je suis, je n’ai pas de temps à perdre.

J’ai beaucoup de respect envers les gens et j’aime bien que ce soit réciproque, donc si je sens que ça ne me correspond pas, je m’en libère ! J’ai toujours mené mon travail de cette façon, je suis un grand team player, un équipier, mais je pense qu’on fait des choses pour aboutir et pour en être un peu satisfait.

Les salles n’ont pas disparu en Afrique, elles ont disparu en Afrique francophone

Quelle est votre démarche par rapport au public ?

Le désir de faire des films, c’est le désir de rencontrer l’autre ; nous faisons des films pour l’autre, on ne fait pas des films pour soi. On fait un film pour que le plus grand nombre puisse voir l’histoire que vous portez, puisse l’aimer autant que vous l’avez aimée. Faire un film c’est convier l’autre, vous n’allez pas le convier dans une conversation ennuyeuse, donc vous espérez que les gens seront émus, s’en inspireront et repartiront chez eux avec un peu de bonheur.

Les salles n’ont pas disparu en Afrique, elles ont disparu en Afrique francophone et c’est ça aussi la singularité de l’Afrique, car nous disons tout le temps ‘Afrique’, mais c’est l’arbre qui cache la forêt. L’Afrique ce n’est pas un pays, c’est un continent, avec 54 pays. En 2006, j’habitais au Ghana et j’enseignais au Ghana, il fallait installer la classe de cinéma pour l’Université de New York ; au campus à Accra, il n’y avait pas de salle de cinéma, six mois après il y avait un mall avec quatre salles de cinéma. J’ai enseigné en Zambie, j’ai vu un mall. Il n’y a que le cerveau francophone colonial qui a un problème, car ce n’est pas partout en Afrique. Au Kenya il y a des salles ; et est-ce qu’on considère que l’Egypte et le Maroc sont en Afrique ? Ils ont des salles. Au Nigéria il y a des salles, parce qu’il y a forcément des commerçants qui rencontrent les désirs du cinéma. Le cinéma c’est un commerce ! Au Burkina Faso il y a des salles qui souffrent mais survivent, même si ces salles-là appartiennent déjà aux commerces du passé. Mais une salle comme le Burkina à Ouagadougou qui est isolée, toute seule, avec un seul écran, ça rapporte quoi ? Aujourd’hui les salles sont fondues dans une offre commerciale qu’on appelle les malls ou les cinéflex. Dans le mall il y a divers commerces ; si la salle ne peut pas assurer l’équilibre des recettes, la pharmacie, le supermarché, les bureaux équilibreront.

Comment expliquez-vous la différence avec l’Afrique francophone ?

Je ne sais pas ; j’ai l’impression que l’ASF évolue dans un environnement avec une monnaie qui n’est pas la sienne, le franc CFA, qui est fabriquée ailleurs par les colonisateurs. Je crois que ça ne peut pas donner une sérénité de l’esprit aux entrepreneurs, parce que la monnaie est quand même un lien souverain. Au Nigéria, au Ghana ils ont cette liberté du commerce, et leurs propres monnaies. Cette raison n’est pas la seule, mais il y a un problème. Est-ce que ces pays ont leur mental libéré par rapport au fait commercial et culturel ? C’est une question qu’il faut se poser.

Il existe dans très peu de pays d’Afrique francophone une économie culturelle parce qu’une économie culturelle se fonde sur des infrastructures culturelles. Par exemple, combien d’orchestre philarmonique, symphonique, en Afrique ? Vous trouvez un orchestre philarmonique à Accra, à Nairobi, en Afrique du sud il y en a plein, à Kinshasa il y en a trois etc. Il y a surtout des fanfares militaires ! C’est ça aussi le rapport à la culture. Parfois on l’a expliquée à nos pères, à nous colonisés, d’une façon trop savante : la vraie définition de la culture, c’est le peuple. Et quand on aime son peuple, on aime sa culture, on les met en avant ; partout où des gouvernants se confondent avec leur peuple, aiment leur peuple, la culture est mise en avant. Quand on aime son peuple, on met en place une politique culturelle. Mais on est encore dans des pays de précarité, donc de dépossession, où ceux qui accèdent au pouvoir veulent posséder et ils ont l’anxiété de retomber dans la précarité, alors ils s’accrochent. Ils pensent que d’origine un colonisé c’est un dépossédé parce que la colonisation dépossède, donc après, quand on donne un peu d’espace de liberté, de pouvoir, ils ont besoin de re-posséder et ils ont l’anxiété de retomber dans la précarité. A quel moment vont-ils s’occuper de l’économie culturelle ? Et je ne suis pas sûr que la France ait un jour quitté ses colonies, non je ne crois vraiment pas!

Dans quels pays vos films sont-ils les mieux reçus ?

Dans quels pays vos films sont-ils les mieux reçus ?

Aux Etats-Unis ; presque tous mes films sont dans de nombreuses médiathèques des collèges et des universités. Ils ne sont pas diffusés sur le câble, à la télévision, mais être dans un programme d’enseignement c’est encore plus large que d’être vu en câble, et presque tous mes travaux sont dans des programmes d’enseignement. Je ne souhaite rien, je fais des films pour qu’on puisse les voir mais je ne vends pas mes films en DVD, je ne fais pas des films de supermarché ; je fais des objets rares, du cousu main, donc je n’ai pas la prétention d’aller les mettre en vente à la Fnac. On peut les acheter sur commande, sur des plateformes comme l’African film labory, ou California news wheel, et ça marche bien. Je n’ai pas le rêve de casser le box-office pour le moment. Je ne peux pas vous donner des chiffres que je ne sais pas vérifier, mais je ne me plains pas, et ceux qui me distribuent non plus ne s’en plaignent pas.

Pourquoi produire pour les autres?

Ces douze courts métrages, ce sont douze réalisateurs. Je ne vis pas à Kinshasa mais j’y vais beaucoup, et les jeunes venaient me voir, donc j’improvisais un atelier, je leur transmettais. Ca a duré à peu près six ans, et chaque fois que j’ai eu une semaine de libre, je me suis rendu à Kinshasa. Et à un moment je me suis rendu compte que cela ne servait à rien de prétendre les former, il fallait que je produise. Donc j’ai créé l’atelier, puis j’ai commencé par leur expliquer ce qu’est le cinéma, et ce qu’il ne faut pas faire, pour ne pas tomber dans le piège du récit colonial. Je leur ai donné une thématique sur la paix, en disant que l’équation narrative était « sans justice il n’y a pas de paix », et ils ont ramené des sujets, puis on a travaillé pendant presque six mois sur l’écriture. Ils ont créé des binômes écriture-réalisateur, et après j’ai travaillé avec eux dans un autre atelier sur la préparation d’un film. Ensuite ils sont partis tourner tout seul, ils ont fait le premier montage et je suis venu valider. Pour moi, c’est ça une production.

Ce n’est pas une production au sens classique ?

Produire c’est former un duo ou un trio avec le scénariste, le réalisateur. Donc si quelqu’un m’amène une histoire qui me plait, il faut aussi que lui aussi me plaise, pour que je l’accompagne. Il faut que je mette dans ce projet, qui n’est pas encore un film, ce pourquoi je l’aime, ce pourquoi je veux l’accompagner. La générosité est un égoïsme, nous ne faisons des choses que parce qu’elles nous plaisent, parce que c’est bien pour nous aussi, donc… Si un ami m’appelle et me dit « Je veux faire un documentaire à tel endroit, je le finance mais est-ce que tu peux me faire la production ? », ma position est de lui permettre de mettre en place un cadre qui va faire que de A à Z son projet soit maitrisé et livré. C’est juste un échange d’expériences. De la même manière, quand j’écris un scénario j’appelle deux, trois camarades, ils me font du script doctor, et réciproquement si l’occasion se présente[6]. Mais en production c’est une implication totale.

En tant que réalisateur avez-vous ressenti ce besoin d’être accompagné par un autre producteur ?

J’ai toujours été produit par d’autres, même si j’ai des droits de coproduction ; j’ai besoin de quelqu’un pour prendre le recul à ma place. Je n’ai pas la capacité de diviser mon cerveau en deux, en étant réalisateur et producteur en même temps. Déjà je suis scénariste, mais je dois d’abord l’oublier complètement sur le plateau !

Est-ce que dans vos métiers le passage de la pellicule au numérique a changé quelque chose ?

Dans tous mes films il y a plusieurs couleurs, mais ma couleur préférée c’est le noir et blanc, et j’ai toujours travaillé avec plusieurs documents, c’est à dire que je peux faire intervenir une coupure de presse, une photo, beaucoup de médias. Quand j’étais à Londres, fin des années 1980, parmi mes amis de Black audio film collective, John Akomfrah a fait de très, très beaux films documentaires, et c’était déjà cette expérimentation-là, d’aller chercher des archives en 8mm, puis de recomposer. On savait que le numérique arrivait parce qu’on était dans un environnement où la technologie était dans les conversations, et quand ça a paru évident, j’ai été étonné que l’Afrique francophone ne soit pas en alerte. J’entendais les cinéastes d’origine africaine à Paris, ou à Ouagadougou au Fespaco 1997 et 1999, disant « ce numérique est un piège, on veut nous mettre dans un ghetto ». Parce que forcément dans le récit colonial on leur avait dit qu’un cinéaste tourne avec une grosse caméra. Mais ils ne comprennent pas le rapport entre le contenu et le contenant, -la caméra n’est qu’un outil-, et qu’en passant de la lourde caméra au numérique on changeait d’époque, on changeait d’esprit.

Vous avez fait un film sur ce thème.

J’ai tourné en 2001 un documentaire qui est une belle histoire aussi de mon rapport avec la France qui s’appelle Afro@digital. Avant, je représentais l’Afrique francophone, parce que l’UNESCO me l’avait demandé, à l’INPUT (International Public Television screening conference), le vieux lobby des télévisions occidentales publiques qui existe depuis 1950 et qui organise une conférence annuelle dans un pays du monde. Ce comité faisait à Paris de très belles réunions avec des gens d’Arte, de France 2, des télévisions publiques. C’étaient des réunions qui se passaient dans des restaurants avec de très bons vins, et les gens se disputaient les factures avec leurs cartes de banque d’entreprise. Les discussions tournaient toujours autour de millions d’euros. Et puis un jour je leur ai dit que j’avais le projet de faire un film sur le numérique en Afrique : et bien tout le monde a laissé tomber sa fourchette ! Ils m’ont dit que j’étais fou, certainement pas sur le numérique en Afrique ! Mais pourquoi pas un film sur le Sida ? …

J’ai pu obtenir un peu d’argent à l’Unesco, au CNC, à la Procirep parce qu’on avait un compte entreprise, et j’ai obtenu de l’argent en Amérique, puis j’ai fait ce film. C’est un long voyage, qui part de New York, Londres, Paris et atterrit à Gorée, Ouagadougou, qui traverse vingt pays en Afrique jusqu’à Robin island, dans la cellule de Mandela, à la pointe du Cap. C’est juste un voyage à la recherche de l’esprit du numérique, un manifeste pour le numérique, qui dit tout simplement aux gens : le numérique, le digital space, c’est la fin de l’analogique ! Le film a été diffusé par une petite chaine en France, et les gens l’ont regardé en se disant que c’était de la fiction ces africains qui parlaient du numérique.

Mais pendant très longtemps le Fespaco a refusé les films en copies en numérique.

C’était normal. Je suis président de la guilde africaine des cinéastes donc j’ai conduit toutes les discussions entre les cinéastes et le Fespaco, qui a un petit parc de salles qui étaient en 35mm. Vous ne pouvez pas demander à un pays comme le Burkina Faso de passer tout de suite au numérique alors que le projectionniste en numérique devient pratiquement un informaticien. Vous n’allez pas demander à un pays de tout basculer d’un coup et de mettre dehors ses formidables projectionnistes qui nous ont vu grandir. Il fallait aussi comprendre les problématiques, financière liée au Burkina Faso pour l’équipement, et humaine par rapport aux projectionnistes. Moi quand je rentre dans une salle de cinéma où on projette mon film, je monte toujours saluer le projectionniste, c’est mon dernier technicien. Donc ces rapports, on ne les tue pas comme ça, il faut qu’il y ait une vraie relation. Il a fallu gérer cela, beaucoup de cinéastes étaient contre, parce qu’on leur avait dit qu’être cinéaste, c’est faire un film avec une caméra 35mm. En fait l’outil leur semblait plus important que le contenu. Pour faire mon film sur le numérique, j’ai interviewé 50 cinéastes de renom en Afrique, et 40 n’avaient rien compris au numérique. Mais le Fespaco n’était pas contre. Il avait beaucoup de pression de cinéastes qui n’en voulaient pas, qui disaient qu’il fallait attendre. Donc ça a trainé jusqu’en 2013 et on a fini par le faire ensemble, mais il y avait beaucoup de réticences chez les cinéastes.

Avec le numérique, il est devenu possible de multiplier sa créativité, de produire davantage sans sacrifier la qualité, de réinterroger et d’enrichir la mémoire africaine, de redessiner l’image de l’Afrique, en économisant sur la coûteuse technologie analogique. Mais il reste au cinéaste d’Afrique de savoir ce qu’il fait, et d’avoir une histoire à raconter. Pour ne pas étouffer son chant, sa part de l’histoire africaine[7].

Comment expliquer une telle proportion d’incompréhension et de résistances ?

Il existe aussi des complexes par rapport au métier. Mais si vous regardez l’histoire du cinéma, le passage du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, cela a toujours fait des drames. Toute révolution pose souci dans l’industrie, ce n’est pas propre aux Africains ; les gens avaient aussi un peu peur de perdre leur métier. Moi j’ai travaillé longtemps avec une monteuse française, le jour où elle a vu une souris passer d’un écran à l’autre, elle a failli tomber dans les pommes ; elle enseigne le montage, mais elle n’a jamais pu comprendre ce changement. Je travaille en France avec un très vieux monteur qui ne sait pas connecter les machines, et il lui faut un assistant pour dérusher, mais lui il possède la vraie grammaire du cinéma. Donc partout dans le monde il y a une génération qui n’a pas réussi à faire le saut vers le numérique.

Vous avez évoqué des réflexes liés aux racines coloniales ; à quels moments le ressentez-vous encore dans votre métier ?

Les racines coloniales on les entend aussi chez les Africains : « dans tel pays ils ont 400 tribus ». En France chaque village est une tribu mais on ne l’appelle pas ainsi, donc vous ne trouverez jamais les 400 tribus. Il y a pourtant des différences entre Paris et Marseille. Mais les Africains ont adopté la logique coloniale en disant « on a beaucoup de tribus chez nous ». Le mot tribu n’est appliqué qu’en Afrique ! Si certains mots sont appliqués en France, mais d’autres ne sont appliqués que chez les autres, ça veut dire quoi tribu ? Même les Africains, leurs propres langues ils les appellent dialectes ! Mais ce sont des langues qui sont parlées par plus de gens que le français en France ! Mais on leur a dit « Non ce n’est pas une langue c’est un dialecte ». Voilà c’est le renversement du reflet dans le miroir.

Comment en êtes-vous venu à l’enseignement ?

On m’a sollicité et j’ai senti que j’avais aussi le devoir de transmettre. Etre cinéaste ce n’est pas que faire des films. Socrate n’a pas écrit, mais nous le connaissons par Platon, donc notre travail est toujours perpétué chez ceux à qui on a transmis un savoir. Quand on enseigne, on apprend, enseigner c’est formidable ; moi mon passage au numérique s’est fait par mon enseignement à New York. J’entrais en classe, les étudiants me disaient des termes que je ne connaissais pas ; même mon ordinateur, je ne savais pas que je pouvais faire autant de choses avec. Mais après les avoir écoutés, quand mon cours était fini, j’allais sur Google, j’allais dans les tutoriaux, j’ai appris énormément avec mes étudiants. Mon passage au numérique s’est fait par ma proximité avec les plus jeunes. Mais quand je l’ai dit aux étudiants, ils ne m’ont pas cru, ils pensaient que je blaguais. Donc enseigner c’est formidable, parce que ça vous garde vivant et on apprend beaucoup.

Quels sont vos projets ?

Je suis sur deux adaptations de romans, un francophone et un anglophone. L’un Matigari[8], du Kenyan Ngugi wa Thiong’o qui était nobélisable l’année dernière, un des plus grands noms de la littérature africaine. C’est une référence, peut-être peu connu chez les francophones, mais c’est le plus grand. Et l’autre projet, francophone, c’est Le bel immonde d’un très grand écrivain congolais V-Y. Mudimbe, qui a enseigné à la Duke university, d’ailleurs tous les deux ont enseigné en Amérique. Mudimbe c’est énorme, c’est lui qui a créé ce concept qui est discuté en Amérique dans toutes les universités : the invention of Africa.

Pourquoi avoir créé au Fespaco le prix Thomas Sankara ?

On a toujours pensé que les Africains avaient un problème avec leur mémoire historique. Même si l’homme Thomas Sankara n’a pas de prix, j’ai créé au Fespaco ce prix spécial[9], d’une valeur de 3 millions de francs CFA, ce qui n’est pas le plus important, mais de récompenser un bon court-métrage, parce qu’il représente l’avenir. Dès 1989 j’ai pensé à ce prix, quand je commençais mon film sur lui, dont la ligne narrative dit « n’oublie rien en chemin, que la mémoire soit notre anneau de fer ». C’est le désir de garder une mémoire vivante. Le prix Thomas Sankara rappelle la présence manifeste et la grandeur de cet homme. Il ne faut pas oublier.

Propos recueillis par Camille Amet, Claude Forest et Juliette Akouvi Founou à Ouagadougou en mars 2017 ; entretien réalisé par Claude Forest.

[1] Producteur, scénariste et réalisateur, Gilbert Balufu est né le 18 mai 1963 à Mbuji-Mayi (province du Kasaï oriental). Il a étudié la Communication et a suivi plusieurs formations dans le domaine du cinéma aux côtés de son frère d’abord, en France, puis à Libreville (Gabon), à Pretoria (Afrique du Sud) et à New York (USA). Ils ont produit ensemble deux documentaires, New Generation et Une Saison au Congo.

[2] Sur sa méthode de travail, et notamment l’utilisation de l’oralité et l’importance de la sphère narrative, voir son entretien avec Olivier Barlet, Berlin, février 2000, dans Africultures, http://africultures.com/entretien-dolivier-barlet-avec-balufu-bakupa-kanyinda-2476/ publié le 29 août 2002.

[3] Fespaco (Ouagadougou) 1997, Festival de Villeurbanne 1997, Reel Black Talent Award (Toronto) 1997, Festival de Namur 1998, National Black Programming Award (Philadelphie) 1998.

[4] Sur les tournages de certains films, et notamment le rapport au texte comme sur la direction d’acteurs, voir Entretien de François-Xavier Dubuisson avec Balufu Bakupa-Kanyinda à propos de Nous aussi avons marché sur la lune, dans Africultures, http://africultures.com/je-me-sens-redevable-de-mes-poetes-9073/#prettyPhoto, publié le 11 décembre 2009.

[5] Deuxième prix du meilleur documentaire au Fespaco 2017, Le film a également bénéficié d’un apport important d’archives des Nations unies et de la Monusco.

[6] Ce fonctionnement n’est pas qu’amical mais a été conscientisé. Avec une demi-douzaine d’autres cinéastes (Mahamat Saleh Haroun, Mama Keïta, etc.), il a cofondé en 1999 la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs qui, dans son Bulletin de la Guilde africaine, n°1, mars 2000, a publié un éditorial collectif « Solidarité », plaçant au cœur de leur projet la restauration d’une solidarité africaine « en rupture avec les logiques individualistes dans lesquelles « la modernité » nous avaient jusque-là enfermés ». A la rémunération des services en argent, l’idée était de formaliser un échange de temps, consacré par chacun aux projets des autres.

[7] Pour un développement de cette thématique, voir Balufu Bakupa-Kanyinda, « Filmer en Afrique, filmer l’Afrique. Défier les stéréotypes », paru dans La Chronique ONU http://www.un.org/french/pubs/chronique/

[8] Publié chez Heinemann en 1989, puis Africa World Press en 1994, il n’est pas traduit en français. Ngugi wa Thiong’o a cessé depuis d’écrire en langue anglaise pour le faire dans sa langue maternelle, le kikuyu, afin de toucher directement ses compatriotes et jeter les bases d’une littérature en cette langue.

[9] Créé en novembre 2014 par Balufu Bakupa-Kanyinda, pour récompenser l’un des courts métrages de la sélection officielle du Fespaco, la Guilde Africaine des Réalisateurs et Producteurs, association ayant son siège à Paris, en est le donateur. Le Prix Thomas Sankara a été attribué à Zakaria de Leyla Bouzid (Tunisie) en 2015 et en 2017 à A place for myself de la rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo.