Il n’est pas facile d’exposer les œuvres d’un peintre voyageur dans leur contexte. Il faudrait les installer dans des dizaines d’endroits différents, distants de milliers de kilomètres. Pour un tel projet, l’unité de lieu semble par définition impossible. A moins qu’un lieu ne se présente comme la synthèse de tous les autres. La synthèse d’une vie, comme d’une œuvre, c’est la terre. Olivier Debré (1920-1999) est peut-être né à Paris, mais c’est la Touraine qui fut son véritable berceau, le fief de son enfance, la région où, loin de l’activité parisienne, il venait se ressourcer et chercher l’inspiration, où il retrouvait la quiétude entre deux séjours hors de France, la terre, enfin, où il repose aujourd’hui.

Du 22 juin au 5 novembre, 20 toiles d’Olivier Debré y sont montrées au public. Des toiles choisies sur le thème du voyage (Etats-Unis, Grèce, Chine, Hong Kong, Maroc, etc.). On a parfois classé ce peintre dans le mouvement de l’abstraction lyrique. Lui, préférait parler « d’abstraction fervente » et l’on ne peut que lui donner raison ; il y voyait « la seule forme possible de réalisme. » L’abstraction lyrique définit mieux l’œuvre de Hans Hartung ou de Georges Mathieu (ce dernier assez lyrique lui-même, d’ailleurs). Certaines de ses toiles antérieures aux années 1960-1970, il est vrai, frappent par leur communauté d’esprit avec ces deux artistes. Il suffit de regarder le Signe de ferveur noir (1945) pour penser à Mathieu, ou quelques-uns de ses Signes paysages de 1968 pour songer à Hartung. De même, une œuvre comme Le Mort de Dachau (1945) rappelle un peu Pierre Soulages et certains Signes personnages et Natures mortes abstraites (entre 1954 et 1959 environ) se rapprochent, par leurs couleurs sourdes, de Nicolas de Staël. On ne saurait pour autant parler de réelle influence. Il s’agit de la démarche logique d’un peintre vivant dans son siècle et en quête de maturité. Celle-ci est atteinte sans conteste dès le début des années 1970.

Dès cette période, il multiplie les toiles de grand format, sa palette se colore, devient plus lumineuse et joue des transparences, le motif tend vers la synthèse, la fluidité et un certain dépouillement. Un tableau d’Olivier Debré ne détermine pas un espace fini ; il figure un point de départ au-delà duquel l’imagination du spectateur vagabonde, comme mue par une force centrifuge. Parfois (c’est le cas pour Longue ocre Rubens ou Blanche de l’Acropole exposés à Chenonceau), contrairement aux espaces perspectifs qui attirent le regard vers le centre et enferment le sujet, le peintre chasse les couleurs vers le bord, comme une invitation à le suivre dans la continuité de son infini. Même les empâtements (suivant souvent un axe vertical) qu’il ajoute de temps à autres ne sauraient figurer des barrières ; ils me rappellent plutôt la dorsale médio-atlantique à partir de laquelle les plaques tectoniques américaine et eurasienne s’écartent. Devant d’autres œuvres, ils semblent symboliser une faille, comme celle que laisserait un rideau entr’ouvert, qui intrigue et invite à imaginer ce qui se dissimule derrière. Les longs pinceaux ou les brosses définissent un rythme, les traits, la marque de l’instrument nous projettent ; chez Olivier Debré, rien n’est statique.

La dimension souvent considérable de ses toiles (je n’évoque pas ici le gigantisme des rideaux qu’il peignit pour la Comédie Française, l’opéra de Shanghai ou celui de Hong Kong) fait parfois oublier que l’artiste aimait travailler sur le motif, pour mieux saisir l’instant d’une émotion. Il s’en expliquait dans un entretien avec Michel Faucher :

« Je ne peux peindre que dans la sensation. Je suis primaire. Il y a toujours un élément de vie réelle. Que ce soit les odeurs, la chaleur, le froid, les sons, ou la musique. Tous les sens sont sollicités. Quand je revois une peinture, ses différents ingrédients reviennent. »

Tel était le cas pour ses peintures de voyage. Je pense notamment à une série de paysages peints en Chine, palette de gris-bleu, rehaussée de brun et de noir. Le lien est saisissant avec le fondu, les brumes légères des encres chinoises sur papier ou sur soie, comme le célèbre Jeu d’encre, de montagne et de nuages de Mi Youren (XIIe siècle) conservé au musée du Palais de Pékin. D’autres œuvres suggéraient avec vigueur, voire désinvolture feinte (car, chez Olivier Debré, tout est précision) les lignes d’une pagode ou de quelque calligraphie.

On retrouve parmi les toiles exposées à Chenonceau cette communion étroite avec la nature environnante, synthétisée en peu de traits de pinceau, dans Rose de Ouarzazate ou la quiétude de Daitoku-ji Temple. Afin de mieux comprendre la fidélité de l’artiste au sujet qu’il représente, il n’est besoin que de regarder une photographie de ce temple (situé près de Kyoto) pour retrouver dans la toile le rose des murs ou le vert des arbres qui l’entourent. Pourtant, artiste de la liberté, il souhaitait laisser au spectateur son entière faculté d’interprétation :

« J’indique ma source d’inspiration, mais elle ne compte pas. Le peintre a une certaine conscience, un point de départ : que le spectateur y voie autre chose n’est pas grave. C’est l’intensité qui m’importe, et non pas l’histoire. »

Le choix des titres est, à cet égard, significatif : il se contente, la plupart du temps, d’indiquer le lieu où le tableau a été peint ainsi que l’atmosphère chromatique dominante.Moins que l’histoire, tout en effet reste pour lui une question de sensations :

« Je ne peux jamais m’empêcher de peindre. Quand je suis en voyage, je peins. J’ai mes habitudes. A Toulouse, comme au bord de Loire, à Kyoto, au pied de l’Acropole, au Texas, dans les Fjords norvégiens, à Maduraï ou Tolède, j’ai des lieux familiers. Je retourne au même endroit. Cela m’amuse, mais surtout cela me permet de voir mes réactions. Qu’est-ce qui sort étant donné ce que je suis à un moment précis ? Dans cet instant fugitif, je prends conscience de moi à travers la sensation du monde. Mon émotion est de la peinture, c’est indissociable. Ma chair c’est de la pâte, la couleur. »

A l’attention de ceux que la peinture abstraite pourrait rebuter, il faut préciser que l’œuvre d’Olivier Debré demeure des plus abordables et se prête mieux que d’autres à une première approche. Le terme « abstrait » ne doit en aucun cas effrayer ; le peintre lui-même se voulait rassurant lorsqu’il précisait : « La peinture dite abstraite est la recherche de l’image vraie. La peinture dite figurative est l’image de l’apparence. »

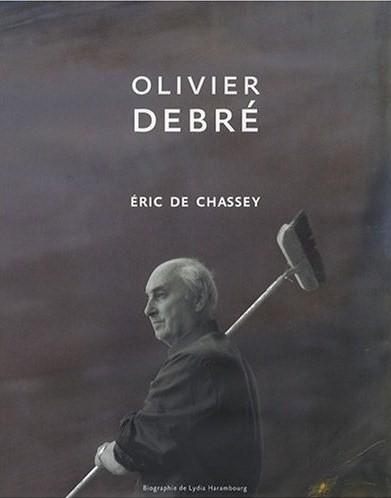

Pour aller plus loin dans la connaissance de l’artiste, signalons la publication récente aux

Illustrations : Olivier Debré peignant le rideau de l’opéra de Shanghai (photo Marc Deville) - Longue ocre Rubens (1975) - Blanche de l’Acropole (1988) - Rose de Ouarzazate (1991) - Daitoku-ji Temple (1990)

LES COMMENTAIRES (1)