La religion et les croyances

L es romains eux-mêmes affirment qu'ils ont plus de 30 000 dieux à prier ! Il faut évidemment nuancer ce nombre, car il englobe aussi bien les grands dieux de la cité que les divinités secondaires, les génies, les divinités locales ou même familiales.

Les romains vivent dans un monde habité par des centaines de divinités.

Tout est lié aux divinités. Pour un Romain, chaque action accomplie dans la journée relève du religieux. Aussi ne saurait-il mener son existence, publique ou privée, sans tenir compte de cette présence universelle du divin.

Parce qu'ils sont à la fois mystérieux et capricieux, il est nécessaire de conclure un accord avec les dieux, ce que les Romains appellent la Pax deorum.

Il faut se ménager en permanence la bienveillance de tous ces dieux et détourner leur malveillance. La vie de l'homme est, par contrat, subordonnée à la volonté divine. Il convient donc de respecter à la lettre les rites, ce qui entraîne un conservatisme sourcilleux de la part de la " religion " romaine, religio désignant le fait de se lier avec les dieux.

Le respect religieux, la pietas, est lié aux actes matériels et non à une attitude morale. On se méfie, à Rome, du mysticisme et des abandons de l'âme, et on préfère s'assurer l'accord des dieux par des obligations juridiques réciproques.

Héritant des légendes mythologiques des dieux Grecs et Étrusques, équivalents à ceux des anciens Romains (Zeus-Jupiter, Poséidon-Neptune, Athéna-Minerve, Hermès-Mercure...), les dieux romains sont représentés dans les temples, avec les physiques et les attributs des dieux de l'Olympe. Aux dieux qui régissent les phénomènes atmosphériques, les romains ajoutent des dieux correspondants à des abstractions telles la Victoire, la Liberté, la Concorde, la Peur, la Fièvre,... ainsi que des puissances invisibles qui président à tous les actes de la vie quotidienne, civile et professionnelle.

Les romains se sont toujours montrés accueillants pour les divinités des peuples étrangers qu'ils considèrent comme des entités existantes, soit nouvelles, soit équivalentes à celles qu'ils vénèrent chez eux. Quand les Romains intègrent des peuples possédant un panthéon singulier, ils assimilent à leurs propres dieux les divinités étrangères. Ainsi, par exemple, Baal-Hammon, dieu des Carthaginois, est célébré sous la forme de Saturne ; Toutatis et Taranis survivent dans la Gaule romaine sous les noms de Mars et Jupiter.

Les pratiques religieuses se décomposent en prières individuelles, en prières collectives, supplicationes, en sacrifices -dont le fameux

Le prêtre romain est celui qui, au nom d'une communauté (famille, corporation, cité...), accomplit les rites exigés pour chaque dieu. Le pouvoir religieux officiel est détenu par le collège de quinze pontifes, chargés de la surveillance de tous les cultes privés ou publics de Rome et décidant de l'introduction des cultes étrangers.

L a grande originalité de la religion romaine consiste dans l'importance liée aux présages. Toute activité privé -une naissance, un mariage..., ou publique - les élections, le vote d'une loi, la dédicace d'un temple..., doit être précédée par l'interprétation de signes envoyés par les puissances invisibles.

Les présages ne révèlent pas l'avenir mais indiquent les dispositions des dieux, favorables ou non. Les présages sont multiples. On distingue les auspices, signes venant du ciel ou du vol des oiseaux ; les omnia, ou parole fortuite annonciatrice de l'avenir ; et les

A ces cultes vient s'ajouter, à partir de l'empereur Auguste, le culte impérial. Les termes de " Divin Claude " et de " Divine Messaline ", utilisés dans L'Orgie latine, procèdent de ce culte.

L'introduction des religions orientales intéresse les Romains qui se sentent au final peu impliqués dans la religion officielle réduite à un devoir public, et qui se limite à des cérémonies liées à des intérêts terrestres.

D ès la fin de la République, les religions orientales, introduites par les commerçants étrangers, les esclaves, les militaires de retour de campagnes en Orient, introduisent clandestinement dans la cité des cultes originaires d'Asie Mineure, de Syrie, de Perse ou d'Égypte.

A ssimilés aux cultes orientaux, le judaïsme et le christianisme se répandent dans le monde romain, puis à Rome où se développent des communautés importantes d'adeptes.

Dès les années 40-48, période où se déroule le récit de L'Orgie latine, des communautés chrétiennes se forment à Rome, d'abord dans les milieux juifs de la ville, chez les " craignant-Dieu " c'est-à-dire les Romains convertis au judaïsme, puis chez les païens. Dans un premier temps, les Romains distinguent peu, juifs et chrétiens. Au premier siècle, l'organisation des chrétiens est très souple. Pour se reconnaître entre eux, ils dessinent un poisson, ichthus en grec, qui correspond aux initiales des mots Iesous Christos Theou Uios Sôter, " Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur ".

Assez vite les Romains vont se méfier de ces sectaires qui affichent un monothéisme intransigeant et vénèrent un homme crucifié et qui se recrutent principalement, dans les premiers temps tout au moins, chez les gens de conditions modestes. On accuse les chrétiens de prendre leurs distances par rapport à la vie sociale (jeux du cirque, théâtre, célébrations religieuses officielles, culte de

Félicien Champsaur traduit parfaitement dans L'Orgie latine, les débuts de ces sectaires, tout en reprenant à son compte les clichés des catacombes comme lieu de rassemblement de la communauté autour de Matrix. En effet, le discours que prononce le Père devant l'assemblée est bien celui des origines, totalement conforme aux messages du Nouveau Testament, fortement inspiré des pensées orientales par exemple dans le renoncement aux biens matériels, dans le refus de la violence, dans la considération de son bourreau.

Dans Marc Aurèle, le martyr des chrétiens, tome 4 de son oeuvre consacrée aux

67 après-Jésus-Christ est la date présumée et traditionnellement donnée pour le martyre des deux apôtres Pierre et Paul à Rome. Avant cette date, nous l'avons évoqué, des chrétiens ont subi le martyre pour des raisons indirectement liées à leur croyance.

Un certain nombre des romans antiquisants qui fleurissent au XIX è siècle dans le sillage des deux ouvrages de François-René de Chateaubriand, Le Génie du christianisme et Les Martyrs, fondent une mythologie du martyr chrétien, figure apologétique du christianisme. Les martyrs servent d'édification aux croyants et leur courage, leur détermination, leur abnégation, de déclencheur pour les conversions.

" Soyez bons. Ne haïssez point ceux même qui vous oppriment et vous persécutent. Savent-ils, ces malheureux, que vous portez la vérité dans votre coeur ? Kreistos, souvenez-vous-en, pardonnait à ses bourreaux du haut de sa croix, et pourtant, au pied de l'arbre fatal, pleurait sa Mère Douloureuse. Aussi, plusieurs de ceux qui l'avaient crucifié dirent : " C'est un juste ", et ils crurent en lui. Ils avaient fait saigner son coeur et son corps, et ils ont été sauvés, parce que l'Amour est fort et que la Foi, même tardive, est tout. [...] "

Quo Vadis ? , littéralement " Où vas-tu ", est un des principaux monuments romanesques antiquisants qui

Entre les prières et les persécutions, au milieu des prières et des cris des victimes chrétiennes déchiquetées par les crocs des lions car rendues responsables par Néron de l'incendie, les deux amants accompliront leur destinée, sous la protection du bon géant Ursus. Tout comme le fera Pierre, honteux de sa fuite devant les supplices, mais que la vision de Jésus transformera en glorieux martyr.

Ce roman de l'écrivain polonais Henrik Sienkiewicz, publié en feuilleton en Pologne entre 1895 et 1896, qui est également une allégorie sur la situation de son pays sous la domination russe, propose un fabuleux voyage au cœur de la Rome de Néron, fascinante et bariolée, antre de tous les délices et de toutes les perversions.

Félicien Champsaur saura, à son tour, dans L'Orgie latine, mieux que tout autre, décrire l'ambiance des quartiers populaires de Rome, leurs animations, leurs rythmes, leurs bruits, leurs excès et leurs fureurs, de même que les jeux cruels du cirque et ceux, non innocents, de la cour impériale.

Voici le résumé de la quatrième de couverture de l'ouvrage réédité en juin 2009 aux éditions du Paraclet

" Trahisons, chasses à l'homme, convoitises vont mettre les premiers chrétiens à la merci des séides de l'empire. Ce roman plein de péripéties permet de découvrir la spiritualité des premiers temps du christianisme en Occident. Une nouvelle religion qui fait découvrir un monde intérieur et apporte la plénitude à des individus qui ne connaissaient que les valeurs civiles et les vertus définies en fonction de l'Etat. Foi, espérance et charité fondent une nouvelle société de chrétiens courageux qui vivent leur foi en toute circonstance.

Ce récit très vivant offre une prise de conscience des valeurs fondamentales défendues par des témoins d'une foi pure et très solide, qui croient et vivent leur foi dans ses principes essentiels, racines du christianisme, et qui permettra de raviver sa propre identité religieuse.[...]

A son tour, dans L'Orgie latine, Félicien Champsaur met en scène une jeune esclave chrétienne, servante dans une Popina, la jeune Filiola, considérée comme " un peu simple ", mais dont le charisme, l'innocente beauté et la personnalité rayonnent.

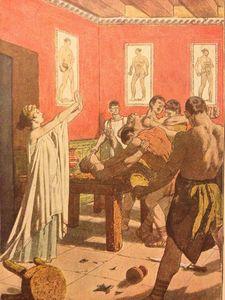

Ainsi, apparaissant pour la première fois au milieu d'une assemblée bruyante et agitée de gladiateurs :

" Mais soudain, au seuil de l'atrium où la lune, en son plein, frappait de flèches d'argent le bassin entre les dalles de travertin

Plus loin

" Et tous, ayant entendu la voix mélodieuse de la faible vierge, baissèrent les lames et, - ne comprenant pas trop le sens de tous ces mots, s'inclinant devant elle comme si, messagère sacrée et inviolable, elle était, entre des belligérants, porteuse du caducée de paix, - murmurèrent avec un accent de respectueuse douceur :

[...]

" Ainsi, tous ces hommes turbulents, grossiers, accoutumés à verser le sang par métier et par jeu, préoccupés uniquement de violences, contemplaient, charmés, la mignonne vierge, écoutaient la voix douce et persuasive, chantante comme celle des femmes de la Campanie, mais avec une nuance très personnelle dans sa mélodie. - Ainsi, comme si son esprit imprégnait l'atmosphère de la popina d'un soudain fluide d'amour, toute terreur et toute mauvaise pensée étaient dissipées par sa seule présence, par le charme de son printemps gracieux et la séduction de sa beauté neuve. "

F élicien Champsaur décrit les croyances, les us et les coutumes des adeptes de la secte nouvelle, celle des adorateurs " de la tête d'âne et de poissons ", dont fait partie Filiola, ainsi que les persécutions dont ils sont l'objet.

Kreistos, assis aux côtés de son père, ordonne à ses anges de leur préparer des couronnes... Pour les martyrs, les choeurs célestes accordent leurs cithares et le Paradis est plein d'une rumeur de fête, quand leurs âmes s'exhalent, bienheureuses, des pauvres corps meurtris que les bêtes et les armes des hommes ont déchirés. "

E t Félicien Champsaur de formuler, par la bouche de Sépéos, les interrogations que ne manquent pas de poser ces attitudes improbables.

" Ainsi, ces hommes ne nourrissaient aucune haine contre ceux qui les torturaient ? La Mort leur apparaissait comme la grande libératrice des misères humaines. Un espoir immense les attirait ? "

Car,

" À cette époque où les doctrines du paganisme n'étaient plus un refuge pour une infinité d'âmes sceptiques, la croyance aux dieux, à une autre vie, les Champs-Élysées semblaient aux fils d'un monde usé, prêt de finir, bien incertains et problématiques, un point d'interrogation se posait devant la mort et l'existence future. Beaucoup espéraient l'anéantissement final, l'abîme où corps et esprit sombreraient, - sans plus aucune conscience d'être ou d'avoir été, - dans la joie de

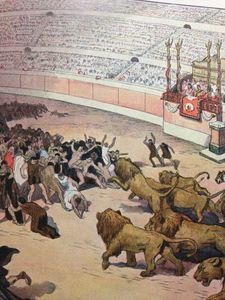

L e spectacle des martyrs chrétiens est offert à la foule dans les fêtes du Cirque qui voient se succéder, au bon plaisir de l'organisateur, les combats de gladiateurs, les combats de bestiaires et d'animaux sauvages, les combats d'animaux entre eux.

Les chrétiens sont jetés aux fauves :

" Dans l'arène, une foule d'hommes et de femmes, dont un certain nombre couverts, par dérision de peaux de bêtes, de moutons et de veaux, de chèvres et de boucs, avait été poussée par les valets hors des vomitaria. [...] C'étaient les chrétiens, - illuminés ne reconnaissant, disait-on, aucun pouvoir, contre qui le peuple était furieux, parce qu'on les accusait de nombreux meurtres de patriciens et de citoyens riches dont le Tibre, chaque matin, roulait les cadavres. - Ils étaient aussi un objet de risée haineuse, parce que le bruit courait qu'ils adoraient une tête d'âne et un poisson qu'ils appelaient du nom de Kreistos. - On leur attribuait encore les malheurs publics, les défaites subies en Vénétie, et celle infligée par Mithridate, car c'étaient eux - croyait-on - qui, offensant les dieux de Rome, les indisposaient contre la Cité. La colère de la foule s'exaspérait. Des lions, dix fauves superbes capturés au désert numide, sur le seuil des cages soudain ouvertes, - aveuglés

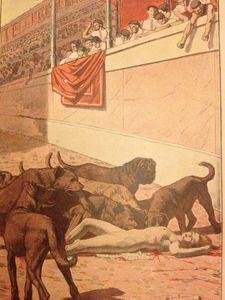

F iliola sera à son tour emprisonnée dans les geôles du Cirque et promise aux fauves, à un Ours des Alpes puis à une meute de chiens...

Jamais, futur lecteur, vous ne considérerez la " Reconnaissance d'une bête " de la même manière après avoir découvert ces pages inoubliables...A suivre... Desmodus 1er