J'attendais le moment favorable pour partager avec vous, après la remarquable méditation de Benoît XVI, cette non moins remarquable conférence du cardinal Vanhoye qu'il a donnée pour le diocèse de Fréjus-Toulon il y a un an.

Le lien entre Bible et Liturgie

Conférence du cardinal Albert Vanhoye

19 octobre 2007 Françoise Girard

A l’occasion du lancement de la deuxième Année de La Parole, le 6 octobre 2007 à La Castille, le cardinal Vanhoye a donné une conférence, très remarquée, sur les liens entre la Bible et la Liturgie.

Retrouvez ici le texte in extenso de cette conférence.

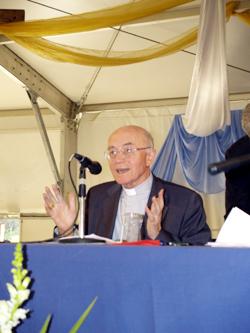

Présentation du cardinal Vanhoye

par père Marc Aillet, vicaire général.

Né le 24 juillet 1923 à Hazebrouck, (Nord), le cardinal Vanhoye Albert est un jésuite français, professeur émérite d’Ecritures saintes à l’Institut biblique pontifical de Rome, recteur de cet institut entre 1984 et 1990, et créé cardinal de l’Eglise par Benoit XVI lors du consistoire du 24 avril 2006. Il a obtenu du pape la dispense d’être ordonné évêque. Il semble bien que ce soient la participation active et les contributions remarquées d’Albert Vanhoye aux travaux de la commission pontificale biblique qui attirèrent l’attention de celui qui était alors le cardinal Joseph Ratzinger. Devenu le pape Benoit XVI ce dernier voulut exprimer la reconnaissance de l’Eglise pour le travail accompli, et donner par la même occasion un plus grand poids et visibilité à la grande compétence d’Albert Vanhoye en matière biblique. Le cardinal Vanhoye est un spécialiste du Nouveau Testament et particulièrement de la lettre aux Hébreux. Il a publié de nombreux travaux sur cette lettre et aujourd’hui, il va nous parler sur le thème de la Bible et la Liturgie, lieu privilégié pour accueillir en Eglise la Parole de Dieu.

Le lien entre la Liturgie et la Bible.

Entre la liturgie et la Bible les rapports sont extrêmement étroits car la liturgie

chrétienne est toute nourrie de la Parole de Dieu qui nous est transmise par la Bible et réciproquement la Liturgie confère aux paroles de la Bible, toutes leurs forces vivifiantes. Il convient

toutefois de remarquer que pour les premières communautés chrétiennes, la base principale de la liturgie n’a pas été la Bible mais la Parole vivante et les actes de Jésus. Les Evangiles

n’avaient pas encore été composés ni publiés : les Apôtres communiquaient aux croyants, les enseignements de Jésus et les faits qui le concernaient, surtout le grand mystère pascal de la

Passion et de la Résurrection. Les Apôtres accomplissaient d’autre part des rites qui continuaient l’œuvre de Jésus et qui rendaient présents son mystère, à commencer par le baptême car Jésus

leur avait commandé le sacrement de son Corps et de son Sang et avait ordonné de le célébrer en sa mémoire. En conséquence, les Actes des Apôtres nous disent que les premiers chrétiens se

montraient assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, c’est-à-dire à la célébration eucharistique, et aux prières.

Entre la liturgie et la Bible les rapports sont extrêmement étroits car la liturgie

chrétienne est toute nourrie de la Parole de Dieu qui nous est transmise par la Bible et réciproquement la Liturgie confère aux paroles de la Bible, toutes leurs forces vivifiantes. Il convient

toutefois de remarquer que pour les premières communautés chrétiennes, la base principale de la liturgie n’a pas été la Bible mais la Parole vivante et les actes de Jésus. Les Evangiles

n’avaient pas encore été composés ni publiés : les Apôtres communiquaient aux croyants, les enseignements de Jésus et les faits qui le concernaient, surtout le grand mystère pascal de la

Passion et de la Résurrection. Les Apôtres accomplissaient d’autre part des rites qui continuaient l’œuvre de Jésus et qui rendaient présents son mystère, à commencer par le baptême car Jésus

leur avait commandé le sacrement de son Corps et de son Sang et avait ordonné de le célébrer en sa mémoire. En conséquence, les Actes des Apôtres nous disent que les premiers chrétiens se

montraient assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, c’est-à-dire à la célébration eucharistique, et aux prières.

On voit par là que notre religion chrétienne n’est pas une religion du Livre mais l’adhésion à une personne, par la foi et par toute la Bible, l’adhésion au Christ Jésus.

Cette adhésion ne se donne pas grâce à un livre mais grâce à la Parole vivante des témoins du Christ. Il est significatif à ce sujet que le titre qui a été donné à ces deux années n’a pas été la première et la deuxième année de la Bible mais la première et la deuxième année de la Parole : leur but en effet, est d’inciter les communautés chrétiennes à redécouvrir la place centrale de la Parole de Dieu. C’est le cas ici de citer ce que déclare l’Apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Après avoir affirmé que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, saint Paul demande : "mais comment l’invoqueront-ils s’ils ne croient pas en Lui ? et comment croiront-ils s’ils n’ont pas entendu parler de Lui ?" La foi vient lorsqu’on entend la Parole du Christ : littéralement saint Paul écrit : "la foi vient de l’audition et l’audition par la Parole du Christ". Il s’agit donc d’entendre une Parole vivante et non pas de lire un texte fixé par écrit. Telle était la situation des premières communautés chrétiennes : elles avaient la prédication des Apôtres et de leurs collaborateurs ; elles n’avaient pas les textes du Nouveau Testament. Notre situation est différente : nous ne pouvons plus entendre la voix vivante des Apôtres ; nous entendons celle de leurs successeurs. En compensation, nous avons les textes des Evangiles, les lettres de plusieurs Apôtres et les autres écrits du Nouveau Testament. Pour qu’ils nous transmettent vraiment la Parole de Dieu, ces textes écrits ont besoin de redevenir "Parole". Ils le redeviennent dans la prédication de l’Eglise, prédication missionnaire, prédication des pasteurs des communautés chrétiennes et ils le redeviennent d’une façon particulièrement forte dans la Liturgie. Entre la Liturgie et la Bible les rapports sont réciproques : la Liturgie a maintenant besoin des textes de la Bible, les textes de la Bible ont besoin de la Liturgie. La Liturgie a besoin des textes de la Bible pour être assurée de son rapport fidèle avec la Parole du Christ transmise par les Apôtres. Les textes de la Bible ont besoin de la Liturgie pour redevenir Parole vivante grâce aux rapports de la communauté chrétienne dans la Liturgie avec le Christ, avec Dieu son Père dans l’Esprit Saint.

Liturgie et Tradition

La Liturgie est l’un des aspects les plus importants de la Tradition chrétienne qui avec l’Ecriture nous transmet la Révélation divine. A ce

propos, il me semble utile de rappeler l’enseignement du Concile Vatican II sur les rapports entre l’Ecriture et la Tradition. Les Pères du Concile ont commencé par rejeter un premier schéma

qui leur était proposé et qui avait pour titre "Les sources de la Révélation". Le pluriel, "les sources", orientait vers une pluralité des sources de la Révélation divine et plus précisément

vers une dualité : l’Ecriture et la Tradition conçues comme deux sources séparées et indépendantes l’une de l’autre. Dans cette optique, la Liturgie qui fait partie de la Tradition,

n’aurait pas eu de rapports étroits avec l’Ecriture. A une très forte majorité, les Pères conciliaires ont rejeté ce schéma et se sont prononcés pour une perspective unifiante. Toutefois, ils

se sont bien gardés d’affirmer que la Révélation n’a qu’une seule source qui serait l’Ecriture. Mais ils ont insisté, au contraire, sur l’union étroite qui relie Tradition et Ecriture. Si

l’Ecriture était l’unique source de la Révélation, la Liturgie n’aurait pas valeur de Révélation. Mais les Pères conciliaires ont déclaré que la Révélation divine nous est transmise à la fois

par la Tradition et par l’Ecriture sous l’autorité du Magistère. Une phrase du Concile dit que le Magistère n’est pas au-dessus de la Parole de Dieu mais à son service. Cette phrase est souvent

comprise comme exprimant un devoir de docilité du Magistère envers la seule Ecriture Sainte.  Mais, c’est là une fausse interprétation car la phrase précédente mentionne

explicitement la Tradition avec l’Ecriture, en utilisant l’expression, la Parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition. Le concile déclare : "la

charge d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition, a été confiée au seul Magistère vivant de l’Eglise dont l’autorité s’exerce au nom de

Jésus-Christ ". Lorsque le Concile parle de la Parole de Dieu transmise par la Tradition, le mot Parole doit être compris dans le sens biblique du nom hébreux "dabar" qui ne désigne

pas seulement "des mots" mais aussi "des actions et des événements". La Tradition ne transmet pas seulement des paroles. Le Concile précise qu’elle comprend tout ce qui contribue à conduire

saintement la vie du peuple de Dieu et en augmenter la foi. Ainsi l’Eglise perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte et elle transmet à chaque génération tout ce qu’elle est d’elle-même,

tout ce qu’elle croit. L’Eglise est une communauté priante, une communauté qui célèbre le culte chrétien : prières et sacrements. La Liturgie est une des composantes de sa Tradition ;

elle est en rapport étroit avec les Ecritures inspirées mais elle est importante pour rendre vivant de nouveau le texte des Ecritures. Bien qu’elles aient leur origine dans la Tradition, les

Ecritures lui sont supérieures parce qu’elles sont inspirées directement par Dieu et liées immédiatement dans le Nouveau Testament à la période fondatrice de l’histoire du salut. Cette

inspiration directe et ce bien immédiat ont pour conséquence selon le Concile, que les Ecritures, consignées une fois pour toute par écrit, communiquent immuablement la Parole de Dieu lui-même

et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres, la voix de l’Esprit-Saint. Elles contiennent la Parole de Dieu et parce qu’elles sont inspirées, elles sont vraiment Parole de

Dieu mais elles ne contiennent pas toute la Parole de Dieu : elles contiennent la Parole écrite sous l’inspiration et laisse une place pour la Parole transmise par la Tradition. La

Liturgie chrétienne a son origine dans la Tradition antérieure aux écrits du Nouveau Testament. Mais elle recourt désormais à ces écrits et les proclame aux communautés chrétiennes. Elle

proclame aussi les écrits de l’Ancien Testament en les éclairant à la lumière du Christ. La Constitution conciliaire sur la Liturgie n’hésite pas à affirmer que lorsque dans

l’Eglise on lit la Sainte Ecriture, c’est le Christ lui-même qui parle. La supériorité des Ecritures s’accompagne d’une certaine infériorité qui fait que les Ecritures ont besoin de la

Tradition, et en particulier de l’actualisation liturgique de la Tradition. Etant fixées de façon immuable, les Ecritures offrent aux croyants un point d’ancrage d’une parfaite solidité mais

leur immutabilité comporte en même temps un inconvénient : elles risquent de rester lettres mortes. Pour que les Ecritures redeviennent actuellement vivantes et vivifiantes dans l’Eglise,

pour qu’elles fassent effectivement résonner la voix de l’Esprit-Saint, il faut qu’elles soient portées par le courant de vie de la Tradition, courant qui provient aussi de l’Esprit-Saint et

qui s’exprime dans la liturgie. Privée de la tradition ecclésiale, l’Ecriture serait un corps mort et l’unique fonction à laquelle elle pourrait prétendre, serait d’ordre documentaire comme les

écrits des auteurs anciens. La Tradition elle-même ne produit plus de textes inspirés par l’Esprit-Saint mais elle jouit de l’assistance de l’Esprit-Saint, en particulier dans la Liturgie, pour

actualiser les Ecritures au double sens d’une actualisation de connaissances et d’une actualisation d’efficacité : c’est-à-dire qu’elle fait comprendre les Ecritures dans le contexte

actuel et elle les rend opérantes dans le monde présent. La Tradition n’est pas comme l’Ecriture un ensemble de textes consignés par écrit une fois pour toute : elle est un courant de vie

qui s’adapte aux circonstances. Cela est vrai en particulier de la Liturgie qui a pris des formes diverses en Orient et en Occident et qui prend des formes diverses dans différents pays, par

exemple la liturgie ambroisienne qui s’est perpétuée à Milan ou la liturgie mozarabe en Espagne. La liturgie évolue aussi à travers les différentes époques car comme l’affirme le Concile, la

Tradition qui vient des Apôtres progresse dans l’Eglise sous l’assistance de l’Esprit-Saint, ce qui signifie qu’elle assimile des éléments nouveaux. Comme un organisme vivant, elle ne peut se

maintenir dans l’existence qu’en se renouvelant continuellement. Le problème alors est de se à maintenir fidèle à son dynamisme spécifique à travers tous les changements : une existence de

discernement s’impose à l’Eglise au cours de sa continuelle progression. Sous l’impulsion donnée par le Concile, la Liturgie s’est beaucoup renouvelée depuis 40 ans. L’authenticité de ce

renouvellement a été contestée et continue à l’être par des chrétiens qui sont restés attachés aux formes anciennes. Mais un des indices qui manifeste cette authenticité, est que ce

renouvellement a renforcé notablement les liens entre la Liturgie et l’Ecriture. Le Concile a déclaré explicitement que dans la célébration liturgique, la Sainte Ecriture a une

importance extrême ; c’est d’elle, dit-il qu’on prend les lectures à proclamer et les psaumes à chanter ; c’est de son esprit que sont imprégnés les prières, les oraisons, les

chants liturgiques ; c’est d’elle que prennent leurs sens les actions et les gestes liturgiques. Le Concile ajoute que pour promouvoir la réforme, le progrès, l’adaptation de la Sainte

Liturgie il est nécessaire de favoriser la connaissance suave et vivante de la Sainte Ecriture dont témoigne la vénérable Tradition des rites liturgique de l’Orient et de l’Occident. Le Concile

a précisé que les lectures bibliques des célébrations eucharistiques doivent être expliquées dans l’homélie. Il ainsi provoqué un changement notable dans la prédication. Dans le sermon

d’autrefois, les prédicateurs ne se préoccupaient guère de commenter les textes bibliques qui avaient été proclamés. Ils traitaient plutôt des termes de doctrine ou de morale et même des

questions sociales. La vie des fidèles n’était pas suffisamment nourrie de l’Ecriture. Elle l’est davantage maintenant et cela d’autant plus que le Concile a ordonné que dans les célébrations

liturgiques, la lecture de l’Ecriture Sainte soit plus abondante, plus variée, mieux choisie. En conséquence de cette prescription du Concile, vous le savez, les lectionnaires liturgiques ont

été considérablement enrichis : au lieu de devoir entendre chaque année les mêmes textes en ordre réduit, les fidèles ont accès à un choix beaucoup plus large. Chaque célébration

dominicale comprend maintenant 3 lectures au lieu de 2. Avant le Concile, il y avait seulement une épître et un Evangile. La réforme liturgique a ajouté une première lecture qui est le plus

souvent d’Ancien Testament et qui est en rapport avec l’Evangile, de sorte qu’Ancien Testament et Nouveau Testament s’éclairent mutuellement et manifestent leur profonde unité. D’autre part, au

lieu d’être les mêmes chaque année, les lectures bibliques dominicales varient d’une année à l’autre selon un rythme ternaire qui donne accès à un plus grand nombre de textes et permet en

particulier, de lire successivement les trois Evangiles synoptiques, le quatrième étant surtout proclamé pendant le temps pascal.

Mais, c’est là une fausse interprétation car la phrase précédente mentionne

explicitement la Tradition avec l’Ecriture, en utilisant l’expression, la Parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition. Le concile déclare : "la

charge d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu écrite ou transmise par la Tradition, a été confiée au seul Magistère vivant de l’Eglise dont l’autorité s’exerce au nom de

Jésus-Christ ". Lorsque le Concile parle de la Parole de Dieu transmise par la Tradition, le mot Parole doit être compris dans le sens biblique du nom hébreux "dabar" qui ne désigne

pas seulement "des mots" mais aussi "des actions et des événements". La Tradition ne transmet pas seulement des paroles. Le Concile précise qu’elle comprend tout ce qui contribue à conduire

saintement la vie du peuple de Dieu et en augmenter la foi. Ainsi l’Eglise perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte et elle transmet à chaque génération tout ce qu’elle est d’elle-même,

tout ce qu’elle croit. L’Eglise est une communauté priante, une communauté qui célèbre le culte chrétien : prières et sacrements. La Liturgie est une des composantes de sa Tradition ;

elle est en rapport étroit avec les Ecritures inspirées mais elle est importante pour rendre vivant de nouveau le texte des Ecritures. Bien qu’elles aient leur origine dans la Tradition, les

Ecritures lui sont supérieures parce qu’elles sont inspirées directement par Dieu et liées immédiatement dans le Nouveau Testament à la période fondatrice de l’histoire du salut. Cette

inspiration directe et ce bien immédiat ont pour conséquence selon le Concile, que les Ecritures, consignées une fois pour toute par écrit, communiquent immuablement la Parole de Dieu lui-même

et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres, la voix de l’Esprit-Saint. Elles contiennent la Parole de Dieu et parce qu’elles sont inspirées, elles sont vraiment Parole de

Dieu mais elles ne contiennent pas toute la Parole de Dieu : elles contiennent la Parole écrite sous l’inspiration et laisse une place pour la Parole transmise par la Tradition. La

Liturgie chrétienne a son origine dans la Tradition antérieure aux écrits du Nouveau Testament. Mais elle recourt désormais à ces écrits et les proclame aux communautés chrétiennes. Elle

proclame aussi les écrits de l’Ancien Testament en les éclairant à la lumière du Christ. La Constitution conciliaire sur la Liturgie n’hésite pas à affirmer que lorsque dans

l’Eglise on lit la Sainte Ecriture, c’est le Christ lui-même qui parle. La supériorité des Ecritures s’accompagne d’une certaine infériorité qui fait que les Ecritures ont besoin de la

Tradition, et en particulier de l’actualisation liturgique de la Tradition. Etant fixées de façon immuable, les Ecritures offrent aux croyants un point d’ancrage d’une parfaite solidité mais

leur immutabilité comporte en même temps un inconvénient : elles risquent de rester lettres mortes. Pour que les Ecritures redeviennent actuellement vivantes et vivifiantes dans l’Eglise,

pour qu’elles fassent effectivement résonner la voix de l’Esprit-Saint, il faut qu’elles soient portées par le courant de vie de la Tradition, courant qui provient aussi de l’Esprit-Saint et

qui s’exprime dans la liturgie. Privée de la tradition ecclésiale, l’Ecriture serait un corps mort et l’unique fonction à laquelle elle pourrait prétendre, serait d’ordre documentaire comme les

écrits des auteurs anciens. La Tradition elle-même ne produit plus de textes inspirés par l’Esprit-Saint mais elle jouit de l’assistance de l’Esprit-Saint, en particulier dans la Liturgie, pour

actualiser les Ecritures au double sens d’une actualisation de connaissances et d’une actualisation d’efficacité : c’est-à-dire qu’elle fait comprendre les Ecritures dans le contexte

actuel et elle les rend opérantes dans le monde présent. La Tradition n’est pas comme l’Ecriture un ensemble de textes consignés par écrit une fois pour toute : elle est un courant de vie

qui s’adapte aux circonstances. Cela est vrai en particulier de la Liturgie qui a pris des formes diverses en Orient et en Occident et qui prend des formes diverses dans différents pays, par

exemple la liturgie ambroisienne qui s’est perpétuée à Milan ou la liturgie mozarabe en Espagne. La liturgie évolue aussi à travers les différentes époques car comme l’affirme le Concile, la

Tradition qui vient des Apôtres progresse dans l’Eglise sous l’assistance de l’Esprit-Saint, ce qui signifie qu’elle assimile des éléments nouveaux. Comme un organisme vivant, elle ne peut se

maintenir dans l’existence qu’en se renouvelant continuellement. Le problème alors est de se à maintenir fidèle à son dynamisme spécifique à travers tous les changements : une existence de

discernement s’impose à l’Eglise au cours de sa continuelle progression. Sous l’impulsion donnée par le Concile, la Liturgie s’est beaucoup renouvelée depuis 40 ans. L’authenticité de ce

renouvellement a été contestée et continue à l’être par des chrétiens qui sont restés attachés aux formes anciennes. Mais un des indices qui manifeste cette authenticité, est que ce

renouvellement a renforcé notablement les liens entre la Liturgie et l’Ecriture. Le Concile a déclaré explicitement que dans la célébration liturgique, la Sainte Ecriture a une

importance extrême ; c’est d’elle, dit-il qu’on prend les lectures à proclamer et les psaumes à chanter ; c’est de son esprit que sont imprégnés les prières, les oraisons, les

chants liturgiques ; c’est d’elle que prennent leurs sens les actions et les gestes liturgiques. Le Concile ajoute que pour promouvoir la réforme, le progrès, l’adaptation de la Sainte

Liturgie il est nécessaire de favoriser la connaissance suave et vivante de la Sainte Ecriture dont témoigne la vénérable Tradition des rites liturgique de l’Orient et de l’Occident. Le Concile

a précisé que les lectures bibliques des célébrations eucharistiques doivent être expliquées dans l’homélie. Il ainsi provoqué un changement notable dans la prédication. Dans le sermon

d’autrefois, les prédicateurs ne se préoccupaient guère de commenter les textes bibliques qui avaient été proclamés. Ils traitaient plutôt des termes de doctrine ou de morale et même des

questions sociales. La vie des fidèles n’était pas suffisamment nourrie de l’Ecriture. Elle l’est davantage maintenant et cela d’autant plus que le Concile a ordonné que dans les célébrations

liturgiques, la lecture de l’Ecriture Sainte soit plus abondante, plus variée, mieux choisie. En conséquence de cette prescription du Concile, vous le savez, les lectionnaires liturgiques ont

été considérablement enrichis : au lieu de devoir entendre chaque année les mêmes textes en ordre réduit, les fidèles ont accès à un choix beaucoup plus large. Chaque célébration

dominicale comprend maintenant 3 lectures au lieu de 2. Avant le Concile, il y avait seulement une épître et un Evangile. La réforme liturgique a ajouté une première lecture qui est le plus

souvent d’Ancien Testament et qui est en rapport avec l’Evangile, de sorte qu’Ancien Testament et Nouveau Testament s’éclairent mutuellement et manifestent leur profonde unité. D’autre part, au

lieu d’être les mêmes chaque année, les lectures bibliques dominicales varient d’une année à l’autre selon un rythme ternaire qui donne accès à un plus grand nombre de textes et permet en

particulier, de lire successivement les trois Evangiles synoptiques, le quatrième étant surtout proclamé pendant le temps pascal.

La Bible et la prière des Heures

La présence de la Bible dans les divers genres de manifestations liturgiques varie énormément. Le genre où elle est la plus insistante est

celui de la Prière des Heures, et dans ce genre c’est l’Ancien Testament qui est le plus utilisé. Le Nouveau Testament n’est présent que par quelques courtes lectures et par une série limitée

d’hymnes et de cantiques tandis que l’Ancien Testament y offre tout un livre de 150 psaumes auxquels s’ajoutent, tirés des livres prophétiques et des cantiques, une série d’hymnes, de

cantiques, d’oracles.  L’Eglise primitive a accueilli avec empressement le livre des Psaumes, pour être guidée par lui dans sa prière. Ce livre en effet est extrêmement riche.

Il comporte une grande variété de genres : il y a des psaumes de louanges, des hymnes qui louent le Seigneur, des supplications, des actions de grâces, des psaumes royaux,

des psaumes messianiques, des psaumes du règne de Dieu. Il y a aussi des psaumes didactiques, des psaumes d’enseignement, des psaumes de sagesse. Saint Ambroise voyait le psautier comme une

sorte de synthèse de tout l’Ancien Testament et comme une prophétie qui prédit le Nouveau Testament. Effectivement, on trouve évoqué dans le psautier les merveilles de la création et celles de

l’histoire du Salut, depuis la sortie d’Egypte, la traversée du désert, l’installation dans la Terre Promise, les péripéties de l’histoire d’Israël jusqu’à l’exil et même jusqu’au retour de

l’exil. Mais on trouve surtout dans le psautier d’admirables expressions de sentiments religieux, de très belles aspirations de l’union à Dieu et la conformité aimante à sa volonté. Il faut

toutefois souligner que le psautier n’a pas sur tous les points l’esprit de l’Evangile : on n’y trouve jamais une invitation à aimer les ennemis. On y trouve, au contraire, de terribles

imprécations. Le psaume 62, par exemple, qui exprime au début un intense besoin de Dieu en disant : "Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi,

après toi languit ma chair", ce psaume se termine par d’impitoyables imprécations : "ceux qui pourchassent mon âme qu’ils descendent au profond de la terre, qu’on les

livre au tranchant de l’épée, qu’ils deviennent la part des chacals". Le psaume 136, psaume des exilés, qui exprime un intense amour de Jérusalem, se termine par la plus cruelle expression

de haine contre Babylone : "heureux qui saisira et fracassera tes petits-enfants contre le roc". Le psaume 149 qui se présente au début comme une louange de

Dieu : "chantez au Seigneur un chant nouveau", ce psaume en réalité, est un chant guerrier qui célèbre une victoire et qui donne libre cours à l’esprit de

vengeance : "c’est en tenant en main l’épée a deux tranchants que les Israélites proclament les éloges de Dieu et ils veulent tirer vengeance des nations, infliger au

peuple un châtiment, charger de chaînes les rois, jeter les princes dans les fers". Les communautés chrétiennes ne peuvent pas prendre à leur compte ces imprécations. L’exégèse patristique

se tirait d’affaire en suggérant d’appliquer au démon, ce que les psaumes profèrent contre les ennemis. On s’instruirait pour cela d’un passage de la lettre aux Ephésiens qui déclare :

"ce n’est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter mais contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes". Dans cette perspective,

l’épée à deux tranchants n’est pas une arme en métal, une arme matérielle mais c’est le glaive spirituel, dit la lettre aux Ephésiens, le glaive spirituel c’est-à-dire la Parole de Dieu. Selon

la lettre aux Hébreux, cette parole est plus tranchante qu’une épée a deux tranchants. Cette explication patristique rend possible l’utilisation dans la liturgie chrétienne des psaumes qui

contiennent des imprécations remplies de haine. Toutefois, la liturgie d’après le Concile a adopté une solution plus radicale en certains cas : elle a omis dans les psaumes 62, 137 et

autres, les versets d’imprécations. Au lieu de se terminer par de terribles imprécations, qui contrastent avec son début, la lecture du psaume 62 se termine ainsi par une affirmation de belle

union à Dieu : "mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient" affirmation qui est en parfaite harmonie avec le début. Semblablement la lecture du psaume 136 se

termine sur des mots très positifs : "Jérusalem, ô sommet de ma joie !" Par contre les expressions vindicatives du psaume 149 ont été maintenues. Un cas analogue

concerne les expressions guerrières des psaumes royaux et messianiques. Dans le psaume 109 où le roi Messie est invité à s’asseoir à la droite de Dieu, le verset 6 dit que le roi entasse les

cadavres et brisent les têtes au loin sur la terre. Ce verset est omis dans la lecture liturgique. Le psaume 44 est utilisé dans la lettre aux Hébreux en l’appliquant exclusivement au Christ

lorsque le psaume dit : "tu as aimé la justice, tu as détesté l’iniquité". Dans le contexte du psaume, cette détestation de l’iniquité, c’est manifestée en courant au

combat avec l’épée et en frappant en plein cœur les ennemis. L’auteur de la lettre aux Hébreux s’est bien gardé de citer ce contexte : il sait top bien que Jésus a refusé qu’on le défende

avec l’épée ; il sait trop bien que le combat de Jésus contre le mal a été complètement différent et a consisté à souffrir et à mourir pour les pécheurs. Dans la prière des heures, le

psaume est toutefois lu intégralement : il était trop difficile de l’expurger de ses expressions militaires qui participent à la liturgie ne peut donc pas l’appliquer au Christ mais

seulement aux guerres d’Israël en se disant que le combat du Christ a été d’un tout autre genre. Un autre secteur où les expressions des psaumes suscitent des difficultés dans

la liturgie chrétienne, c’est celui où les psaumes parlent de la mort comme d’une rupture complète et définitive avec Dieu. Le psalmiste dit à Dieu : "des morts tu ne

te souviens plus, ils sont exclus et loin de ta main." Un autre psaume dit : "personne dans la mort n’invoque ton nom ; au séjour des morts qui te rends

grâce ?" Et un autre encore : "ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur". Après la Résurrection du Christ, on ne peut plus en rester là. Ce qui rend

possible la lecture liturgique de ces textes, c’est qu’ils s’expriment souvent de façon interrogative. La réponse suggérée par le psalmiste est négative mais une question laisse toujours la

possibilité d’une réponse différente. Quand le psalmiste demande à Dieu : "fais-tu des miracles pour les morts ; leur ombre se dresse-t-elle pour

t’acclamer ?" il suggère une réponse négative : Dieu ne fait pas de miracle pour les morts. Mais après la résurrection du Christ, la réponse est positive : Dieu a fait un

grand miracle et ce miracle annonce aussi notre résurrection. La résurrection de Jésus, c’est la résurrection du Premier-né d’entre les morts : tous revivront dans le Christ La triste

perspective de l’Ancien Testament est donc dépassée. Mais une autre perspective reste au contraire, toujours ouverte : je veux parler ici de l’universalisme qui s’exprime en plusieurs

psaumes. Le petit peuple d’Israël n’hésitait pas dans sa prière, à s’adresser à toutes les nations pour les inviter à louer avec lui le Seigneur Dieu : "louez le Seigneur

tous les peuples ; fêtez-le tous les pays". "Acclamez le Seigneur, Terre entière, servez-le dans l’allégresse." "Que les peuples Dieu te rendent

grâce qu’ils te rendent grâce tous ensemble !" Dans le psaume 116, le motif de louange est que son amour envers nous s’est montré le plus fort : éternelle est la fidélité du

Seigneur. Ce motif n’est pas compris de la même façon dans la prière juive et dans la liturgie chrétienne. Dans la prière juive, toutes les nations sont invitées à louer le Dieu d’Israël parce

qu’il s’est montré généreux et fidèle envers son petit peuple. On trouve la même idée dans le psaume 125, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, alors on disait parmi les nations :

"quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !" Dans la liturgie chrétienne, toutes les nations sont invitées à louer le Dieu d’Israël parce qu’elles ont été admises

elles-mêmes à avoir part aux privilèges du peuple d’Israël. Comme le dit la lettre aux Ephésiens en s’adressant aux païens devenus chrétiens : "vous n’êtes plus des

étrangers ni des hôtes de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous faites partie de la maison de Dieu. Les nations sont admises au même héritage en tant que membre du même corps

bénéficiaire de la même promesse dans le Christ Jésus". Le mystère pascal du Christ donnait un universalisme de l’Ancien Testament, une consistance nouvelle. La liturgie lit l’Ecriture à

la lumière de ce mystère pascal.

L’Eglise primitive a accueilli avec empressement le livre des Psaumes, pour être guidée par lui dans sa prière. Ce livre en effet est extrêmement riche.

Il comporte une grande variété de genres : il y a des psaumes de louanges, des hymnes qui louent le Seigneur, des supplications, des actions de grâces, des psaumes royaux,

des psaumes messianiques, des psaumes du règne de Dieu. Il y a aussi des psaumes didactiques, des psaumes d’enseignement, des psaumes de sagesse. Saint Ambroise voyait le psautier comme une

sorte de synthèse de tout l’Ancien Testament et comme une prophétie qui prédit le Nouveau Testament. Effectivement, on trouve évoqué dans le psautier les merveilles de la création et celles de

l’histoire du Salut, depuis la sortie d’Egypte, la traversée du désert, l’installation dans la Terre Promise, les péripéties de l’histoire d’Israël jusqu’à l’exil et même jusqu’au retour de

l’exil. Mais on trouve surtout dans le psautier d’admirables expressions de sentiments religieux, de très belles aspirations de l’union à Dieu et la conformité aimante à sa volonté. Il faut

toutefois souligner que le psautier n’a pas sur tous les points l’esprit de l’Evangile : on n’y trouve jamais une invitation à aimer les ennemis. On y trouve, au contraire, de terribles

imprécations. Le psaume 62, par exemple, qui exprime au début un intense besoin de Dieu en disant : "Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi,

après toi languit ma chair", ce psaume se termine par d’impitoyables imprécations : "ceux qui pourchassent mon âme qu’ils descendent au profond de la terre, qu’on les

livre au tranchant de l’épée, qu’ils deviennent la part des chacals". Le psaume 136, psaume des exilés, qui exprime un intense amour de Jérusalem, se termine par la plus cruelle expression

de haine contre Babylone : "heureux qui saisira et fracassera tes petits-enfants contre le roc". Le psaume 149 qui se présente au début comme une louange de

Dieu : "chantez au Seigneur un chant nouveau", ce psaume en réalité, est un chant guerrier qui célèbre une victoire et qui donne libre cours à l’esprit de

vengeance : "c’est en tenant en main l’épée a deux tranchants que les Israélites proclament les éloges de Dieu et ils veulent tirer vengeance des nations, infliger au

peuple un châtiment, charger de chaînes les rois, jeter les princes dans les fers". Les communautés chrétiennes ne peuvent pas prendre à leur compte ces imprécations. L’exégèse patristique

se tirait d’affaire en suggérant d’appliquer au démon, ce que les psaumes profèrent contre les ennemis. On s’instruirait pour cela d’un passage de la lettre aux Ephésiens qui déclare :

"ce n’est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter mais contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes". Dans cette perspective,

l’épée à deux tranchants n’est pas une arme en métal, une arme matérielle mais c’est le glaive spirituel, dit la lettre aux Ephésiens, le glaive spirituel c’est-à-dire la Parole de Dieu. Selon

la lettre aux Hébreux, cette parole est plus tranchante qu’une épée a deux tranchants. Cette explication patristique rend possible l’utilisation dans la liturgie chrétienne des psaumes qui

contiennent des imprécations remplies de haine. Toutefois, la liturgie d’après le Concile a adopté une solution plus radicale en certains cas : elle a omis dans les psaumes 62, 137 et

autres, les versets d’imprécations. Au lieu de se terminer par de terribles imprécations, qui contrastent avec son début, la lecture du psaume 62 se termine ainsi par une affirmation de belle

union à Dieu : "mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient" affirmation qui est en parfaite harmonie avec le début. Semblablement la lecture du psaume 136 se

termine sur des mots très positifs : "Jérusalem, ô sommet de ma joie !" Par contre les expressions vindicatives du psaume 149 ont été maintenues. Un cas analogue

concerne les expressions guerrières des psaumes royaux et messianiques. Dans le psaume 109 où le roi Messie est invité à s’asseoir à la droite de Dieu, le verset 6 dit que le roi entasse les

cadavres et brisent les têtes au loin sur la terre. Ce verset est omis dans la lecture liturgique. Le psaume 44 est utilisé dans la lettre aux Hébreux en l’appliquant exclusivement au Christ

lorsque le psaume dit : "tu as aimé la justice, tu as détesté l’iniquité". Dans le contexte du psaume, cette détestation de l’iniquité, c’est manifestée en courant au

combat avec l’épée et en frappant en plein cœur les ennemis. L’auteur de la lettre aux Hébreux s’est bien gardé de citer ce contexte : il sait top bien que Jésus a refusé qu’on le défende

avec l’épée ; il sait trop bien que le combat de Jésus contre le mal a été complètement différent et a consisté à souffrir et à mourir pour les pécheurs. Dans la prière des heures, le

psaume est toutefois lu intégralement : il était trop difficile de l’expurger de ses expressions militaires qui participent à la liturgie ne peut donc pas l’appliquer au Christ mais

seulement aux guerres d’Israël en se disant que le combat du Christ a été d’un tout autre genre. Un autre secteur où les expressions des psaumes suscitent des difficultés dans

la liturgie chrétienne, c’est celui où les psaumes parlent de la mort comme d’une rupture complète et définitive avec Dieu. Le psalmiste dit à Dieu : "des morts tu ne

te souviens plus, ils sont exclus et loin de ta main." Un autre psaume dit : "personne dans la mort n’invoque ton nom ; au séjour des morts qui te rends

grâce ?" Et un autre encore : "ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur". Après la Résurrection du Christ, on ne peut plus en rester là. Ce qui rend

possible la lecture liturgique de ces textes, c’est qu’ils s’expriment souvent de façon interrogative. La réponse suggérée par le psalmiste est négative mais une question laisse toujours la

possibilité d’une réponse différente. Quand le psalmiste demande à Dieu : "fais-tu des miracles pour les morts ; leur ombre se dresse-t-elle pour

t’acclamer ?" il suggère une réponse négative : Dieu ne fait pas de miracle pour les morts. Mais après la résurrection du Christ, la réponse est positive : Dieu a fait un

grand miracle et ce miracle annonce aussi notre résurrection. La résurrection de Jésus, c’est la résurrection du Premier-né d’entre les morts : tous revivront dans le Christ La triste

perspective de l’Ancien Testament est donc dépassée. Mais une autre perspective reste au contraire, toujours ouverte : je veux parler ici de l’universalisme qui s’exprime en plusieurs

psaumes. Le petit peuple d’Israël n’hésitait pas dans sa prière, à s’adresser à toutes les nations pour les inviter à louer avec lui le Seigneur Dieu : "louez le Seigneur

tous les peuples ; fêtez-le tous les pays". "Acclamez le Seigneur, Terre entière, servez-le dans l’allégresse." "Que les peuples Dieu te rendent

grâce qu’ils te rendent grâce tous ensemble !" Dans le psaume 116, le motif de louange est que son amour envers nous s’est montré le plus fort : éternelle est la fidélité du

Seigneur. Ce motif n’est pas compris de la même façon dans la prière juive et dans la liturgie chrétienne. Dans la prière juive, toutes les nations sont invitées à louer le Dieu d’Israël parce

qu’il s’est montré généreux et fidèle envers son petit peuple. On trouve la même idée dans le psaume 125, quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, alors on disait parmi les nations :

"quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !" Dans la liturgie chrétienne, toutes les nations sont invitées à louer le Dieu d’Israël parce qu’elles ont été admises

elles-mêmes à avoir part aux privilèges du peuple d’Israël. Comme le dit la lettre aux Ephésiens en s’adressant aux païens devenus chrétiens : "vous n’êtes plus des

étrangers ni des hôtes de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous faites partie de la maison de Dieu. Les nations sont admises au même héritage en tant que membre du même corps

bénéficiaire de la même promesse dans le Christ Jésus". Le mystère pascal du Christ donnait un universalisme de l’Ancien Testament, une consistance nouvelle. La liturgie lit l’Ecriture à

la lumière de ce mystère pascal.

Les sacrements

Les célébrations liturgiques les plus importantes sont celles des Sacrements Les

textes de la Bible y exercent une fonction essentielle. C’est évident pour le baptême car celui-ci s’administre en reprenant mot pour mot la phrase de l’évangile de saint

Matthieu où Jésus ressuscité prescrit à ses Apôtres de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Les autres rites du baptême ont tous des rapports plus ou moins étroits avec les

textes de l’Ecriture en particulier le rite de l’effeta qui reprend un mot araméen prononcé par Jésus pour la guérison d’un sourd-muet, mot qui

signifie, vous le savez, "ouvre-toi". Et le prêtre refait alors le geste décrit dans l’évangile. Le rite utilisé pour le sacrement de confirmation est

celui dont parlent les Actes des Apôtres à propos de la conversion des Samaritains : ceux-ci en un premier temps avaient seulement été baptisés. Les apôtres Pierre et Jean venus de

Jérusalem prièrent pour eux afin que l’Esprit-Saint leur soit donné puis ils se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l’Esprit-Saint. Le même rite est pratiqué par saint Paul à

Ephèse selon un autre passage du livre des Actes. Pour la célébration du sacrement de la réconciliation, les liens avec le Nouveau Testament ont été beaucoup renforcés par

la réforme liturgique. Le confesseur doit commencer la célébration par une citation biblique qui parle de la miséricorde du Seigneur. Ensuite la nouvelle formule de l’absolution fait allusion à

plusieurs passages du Nouveau Testament dont elle emploie certains termes. Elle parle de la miséricorde de Dieu notre Père comme dans la deuxième lettre aux Corinthiens ou la lettre aux

Ephésiens, ensuite elle reprend une affirmation de la deuxième aux Corinthiens pour dire que Dieu a réconcilié le monde avec lui par le Christ et elle fait allusion en parlant de l’envoi de

l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés aux paroles de Jésus rapportées par le quatrième évangile : " recevez l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous

remettrez les péchés, ils leur seront remis ." Cette nouvelle formulation est donc d’une grande richesse scripturaire. C’est évidemment pour l’Eucharistie que les

rapports entre la Liturgie et la Bible sont le plus étroit et les plus complexes. Commençons par remarquer qu’ici se vérifie ce que j’ai dit au début de cette conférence : la Liturgie a

précédé la Bible ; elle lui a fournit son texte.

Les célébrations liturgiques les plus importantes sont celles des Sacrements Les

textes de la Bible y exercent une fonction essentielle. C’est évident pour le baptême car celui-ci s’administre en reprenant mot pour mot la phrase de l’évangile de saint

Matthieu où Jésus ressuscité prescrit à ses Apôtres de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Les autres rites du baptême ont tous des rapports plus ou moins étroits avec les

textes de l’Ecriture en particulier le rite de l’effeta qui reprend un mot araméen prononcé par Jésus pour la guérison d’un sourd-muet, mot qui

signifie, vous le savez, "ouvre-toi". Et le prêtre refait alors le geste décrit dans l’évangile. Le rite utilisé pour le sacrement de confirmation est

celui dont parlent les Actes des Apôtres à propos de la conversion des Samaritains : ceux-ci en un premier temps avaient seulement été baptisés. Les apôtres Pierre et Jean venus de

Jérusalem prièrent pour eux afin que l’Esprit-Saint leur soit donné puis ils se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l’Esprit-Saint. Le même rite est pratiqué par saint Paul à

Ephèse selon un autre passage du livre des Actes. Pour la célébration du sacrement de la réconciliation, les liens avec le Nouveau Testament ont été beaucoup renforcés par

la réforme liturgique. Le confesseur doit commencer la célébration par une citation biblique qui parle de la miséricorde du Seigneur. Ensuite la nouvelle formule de l’absolution fait allusion à

plusieurs passages du Nouveau Testament dont elle emploie certains termes. Elle parle de la miséricorde de Dieu notre Père comme dans la deuxième lettre aux Corinthiens ou la lettre aux

Ephésiens, ensuite elle reprend une affirmation de la deuxième aux Corinthiens pour dire que Dieu a réconcilié le monde avec lui par le Christ et elle fait allusion en parlant de l’envoi de

l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés aux paroles de Jésus rapportées par le quatrième évangile : " recevez l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous

remettrez les péchés, ils leur seront remis ." Cette nouvelle formulation est donc d’une grande richesse scripturaire. C’est évidemment pour l’Eucharistie que les

rapports entre la Liturgie et la Bible sont le plus étroit et les plus complexes. Commençons par remarquer qu’ici se vérifie ce que j’ai dit au début de cette conférence : la Liturgie a

précédé la Bible ; elle lui a fournit son texte.

L’Eucharistie a été célébrée bien avant la publication des Evangiles. Et dans ceux-ci, le récit de l’institution de l’eucharistie, est visiblement un texte qui vient de la liturgie. Ce n’est pas en effet une libre narration des événements mais un récit schématique conçu pour une célébration.

Nous n’y trouvons aucun détail sur le déroulement du repas mais seulement deux textes très brefs, construits de façon parallèle. Jésus prend

le pain puis la coupe ; chaque fois, il prononce une prière d’action de grâces ; il rompt le pain et le donne en disant ceci est mon corps et il donne la coupe en disant ceci est mon

sang.  Le texte de Paul et de Luc précise que c’est après le repas que Jésus a pris la coupe. Ce texte ne dit rien sur ce qui s’est passé dans l’intervalle. Le texte de Matthieu et

de Marc ne signale même pas cet intervalle. Pourquoi ? Parce qu’on n’en tenait pas compte dans la célébration. Tout cela confirme que les évangélistes ont reçu ces textes de la Liturgie.

Il s’agit d’une célébration liturgique extrêmement originale parce que, à la dernière Cène, Jésus a réalisé une œuvre qui n’a pas de précédent, une œuvre qui diffère énormément du culte

sacrificiel de l’Ancien Testament. Jésus a transformé en sacrifice d’Alliance, un événement qui, selon les conceptions de l’Ancien Testament, n’avait absolument rien de sacrificiel et surtout

rien d’un sacrifice d’Alliance. Nous sommes habitués à considérer comme un sacrifice l’événement du Calvaire et nous avons raison. L’événement du Calvaire est rendu présent dans l’institution

de l’Eucharistie. Mais du point de vue du culte de l’Ancien testament, le caractère sacrificiel de la mort de Jésus n’était aucunement perceptible. Cette mort se présentait plutôt comme le

contraire d’un sacrifice rituel parce que c’était l’exécution d’un condamné à mort. Peine légale, une exécution de condamné à mort est tout le contraire d’un sacrifice. Selon la conception de

l’Ancien Testament, un sacrifice est un acte rituel qui rend sacré et qui unit à Dieu. La victime est offerte dans un lieu saint, au cours de cérémonies solennelles, qui la sanctifie, la

glorifie et la font monter vers Dieu. Le feu de l’autel la transforme en fumée d’agréable odeur qui s’élève vers le ciel, est respirée par Dieu, les textes de l’Ancien Testament le disent. Une

peine légale, tout au contraire est un acte juridique et non rituel, infamant et non glorifiant, qui ne sanctifie nullement mais rejette de la sphère de la sainteté divine. Elle n’est pas

infligée dans un lieu saint, ni même dans la ville sainte, mais en dehors. Loin d’être une consécration, c’est une exécration au sens étymologique du mot : une situation d’abandon de la

part de Dieu. Jésus cria d’une voix forte : "mon Dieu, mon Dieu, en vue de quoi m’as-tu abandonné ?" Vu de l’extérieur, l’événement du Calvaire

n’a donc rien eu de liturgique ni de sacerdotal. Il a plutôt établi une énorme distance entre la mort de Jésus et la liturgie ancienne. Mais Jésus, à la dernière Cène, lui a donné à l’avance,

une valeur sacrificielle. Il en a fait un sacrifice d’un genre complètement nouveau et a fondé ainsi, une liturgie complètement nouvelle. A propos de l’institution de l’eucharistie, on peut

toutefois faire une constatation analogue à celle que l’on vient de faire à propos du Calvaire : le contexte n’avait rien de sacrificiel. On n’était pas dans un lieu saint. La victime

n’était pas offerte sur l’autel du temple : on était simplement à table ; le contexte était celui des relations humaines. Ce qui a tout changé ce sont les Paroles prononcées par Jésus

sur le pain et plus encore sur le vin. Ces paroles ont opéré une transformation humaine, plusieurs transformations. La plus manifeste c’est celle qui transforme le pain en corps de Jésus et le

vin en son sang : on l’appelle la transsubstantiation. Mais il y a eu, en même temps, une transformation sacrificielle car Jésus a fait de son sang, un sang d’Alliance, un

sang de sacrifice d’Alliance. Sur la première transformation, il y a lieu de se demander quelle efficacité il faut attribuer aux paroles de Jésus : "ceci est mon

corps, ceci est mon sang". Pour répondre à cette question, nous ne pouvons pas nous contenter d’une réflexion humaine : nous devons chercher la lumière dans l’Ecriture Sainte. La

réflexion simplement humaine porte certains chrétiens à une interprétation faible. Ils estiment que Jésus a présenté le pain comme une représentation symbolique de son corps et le vin comme une

représentation symbolique de son sang. Le pain a continué à être du pain et le vin à être du vin mais les paroles de Jésus leur ont donné une signification nouvelle, un peu comme dans le cadre

d’un cadeau offert à une personne. Si j’offre à un ami un livre comme cadeau d’anniversaire, le livre ne change pas de nature, c’est toujours un livre mais il acquiert en plus le sens d’une

démonstration d’amitié. La réflexion humaine irait dans ce sens pour l’interprétation des paroles de Jésus mais ici la réflexion humaine ne suffit pas, il faut chercher à voir quelle force

l’Ecriture Sainte donne aux paroles de Jésus. La Liturgie doit être éclairée par la Bible. Or dans l’évangile de Marc, la première chose qui est dite sur le ministère de Jésus lorsqu’il se mit

à enseigner, c’est qu’on était vivement frappé de son enseignement car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Et il ne s’agissait pas seulement d’assurance dans

la manière d’enseigner mais aussi d’efficacité de sa parole car Jésus commande alors à un esprit impur et il en libère l’homme qui en était possédé. L’Evangile conclut : "tous furent effrayés de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres qu’est-ce-que cela ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ; il commande même aux esprits

impurs et lui obéissent." Les Evangiles continuent ensuite à souligner que les paroles de Jésus sont efficaces. Lorsque Jésus répond au fonctionnaire royal, venu le supplier de guérir son

fils moribond, "va ton fils vit". Cette parole de Jésus, dite à grande distance, se réalise aussitôt. Jésus commande même aux éléments de la nature et sa Parole est

efficace. En pleine tempête sur le lac de Génésareth, Jésus se lève dans la barque, il réprimande le vent et dit à la mer : "silence, calme-toi". De nouveau sa parole

se réalise à l’instant même. Le vent tomba et se fit un grand calme.

Le texte de Paul et de Luc précise que c’est après le repas que Jésus a pris la coupe. Ce texte ne dit rien sur ce qui s’est passé dans l’intervalle. Le texte de Matthieu et

de Marc ne signale même pas cet intervalle. Pourquoi ? Parce qu’on n’en tenait pas compte dans la célébration. Tout cela confirme que les évangélistes ont reçu ces textes de la Liturgie.

Il s’agit d’une célébration liturgique extrêmement originale parce que, à la dernière Cène, Jésus a réalisé une œuvre qui n’a pas de précédent, une œuvre qui diffère énormément du culte

sacrificiel de l’Ancien Testament. Jésus a transformé en sacrifice d’Alliance, un événement qui, selon les conceptions de l’Ancien Testament, n’avait absolument rien de sacrificiel et surtout

rien d’un sacrifice d’Alliance. Nous sommes habitués à considérer comme un sacrifice l’événement du Calvaire et nous avons raison. L’événement du Calvaire est rendu présent dans l’institution

de l’Eucharistie. Mais du point de vue du culte de l’Ancien testament, le caractère sacrificiel de la mort de Jésus n’était aucunement perceptible. Cette mort se présentait plutôt comme le

contraire d’un sacrifice rituel parce que c’était l’exécution d’un condamné à mort. Peine légale, une exécution de condamné à mort est tout le contraire d’un sacrifice. Selon la conception de

l’Ancien Testament, un sacrifice est un acte rituel qui rend sacré et qui unit à Dieu. La victime est offerte dans un lieu saint, au cours de cérémonies solennelles, qui la sanctifie, la

glorifie et la font monter vers Dieu. Le feu de l’autel la transforme en fumée d’agréable odeur qui s’élève vers le ciel, est respirée par Dieu, les textes de l’Ancien Testament le disent. Une

peine légale, tout au contraire est un acte juridique et non rituel, infamant et non glorifiant, qui ne sanctifie nullement mais rejette de la sphère de la sainteté divine. Elle n’est pas

infligée dans un lieu saint, ni même dans la ville sainte, mais en dehors. Loin d’être une consécration, c’est une exécration au sens étymologique du mot : une situation d’abandon de la

part de Dieu. Jésus cria d’une voix forte : "mon Dieu, mon Dieu, en vue de quoi m’as-tu abandonné ?" Vu de l’extérieur, l’événement du Calvaire

n’a donc rien eu de liturgique ni de sacerdotal. Il a plutôt établi une énorme distance entre la mort de Jésus et la liturgie ancienne. Mais Jésus, à la dernière Cène, lui a donné à l’avance,

une valeur sacrificielle. Il en a fait un sacrifice d’un genre complètement nouveau et a fondé ainsi, une liturgie complètement nouvelle. A propos de l’institution de l’eucharistie, on peut

toutefois faire une constatation analogue à celle que l’on vient de faire à propos du Calvaire : le contexte n’avait rien de sacrificiel. On n’était pas dans un lieu saint. La victime

n’était pas offerte sur l’autel du temple : on était simplement à table ; le contexte était celui des relations humaines. Ce qui a tout changé ce sont les Paroles prononcées par Jésus

sur le pain et plus encore sur le vin. Ces paroles ont opéré une transformation humaine, plusieurs transformations. La plus manifeste c’est celle qui transforme le pain en corps de Jésus et le

vin en son sang : on l’appelle la transsubstantiation. Mais il y a eu, en même temps, une transformation sacrificielle car Jésus a fait de son sang, un sang d’Alliance, un

sang de sacrifice d’Alliance. Sur la première transformation, il y a lieu de se demander quelle efficacité il faut attribuer aux paroles de Jésus : "ceci est mon

corps, ceci est mon sang". Pour répondre à cette question, nous ne pouvons pas nous contenter d’une réflexion humaine : nous devons chercher la lumière dans l’Ecriture Sainte. La

réflexion simplement humaine porte certains chrétiens à une interprétation faible. Ils estiment que Jésus a présenté le pain comme une représentation symbolique de son corps et le vin comme une

représentation symbolique de son sang. Le pain a continué à être du pain et le vin à être du vin mais les paroles de Jésus leur ont donné une signification nouvelle, un peu comme dans le cadre

d’un cadeau offert à une personne. Si j’offre à un ami un livre comme cadeau d’anniversaire, le livre ne change pas de nature, c’est toujours un livre mais il acquiert en plus le sens d’une

démonstration d’amitié. La réflexion humaine irait dans ce sens pour l’interprétation des paroles de Jésus mais ici la réflexion humaine ne suffit pas, il faut chercher à voir quelle force

l’Ecriture Sainte donne aux paroles de Jésus. La Liturgie doit être éclairée par la Bible. Or dans l’évangile de Marc, la première chose qui est dite sur le ministère de Jésus lorsqu’il se mit

à enseigner, c’est qu’on était vivement frappé de son enseignement car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Et il ne s’agissait pas seulement d’assurance dans

la manière d’enseigner mais aussi d’efficacité de sa parole car Jésus commande alors à un esprit impur et il en libère l’homme qui en était possédé. L’Evangile conclut : "tous furent effrayés de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres qu’est-ce-que cela ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ; il commande même aux esprits

impurs et lui obéissent." Les Evangiles continuent ensuite à souligner que les paroles de Jésus sont efficaces. Lorsque Jésus répond au fonctionnaire royal, venu le supplier de guérir son

fils moribond, "va ton fils vit". Cette parole de Jésus, dite à grande distance, se réalise aussitôt. Jésus commande même aux éléments de la nature et sa Parole est

efficace. En pleine tempête sur le lac de Génésareth, Jésus se lève dans la barque, il réprimande le vent et dit à la mer : "silence, calme-toi". De nouveau sa parole

se réalise à l’instant même. Le vent tomba et se fit un grand calme.

Les Evangiles nous enseignent donc que les paroles de Jésus sont douées d’une force divine : elles réalisent ce qu’elles expriment. Lorsque Jésus dit sur le pain "ceci est mon corps", le pain devient réellement son corps et lorsqu’il dit sur la coupe "ceci est mon sang", le vin devient réellement son sang.

Cette interprétation trouve un appui très ferme dans la première lettre aux Corinthiens. Déjà dans le chapitre 10 où l’apôtre Paul discute la

question des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles. Il affirme alors l’incompatibilité complète entre l’eucharistie et la participation aux rites chrétiens parce que l’eucharistie

est corps du Christ et sang du Christ. Saint Paul ordonne aux chrétiens : "Fuyez l’idolâtrie : la coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas communion au

sang du Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il pas communion au corps du Christ ? Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas

participer à la table du Seigneur et à la table des démons". Ensuite dans le chapitre suivant, après avoir rappelé l’institution de l’eucharistie, l’Apôtre manifeste clairement sa foi en

l’efficacité des paroles de Jésus. Il conclut en disant ; "ainsi donc quiconque mange le pain ou bois à la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et

le sang du Seigneur". Ce sont là des paroles très fortes qui donnent toute sa valeur à la liturgie eucharistique où le pain est transformé en corps du Christ et le vin en son sang.

A cette transformation sacramentelle s’ajoute la transformation sacrificielle qui n’est pas moins étonnante, ni moins importante. On peut même la dire plus importante parce que

c’est elle qui donne toute sa valeur au sacrement. Il est donc juste que dans les prières eucharistiques, la liturgie exprime explicitement cet aspect sacrificiel qui n’est pas manifeste

dans le contexte du repas de la dernière Cène et moins encore dans la mort de Jésus sur le Calvaire. Le mot sacrifice n’apparaît aucunement dans ces deux écrits. A la dernière Cène, l’aspect

sacrificiel de la mort de Jésus est exprimé dans les paroles qu’il dit sur la coupe de vin. Ces paroles ne sont pas identiques dans les deux récits. Selon les évangiles de Matthieu et de Marc,

Jésus dit : "ceci est mon sang de l’Alliance qui est versé pour une multitude". Dans Matthieu, Jésus ajoute : "en rémission des péchés".

Selon la première aux Corinthiens et l’évangile de Luc, Jésus dit : "cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang". Et dans Luc, il ajoute : "elle est versée pour vous". Les deux rédactions ont en commun les mots, sang et alliance. Ceci nous révèle que Jésus, à la dernière Cène, a effectué une transformation

sacrificielle. Il a fait de son sang, un sang de sacrifice d’Alliance. Le rapport avec le sacrifice d’Alliance du Sinaï est évident : Moïse a pris alors le sang des animaux immolés, en a

aspergé le peuple en disant : "voici le sang de l’Alliance que le Seigneur a conclu avec vous, sur la base de toutes ses paroles". Le rapport n’est pas de simple

ressemblance, il est en même temps de radicale différence. L’Alliance formée par Jésus est d’un genre profondément nouveau car le sang de l’Alliance n’y est pas le sang

d’animaux immolés, c’est le sang humain d’une personne qui s’offre elle-même pour le salut de ses frères et sœurs en humanité.  Le rapport de la liturgie chrétienne avec le culte de l’ancienne Alliance est un rapport d’accomplissement qui comporte nécessairement trois dimensions : une dimension de

continuité avec l’intention fondamentale du culte ancien qui était d’établir un rapport avec Dieu, une dimension de rupture avec les aspects insuffisants et inefficaces du culte ancien des

immolations d’animaux et une dimension de réalisation parfaite. La rédaction de Paul et de Luc expriment explicitement l’aspect de nouveauté de l’Alliance fondée à la dernière Cène. Elle parle

en effet de nouvelle Alliance : "cette coupe est la nouvelle Alliance dans mon sang". Ce qui ajoute un rapport avec l’oracle de Jérémie où Dieu annonçait qu’il

fonderait une nouvelle Alliance différente de celle du Sinaï. Du même coup, cette rédaction révèle que l’initiative prise par Jésus n’était pas une nouveauté privée de racines et apparut sans

préparation ; elle correspondait au contraire au dessein de Dieu annoncé par le prophète. Jésus a donc effectué à la dernière Cène, une transformation sacrificielle en faisant de son sang

un sang d’Alliance. Cette transformation rendue présente dans la liturgie eucharistique a été extrêmement différente de celle qui était effectuée dans le culte de l’ancienne

Alliance car elle a consisté à faire d’un élément de rupture, un moyen pour fonder une parfaite alliance. Il y a là quelque chose de stupéfiant dont on ne prend pas assez conscience, me

semble-t-il, en participant à la liturgie eucharistique. Les récits de la dernière Cène mettent tous l’institution de l’eucharistie en rapport avec la Passion de Jésus et en premier lieu

avec la trahison de Judas. C’est dans la nuit où il était livré que Jésus institua le sacrement de son corps et de son sang. Jésus était pleinement conscient de cette circonstance. A ses

Apôtres, il déclara :"en vérité, je vous le dis, l’un de vous me trahira". L’enchaînement des événements qui le porteront à la condamnation et à une mort infâme,

c’est déjà mis en mouvement. Jésus sait que son ministère de complet dévouement à Dieu et aux hommes va être brutalement interrompu par une trahison, la faute la plus odieuse et la plus

contraire à un dynamisme d’Alliance. Jésus prévoit qu’il sera renié par Pierre, abandonné par les autres apôtres, arrêté comme un criminel, accusé par des faux témoins, condamné injustement,

maltraité et exécuté. Quelle est alors sa réaction ? Il surmonte sa profonde tristesse et au lieu de renoncer à son attitude généreuse, il la pousse à l’extrême : "ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin, jusqu’à verser son sang pour eux". Jésus anticipe sa propre mort, il la rend présente à

l’avance dans le pain rompu qui devient son corps martyrisé, dans le vin versé qui devient son sang et il transforme sa propre mort en sacrifice d’Alliance pour le bien de tous. Il n’est pas

possible d’imaginer une générosité plus grande que celle-là, ni une transformation plus radicale de l’événement lui-même. Transformation d’un événement de rupture de toutes les relations au

moyen d’établir de parfaites relations. Transformation d’une mort de condamné en dynamisme de communion. Pour l’Ancien Testament, la mort était un événement de rupture complète de toutes les

relations avec les hommes et avec Dieu. Nous, nous ne pouvons plus l’apercevoir de cette façon totalement en négative. Pourquoi ? Parce que Jésus à la dernière Cène a changé radicalement

le sens de sa mort et aussi de la nôtre. La mort brise les liens entre les personnes : on ne peut plus communiquer avec un mort, on ne peut plus lui parler, on ne peut plus échanger de

services. Mais à cause de la dernière Cène, nous savons, nous chrétiens que les liens les plus importantes ne sont pas détruits par la mort. L’union spirituelle se maintient dans le corps du

Christ. Dans l’Ancien Testament au contraire, la séparation apparaissait totale et il s’agissait en même temps de la rupture des relations avec Dieu, comme nous l’avons constaté dans les

psaumes. Entre le Dieu vivant et l’homme mort aucune relation ne semblait possible : la corruption de la mort empêchait tout contact avec la sainteté divine. L’aspect de rupture avec les

hommes vivants et avec Dieu devenait encore plus tragique dans le cas de la mort d’un condamné, rejeté par la société et maudit par Dieu. Telle était la situation de rupture complète que Jésus

a dû affronter le soir du Jeudi Saint. Saint Paul n’hésite pas à dire que le Christ est devenu pour nous "malédiction" car il est écrit : "quiconque

pend au gibet est maudit". Jésus affronte cette horrible situation ; il la rend présente à l’avance et il en fait l’occasion d’un amour extrême qui inverse complètement le sens de

l’événement et le transforme en source inépuisable de communion dans l’amour. L’institution de l’eucharistie est une stupéfiante victoire de l’amour sur toutes les forces du mal et de la mort

et pour nous en rendre compte, nous avons besoin de l’Ecriture, nous avons besoin des Evangiles. En instituant l’eucharistie, Jésus a fait de sa mort, une mort victorieuse qui triomphe de la

mort et produit la résurrection. Dans l’eucharistie, ce n’est pas un cadavre que Jésus nous donne à manger, c’est le pain vivant comme il le dit dans le quatrième évangile, le

pain vivant et vivifiant produit par sa victoire sur la mort, par la mort.Lorsqu’on participe à la liturgie eucharistique et qu’on reçoit la communion, on reçoit le

dynamisme d’amour vainqueur mis en action par Jésus à la dernière Cène et ce dynamisme devrait rendre facile la victoire sur tous les obstacles à l’amour : offenses subies, injustices,

difficultés de toutes sortes. Grâce à l’eucharistie, tous les obstacles à l’amour doivent devenir autant d’occasions de faire triompher l’amour.

Le rapport de la liturgie chrétienne avec le culte de l’ancienne Alliance est un rapport d’accomplissement qui comporte nécessairement trois dimensions : une dimension de

continuité avec l’intention fondamentale du culte ancien qui était d’établir un rapport avec Dieu, une dimension de rupture avec les aspects insuffisants et inefficaces du culte ancien des

immolations d’animaux et une dimension de réalisation parfaite. La rédaction de Paul et de Luc expriment explicitement l’aspect de nouveauté de l’Alliance fondée à la dernière Cène. Elle parle

en effet de nouvelle Alliance : "cette coupe est la nouvelle Alliance dans mon sang". Ce qui ajoute un rapport avec l’oracle de Jérémie où Dieu annonçait qu’il

fonderait une nouvelle Alliance différente de celle du Sinaï. Du même coup, cette rédaction révèle que l’initiative prise par Jésus n’était pas une nouveauté privée de racines et apparut sans

préparation ; elle correspondait au contraire au dessein de Dieu annoncé par le prophète. Jésus a donc effectué à la dernière Cène, une transformation sacrificielle en faisant de son sang

un sang d’Alliance. Cette transformation rendue présente dans la liturgie eucharistique a été extrêmement différente de celle qui était effectuée dans le culte de l’ancienne

Alliance car elle a consisté à faire d’un élément de rupture, un moyen pour fonder une parfaite alliance. Il y a là quelque chose de stupéfiant dont on ne prend pas assez conscience, me

semble-t-il, en participant à la liturgie eucharistique. Les récits de la dernière Cène mettent tous l’institution de l’eucharistie en rapport avec la Passion de Jésus et en premier lieu

avec la trahison de Judas. C’est dans la nuit où il était livré que Jésus institua le sacrement de son corps et de son sang. Jésus était pleinement conscient de cette circonstance. A ses

Apôtres, il déclara :"en vérité, je vous le dis, l’un de vous me trahira". L’enchaînement des événements qui le porteront à la condamnation et à une mort infâme,

c’est déjà mis en mouvement. Jésus sait que son ministère de complet dévouement à Dieu et aux hommes va être brutalement interrompu par une trahison, la faute la plus odieuse et la plus

contraire à un dynamisme d’Alliance. Jésus prévoit qu’il sera renié par Pierre, abandonné par les autres apôtres, arrêté comme un criminel, accusé par des faux témoins, condamné injustement,

maltraité et exécuté. Quelle est alors sa réaction ? Il surmonte sa profonde tristesse et au lieu de renoncer à son attitude généreuse, il la pousse à l’extrême : "ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’à la fin, jusqu’à verser son sang pour eux". Jésus anticipe sa propre mort, il la rend présente à

l’avance dans le pain rompu qui devient son corps martyrisé, dans le vin versé qui devient son sang et il transforme sa propre mort en sacrifice d’Alliance pour le bien de tous. Il n’est pas

possible d’imaginer une générosité plus grande que celle-là, ni une transformation plus radicale de l’événement lui-même. Transformation d’un événement de rupture de toutes les relations au

moyen d’établir de parfaites relations. Transformation d’une mort de condamné en dynamisme de communion. Pour l’Ancien Testament, la mort était un événement de rupture complète de toutes les

relations avec les hommes et avec Dieu. Nous, nous ne pouvons plus l’apercevoir de cette façon totalement en négative. Pourquoi ? Parce que Jésus à la dernière Cène a changé radicalement

le sens de sa mort et aussi de la nôtre. La mort brise les liens entre les personnes : on ne peut plus communiquer avec un mort, on ne peut plus lui parler, on ne peut plus échanger de

services. Mais à cause de la dernière Cène, nous savons, nous chrétiens que les liens les plus importantes ne sont pas détruits par la mort. L’union spirituelle se maintient dans le corps du

Christ. Dans l’Ancien Testament au contraire, la séparation apparaissait totale et il s’agissait en même temps de la rupture des relations avec Dieu, comme nous l’avons constaté dans les

psaumes. Entre le Dieu vivant et l’homme mort aucune relation ne semblait possible : la corruption de la mort empêchait tout contact avec la sainteté divine. L’aspect de rupture avec les

hommes vivants et avec Dieu devenait encore plus tragique dans le cas de la mort d’un condamné, rejeté par la société et maudit par Dieu. Telle était la situation de rupture complète que Jésus

a dû affronter le soir du Jeudi Saint. Saint Paul n’hésite pas à dire que le Christ est devenu pour nous "malédiction" car il est écrit : "quiconque

pend au gibet est maudit". Jésus affronte cette horrible situation ; il la rend présente à l’avance et il en fait l’occasion d’un amour extrême qui inverse complètement le sens de

l’événement et le transforme en source inépuisable de communion dans l’amour. L’institution de l’eucharistie est une stupéfiante victoire de l’amour sur toutes les forces du mal et de la mort

et pour nous en rendre compte, nous avons besoin de l’Ecriture, nous avons besoin des Evangiles. En instituant l’eucharistie, Jésus a fait de sa mort, une mort victorieuse qui triomphe de la

mort et produit la résurrection. Dans l’eucharistie, ce n’est pas un cadavre que Jésus nous donne à manger, c’est le pain vivant comme il le dit dans le quatrième évangile, le

pain vivant et vivifiant produit par sa victoire sur la mort, par la mort.Lorsqu’on participe à la liturgie eucharistique et qu’on reçoit la communion, on reçoit le

dynamisme d’amour vainqueur mis en action par Jésus à la dernière Cène et ce dynamisme devrait rendre facile la victoire sur tous les obstacles à l’amour : offenses subies, injustices,

difficultés de toutes sortes. Grâce à l’eucharistie, tous les obstacles à l’amour doivent devenir autant d’occasions de faire triompher l’amour.  Il y aurait encore bien des choses à dire en particulier sur l’action de grâces dans la Bible et dans la liturgie. La Bible exprime souvent l’action de grâces et insiste

sur l’importance de l’action de grâces qu’il faut rendre continuellement à Dieu, le Nouveau Testament y insiste encore d’avantage. Dans la dernière Cène, Jésus à deux reprises, a rendu grâces.

La liturgie eucharistique est une liturgie d’action de grâces : son nom même l’indique. Mails il est temps de conclure. J’espère avoir montré suffisamment qu’entre la Bible et la Liturgie,

les rapports sont extrêmement étroits et que les liens sont réciproques : la liturgie a besoin de la Bible et la Bible a besoin de la Liturgie. La Liturgie a besoin des

textes de la Bible pour être assurée de son rapport fidèle avec la Parole de Dieu. Si on veut vivre pleinement la liturgie, il est indispensable de méditer la Bible. D’autre part les textes de

la Bible ont besoin de la Liturgie pour redevenir Parole vivante, proclamée par le Christ dans l’assemblée de son Eglise. Si on veut comprendre correctement et profondément les textes de la

Bible, il est indispensable de vivre profondément la Liturgie qui le met en rapport avec le mystère pascal du Christ. Toutes les communautés chrétiennes devraient être animées de cette double

conviction et la mettre en pratique. Dans ce diocèse, la deuxième année de la Parole y contribuera magnifiquement. Telle est la lumière

que les Ecritures projettent sur notre célébration eucharistique. Il me semble que nous n’en sommes pas assez conscients et qu’en conséquence, nous n’accueillons pas en nous, comme il le

faudrait, tout le dynamisme de l’eucharistie.

Il y aurait encore bien des choses à dire en particulier sur l’action de grâces dans la Bible et dans la liturgie. La Bible exprime souvent l’action de grâces et insiste

sur l’importance de l’action de grâces qu’il faut rendre continuellement à Dieu, le Nouveau Testament y insiste encore d’avantage. Dans la dernière Cène, Jésus à deux reprises, a rendu grâces.

La liturgie eucharistique est une liturgie d’action de grâces : son nom même l’indique. Mails il est temps de conclure. J’espère avoir montré suffisamment qu’entre la Bible et la Liturgie,

les rapports sont extrêmement étroits et que les liens sont réciproques : la liturgie a besoin de la Bible et la Bible a besoin de la Liturgie. La Liturgie a besoin des

textes de la Bible pour être assurée de son rapport fidèle avec la Parole de Dieu. Si on veut vivre pleinement la liturgie, il est indispensable de méditer la Bible. D’autre part les textes de

la Bible ont besoin de la Liturgie pour redevenir Parole vivante, proclamée par le Christ dans l’assemblée de son Eglise. Si on veut comprendre correctement et profondément les textes de la

Bible, il est indispensable de vivre profondément la Liturgie qui le met en rapport avec le mystère pascal du Christ. Toutes les communautés chrétiennes devraient être animées de cette double

conviction et la mettre en pratique. Dans ce diocèse, la deuxième année de la Parole y contribuera magnifiquement. Telle est la lumière

que les Ecritures projettent sur notre célébration eucharistique. Il me semble que nous n’en sommes pas assez conscients et qu’en conséquence, nous n’accueillons pas en nous, comme il le

faudrait, tout le dynamisme de l’eucharistie.