Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? (*)

Je suis né au Congo(RDC), le 24 octobre 1954. J’ai quitté la première fois le pays en 1960 juste après l’indépendance. J’arrive à Bruxelles où j’effectue quelques études. Plus tard, je pars à Paris apprendre la publicité et la communication. Je rentre à Kinshasa en 1983, où j’œuvre dans la publicité et l’édition jusqu’aux seconds pillages de 1993. Me revoici en Belgique accompagné de ma famille. En 1994, le génocide du Rwanda sera le déclencheur de mon activité littéraire. Après avoir assisté à la valse des commentateurs occidentaux, j’ai pris conscience de l’urgence qu’il y avait à prendre la parole quand il s’agit de problématiques africaines. Par la suite les décisions voulues par d’autres " observateurs " de l’Afrique, notamment la résolution 929 de l’ONU qui autorisa l’Opération Turquoise, entraînant, en cascade, la mort de plus de cinq millions de congolais, allaient me conforter dans mon objectif. En 1996, je publie un livre pour les enfants intitulé "Pourquoi le lion n’est plus le roi des animaux" chez Gallimard-Jeunesse qui parle de la dictature. En 2000, je publie " Bibi et les canards " sur les migrations mais qui, hélas, n’est jamais sorti en français. Entre-temps, j’évoluais dans l’associatif. " Mathématiques congolaises " est mon premier roman.

Célio Matémona, le personnage central de ce roman, est féru de mathématiques et de physique. Sa vision du monde au travers de ces matériaux est assez surprenante. Comment avez vous construit ce personnage ? Est-ce que le fait qu’il soit fasciné par les sciences exactes a un sens particulier pour vous ?

J’ai tout d’abord voulu parler de l’ascension d’un individu qui au départ n’avait apparemment aucun atout. Mais comme on n’est jamais complètement démuni, je lui ai adjoint les mathématiques car il se devait de fonctionner de manière quasi infaillible parce que le parcours risquait d’être particulièrement escarpé. Pour ma part, s’agissant de mon premier roman, articuler mon intrigue selon des théories mathématiques, c’était ajouter un paramètre qui, à mes yeux, au moins, serait d’une rationalité implacable et quelque part, rassurant dans l’histoire improbable que je m’apprêtais à coucher sur le papier.

La faim est un personnage à part entière dans votre roman. Vous utilisez d’ailleurs une forme allégorique où la faim est incarnée par une sorte d’hydre à deux têtes. Comment avez-vous été amené à choisir une telle mise en scène de ce paramètre important de la condition des congolais ?

L’importance de cet élément de la condition de vie des Congolais nécessitait, en effet, que la Faim puisse être visualisée et, si possible, ressentie par quiconque n’aurait jamais eu à la côtoyer. La Faim ne pouvait pas, ne pas figurer parmi les personnages créés. Dès lors, il était facile de l’imaginer en hydre bicéphale, en python immonde, agissant sur le physique et sur le psychisme des êtres qui y sont soumis.

Vous offrez une diversité de points de vue sur certaines situations en fonction du regard des protagonistes : barbouzes, politiciens, conseillers occultes, épouses, éléments du petit peuple. On a toutefois l’impression qu’il est difficile de définir une responsabilité individuelle. Le cas de l’adjudant Bamba est patent. Comment vous situez-vous par rapport à cela ?

Les peuples, les individus éprouvent des difficultés à se prendre en charge. Une situation doit souvent les pousser à bout avant qu’ils puissent prendre conscience qu’il faut agir, ou réagir. C’est ici qu’intervient la responsabilité individuelle. Dans le cas de Bamba, et comme souvent dans nos destins respectifs, l’analyse manichéenne est appelée à rencontrer des écueils.

C’est une impression de lecture, mais vous semblez proche de chacun de vos personnages. Le portrait que vous faites de Bamba, sorte d’ancien mercenaire, homme de main implacable révèle finalement beaucoup d’humanité à ce personnage. Pensez-vous que tous sont victimes du système ?

Comme dit Célio, " On n’est que le jouet du destin … ". Le parcours de Bamba tente de le démontrer. Si la rencontre d’évènements et de certaines personnes peut être déterminante pour la vie de chacun, alors que dire lorsqu’on est directement confronté à cette espèce de concasseur qu’est l’Histoire qui, lui, se nourrit de guerres, de remous politiques et de leurs conséquences. Depuis l’indépendance, peu de Congolais y ont échappé. Avec le personnage de Bamba j’ai aussi voulu décrire les états d’âme d’un tortionnaire, d’un bourreau. Personnellement, j’en ai rencontré quelques-uns. Guerriers dépourvus d’état d’âme dans l’exercice de leur fonction, barbouzes en charge des interrogatoires. En dehors de leur métier, ces hommes avaient l’air tout à fait normal, animés de désirs et de projets comme n’importe quelle épicière, n’importe quel actionnaire de banque. Ce qui rend Bamba plus humain, c’est l’âge, le temps qui passe, qui, parfois, peut gommer l’inhumanité qu’il peut y avoir en certains d’entre nous.

En observant la culture congolaise, on peut avoir le sentiment que la littérature de la RDC est extrêmement marginalisée. Est-ce un sentiment que vous partagez ? Quel regard portez-vous sur la littérature de la RDC ?

Par rapport à d’autres secteurs de la culture, effectivement, la littérature est marginalisée en RDC. Pas parce qu’il y manque des écrivains mais parce que les structures pour porter cette littérature n’existent pas. L’édition y est quasiment inexistante. Il faut dire, aussi, que la dictature qui a prévalu pendant si longtemps dans ce pays n’a pas beaucoup favorisé ce genre d’activité.

Quel regard portez-vous sur la littérature africaine ?

Un regard plutôt optimiste. L’Afrique a encore beaucoup à dire et les talents ne manquent pas pour le dire. Espérons, si possible, en cassant certains moules littéraires et, ainsi, continuer à dynamiser la langue et la parole. Il ne s’agit plus, ici, de chuchoter mais de parler à haute et intelligible voix.

Quel public espérez-vous particulièrement toucher suite à la publication de votre ouvrage ?

Avec cette œuvre, j’espère toucher tous les publics. Du sidérurgiste à la chercheuse. Du mandataire politique à l’adolescente délurée. Ceux du nord et du sud ; d’orient et d’occident.

Vous avez un regard extrêmement pertinent sur la situation des congolais. Quand on suit la description que vous faites de la Faim et de ses dégâts, on a le sentiment d’une justification de la corruption généralisée du pays. Est-ce votre propos ?

La Faim ne justifie pas tout et surtout pas la corruption généralisée. Beaucoup ont faim, mais tous ne sont pas corrompus. Et les corrompus n’ont pas tous faim, loin de là.

Celio Matemona incarne le jeune cadre asphyxié, dont l’horizon est complètement fermé. Son ascension va être vertigineuse. Il m’a fait penser à un Icare qui ne se tient suffisamment éloigné du soleil. Pensez-vous qu’il est possible de pénétrer certains rouages du système politique sans être grisé, sans perdre son âme ?

Je considère la politique comme un jeu terriblement dangereux pour l’âme, à moins, bien sûr, d’être persuadé de ne pas en avoir. Du moins, pas tout le temps. On devrait pouvoir faire de la politique pour défendre quelques causes bien définies, quelques dossiers. Jamais en arriver à en faire une carrière. Entre le compromis et la compromission, la frontière est bien trop mince, à mon goût.

Avez-vous connu des difficultés pour publier votre roman ?

A travers une rencontre, j’ai, très vite, été mis en contact avec Marc de Gouvenain et Actes sud. Deux mois après la clôture du manuscrit, pour être précis. Après il a fallu y travailler, signer le contrat avec l’éditeur, attendre la sortie du livre. Une période assez agréable, ma foi.

Il s’agit d’un premier roman. Où, quand et dans quelle condition écrivez-vous ? Avez-vous des rituels, des tics nécessaires à votre travail d’écriture ?

Pour ce premier roman, des rituels et des tics auraient constitué un luxe. J’ai écrit dans les conditions dans lesquelles le récit m’a trouvé. C’est-à-dire que, pendant quatre années, je me suis obligé à pouvoir écrire ou réfléchir à ce que j’allais écrire ; n’importe où, n’importe quand, dans n’importe quelles conditions, dans n’importe quelle position. Pour dire tout ce que j’avais à dire, il fallait ce manque de compromis avec le temps, la matière et l’esprit. Sinon, pour le terminer, cela m’aurait pris le double du temps qu’il m’a fallu. Pour le prochain, on verra. Ne sommes nous pas, quoi qu’on dise, les jouets du destin ?

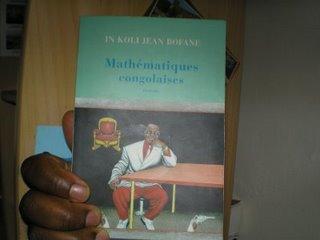

In Koli Jean Bofane, Mathématiques congolaises, édition Actes Sud

(*) en gras, les questions de Gangoueus