L'extraction de ce minerai dont on tire l'alumine pour le transformer en aluminium a modifié l'économie du centre Var pendant une centaine d'années (de 1873 à 1990).

Le coeur du département a ainsi battu au rythme des marteaux-piqueurs, des va-et-vient des camions des mines à la gare des Censiés (Brignoles) d'où les trains partaient pour Gardanne. Le paysage en était devenu tout rouge.

Maintenant, tout est calme.

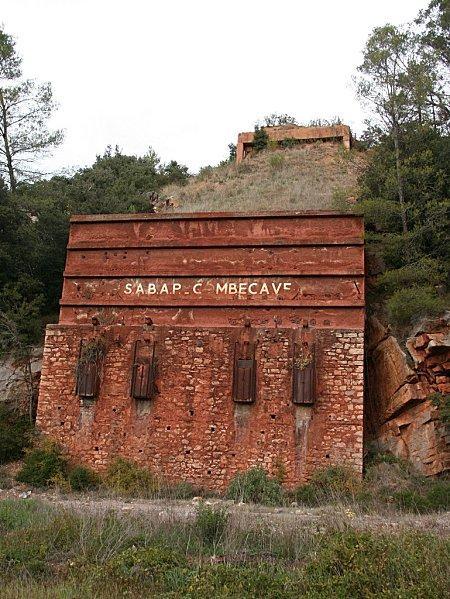

Quelques ruines ici et là , des terrils, des lacs qui ont comblé les mines et les carrières rappellent ce passé minier...

Le minerai, avec sa couleur si particulière

Un lien vers une vidéo réalisée en 1976, en pleine activité

Ci-dessous le texte qui l'accompagne:

"Le bassin de bauxite de Brignoles a été pendant un siècle le principal gisement français de bauxite, et même un temps le plus important du monde. Le minerai de bauxite a été découvert près du village des Baux dans les Bouches-du-Rhône par le chimiste Berthier le 23 mars 1821 alors qu'il cherchait du minerai de fer. De là vient le nom de cette roche latéritique qui donne un sol rouge caractéristique à cause de sa forte teneur en alumine et en oxyde de fer. Il faut environ deux tonnes de bauxite pour faire une tonne d'alumine.

Les premières extractions de bauxite se situent vers 1860 dans la région d'Auriol (Bouches-du-Rhône), puis dans le Var, après que le géologue Daubrée ait découvert ce minerai à Cabasse en 1873. C'est le début de l'exploitation, le plus souvent en carrières ouvertes, d'un bassin qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres, de part et d'autre de Brignoles, entre le bassin Ouest, à Mazaugues, plus tardivement mis en valeur, et le bassin Est, qui va du Val au Cannet-des-Maures et qui est le premier exploité et le plus important. Grâce à ce gisement, la France reste presque continûment jusqu'en 1939 le premier producteur mondial de ce minerai convoité, car vite utilisé à des fins militaires.

C'est en 1895 que commence vraiment l'essor du bassin. Plus de la moitié de la production est exportée vers l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie ou l'Autriche par le port de Saint-Raphaël, avant que le raz-de-marée de 1906 et le tourisme ne détournent le trafic vers le port marchand de Toulon dont la bauxite restera jusqu'aux années soixante le seul véritable trafic. Le reste commence à être traité sur place dans les usines d'alumine de Gardanne (construite en 1894) et Marseille (La Barasse en 1908, Saint-Louis-des-Aygalades en 1909). En 1914, la Provence fournit 300 000 tonnes de bauxite. Les carrières emploient 750 ouvriers. La production s'envole pour atteindre 545 000 tonnes en 1939.

Après la Seconde Guerre mondiale et la découverte de grands gisements à l’étranger, la production varoise devient marginale, bien qu'elle s'accroisse dans des proportions considérables, dépassant le million de tonnes au début des années 1950, puis les deux millions en 1965. Cette hausse est due aux investissements considérables réalisés alors et à l'augmentation de la productivité qu'ils ont engendrée. C'est le moment du passage à une extraction complètement mécanisée. Les chargeurs et les scrappers remplacent les pelles, les perforatrices (dites "jumbo"), les pics et les marteaux-piqueurs, les boulonneuses, l'étayage manuel avec les poteaux en pin. La productivité passe de 2 tonnes par homme à 17 tonnes. Le nombre de salariés stagne, tournant autour de 1 300 dans les années cinquante, puis de 1 000 par la suite. Cependant, l'avenir des mines n'est pas assuré face à la concurrence de la bauxite étrangère qui arrive sur le marché français à des prix inférieurs. Ainsi, à Gardanne, la bauxite d'Australie arrive pour la première fois en 1967 ; en 1972, c'est en Guinée que l'usine commence à s'approvisionner. Les années 1970 marquent donc la fin de l'embellie et la crise qui les secoue provoque un ralentissement mondial de la production et la mise en sommeil des bassins les moins rentables.

Le reportage qui date de 1976 se place dans ce mouvement de retrait de la bauxite varoise dont la production est passée de 2,2 millions de tonnes en 1972 à 1,6 million de tonnes en 1975. Les volumes exploitables font l'objet de controverse. Pour les personnels qui, depuis 1973 et l'annonce de la mort programmée du bassin, ont engagé un combat à l'issue incertaine, ils se situent à 168 millions de tonnes, pour la direction à 28 millions. Et, lorsque le directeur fixe à 1990 la fin de l'exploitation minière, il ne se trompe pas, même s'il est alors peu entendu par les personnels et les populations.

La production varoise chutera à moins d'un million en 1985, tandis que les effectifs fondront, passant de 990 salariés en 1975 à 225 en 1989. Malgré les grèves, le plan progressif de fermeture des mines se mettra en place. Le bassin Ouest (Mazaugues) s'éteindra le premier. À l'Est, la dernière exploitation souterraine, au Recoux, fermera en mars 1989 et l'exploitation en découverte de Doze, près de Cabasse, seule rescapée provençale (et française) du boom minier avec celle des Baux, en 1990. La disparition se fera dans l'indifférence, laissant des collines fissurées et une sorte de paysage de Far West fantôme fait de trous et de terrils rouges.

Bibliographie :

Claude Arnaud et Jean-Marie Guillon, Les Gueules Rouges. Un siècle de bauxite dans le Var, 1e édition CDDP du Var, 1989 et réédition augmentée Tourves, Association des Gueules rouges du Var, 2003. "