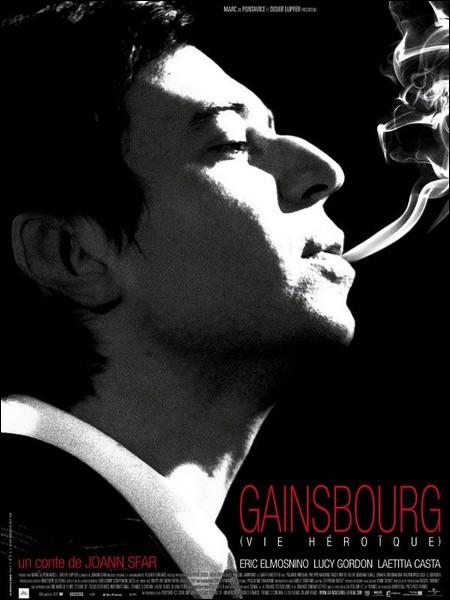

Pour un premier film, Gainsbourg (vie héroïque) se pose immédiatement comme une vraie réussite. C’est aussi une forme d’OVNI cinématographique pour lequel le metteur en scène, Joann Sfar, a pris tous les risques. Le piège eut été, sans doute, de réaliser un biopic classique, une forme d’hagiographie fondée sur un scénario fictif offert arbitrairement comme une vision de la réalité. On pense ainsi à Amadeus, au demeurant très beau long métrage de Milos Forman dont l’intrigue repose sur la jalousie supposée du compositeur Salieri envers Mozart, hypothèse séduisante d’un point de vue narratif, mais que les historiens récusent. Pauvre Salieri, figé dans le rôle du « méchant de service », comme s’il n’avait pas suffi que l’Histoire l’eût déjà relégué au rang de compositeur mineur ! Un autre travers eut été de jouer la carte de la complaisance larmoyante ou du réalisme mâtiné de mièvrerie (comme on a pu le penser, à bien des égards, au sujet de La Môme, d’Olivier Dahan). En résumé, ce qu’il fallait éviter, c’était de faire un film dans le sens classique du terme : trop d’inconditionnels de Gainsbourg, qui s’en sont constitué, au fil du temps, une image toute personnelle, voire mythique, auraient attendu le cinéaste au tournant.

Pour un premier film, Gainsbourg (vie héroïque) se pose immédiatement comme une vraie réussite. C’est aussi une forme d’OVNI cinématographique pour lequel le metteur en scène, Joann Sfar, a pris tous les risques. Le piège eut été, sans doute, de réaliser un biopic classique, une forme d’hagiographie fondée sur un scénario fictif offert arbitrairement comme une vision de la réalité. On pense ainsi à Amadeus, au demeurant très beau long métrage de Milos Forman dont l’intrigue repose sur la jalousie supposée du compositeur Salieri envers Mozart, hypothèse séduisante d’un point de vue narratif, mais que les historiens récusent. Pauvre Salieri, figé dans le rôle du « méchant de service », comme s’il n’avait pas suffi que l’Histoire l’eût déjà relégué au rang de compositeur mineur ! Un autre travers eut été de jouer la carte de la complaisance larmoyante ou du réalisme mâtiné de mièvrerie (comme on a pu le penser, à bien des égards, au sujet de La Môme, d’Olivier Dahan). En résumé, ce qu’il fallait éviter, c’était de faire un film dans le sens classique du terme : trop d’inconditionnels de Gainsbourg, qui s’en sont constitué, au fil du temps, une image toute personnelle, voire mythique, auraient attendu le cinéaste au tournant.

Gainsbourg (vie héroïque) est donc habilement abordé comme un « conte », une vision originale où alternent faits réels (ou repensés) et scènes oniriques dans un ensemble bien plus cohérent qu’on n’aurait pu s’y attendre, car un tel exercice pouvait se révéler périlleux. Si ce conte déroute dans ses premières minutes, cette approche n’étant pas nécessairement attendue, le spectateur ne tarde pas à en mesurer l’élégante ambition pour mieux s’y laisser entraîner sans jamais s’ennuyer. Et si l’histoire suit le cheminement classique de la chronologie (enfance, vie adulte ponctuée d’évolutions créatrices et de conquêtes féminines, fin de vie) interrompu à quelques reprises de rapides flash-back, le réalisateur appréhende surtout son scénario selon deux angles qui constituent ses fils conducteurs : la judéité et le complexe supposé de Gainsbourg pour un physique qui ne lui convenait pas.

L’un et l’autre ne sont évidemment pas sans rapport. Comme beaucoup d’enfants de son époque, élevés dans des familles qui, dans un souci d’intégration, avaient laissé leur appartenance religieuse de côté, le jeune Lucien Ginsburg découvre qu’il est juif au moment où les lois discriminatoires entrent en vigueur dans Paris occupé. « Je suis né sous une mauvaise étoile jaune », disait-il, avec son talent inné pour la formule. La scène au cours de laquelle l’enfant se rend au bureau des affaires juives pour retirer ce morceau de tissu, qui allait constituer de manière aussi monstrueuse que dérisoire une marque d’infamie, est un moment fort du film, où l’humour grinçant du jeune garçon (très bien joué par Kacey Mottet-Klein) balaye les froides certitudes des fonctionnaires de police. Cette judéité, Lucien s’y trouve encore confronté en regardant les affiches qui, à l’époque, couvrent les murs de la capitale : les oreilles décollées et le nez proéminent du Juif des caricatures antisémites semblent lui renvoyer son image comme autant de miroirs.

En un peu plus de deux heures, Joann Sfar nous conte donc le parcours d’un homme qui, se découvrant peintre raté, se construisit un destin contre son gré (il préférait la peinture à la chanson) pour devenir l’un des musiciens les plus géniaux et innovateurs de sa génération avant de sombrer dans l’autodestruction, d’un homme avec ses forces, ses faiblesses (il pleure davantage la mort de son chien que celle de son père), ses mesquineries (il téléphone à la presse pour exploiter médiatiquement son infarctus), sa timidité, ses frustrations, ses provocations, sa vérité et ses mensonges, bref, son humanité.

L’œuvre est servie par une distribution généralement bien choisie, jusque dans les seconds rôles. Eric Elmosnino, un acteur qui vient du théâtre, accomplit ici une performance époustouflante. N’ayant jamais nourri de culte pour Gainsbourg, le connaissant peu, il pouvait aborder son personnage comme il aurait abordé un héros du répertoire, Hamlet ou Scapin, avec une totale liberté. Le résultat, impressionnant de finesse, ne tombe jamais dans l’imitation, forcément caricaturale. Autre révélation du film, Laetitia Casta excelle dans la peau de Brigitte Bardot. L’ex-mannequin réussit à démontrer qu’elle sait porter un rôle comme on porte un vêtement de haute couture, avec un naturel et un charme qui sonnent juste. La tâche n’avait pourtant rien de simple : si la BB de la fin des années 1950 représentait une forme de Lolita, celle de 1968, au sommet de sa beauté, de la charge érotique qu’elle dégageait et de la symbolique de la femme libre qu’elle représentait, offrait une personnalité bien plus complexe à camper. Et c’est avec autant d’intelligence que de sensualité que l’actrice a su relever ce défi.

Parmi les seconds rôles, Philippe Katerine entre très bien dans le personnage de Boris Vian ; quelques anciens de la troupe des Deschiens retiennent l’attention : François Morel ne bénéficie malheureusement que d’une très petite scène, mais Yolande Moreau représente à merveille la figure parigote, extravertie et déjantée de la chanteuse Fréhel, tandis que Philippe Duquesne se sort fort honorablement, avec un talent qui n’est pas assez exploité au cinéma, d’un pathétique numéro de travesti de cabaret. On ne peut enfin oublier Doug Jones, surprenant dans l’emploi difficile qui fut le sien, puisqu’il incarne La Gueule, être lunaire, tragique et fantasque.

Sans doute ce film unique et ambitieux n’est-il pas exempt de quelques maladresses. La scène où Gainsbourg quitte le domicile conjugal en volant au-dessus des toits, tiré par La Gueule, aurait mérité un traitement plus technique qui aurait évité de faire penser à une vague séquence de Méliès. De même, la dernière partie du film semble s’essouffler ; traitée de manière moins fantastique et plus factuelle tout en donnant l’impression d’être trop lisse, trop pudique, elle suggère une forme de déséquilibre dans une structure narrative pourtant bien composée. Il n’empêche ; ce film reste jusqu’à la fin fascinant : les décors, le cadrage, les plans, les lumières fournissent à l’image une beauté pure, d’un esthétisme rarement atteint dans un long métrage de cinéma populaire – un esthétisme où l’on retrouve la double empreinte de Joann Sfar (qui fit les beaux-arts) et du directeur de la photo, Guillaume Schiffman. La bande originale s’impose également par sa qualité, une performance lorsqu’on sait que les acteurs chantent eux-mêmes leurs textes. Quoique les chansons y soient très présentes, Gainsbourg (vie héroïque) n’est toutefois pas une comédie musicale, exercice dans lequel le cinéma français a d’ailleurs rarement brillé, à l’exception peut-être des toniques Demoiselles de Rochefort et des larmoyants Parapluies de Cherbourg, deux productions déjà anciennes de Jacques Demy.

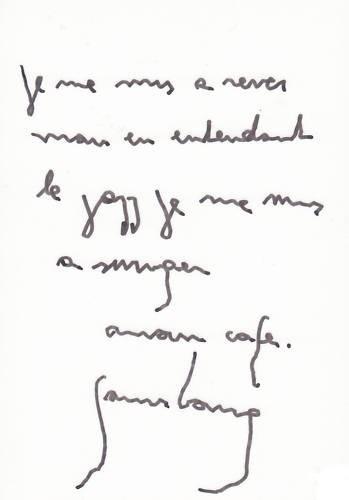

Illustrations : Affiche du film - Ecriture de Serge Gainsbourg © collection particulière - Eric Elmosnino et Laetitia Casta © Universal Pictures - Eric Elmosnino © Universal Pictures.