Par GoudurixYZ

Tout le monde connaît le Velvet Underground. A quoi bon parler d’un groupe que tout le monde connaît ? Pour crédibiliser le site sur lequel vous êtes arrivé par la magie de l’informatique et qui en a bien besoin ? Pour me donner un genre, moi qui en ai bien besoin ? Pour conforter leur renommée, eux qui en n’ont pas besoin ? Sûrement. Mais bon, on a aussi parfois besoin de dire à la femme qu’on aime qu’on l’aime. De lui dire qu’on s’est trompé de l’avoir trompée. Pourquoi ai-je acheté un jour un disque de U2 ? Et un autre de Cure ? Je préfère ne pas savoir. Problème, parler du Velvet Underground pour un plumitif comme moi c’est comme gravir une montagne épistolaire. Underground de surcroît. Le genre d’histoire complexe qui vous complexe. Même la fin du groupe ne justifie pas les moyens comme moi. Alors le début, n’en parlons pas. Et bien si justement. Bah, ça va passer. C’est un mauvais moment à passer.

"Anyone interested in the Velvet Underground, please contact me", telle était la petite annonce placée par Howard Devoto sur le mur de son collège, grâce à laquelle il rencontra Pete Shelley pour fonder les Buzzcocks. Les histoires de ce genre sont légions. Brian Eno a dit un truc du style "Il n’y a que mille personnes qui ont acheté le premier album du Velvet mais toutes ont monté un groupe". Aujourd’hui encore, c’est le genre de chose qui vous remet à votre place. Ca y est, ça me reprend. Je sens que je n’y arriverai jamais. Voyons… Le premier album du Velvet, c’est comme quelqu’un qui aurait les 6 numéros du loto et ne serait pas allé chercher son prix. Oui, c’est bon ça, allez !

Le ticket gagnant est à New York. En 1967, il aurait pu être à San Francisco sur la côte est. Il aurait pu être dans le swinging London. Non, C’est à la Factory à Manhattan. Ici et nulle part ailleurs : Andy Warhol, Gérard Malanga, Eddie Sedgwick, Lou Reed, John Cale, Sterling Morrisson, Maureen Tucker et la marmoréenne Nico. Aréopage à la page. Warhol vient de Pittsburgh en Pennsylvanie, Eddie Sedgwick de Californie, John Cale du pays de Galles, Nico est allemande et arrive de Paris. Les autres sont les régional de l’étape. Tous sont au bon endroit au bon moment. Lou Reed est poète. Un vrai. Il y a du Houellebecq en lui. A moins qu’il y ait du Lou Reed en Houellebecq. John Cale, un musicien. Un vrai. Maureen Tucker, batteuse androgyne. Une féminine masculine, une fois n’est pas coutume. Comme Michel Berger avec son piano, elle joue de la batterie debout. C’est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour le son plus que garage du groupe. Elle est à la batterie ce que Charlotte Gainsbourg est à Lara Fabian. Nihiliste, métronomique patentée. Sterling Morrisson, le rocker de service. Gérard Malanga et Eddie Sedgwick jouent les utilités de luxe.

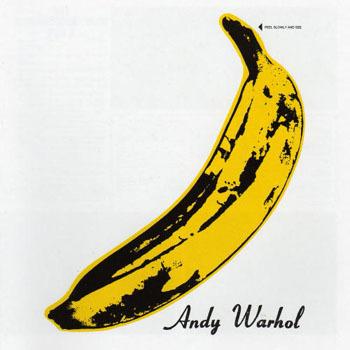

Reste Andy Warhol. La rencontre a lieu au Café Bizarre où le groupe ne boit pas un coup, mais joue régulièrement. Maureen Tucker encore se souvient : "L’ambiance était électrique car il était accompagné de sa cour et tout le monde savait qui il était. Mais il n’a pas dû réfléchir longtemps : nous étions exactement ce qu’il cherchait". Cela tombe bien. Lou Reed aurait "donné un bras" pour en être. La deuxième visite est comme prénatale. Andy Warhol propose ou plutôt impose Nico. Un peu comme si Scarlett Johanson chantait avec les Black Lips. "Le groupe avait besoin de quelque chose de beau pour contrebalancer la laideur hurlante qu’ils essayaient de vendre. Il leur fallait une fille debout devant toute cette décadence" dira le Morrissey de l’époque (Paul). Lou Reed ne veut pas se faire voler la vedette et ne lui laisse que trois chansons. Petite cause, grands effets. J’adore les traductions de Google : "Eddie Sedgwick gauche Andy Warhol, après une dispute publique au restaurant Man Ginger sur son absence de rôle sur le record du Velvet Underground". Ah, les faux-amis… Andy Warhol encore, puisque c’est le producteur du disque. La légende veut qu’après avoir écouté les bandes de l’album enregistré en trois nuits pour 2500 $, la pop star ait décidé de ne toucher à rien. Le parti pris est un suicide commercial et justifie ses galons de producteur opportuniste. Seul Sunday Morning, ballade désabusée qui l’ouvre (le disque) est produite par un pro : Tom Wilson. Sans le vouloir le son devient la marque de fabrique. Logique quand on répète à la Factory. La musique n’est ni rock ni pop, mais rock et pop à la fois. Andy Warhol toujours. C’est aussi ou surtout LE concepteur de LA pochette. Symbolique, esthétique, simple et compliquée à souhait qui retarde le disque.

Peintre, musiciens, artistes. La dream team est en place et ne peut pas perdre. L’album intitulé pragmatiquement The Velvet Underground with Nico est bouclé depuis presque une année. Il sort le 12 mars 1967 sur qui veut le sortir : le label de jazz Verve. Juste avant le summer of love. Son impossible, lyrics improbables, design imparable, chansons immanquables. Le disque, comme facile et mal joué, est un mode d’emploi des nuits new-yorkaises. De Sunday Morning à Venus in Furs en passant par Femme Fatale et All Tomorows Parties. De Waiting for the Man à Heroin. Il ne manque rien. Même pas deux chansons inaudibles en fin de disque pour donner le change. Mais la défiance des radios et la méfiance du public est totale. Peu distribué, pas promotionné, pas joué, le disque est dur à trouver. Rares sont les délurés qui l’achètent. Pire, une sombre histoire de photo du petit ami de Nico sur le dos de la pochette le retire pendant 6 semaines de la vente, le temps de l’aérographer comme le sera Ari Boulogne, son fils, sur celle du live de 1969. Comme dirait Pascal Sevran, ce n’est pas la chance aux chansons.

Qu’y a-t-il dans la vie de pire que les espoirs déçus ? Quel effet ce doit-il faire que de voir son disque ne pas se vendre et disparaître des magasins ? Que je me rassure, je ne le saurai jamais. Le 12 mars n’est pas le début mais la fin d’une histoire incertaine commencée un an plus tôt, le 10 janvier 1966. Premier concert du groupe version Warhol lors… du congrès de la New York Society for Clinical Psychiatry au Delmonico Hotel de Park Avenue, les Champs Elysées new-yorkais. Devant les films de Warhol (Couch et Blow job) le groupe joue et fort, bientôt rejoint par Eddie Sedgwick et Gérard Malanga sur leur 31. La surprise est de taille. Qui observe qui ? Pour Cale, "le but du groupe était d’hypnotiser les membres du public de façon à ce que leur subconscient prenne le dessus". La séance de travaux pratiques tourne mal. Les psys arroseurs sont arrosés. Les reporters du Daily News et du N.Y Times horrifiés relatent l’incident dans les pages culturelles ? spectacles ? non, mondaines, du lendemain.

La page est tournée. La suite est folk et bancale. Le groupe rentre dans le rang, Lou Reed retournera chez sa mère et Warhol à ses portraits. En 1971, le disque ressortira en Angleterre, cette fois encensé par le Melody Maker. Mieux vaut tard que jamais. Que s’est-il passé en 5 ans ? Mystère… Quant à moi, il me restera toujours une question (pas pour un champion) que j’aurais préféré ne pas me poser : ce disque s’est-il vendu à Perpignan ?

Hier, je réécoutais Roadrunner des Modern Lovers. One, two, three, four, five six… Je crois que ce sera le meilleur moment de l’année. Energie (non feinte), son (produit par… John Cale), compo, instruments : pareil. Bref, une bonne chanson. Pourquoi je n’ai pas ressorti ce disque plus tôt ?