Il y a quelques années Philippe Sollers symbolisait, à mes yeux, l'omniprésence médiatique. Une raison suffisante pour le vouer aux gémonies ? Assurément, non. D'abord parce que, s'il faut blâmer quelqu'un dans l'histoire, ce sont plutôt les médias, et en particulier la télévision, qui avait trouvé – j'utilise l'imparfait car on ne le voit plus guère, malheureusement - un très bon « client », capable de développer une pensée tout en étant interrompu, à intervalles réguliers, par des coupures publicité ou par un animateur au QI de ballon de football, jugeant qu'une prise de parole excédant trente secondes impliquait obligatoirement une migration massive de téléspectateurs vers la concurrence. Passons.

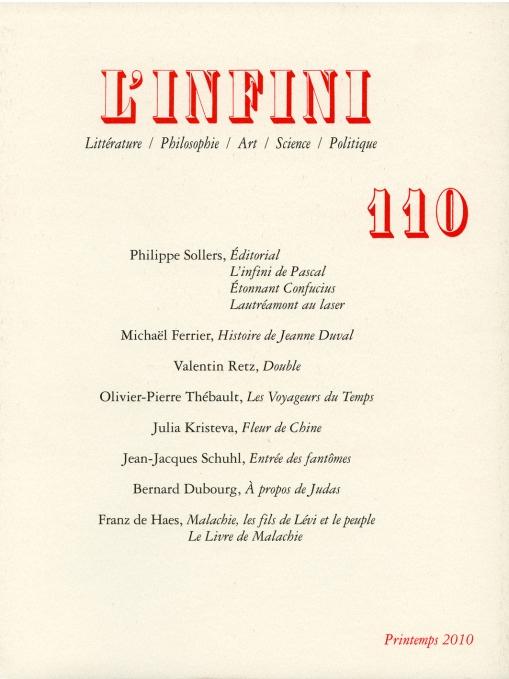

En lisant le dernier numéro de la revue L'Infini que dirige ledit Philippe Sollers, je découvre un homme à la culture encore plus étendue que je ne pouvais l'imaginer, qui souligne les méfaits de la médiacratie avec force à l'occasion d'une interview accordée à François Meyronnis et Yannick Haenel - de Ligne de risque – dont le thème pourrait a priori rebuter : les Chants de Maldoror de Lautréamont. Encore un livre dans lequel je me promets d'entrer cet été. Je l'avoue bien humblement : je n'ai jamais mis mon nez dans les écrits d'Isidore Ducasse.

Écoutons Philippe Sollers :

En un sens, les Chants n'ont pas d'autre sujet que la possibilité de leur lecture. Le problème, aujourd'hui, c'est que la lecture elle-même est attaquée. Nous entrons dans un temps d'analphabétisme radical. A l'époque des Temps modernes, qui culmine avec les Lumières, la lecture alimentait la guerre philosophique à l'encontre de tous les préjugés. Plus on lisait, mieux on s'émancipait. C'était la croyance du philosophisme triomphant. Rien ne tient plus de ce catéchisme. Ce n'est pas gênant pour lire Lautréamont. Il écrivait, lui, à partir du fait qu'il était en train d'écrire, et avec la seule certitude que sa lecture pouvait coïncider avec le mouvement du texte. Son combat porte donc sur le lecteur : sait-il encore lire, ou pas ? Il est indissociable d'une pratique. Et de même pour nous, on ne peut lire Lautréamont sans déchirer le somnambulisme des rampants. Ma lecture et la vôtre supposent dans les deux cas une pratique de lecture et d'écriture résolument contraire à celle de la société.

Propos à méditer alors que le ministre de la Culture vient de lancer l'opération « A vous de lire » - pour information, il n'y a rien de proposé à Strasbourg ce week-end -.

Plus loin, toujours à propos de la lecture de Lautréamont :

Joyce, avec Finnegans wake, voulait donner du travail à l'Université pour trois siècles ; il en faudra autant pour comprendre de quoi il retourne avec Lautréamont. Mais l'Université n'existe plus. La manière dont le langage s'est vécu à travers ce nom propre, aucune institution ne pourra jamais l'enregistrer. La logique « implacable » n'est jamais l'apparence de logique dont se contente l'humanité rampante. Il y a donc une logique à l'intérieur de la logique, et l'englobant. C'est l'hypothèse de notre auteur.

En lisant cela, je repense aux mots d'Olivier Rolin que j'ai rencontré il y a peu de temps pour une interview que vous retrouverez prochainement sur mon blog :

Chaque livre possède un message crypté

C'est dans Méroé.

Plus loin, dans le numéro 110 de L'Infini, nous voici en présence de Jeanne Duval, la muse de Charles Baudelaire.

C'est la peste. Biffée en peinture, dénigrée en littérature, criblée d'oubli, c'est la dormeuse Duval : un grand trou de mémoire dans notre histoire littéraire.

Les propos sont signés Michaël Ferrier (dont j'avais lu avec beaucoup de passion - moi l'amoureux du Japon - Tokyo, petits portraits de l'aube) qui montre l'importance de cette femme dans le grand mouvement de l'Histoire.

Si Jeanne Duval est passionnante dans le paysage français du XIX ͤ siècle, c'est certes pour son destin exceptionnel, et le caractère unique de cette prostituée provocante, pointue, ironique, munie de ce goût aristocratique de déplaire qui sied si bien aux descendants d'esclaves... Mais c'est aussi parce qu'elle est représentative d'un grand mouvement de fond qui emporte – et aujourd'hui peut-être plus que jamais – la culture française.

Ce bel hommage rendu par Michaël Ferrier pose la question de l'altérité et invite à réfléchir sur l'influence de l'autre dans l'œuvre artistique. Jeanne Duval influence sans doute considérablement la vie de Baudelaire – encore que cela soit difficilement « quantifiable » pour reprendre un terme cher à la société consumériste actuelle -. Mais on sent bien, à la lecture du texte, que c'est à une plus grande échelle que cette femme diffusa un salutaire idéal de liberté. A Duval le politique, à Baudelaire le poétique d'une certaine façon – même si « les femmes sont la moitié du ciel » selon une expression que Julia Kristeva nous dit avoir entendu en Chine -.

Oui, Jeanne Duval, je te redonne ton nom, afin qu'il aborde heureusement aux époques lointaines et que la France sache tout ce qu'elle te doit. Tout ce qui est en elle vient de loin, d'un temps immergé, puissant et long. Nocturne et profond.

Nocturne et profond également le texte qui suit cette contribution de Michaël Ferrier. Dans une très courte histoire intitulée Double, Valentin Retz met en scène quatre personnages. Il y a le narrateur, Isidore et Éléonore, Raphaëlle.

Nocturne cette fin de vie qui sonne à la porte d'Isidore, violoncelliste rongé par un cancer qui succombe après sa moitié, Éléonore, morte dans une catastrophe aérienne. Valentin Retz évoque ces couples qui semblent se détruire à coups de disputes avant de renaître par l'amour qu'ils portent l'un à l'autre. Il nous dit la fin d'une histoire, tragique, sans jamais verser dans le pathos.

Pour ma part, je persiste néanmoins à penser et à dire qu'Isidore a largement échoué au regard de ses propres critères et j'en veux pour preuve évidente le désespoir avec lequel il s'est agriffé aux barreaux de son lit d'hôpital, lorsque la mort a décidé qu'il était temps pour lui de respirer son hameine.

Valentin Retz dit la mort physique, la mort d'une relation, sa renaissance et la naissance d'une autre. Celle que le narrateur entame avec Raphaëlle – en hébreu Raphaëlle signifie Dieu guérit -.

Voilà donc campés, en quelques pages seulement, des personnages en miroir dont les reflets se détachent progressivement de leur modèle jusqu'à devenir autonomes. Une très jolie variation sur la liberté qui semble écrite à l'abri de la fureur du monde pour mieux entendre ce que le narrateur nomme très poétiquement les échos du silence.

Je vous conseille enfin, dans ce dernier numéro de L'Infini la lecture de deux entretiens que Jean-Jacques Schuhl qui a récemment signé Entrée des fantômes – dont j'avais parlé dans ce blog et sur lequel j'avais été à me prononcer dans l'émission « Jeux d'épreuves » présentée par Joseph Macé-Scaron sur France Culture -.

L'auteur s'interroge d'abord sur la notion d'œuvre le concernant – il s'agit de son quatrième livre – avec des propos qui ne sont pas sans évoquer Jean-Luc Godard en interview :

Quelle œuvre ? Je n'aime pas ce mot.

« Ponctuée de longs silences » ? C'est bien dit. En musique les silences ont une valeur à part entière dans la composition. Et à propos de fantômes je suis encore une fois dans la posture plutôt agréable du revenant.

Jean-Jacques Schuhl parle ensuite de ce livre en deux parties :

Alors oui il y a de la fiction car comme disait Mallarmé : « Dès qu'on écrit un mot, c'est de la fiction ». On pourrait dire que la première partie pourrait s'appeler Une espèce d'histoire, et le deuxième volet Un peu de mon histoire...

Il dit être fidèle au principe de Céline, d'être un « lyrique-comique », confie aimer ne rien développer : ni l'histoire, ni le ton, ni un style. Ce refus de trancher est d'autant plus intéressant qu'il ne s'agit pas de prendre la pose, ce que Jean-Jacques Schuhl signifie par Auteur avec un grand A. Non, au contraire. Chez lui ce qui nous traverse prime sur ce que nous sommes. Il utilise d'ailleurs le mot de médium.

On ne sera donc pas surpris de lire que sa méthode de travail est le désordre.

Mettons, j'écris la page : une scène dans une voiture dans le noir avec une fille dedans qui se repoudre et puis par une association d'idée subite, comme souvent, je pense à un matche de football que j'ai vu il y a dix ans. Et bien là je tire un trait en bas de la page, pour ne pas que tout se mélange, et sous le trait, je marque : match de football, ceci, cela... et je vois ensuite si je peux l'intégrer. Je pars du principe que tout ce qui se produit dans ma tête, la page étant une sorte d'unité, tout ce qui s'est passé dans mon champ de conscience pendant l'écriture sur cette page est en relation. Comme les objets variés sur une toile de Rauschenberg.

Je ne sais pas si, comme le dit Philippe Sollers, l'Université n'existe plus. En tout cas, il me plaît d'écouter ces hommes de lettres parler sans jamais professer, susciter l'intérêt du lecteur sans jamais être définitifs, être des médiums et non se prendre pour des messies.

Je sens que L'Infini va devenir une part non négligeable de ma nécessaire formation continue.