Il y a tout juste 70 ans, le 26 septembre 1940, Walter Benjamin se donnait la mort dans un hôtel de Port-Bou, petite ville portuaire à la frontière entre la France et la Catalogne. Prévenu par les autorités espagnoles qu'une nouvelle directive ordonnait la reconduite des réfugiés en France, menacé d'être tenu responsable du sort de ses compagnons de fuite, persuadé qu'il serait très vite remis entre les mains de la Gestapo, Benjamin se suicida en absorbant une dose massive de morphine, après avoir dicté une ultime lettre désespérée, adressée à Theodor W. Adorno. Le manuscrit qu'il transportait avec lui, et qu'il jugeait « plus important que ma vie », a disparu et restera à jamais un mystère – tout comme ont disparu, brûlées par la Gestapo, les lettres que lui avaient adressé Adorno, Scholem, Hofmannsthal, Buber, Kraus, Gide, Breton – et tout comme a disparu ce qu'il avait pu sauver en exil de sa bibliothèque personnelle, engloutie dans la vaste opération de saisie des biens juifs en France, et dont on ne connaîtra jamais que le poids : 469 kilos…

Ce n'est pas la vocation du Fric-Frac Club que d'ajouter un énième hommage à tous ceux qui vont se succéder cet automne (bien qu'en France, la réputation de Benjamin se situe encore bien en deçà de ce qu'elle devrait être). Mais sachant que la meilleure utilisation d'une œuvre est peut-être une approche hétérodoxe, c'est-à-dire hors des barrières dressées par les périodisations et les chasses gardées des spécialistes, il m'est apparu possible, à partir de certaines citations magnifiques, d'opérer des recroisements avec certaines préoccupations littéraires de notre époque, surtout après avoir lu la préface du volumineux The Novel : An Alternative History de Steven Moore, dont notre collègue Olivier Lamm a fait récemment la passionnée (et passionnante) recension ici même. C'est à ce genre d'opération (assez acrobatique) qu'on peut alors reconnaître quelle est la « valeur d'usage » dont une œuvre, une pensée, est encore capable deux tiers de siècle après qu'elle ait cessé de se faire le sismographe de son époque. Walter Benjamin, ses travaux sur le drame baroque allemand, sur Kafka, Baudelaire et le surréalisme, sur le montage et sur la photographie, peuvent sembler lointains, déjà versés au musée du XXe siècle, admirables mais tristement datés. Tentons, le temps d'un papier, de briser la vitrine.

***

« Mais la fontaine de Jouvence de l'histoire est alimentée par le Léthé. Rien ne rénove comme l'oubli. Avec la crise de la culture, l'histoire littéraire prend toujours plus ce caractère de creuse mise en scène qui n'apparaît nulle part si clairement que dans nos nombreux ouvrages de vulgarisation. C'est toujours le même texte brouillé, présenté tantôt dans un ordre, tantôt dans un autre. Depuis longtemps, il ne joue plus aucun rôle scientifique, sa seule fonction est de donner à certaines couches l'illusion d'avoir part aux biens culturels des belles-lettres. Seule une science qui renonce à son caractère muséal peut substituer le réel à l'illusoire. Ce qui supposerait non seulement la résolution de laisser beaucoup de choses de côté, mais aussi la capacité d'ancrer consciemment le travail de l'histoire littéraire dans une époque où croît de jour en jour le nombre des écrivants – qui ne comprend pas seulement les poètes et les hommes de lettres –, et où l'intérêt technique pour les choses de l'écriture s'affirme de façon beaucoup plus pressante que le souci d'édification. » (1)

L'oubli est le drame de l'Histoire et la chance de la littérature. Si, plus loin que le célèbre mot de Marx, l'horreur s'est ingéniée à répéter plus d'une fois sa farce baignée dans la plainte des victimes sans noms (ces Namenlosen dont Benjamin avait fait le centre noir de sa philosophie de l'histoire), la littérature, quant à elle, n'est jamais aussi heureuse que lorsqu'elle peut s'affranchir de son passé. Elle compte sur la défaillance mémorielle de son lecteur, ou sur le confort douillet de familiarité qu'elle peut lui procurer, pour annuler la malédiction muséale qui pèse sans cesse au-dessus d'elle. Une interprétation assez étroite du modernisme a fait du coup d'éclat, de l'innovation formelle insufflée à tout prix au texte, la ligne de fuite de la création littéraire ; mais comme le remarque François Monti, « il y a toujours un Grec sous roche » dès lors qu'on fouille les rayonnages dans l'anxiété d'une originalité mort-née. L'écrivain doit connaître, pour savoir aussitôt oublier. Il doit savoir manier, non la course à l'abîme de l'épate, mais l'actualisation de la matière : sa prise en main sans complexes, sa déformation, pourquoi pas sa légère déviation dans un sens que le découvreur de tel thème ou telle matière était loin d'avoir prévu. Le schéma général n'est pas une flèche chronologique dans laquelle l'écrivain jouerait à saute-mouton, mais une coupe géologique dans une falaise mouvante, dont les couches ne cessent de se réordonner par glissements, crevasses, superpositions, engloutissements provisoires, à mesure que l'écrivain explore, écarte, recoupe, réassemble. Et c'est dans cette stratigraphie chaotique que le Léthé se fait alors Jouvence. Notre mémoire littéraire est elle aussi un vaste montage ; et lorsque l'écrivain s'en empare, il ne bouscule pas que les classifications, mais recolle des pages sous d'autres couvertures. Echafauder l'écriture est un travail de colle et de ciseaux – mais à la Max Ernst, bien entendu.

Sans doute la bourgeoisie (au sens très large du mot) a sa part de culpabilité dans la muséification de la littérature, et ce surtout en France. La « creuse mise en scène » que dénonce Benjamin est son tour de passe-passe constamment répété. De la main gauche, l'université se charge de tout absorber, cataloguer, analyser, disséquer, figer dans des périodisations, des problématiques d'époques ou de thèmes (« On est surpris de voir ici comment la science universitaire accueille tout, s'accommode de tout. » - Benjamin dixit) : elle gère le musée de la littérature et rédige ses cartels en petits caractères, et c'est pire encore lorsqu'elle s'empare avec un appétit vorace de ce qui tentait justement de la subvertir. De la main droite, elle organise, dans sa paresse ronronnante, le statu quo qui est la conséquence logique de son autosatisfaction, celle issue d'un glorieux passé littéraire qui relativiserait tout ce qui le suivrait : les innovations passées ayant été définitivement versées à la réserve du musée, la fiction peut se contenter de resservir les mêmes recettes destinées à des lecteurs qui n'en attendent pas autre chose. Ce constant n'a, contrairement à ce que s'écrieront de belles âmes, rien d'historiquement choquant, depuis que le XIXe siècle a assuré la diffusion de masse des livres et des journaux (Eugène Sue !) – et Jacob Burckhardt a bien montré que la Renaissance italienne, avec sa prolifération de « poéticules » imitant de manière médiocre Dante ou Pétrarque, ne connaissait guère une situation différente. Quoi qu'on en dise, la littérature est aussi une biologie : mauvaises herbes et plantes carnivores font autant partie du jeu que l'edelweiss solitaire.

Il y a tout juste 70 ans, le 26 septembre 1940, Walter Benjamin se donnait la mort dans un hôtel de Port-Bou, petite ville portuaire à la frontière entre la France et la Catalogne. Prévenu par les autorités espagnoles qu'une nouvelle directive ordonnait la reconduite des réfugiés en France, menacé d'être tenu responsable du sort de ses compagnons de fuite, persuadé qu'il serait très vite remis entre les mains de la Gestapo, Benjamin se suicida en absorbant une dose massive de morphine, après avoir dicté une ultime lettre désespérée, adressée à Theodor W. Adorno. Le manuscrit qu'il transportait avec lui, et qu'il jugeait « plus important que ma vie », a disparu et restera à jamais un mystère – tout comme ont disparu, brûlées par la Gestapo, les lettres que lui avaient adressé Adorno, Scholem, Hofmannsthal, Buber, Kraus, Gide, Breton – et tout comme a disparu ce qu'il avait pu sauver en exil de sa bibliothèque personnelle, engloutie dans la vaste opération de saisie des biens juifs en France, et dont on ne connaîtra jamais que le poids : 469 kilos…

Ce n'est pas la vocation du Fric-Frac Club que d'ajouter un énième hommage à tous ceux qui vont se succéder cet automne (bien qu'en France, la réputation de Benjamin se situe encore bien en deçà de ce qu'elle devrait être). Mais sachant que la meilleure utilisation d'une œuvre est peut-être une approche hétérodoxe, c'est-à-dire hors des barrières dressées par les périodisations et les chasses gardées des spécialistes, il m'est apparu possible, à partir de certaines citations magnifiques, d'opérer des recroisements avec certaines préoccupations littéraires de notre époque, surtout après avoir lu la préface du volumineux The Novel : An Alternative History de Steven Moore, dont notre collègue Olivier Lamm a fait récemment la passionnée (et passionnante) recension ici même. C'est à ce genre d'opération (assez acrobatique) qu'on peut alors reconnaître quelle est la « valeur d'usage » dont une œuvre, une pensée, est encore capable deux tiers de siècle après qu'elle ait cessé de se faire le sismographe de son époque. Walter Benjamin, ses travaux sur le drame baroque allemand, sur Kafka, Baudelaire et le surréalisme, sur le montage et sur la photographie, peuvent sembler lointains, déjà versés au musée du XXe siècle, admirables mais tristement datés. Tentons, le temps d'un papier, de briser la vitrine.

***

« Mais la fontaine de Jouvence de l'histoire est alimentée par le Léthé. Rien ne rénove comme l'oubli. Avec la crise de la culture, l'histoire littéraire prend toujours plus ce caractère de creuse mise en scène qui n'apparaît nulle part si clairement que dans nos nombreux ouvrages de vulgarisation. C'est toujours le même texte brouillé, présenté tantôt dans un ordre, tantôt dans un autre. Depuis longtemps, il ne joue plus aucun rôle scientifique, sa seule fonction est de donner à certaines couches l'illusion d'avoir part aux biens culturels des belles-lettres. Seule une science qui renonce à son caractère muséal peut substituer le réel à l'illusoire. Ce qui supposerait non seulement la résolution de laisser beaucoup de choses de côté, mais aussi la capacité d'ancrer consciemment le travail de l'histoire littéraire dans une époque où croît de jour en jour le nombre des écrivants – qui ne comprend pas seulement les poètes et les hommes de lettres –, et où l'intérêt technique pour les choses de l'écriture s'affirme de façon beaucoup plus pressante que le souci d'édification. » (1)

L'oubli est le drame de l'Histoire et la chance de la littérature. Si, plus loin que le célèbre mot de Marx, l'horreur s'est ingéniée à répéter plus d'une fois sa farce baignée dans la plainte des victimes sans noms (ces Namenlosen dont Benjamin avait fait le centre noir de sa philosophie de l'histoire), la littérature, quant à elle, n'est jamais aussi heureuse que lorsqu'elle peut s'affranchir de son passé. Elle compte sur la défaillance mémorielle de son lecteur, ou sur le confort douillet de familiarité qu'elle peut lui procurer, pour annuler la malédiction muséale qui pèse sans cesse au-dessus d'elle. Une interprétation assez étroite du modernisme a fait du coup d'éclat, de l'innovation formelle insufflée à tout prix au texte, la ligne de fuite de la création littéraire ; mais comme le remarque François Monti, « il y a toujours un Grec sous roche » dès lors qu'on fouille les rayonnages dans l'anxiété d'une originalité mort-née. L'écrivain doit connaître, pour savoir aussitôt oublier. Il doit savoir manier, non la course à l'abîme de l'épate, mais l'actualisation de la matière : sa prise en main sans complexes, sa déformation, pourquoi pas sa légère déviation dans un sens que le découvreur de tel thème ou telle matière était loin d'avoir prévu. Le schéma général n'est pas une flèche chronologique dans laquelle l'écrivain jouerait à saute-mouton, mais une coupe géologique dans une falaise mouvante, dont les couches ne cessent de se réordonner par glissements, crevasses, superpositions, engloutissements provisoires, à mesure que l'écrivain explore, écarte, recoupe, réassemble. Et c'est dans cette stratigraphie chaotique que le Léthé se fait alors Jouvence. Notre mémoire littéraire est elle aussi un vaste montage ; et lorsque l'écrivain s'en empare, il ne bouscule pas que les classifications, mais recolle des pages sous d'autres couvertures. Echafauder l'écriture est un travail de colle et de ciseaux – mais à la Max Ernst, bien entendu.

Sans doute la bourgeoisie (au sens très large du mot) a sa part de culpabilité dans la muséification de la littérature, et ce surtout en France. La « creuse mise en scène » que dénonce Benjamin est son tour de passe-passe constamment répété. De la main gauche, l'université se charge de tout absorber, cataloguer, analyser, disséquer, figer dans des périodisations, des problématiques d'époques ou de thèmes (« On est surpris de voir ici comment la science universitaire accueille tout, s'accommode de tout. » - Benjamin dixit) : elle gère le musée de la littérature et rédige ses cartels en petits caractères, et c'est pire encore lorsqu'elle s'empare avec un appétit vorace de ce qui tentait justement de la subvertir. De la main droite, elle organise, dans sa paresse ronronnante, le statu quo qui est la conséquence logique de son autosatisfaction, celle issue d'un glorieux passé littéraire qui relativiserait tout ce qui le suivrait : les innovations passées ayant été définitivement versées à la réserve du musée, la fiction peut se contenter de resservir les mêmes recettes destinées à des lecteurs qui n'en attendent pas autre chose. Ce constant n'a, contrairement à ce que s'écrieront de belles âmes, rien d'historiquement choquant, depuis que le XIXe siècle a assuré la diffusion de masse des livres et des journaux (Eugène Sue !) – et Jacob Burckhardt a bien montré que la Renaissance italienne, avec sa prolifération de « poéticules » imitant de manière médiocre Dante ou Pétrarque, ne connaissait guère une situation différente. Quoi qu'on en dise, la littérature est aussi une biologie : mauvaises herbes et plantes carnivores font autant partie du jeu que l'edelweiss solitaire.

Sauf que cette double institution du musée et de la jachère, l'écrivain n'a aucun compte à lui rendre. C'est pourquoi il lui importe, dans son travail et dans sa formation, à la fois de retourner cette notion de musée, de la subvertir, et de troubler son matériau, de l'inquiéter par une approche de biais – puisque là où le cliché vient à manquer, la pensée peut enfin s'ouvrir. Quand elle se déroule sous le faisceau de la création, l'archéologie littéraire n'est pas une discipline figée dans le positivisme, mais au contraire le déploiement d'un libre jeu qui peut, et même doit se permettre le risque de l'anachronisme, du contresens, du recoupement hasardeux. C'est un peu à cela qu'invite indirectement le compendium multiculturel de Steven Moore : au-delà de l'un de ses principaux buts (la preuve par neuf de la prééminence d'un élan moderniste dans toute l'histoire littéraire), il invite, avec des bonds de marsupilami, à faire entrer en collision les textes de toutes époques et de tous lieux, et à les reformuler, les réutiliser par collages, à faire confiance en ses forces qui font appel au multiple. Le récit, dit ailleurs Benjamin, « ressemble à ces graines enfermées hermétiquement pendant des millénaires dans les chambres des pyramides, et qui ont conservé jusqu'à aujourd'hui leur pouvoir germinatif. » Les rapports des livres entre eux, d'époque en époque, ont quelque chose de greffes, d'expérimentations parfois frankensteiniennes, de rapports souterrains que l'écrivain, en rebattant les cartes en toute insouciance, repropulse en avant dans cette course de relais infinie et haletante qu'est l'écriture de la pensée. Toute lecture est geste d'archéologue : le désir de répétition y devient « vent et moteur » (Pynchon), mais celui-ci ne peut trouver la justification de son existence que dans le croisement opéré avec des éléments hétérogènes. Les livres eux aussi ne cessent d'échanger leur ADN, et de s'activer joyeusement à vouloir épuiser toutes les combinaisons génétiques possibles.

Un danger se profile cependant à l'horizon : le « livre de culture », celui qui se contente de recycler l'archéologie littéraire pour ce qu'elle est, le magnifique livre d'heures de l'art narratif, dont les riches enluminures suscitent pratiquement d'elles-mêmes les ekphrasis suffisantes à remplir un livre. Le passé est une richesse qui peut aussi devenir poison ; or c'est lorsqu'ils ne sont plus considérés que pour leur prestige intrinsèque que les trésors de l'archéologie littéraire deviennent des produits de culture, dans le plus mauvais sens du terme. La culture (celle qu'on trouve au ministère du même nom) est une affaire de corpus, c'est-à-dire littéralement de cadavre. Les écrivains, les artistes, leurs existences contingentes et leurs anecdotes savoureuses, constituent une matière toute prête, une exquise tentation, qui pose à la fois l'auteur comme « homme cultivé » et comme manipulateur à peu de frais. Certains en font leur fond de commerce, multipliant les personnages d'écrivains ou d'éditeurs qui seront les intermédiaires parfaits entre le lecteur béat de tant de savoir et un trésor « prêt à emporter » dont il suffira d'entretenir les petites failles. On en a un parfait exemple avec les écrivains qui ont été récemment en résidence à Rome, et qui dans leur écrasante majorité en ont rapporté leurs moins bons textes, rembourrés d'une culture qui s'offrait chaque jour trop séduisante à leur yeux (la seule exception semblant avoir été Rolf Dieter Brinkmann, qui a su retourner à cet amour vampirique la monnaie d'une haine féroce). L'effort archéologique naît des noces de l'amour et de la curiosité ; mais il faut aussi que s'y joigne un rire de dérision, qui puisse briser la gangue de culture qui entoure ses artefacts textuels, et en révéler les jus, pulpes et noyaux striés. C'est à cette seule condition que le spectre du musée peut s'enfuir piteusement, tandis que ses guenilles servent de gonfanons colorés au créateur joyeux.

« De même que le modernisme a, dans le concept d'une culture muséale, gommé la tension entre connaissance et pratique, il a gommé dans le domaine historique la tension entre le présent et le passé, c'est-à-dire entre la critique et l'histoire de la littérature. L'histoire littéraire moderniste ne songe pas à se légitimer aux yeux de son temps par une fructueuse exploration du passé, elle prétend mieux parvenir à cette fin en accordant son patronage à la littérature d'aujourd'hui. » (2)

La critique, elle aussi, doit entretenir sans cesse ce regard janusien ; à la fois explorer le passé et prospecter l'avenir, dans un double mouvement dont la continuelle collision crée l'anachronisme libérateur – à savoir que Vladimir Sorokine ne dialogue pas avec ses collègues russes, mais avec Rabelais ; et qu'Antoine Volodine est un collègue, non pas des auteurs Minuit, mais de Boccace, d'Ovide et du premier H.G. Wells. Comme Walter Benjamin assimilait la critique à une décomposition chimique, individuant tous les éléments sans pour autant faire disparaître la structure d'ensemble, il faut se défier des arbres généalogiques tous prêts que nous offrent les relations d'époques et de nationalités, et désassembler pour ensuite réassembler, pour parvenir à la richesse rizhomique des relations cachées (puisqu'il n'y a que ce qui est caché qui vaut la peine d'être découvert). Le rapport entre la littérature du passé et celle du présent ne doit pas être un rapport de patronage, mais de relecture à rebours, qui est le vrai processus d'actualisation.

Sauf que cette double institution du musée et de la jachère, l'écrivain n'a aucun compte à lui rendre. C'est pourquoi il lui importe, dans son travail et dans sa formation, à la fois de retourner cette notion de musée, de la subvertir, et de troubler son matériau, de l'inquiéter par une approche de biais – puisque là où le cliché vient à manquer, la pensée peut enfin s'ouvrir. Quand elle se déroule sous le faisceau de la création, l'archéologie littéraire n'est pas une discipline figée dans le positivisme, mais au contraire le déploiement d'un libre jeu qui peut, et même doit se permettre le risque de l'anachronisme, du contresens, du recoupement hasardeux. C'est un peu à cela qu'invite indirectement le compendium multiculturel de Steven Moore : au-delà de l'un de ses principaux buts (la preuve par neuf de la prééminence d'un élan moderniste dans toute l'histoire littéraire), il invite, avec des bonds de marsupilami, à faire entrer en collision les textes de toutes époques et de tous lieux, et à les reformuler, les réutiliser par collages, à faire confiance en ses forces qui font appel au multiple. Le récit, dit ailleurs Benjamin, « ressemble à ces graines enfermées hermétiquement pendant des millénaires dans les chambres des pyramides, et qui ont conservé jusqu'à aujourd'hui leur pouvoir germinatif. » Les rapports des livres entre eux, d'époque en époque, ont quelque chose de greffes, d'expérimentations parfois frankensteiniennes, de rapports souterrains que l'écrivain, en rebattant les cartes en toute insouciance, repropulse en avant dans cette course de relais infinie et haletante qu'est l'écriture de la pensée. Toute lecture est geste d'archéologue : le désir de répétition y devient « vent et moteur » (Pynchon), mais celui-ci ne peut trouver la justification de son existence que dans le croisement opéré avec des éléments hétérogènes. Les livres eux aussi ne cessent d'échanger leur ADN, et de s'activer joyeusement à vouloir épuiser toutes les combinaisons génétiques possibles.

Un danger se profile cependant à l'horizon : le « livre de culture », celui qui se contente de recycler l'archéologie littéraire pour ce qu'elle est, le magnifique livre d'heures de l'art narratif, dont les riches enluminures suscitent pratiquement d'elles-mêmes les ekphrasis suffisantes à remplir un livre. Le passé est une richesse qui peut aussi devenir poison ; or c'est lorsqu'ils ne sont plus considérés que pour leur prestige intrinsèque que les trésors de l'archéologie littéraire deviennent des produits de culture, dans le plus mauvais sens du terme. La culture (celle qu'on trouve au ministère du même nom) est une affaire de corpus, c'est-à-dire littéralement de cadavre. Les écrivains, les artistes, leurs existences contingentes et leurs anecdotes savoureuses, constituent une matière toute prête, une exquise tentation, qui pose à la fois l'auteur comme « homme cultivé » et comme manipulateur à peu de frais. Certains en font leur fond de commerce, multipliant les personnages d'écrivains ou d'éditeurs qui seront les intermédiaires parfaits entre le lecteur béat de tant de savoir et un trésor « prêt à emporter » dont il suffira d'entretenir les petites failles. On en a un parfait exemple avec les écrivains qui ont été récemment en résidence à Rome, et qui dans leur écrasante majorité en ont rapporté leurs moins bons textes, rembourrés d'une culture qui s'offrait chaque jour trop séduisante à leur yeux (la seule exception semblant avoir été Rolf Dieter Brinkmann, qui a su retourner à cet amour vampirique la monnaie d'une haine féroce). L'effort archéologique naît des noces de l'amour et de la curiosité ; mais il faut aussi que s'y joigne un rire de dérision, qui puisse briser la gangue de culture qui entoure ses artefacts textuels, et en révéler les jus, pulpes et noyaux striés. C'est à cette seule condition que le spectre du musée peut s'enfuir piteusement, tandis que ses guenilles servent de gonfanons colorés au créateur joyeux.

« De même que le modernisme a, dans le concept d'une culture muséale, gommé la tension entre connaissance et pratique, il a gommé dans le domaine historique la tension entre le présent et le passé, c'est-à-dire entre la critique et l'histoire de la littérature. L'histoire littéraire moderniste ne songe pas à se légitimer aux yeux de son temps par une fructueuse exploration du passé, elle prétend mieux parvenir à cette fin en accordant son patronage à la littérature d'aujourd'hui. » (2)

La critique, elle aussi, doit entretenir sans cesse ce regard janusien ; à la fois explorer le passé et prospecter l'avenir, dans un double mouvement dont la continuelle collision crée l'anachronisme libérateur – à savoir que Vladimir Sorokine ne dialogue pas avec ses collègues russes, mais avec Rabelais ; et qu'Antoine Volodine est un collègue, non pas des auteurs Minuit, mais de Boccace, d'Ovide et du premier H.G. Wells. Comme Walter Benjamin assimilait la critique à une décomposition chimique, individuant tous les éléments sans pour autant faire disparaître la structure d'ensemble, il faut se défier des arbres généalogiques tous prêts que nous offrent les relations d'époques et de nationalités, et désassembler pour ensuite réassembler, pour parvenir à la richesse rizhomique des relations cachées (puisqu'il n'y a que ce qui est caché qui vaut la peine d'être découvert). Le rapport entre la littérature du passé et celle du présent ne doit pas être un rapport de patronage, mais de relecture à rebours, qui est le vrai processus d'actualisation.

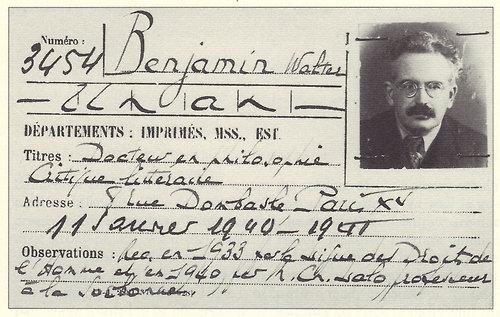

Dans The Novel, Steven Moore (notamment dans sa préface) se livre en fil rouge à une défense du modernisme, contre une présomption largement répandue, celle qui verrait dans le modernisme un moment, non pas tant de rupture ou de passage, que de brisure irrémédiable, de péché d'orgueil qui aurait coupé la littérature de ceux auxquels elle était destinée, et qui ferait dès lors planer sur tout livre de fiction n'atteignant pas à ses critères exigeants la culpabilité acariâtre d'une éternelle infériorité de pensée. Une infériorité qui s'est renversée en revanche mesquine ces trente dernières années, depuis que le concept d'avant-garde littéraire a donné l'impression de s'effondrer sur lui-même comme un trou noir, et qu'un fort retour aux « valeurs sûres » de la littérature s'est engagé. « Des récits réalistes menés par une intrigue solide et peuplés de personnages complets affrontant des problèmes éthiques sérieux, le tout communiqué dans un langage que tout le monde peut comprendre » : voilà comment Steven Moore définit une réaction qui tait son nom. Une réaction qui verra aux Etats-Unis Jonathan Franzen, avec une vague rancœur, surnommer William Gaddis « Monsieur Difficile » (une fois que celui-ci ne sera plus en mesure de répondre, bien entendu), tandis qu'en France cracher sur tout ce qui se rapporte de près ou de loin au Nouveau Roman est devenu un sport germanopratin. C'est en réponse à ce mauvais retour de bâton que Moore bâtit sa propre archéologie, démontrant avec brillance et panache que « l'avant-garde et les romans expérimentaux ne sont pas un développement du XXe siècle » – en parlant plus spécifiquement de… l'Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, l'une des plus magnifiques bizarreries occultes de la Renaissance, dans laquelle gravures sur bois ésotériques et proses sinueuses et énigmatiques se mêlent aussi amoureusement que dans un « livre d'artiste » contemporain. Benjamin lui-même construisait ses archéologies en regardant du même coup vers sa plus proche actualité : s'intéresser à l'allégorie baroque en tant qu'assemblage d'éléments hétérogènes ne faisant sens que considérés ensemble dans son décryptage (en opposition au symbole décrit comme aussi fulgurant que l'éclair dans sa compréhension immédiate), c'est bien évidemment prendre position dans le débat sur le modernisme (Lukács versus Bloch), sur son caractère de puzzle déroutant, de mosaïque urbaine, de galaxie cacophonique prenant en compte le pouls affolé de son temps. Sans doute, on peut considérer que le modernisme, avec ses différents mouvements, s'est lui-même brisé contre la Seconde Guerre Mondiale - ce fut par exemple le cas du surréalisme, auquel Benjamin consacra dès 1929 un long article pénétrant, et qui ne s'est jamais remis de la défaite de 1940. Tout comme Benjamin soulignait combien après la guerre de 14-18 « le cours de l'expérience a chuté », l'Occident héritait d'une parole brisée, les mots fantomatiques et à jamais endeuillés de Paul Celan, ou les involutions de Beckett explorant toutes les nuances de gris (et on ne s'étonnera pas qu'Adorno, fameusement prophète de l'impossibilité de toute parole poétique après Auschwitz, se soit dans ses dernières années passionné pour le travail de Beckett). Mais le paradoxe serait plutôt qu'aujourd'hui, il serait temps pour la littérature de redécouvrir son héritage moderniste, de se le réapproprier, et de poursuivre l'aventure comme « un peuple ambulant de relayeurs » (dixit Deleuze & Guattari). C'est le cas aux Etats-Unis, où de David Foster Wallace à Mark Z. Danielewski (pour ne prendre que deux cas très différents), le fleuve bien que plus discret ne s'est jamais tari – c'est plus compliqué en France, où il semble bien que plus personne n'attende grand-chose, tandis que les livres de Volodine, Jauffret, Senges, Enard, sont accueillis soit par un relativisme béat (qui jette des pelletées de terre laudative sur des textes en fait beaucoup trop vivants), soit par une défiance acerbe qui ramène tout dépassement du sacro-saint modèle XIXe à un plastronnement creux.

Dans The Novel, Steven Moore (notamment dans sa préface) se livre en fil rouge à une défense du modernisme, contre une présomption largement répandue, celle qui verrait dans le modernisme un moment, non pas tant de rupture ou de passage, que de brisure irrémédiable, de péché d'orgueil qui aurait coupé la littérature de ceux auxquels elle était destinée, et qui ferait dès lors planer sur tout livre de fiction n'atteignant pas à ses critères exigeants la culpabilité acariâtre d'une éternelle infériorité de pensée. Une infériorité qui s'est renversée en revanche mesquine ces trente dernières années, depuis que le concept d'avant-garde littéraire a donné l'impression de s'effondrer sur lui-même comme un trou noir, et qu'un fort retour aux « valeurs sûres » de la littérature s'est engagé. « Des récits réalistes menés par une intrigue solide et peuplés de personnages complets affrontant des problèmes éthiques sérieux, le tout communiqué dans un langage que tout le monde peut comprendre » : voilà comment Steven Moore définit une réaction qui tait son nom. Une réaction qui verra aux Etats-Unis Jonathan Franzen, avec une vague rancœur, surnommer William Gaddis « Monsieur Difficile » (une fois que celui-ci ne sera plus en mesure de répondre, bien entendu), tandis qu'en France cracher sur tout ce qui se rapporte de près ou de loin au Nouveau Roman est devenu un sport germanopratin. C'est en réponse à ce mauvais retour de bâton que Moore bâtit sa propre archéologie, démontrant avec brillance et panache que « l'avant-garde et les romans expérimentaux ne sont pas un développement du XXe siècle » – en parlant plus spécifiquement de… l'Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, l'une des plus magnifiques bizarreries occultes de la Renaissance, dans laquelle gravures sur bois ésotériques et proses sinueuses et énigmatiques se mêlent aussi amoureusement que dans un « livre d'artiste » contemporain. Benjamin lui-même construisait ses archéologies en regardant du même coup vers sa plus proche actualité : s'intéresser à l'allégorie baroque en tant qu'assemblage d'éléments hétérogènes ne faisant sens que considérés ensemble dans son décryptage (en opposition au symbole décrit comme aussi fulgurant que l'éclair dans sa compréhension immédiate), c'est bien évidemment prendre position dans le débat sur le modernisme (Lukács versus Bloch), sur son caractère de puzzle déroutant, de mosaïque urbaine, de galaxie cacophonique prenant en compte le pouls affolé de son temps. Sans doute, on peut considérer que le modernisme, avec ses différents mouvements, s'est lui-même brisé contre la Seconde Guerre Mondiale - ce fut par exemple le cas du surréalisme, auquel Benjamin consacra dès 1929 un long article pénétrant, et qui ne s'est jamais remis de la défaite de 1940. Tout comme Benjamin soulignait combien après la guerre de 14-18 « le cours de l'expérience a chuté », l'Occident héritait d'une parole brisée, les mots fantomatiques et à jamais endeuillés de Paul Celan, ou les involutions de Beckett explorant toutes les nuances de gris (et on ne s'étonnera pas qu'Adorno, fameusement prophète de l'impossibilité de toute parole poétique après Auschwitz, se soit dans ses dernières années passionné pour le travail de Beckett). Mais le paradoxe serait plutôt qu'aujourd'hui, il serait temps pour la littérature de redécouvrir son héritage moderniste, de se le réapproprier, et de poursuivre l'aventure comme « un peuple ambulant de relayeurs » (dixit Deleuze & Guattari). C'est le cas aux Etats-Unis, où de David Foster Wallace à Mark Z. Danielewski (pour ne prendre que deux cas très différents), le fleuve bien que plus discret ne s'est jamais tari – c'est plus compliqué en France, où il semble bien que plus personne n'attende grand-chose, tandis que les livres de Volodine, Jauffret, Senges, Enard, sont accueillis soit par un relativisme béat (qui jette des pelletées de terre laudative sur des textes en fait beaucoup trop vivants), soit par une défiance acerbe qui ramène tout dépassement du sacro-saint modèle XIXe à un plastronnement creux.

« Le roman a toujours été un atelier, et non un musée », écrit avec justesse Steven Moore. La critique française a, de manière symptomatique, rejeté depuis longtemps le modernisme dans les oubliettes du musée (avec quelques miettes de pain pour attirer les universitaires), tandis que les expérimentations, certes assez dépourvues d'ambitions, de l'Oulipo (seul mouvement à avoir mis en valeur les notions de jeu, de règle et de contrainte en poésie et fiction), ont toujours été considérées comme des attractions de kindergarten. La critique journalistique française est, de manière frappante, obsédée depuis longtemps par le moment où s'incarnera enfin, dans un livre particulier, la restauration nostalgique d'un acmé fantasmé, celui où la gloire de la littérature française retrouverait sa justification universelle. Le retour récent et féroce au roman d'idées ces dernières années en est l'un des symptômes – on y sent bien la recherche désespérée d'une formule qui puisse se développer dans la durée. On ne s'explique pas autrement le succès des Bienveillantes de Jonathan Littell (sujet aguichant et style ampoulé impayable), ni celui en montagnes russes de Michel Houellebecq, dont on voit bien avec l'accueil unanime de son dernier livre qu'il offre à la critique et à son époque exactement ce qu'elles attendent : le reflet limpide, vaguement assaisonné de sarcasmes, de leur propre médiocrité (bien incarnée par une prose et une syntaxe d'une banalité telle qu'elle en devient fascinante – comme si le cliché pouvait acquérir une texture propre). Il est temps pour la France (son universalisme volontaire, aujourd'hui terriblement rouillé) d'effacer d'un revers de main ses mirages temporels. Le point culminant ne reviendra pas, à la fois parce qu'il n'a jamais existé en tant que tel, et parce qu'en réalité il ne cesse d'exister à chaque instant. Briser les barrières de la temporalisation de la littérature, des post-quoi que ce soit, c'est désenclencher le problème lancinant de l'origine, et reposer celui du devenir. Et plutôt que d'associer sempiternellement ce dernier mot à Deleuze, on rappellera cette phrase magnifique de Benjamin qui illumine la préface à son Origine du drame baroque allemand, « l'origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir », et même on citera tout ce passage en entier, pour le simple plaisir de cette prose dense et merveilleuse :

« L'origine, bien qu'étant une catégorie tout à fait historique, n'a pourtant rien à voir avec la genèse des choses. L'origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin. L'origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir, et elle entraîne dans son rythme la matière de ce qui est en train d'apparaître. L'origine ne se donne jamais à connaître dans l'existence nue, évidente, du factuel, et sa rythmique ne peut être perçue que dans une double optique. Elle demande à être reconnue d'une part comme une restauration, une restitution, d'autre part comme quelque chose qui est par là même inachevé, toujours ouvert. Chaque fois que l'origine se manifeste, on voit se définir la figure dans laquelle une idée ne cesse de se confronter au monde historique, jusqu'à ce qu'elle se trouve achevée dans la totalité de son histoire. Par conséquent, l'origine n'émerge pas des faits constatés, mais elle touche à leur pré- et post-histoire. » (3)

***

« Le principe stylistique de ce livre est le montage. Dans ce texte, on voit arriver à l'improviste des imprimés petits-bourgeois, des histoires scandaleuses, des faits divers d'accidents, des événements sensationnels de 1928, des chansons populaires, des petites annonces. Le montage fait éclater le « roman », aussi bien du point de vue structurel que du point de vue stylistique, créant ainsi de nouvelles possibilités très épiques, notamment au plan formel. En effet, n'importe quel matériau de montage ne fait pas l'affaire. Le montage véritable part du document. (…) Ici, pour la première fois, [l'authenticité] a été mise au service de la littérature épique. Ce sont les vers bibliques, les statistiques, les textes de rengaines au moyen desquels Döblin confère autorité au processus épique. Ils correspondent aux vers stéréotypés de l'épopée ancienne. » (4)

C'est bien entendu de Berlin Alexanderplatz que Benjamin parle ici. Du roman de Döblin, il fait le paradigme du montage comme technique d'écriture moderne. Au fleuve homogène du roman réaliste perfectionné au siècle précédent, s'oppose la constellation d'éléments hétérogènes que constitue le grand roman de la ville, devenue omphalos de son époque toute entière : Dublin chez Joyce, Saint-Pétersbourg pour Biély, Berlin pour Döblin, Paris pour Breton et Aragon. Babel (linguistique) ou Babylone (pécheresse), se fantasmant comme centre de l'univers chez Joyce ou se découvrant déjà prématurément vieillie chez les surréalistes, la ville est elle-même, dans ses architectures et ses populations, montage de temporalités, de couches sociales, de flux divers. L'intrusion du document brut, de l'élément discordant, chanson ou prospectus, voire du saut stylistique comme les tramways sautaient brièvement de leurs rails lors des changements d'aiguillages, était aux yeux de Benjamin le paradoxal et nécessaire retour à des formes plus antiques qui avaient été auparavant gommées. Si les œuvres anciennes s'accordaient des « vers stéréotypés » comme des signaux adressés à la culture de leur époque, alors il revenait au tract et au fragment dépareillé de venir assurer à nouveau cette fonction dans la littérature. Même si, comme le souligne Benjamin, tout n'a pas vocation à fonctionner de cette manière, tout comme le montage n'est pas une panacée multifonctionnelle. Il suffit de regarder le Triomphe de la Volonté de Leni Riefenstahl, ou de voir l'usage des techniques futuristes ou constructivistes par les régimes autoritaires, pour comprendre que le montage n'assure pas à lui seul sa fonction éthique. Il est une technique souple (montages de mots avec la métaphore, montages de situations, montages de temporalités…), mais qui attend qu'on la prenne en main. Le seul problème est que de moins en moins d'auteurs semblent lui accorder crédit.

« Le roman a toujours été un atelier, et non un musée », écrit avec justesse Steven Moore. La critique française a, de manière symptomatique, rejeté depuis longtemps le modernisme dans les oubliettes du musée (avec quelques miettes de pain pour attirer les universitaires), tandis que les expérimentations, certes assez dépourvues d'ambitions, de l'Oulipo (seul mouvement à avoir mis en valeur les notions de jeu, de règle et de contrainte en poésie et fiction), ont toujours été considérées comme des attractions de kindergarten. La critique journalistique française est, de manière frappante, obsédée depuis longtemps par le moment où s'incarnera enfin, dans un livre particulier, la restauration nostalgique d'un acmé fantasmé, celui où la gloire de la littérature française retrouverait sa justification universelle. Le retour récent et féroce au roman d'idées ces dernières années en est l'un des symptômes – on y sent bien la recherche désespérée d'une formule qui puisse se développer dans la durée. On ne s'explique pas autrement le succès des Bienveillantes de Jonathan Littell (sujet aguichant et style ampoulé impayable), ni celui en montagnes russes de Michel Houellebecq, dont on voit bien avec l'accueil unanime de son dernier livre qu'il offre à la critique et à son époque exactement ce qu'elles attendent : le reflet limpide, vaguement assaisonné de sarcasmes, de leur propre médiocrité (bien incarnée par une prose et une syntaxe d'une banalité telle qu'elle en devient fascinante – comme si le cliché pouvait acquérir une texture propre). Il est temps pour la France (son universalisme volontaire, aujourd'hui terriblement rouillé) d'effacer d'un revers de main ses mirages temporels. Le point culminant ne reviendra pas, à la fois parce qu'il n'a jamais existé en tant que tel, et parce qu'en réalité il ne cesse d'exister à chaque instant. Briser les barrières de la temporalisation de la littérature, des post-quoi que ce soit, c'est désenclencher le problème lancinant de l'origine, et reposer celui du devenir. Et plutôt que d'associer sempiternellement ce dernier mot à Deleuze, on rappellera cette phrase magnifique de Benjamin qui illumine la préface à son Origine du drame baroque allemand, « l'origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir », et même on citera tout ce passage en entier, pour le simple plaisir de cette prose dense et merveilleuse :

« L'origine, bien qu'étant une catégorie tout à fait historique, n'a pourtant rien à voir avec la genèse des choses. L'origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais bien ce qui est en train de naître dans le devenir et le déclin. L'origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir, et elle entraîne dans son rythme la matière de ce qui est en train d'apparaître. L'origine ne se donne jamais à connaître dans l'existence nue, évidente, du factuel, et sa rythmique ne peut être perçue que dans une double optique. Elle demande à être reconnue d'une part comme une restauration, une restitution, d'autre part comme quelque chose qui est par là même inachevé, toujours ouvert. Chaque fois que l'origine se manifeste, on voit se définir la figure dans laquelle une idée ne cesse de se confronter au monde historique, jusqu'à ce qu'elle se trouve achevée dans la totalité de son histoire. Par conséquent, l'origine n'émerge pas des faits constatés, mais elle touche à leur pré- et post-histoire. » (3)

***

« Le principe stylistique de ce livre est le montage. Dans ce texte, on voit arriver à l'improviste des imprimés petits-bourgeois, des histoires scandaleuses, des faits divers d'accidents, des événements sensationnels de 1928, des chansons populaires, des petites annonces. Le montage fait éclater le « roman », aussi bien du point de vue structurel que du point de vue stylistique, créant ainsi de nouvelles possibilités très épiques, notamment au plan formel. En effet, n'importe quel matériau de montage ne fait pas l'affaire. Le montage véritable part du document. (…) Ici, pour la première fois, [l'authenticité] a été mise au service de la littérature épique. Ce sont les vers bibliques, les statistiques, les textes de rengaines au moyen desquels Döblin confère autorité au processus épique. Ils correspondent aux vers stéréotypés de l'épopée ancienne. » (4)

C'est bien entendu de Berlin Alexanderplatz que Benjamin parle ici. Du roman de Döblin, il fait le paradigme du montage comme technique d'écriture moderne. Au fleuve homogène du roman réaliste perfectionné au siècle précédent, s'oppose la constellation d'éléments hétérogènes que constitue le grand roman de la ville, devenue omphalos de son époque toute entière : Dublin chez Joyce, Saint-Pétersbourg pour Biély, Berlin pour Döblin, Paris pour Breton et Aragon. Babel (linguistique) ou Babylone (pécheresse), se fantasmant comme centre de l'univers chez Joyce ou se découvrant déjà prématurément vieillie chez les surréalistes, la ville est elle-même, dans ses architectures et ses populations, montage de temporalités, de couches sociales, de flux divers. L'intrusion du document brut, de l'élément discordant, chanson ou prospectus, voire du saut stylistique comme les tramways sautaient brièvement de leurs rails lors des changements d'aiguillages, était aux yeux de Benjamin le paradoxal et nécessaire retour à des formes plus antiques qui avaient été auparavant gommées. Si les œuvres anciennes s'accordaient des « vers stéréotypés » comme des signaux adressés à la culture de leur époque, alors il revenait au tract et au fragment dépareillé de venir assurer à nouveau cette fonction dans la littérature. Même si, comme le souligne Benjamin, tout n'a pas vocation à fonctionner de cette manière, tout comme le montage n'est pas une panacée multifonctionnelle. Il suffit de regarder le Triomphe de la Volonté de Leni Riefenstahl, ou de voir l'usage des techniques futuristes ou constructivistes par les régimes autoritaires, pour comprendre que le montage n'assure pas à lui seul sa fonction éthique. Il est une technique souple (montages de mots avec la métaphore, montages de situations, montages de temporalités…), mais qui attend qu'on la prenne en main. Le seul problème est que de moins en moins d'auteurs semblent lui accorder crédit.

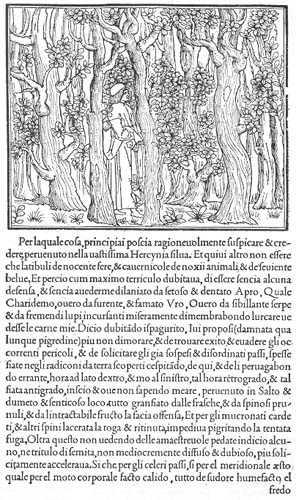

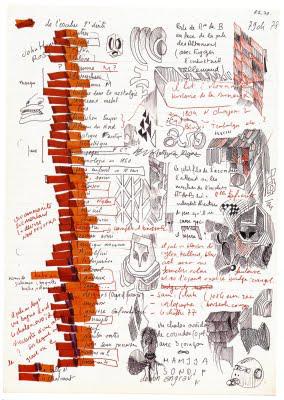

Le montage semble ainsi aujourd'hui, en littérature et surtout en France, quelque chose de démodé et de daté, comme une nouveauté dont on se serait lassé dans l'attente d'un retour aux « valeurs sûres ». Il est intéressant de regarder de ce point de vue la génération d'écrivains américains des années 60 et 70, qu'on qualifie en général de « postmodernes », alors qu'il faudrait plutôt les qualifier (si on aime les étiquettes de bouteille) de « néomodernistes », puisqu'ils venaient en fait réactiver le modernisme aux Etats-Unis après une longue éclipse qui avait vu triompher le « réalisme narratif » et le « débat d'idées » (triomphe qui dure encore, d'ailleurs). Robert Coover et Donald Barthelme, en reprenant à leur compte le fragment, la parodie, la dérision, le montage d'époques et de situations, sans oublier l'ironie et la distance, en sont peut-être les meilleurs exemples. Barthelme est un auteur (on pourrait dire : un conteur) qui ne cesse d'exhiber l'artificialité de ses textes par des montages parfois aberrants (phrase qui tourne sur elle-même, texte numéroté en 100 phrases séparées, phrases en apparence sans rapport les unes avec les autres, texte annoncé sur le Paraguay et qui déraille insensiblement vers l'Himalaya…), mais qui par ces moyens déroutants (non-linéaires, non-orthodoxes) parvient à de nouveaux effets, de nouveaux climats narratifs qui font de chacune de ses nouvelles des instants de pur cristal concentré, à la fois brillant, mélancolique et étonnant. David Foster Wallace disait de la nouvelle de Barthelme intitulée « Le Ballon » que c'était elle qui avait donné naissance à sa vocation d'écrivain – et on le comprend, parce que c'est dans le désir né de l'émerveillement et d'une douce incompréhension que l'image de pensée, une fois la gangue du cliché enfin brisée, peut s'épanouir et poursuivre le relais. C'est dans l'instant obscur où se dévoile l'image dialectique (conçue par Benjamin comme une « boule de feu » fulgurante) que la pensée s'ouvre. Le montage s'oppose aux valeurs sacrées héritées du XIXe siècle, la linéarité et l'immédiate lisibilité – et dans le même temps, il remonte à la source antique de la juxtaposition, du fragment, de la rapidité, et de l'allusivité. Henry James ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait comme règle d'écriture le fameux « tell the truth, but tell it slant » – son biais allant former ce qu'il appelait « l'image dans le tapis », qui est l'image de pensée tissée dans la profondeur des mots tramés. La zone de rapport dialectique peut aussi se produire entre le texte et l'illustration qui la côtoie. André Breton se demandait quand les textes de fictions seraient enfin systématiquement accompagnés de photographies ; dans Nadja, les vues de Paris aussi désertiques et mystérieuses que des tableaux de Chirico, expulsent le pensum de la description pittoresque et redoublent le lourd malaise qui point progressivement dans cette histoire d'amour tragique née du « hasard objectif » – et on en retrouvera quelque chose dans les livres de W.G. Sebald, avec leurs photographies dépourvues de légendes laissant toute place à l'ambiguïté, et ponctuant ces récits sinueux de la perte et de l'étrangeté européenne comme des zones où les yeux se confrontent au contrepoint visuel de ce qu'il vient de lire, architectures comme préfigurant leurs ruines, visages d'autrefois recelant leurs pensées, paysages où la mélancolie née du texte semble se déposer comme une bruine attristée. Le montage, mise à distance ? Expulsion du lecteur de son chaleureux confort mimétique ? Mais région, aussi, où la figure du conteur, enfin libérée des solutions bourgeoises épuisées et anémiques, peut enfin retrouver sa raison d'être, en une époque où l'information prolifère tandis que l'expérience semble dépérir.

« L'information n'a de valeur qu'à l'instant où elle est nouvelle. Elle ne vit qu'en cet instant, elle doit s'abandonner entièrement à lui et s'ouvrir à lui sans perdre de temps. Il n'en est pas de même du récit : il ne se livre pas. Il garde sa force rassemblée en lui, et offre longtemps encore matière à développement. (…) Rien ne recommande plus durablement les histoires à la mémoire que cette pudique concision qui la soustrait à l'analyse psychologique. Plus le conteur renonce naturellement à toute différenciation psychologique, plus ces histoires pourront prétendre rester dans la mémoire de l'auditeur, plus elles se couleront parfaitement dans sa propre expérience, et plus il prendra finalement plaisir, un jour ou l'autre, à les raconter à son tour. » (5)

Le montage semble ainsi aujourd'hui, en littérature et surtout en France, quelque chose de démodé et de daté, comme une nouveauté dont on se serait lassé dans l'attente d'un retour aux « valeurs sûres ». Il est intéressant de regarder de ce point de vue la génération d'écrivains américains des années 60 et 70, qu'on qualifie en général de « postmodernes », alors qu'il faudrait plutôt les qualifier (si on aime les étiquettes de bouteille) de « néomodernistes », puisqu'ils venaient en fait réactiver le modernisme aux Etats-Unis après une longue éclipse qui avait vu triompher le « réalisme narratif » et le « débat d'idées » (triomphe qui dure encore, d'ailleurs). Robert Coover et Donald Barthelme, en reprenant à leur compte le fragment, la parodie, la dérision, le montage d'époques et de situations, sans oublier l'ironie et la distance, en sont peut-être les meilleurs exemples. Barthelme est un auteur (on pourrait dire : un conteur) qui ne cesse d'exhiber l'artificialité de ses textes par des montages parfois aberrants (phrase qui tourne sur elle-même, texte numéroté en 100 phrases séparées, phrases en apparence sans rapport les unes avec les autres, texte annoncé sur le Paraguay et qui déraille insensiblement vers l'Himalaya…), mais qui par ces moyens déroutants (non-linéaires, non-orthodoxes) parvient à de nouveaux effets, de nouveaux climats narratifs qui font de chacune de ses nouvelles des instants de pur cristal concentré, à la fois brillant, mélancolique et étonnant. David Foster Wallace disait de la nouvelle de Barthelme intitulée « Le Ballon » que c'était elle qui avait donné naissance à sa vocation d'écrivain – et on le comprend, parce que c'est dans le désir né de l'émerveillement et d'une douce incompréhension que l'image de pensée, une fois la gangue du cliché enfin brisée, peut s'épanouir et poursuivre le relais. C'est dans l'instant obscur où se dévoile l'image dialectique (conçue par Benjamin comme une « boule de feu » fulgurante) que la pensée s'ouvre. Le montage s'oppose aux valeurs sacrées héritées du XIXe siècle, la linéarité et l'immédiate lisibilité – et dans le même temps, il remonte à la source antique de la juxtaposition, du fragment, de la rapidité, et de l'allusivité. Henry James ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait comme règle d'écriture le fameux « tell the truth, but tell it slant » – son biais allant former ce qu'il appelait « l'image dans le tapis », qui est l'image de pensée tissée dans la profondeur des mots tramés. La zone de rapport dialectique peut aussi se produire entre le texte et l'illustration qui la côtoie. André Breton se demandait quand les textes de fictions seraient enfin systématiquement accompagnés de photographies ; dans Nadja, les vues de Paris aussi désertiques et mystérieuses que des tableaux de Chirico, expulsent le pensum de la description pittoresque et redoublent le lourd malaise qui point progressivement dans cette histoire d'amour tragique née du « hasard objectif » – et on en retrouvera quelque chose dans les livres de W.G. Sebald, avec leurs photographies dépourvues de légendes laissant toute place à l'ambiguïté, et ponctuant ces récits sinueux de la perte et de l'étrangeté européenne comme des zones où les yeux se confrontent au contrepoint visuel de ce qu'il vient de lire, architectures comme préfigurant leurs ruines, visages d'autrefois recelant leurs pensées, paysages où la mélancolie née du texte semble se déposer comme une bruine attristée. Le montage, mise à distance ? Expulsion du lecteur de son chaleureux confort mimétique ? Mais région, aussi, où la figure du conteur, enfin libérée des solutions bourgeoises épuisées et anémiques, peut enfin retrouver sa raison d'être, en une époque où l'information prolifère tandis que l'expérience semble dépérir.

« L'information n'a de valeur qu'à l'instant où elle est nouvelle. Elle ne vit qu'en cet instant, elle doit s'abandonner entièrement à lui et s'ouvrir à lui sans perdre de temps. Il n'en est pas de même du récit : il ne se livre pas. Il garde sa force rassemblée en lui, et offre longtemps encore matière à développement. (…) Rien ne recommande plus durablement les histoires à la mémoire que cette pudique concision qui la soustrait à l'analyse psychologique. Plus le conteur renonce naturellement à toute différenciation psychologique, plus ces histoires pourront prétendre rester dans la mémoire de l'auditeur, plus elles se couleront parfaitement dans sa propre expérience, et plus il prendra finalement plaisir, un jour ou l'autre, à les raconter à son tour. » (5)

Ces lignes font curieusement penser à Pynchon. Alors que tout un pan de la littérature française est englué dans la psychologie (assimilable en partie à un héritage balzaco-proustien avalé de travers et resté coincé dans l'œsophage), jamais Pynchon dans Contre-Jour ne nous avait autant donné l'impression d'échapper magistralement à cette lancinante exigence de sentiments poisseux, de pensées remâchées et de questionnements lugubres. Les personnages de Pynchon ne cessent de glisser, de fuser, de ne se révéler que par petites touches à la fois extrêmement réfléchies et disposées presque nonchalamment. Parce qu'ils ne sont pas prisonniers des situations, mais qu'ils essaient au contraire de flotter au-dessus des gouffres de l'histoire, ils acquièrent dans la durée ce « quelque chose » de disponible et de singulier qui est seul susceptible de véritablement venir nous hanter. Leur psychologie n'est pas la démonstration d'un théorème ; elle s'effleure, se dissimule, n'hésite pas à se contredire. Dans son article sur « Le conteur », Benjamin parle de la sympathie particulière que celui-ci réserve à la petite crapule, au pauvre hère, au marginal. Les plus beaux personnages de Pynchon sont des dudes qui ont lâché prise en ne gardant dans leur parole que ce merveilleux humour désespéré dont ils font preuve à chaque page ou presque (« Parce que la vie, c'est pas Las Vegas ?!? »). Ils ne sont pas trimballés d'un coin à l'autre du globe : au contraire, ils s'y glissent, acquièrent les teintes affolées, mystérieuses ou tragiques des lieux qu'ils traversent, en ressentent les vibrations étranges parce que rien de présupposé ne vient les sangler. Ils nous émeuvent par leur inébranlable survie, par les coups qu'ils reçoivent, par les espoirs tus qui les animent, par le regard cristallin, brillant mais dur, qu'ils portent autour d'eux – et non par une supposée perfection diplômée en psychologie. Les situations les façonnent, et non le contraire. Ils ne nous sont pas imposés par Pynchon, mais offerts – et c'est à cela qu'on reconnaît un authentique, un inoubliable conteur, dans le meilleur sens du terme.

***

Une littérature qui serait donc archéologique (considérant les formes du passé comme des jouets bizarres qu'il faut marteler contre les murs et briser en mille morceaux, sans aucun respect indu, jusqu'à ce qu'ils révèlent leur mécanisme), qui serait anachronique (non-psychologique, non-sociologique, non-factuelle ; mais pas obligatoirement non-historique), et qui serait également prospective (devenue boîte de « chimie amusante », en acceptant ses ratés, ses expérimentations foireuses, ses pétards mouillés, jusqu'à l'obtention de la pierre philosophale des mots). C'est là un drôle de programme. Mais qui vaut sans doute le coup d'être tenté – comme c'est déjà le cas chez bien des auteurs français (pas forcément ceux dont on parle le plus, bien entendu). Il y en a certains que cela troublera. Ils se retrouveront dans le « syndrome de Wotan », au début de l'acte III du Siegfried de Wagner : a priori tout prêts à laisser place à un nouvel ordre des choses, et pourtant changeant d'avis au dernier moment lorsqu'ils réalisent que le petit jeune chargé dudit changement s'apprête en réalité à tout détruire, à tout profaner de sa main impure. C'est le bêta et insupportable Siegfried qui assurera pourtant le passage d'une époque à une autre, de celle des dieux à celle des hommes. Il incarne d'une certaine manière (comme l'écrivain « expérimental ») ce « caractère destructeur » auquel Benjamin a consacré de très belles pages :

« Aux yeux du caractère destructeur rien n'est durable. C'est pour cette raison précisément qu'il voit partout des chemins. Là où d'autres butent sur des murs ou des montagnes, il voit encore un chemin. Mais comme il en voit partout, il lui faut partout les déblayer. Pas toujours par la force brutale, parfois par une force plus noble. Voyant partout des chemins, il est lui-même toujours à la croisée des chemins. Aucun instant ne peut connaître le suivant. Il démolit ce qui existe, non pour l'amour des décombres, mais pour l'amour du chemin qui les traverse. » (6)

A la croisée des chemins, des innombrables chemins : c'est là que nous ne cessons de nous tenir – et que le fantôme de Benjamin, devenu à son tour, de par son sort tragique, « ange de l'histoire », veille désormais sur notre voyage.

-----------------

(1) « Histoire littéraire et science de la littérature » (1931), Oeuvres II, Folio-Essais, p.280

(2) Idem, p.281

(3) Origine du drame baroque allemand (1928), Champs-Flammarion, p.56

(4) « La crise du roman - à propos de Berlin Alexanderplatz de Döblin » (1930), Oeuvres II, Folio-Essais, p.192

(5) « Le conteur - Réflexions sur l'oeuvre de Nicolas Leskov » (1936), Oeuvres III, Folio-Essais, p.124-125

(6) « Le caractère destructeur » (1931), Oeuvres II, Folio-Essais, p.332

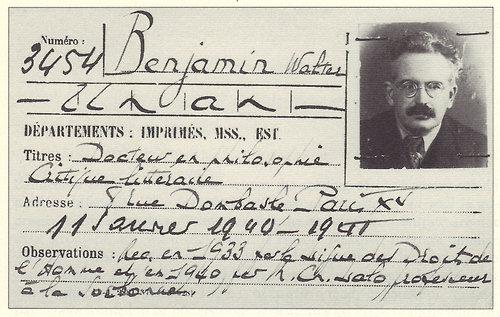

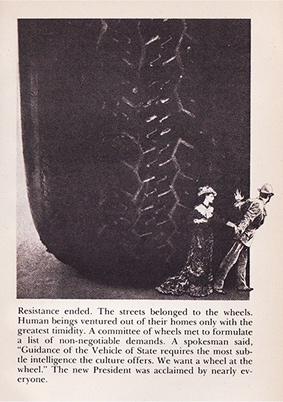

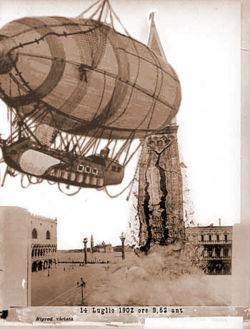

Illustrations : carte de lecteur de Walter Benjamin à la Bibliothèque Nationale, Paris, pour l'année 1940-1941 ; planche typologique de silexs ; page extraite de l'Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna ; page du manuscrit préparatoire de La vie, mode d'emploi de Georges Perec ; collage de Donald Barthelme illustrant sa nouvelle "A Nation of Wheels" (dans The Teachings of Don B.) ; illustration du "Pynchon Wiki Against the Day"

Ces lignes font curieusement penser à Pynchon. Alors que tout un pan de la littérature française est englué dans la psychologie (assimilable en partie à un héritage balzaco-proustien avalé de travers et resté coincé dans l'œsophage), jamais Pynchon dans Contre-Jour ne nous avait autant donné l'impression d'échapper magistralement à cette lancinante exigence de sentiments poisseux, de pensées remâchées et de questionnements lugubres. Les personnages de Pynchon ne cessent de glisser, de fuser, de ne se révéler que par petites touches à la fois extrêmement réfléchies et disposées presque nonchalamment. Parce qu'ils ne sont pas prisonniers des situations, mais qu'ils essaient au contraire de flotter au-dessus des gouffres de l'histoire, ils acquièrent dans la durée ce « quelque chose » de disponible et de singulier qui est seul susceptible de véritablement venir nous hanter. Leur psychologie n'est pas la démonstration d'un théorème ; elle s'effleure, se dissimule, n'hésite pas à se contredire. Dans son article sur « Le conteur », Benjamin parle de la sympathie particulière que celui-ci réserve à la petite crapule, au pauvre hère, au marginal. Les plus beaux personnages de Pynchon sont des dudes qui ont lâché prise en ne gardant dans leur parole que ce merveilleux humour désespéré dont ils font preuve à chaque page ou presque (« Parce que la vie, c'est pas Las Vegas ?!? »). Ils ne sont pas trimballés d'un coin à l'autre du globe : au contraire, ils s'y glissent, acquièrent les teintes affolées, mystérieuses ou tragiques des lieux qu'ils traversent, en ressentent les vibrations étranges parce que rien de présupposé ne vient les sangler. Ils nous émeuvent par leur inébranlable survie, par les coups qu'ils reçoivent, par les espoirs tus qui les animent, par le regard cristallin, brillant mais dur, qu'ils portent autour d'eux – et non par une supposée perfection diplômée en psychologie. Les situations les façonnent, et non le contraire. Ils ne nous sont pas imposés par Pynchon, mais offerts – et c'est à cela qu'on reconnaît un authentique, un inoubliable conteur, dans le meilleur sens du terme.

***

Une littérature qui serait donc archéologique (considérant les formes du passé comme des jouets bizarres qu'il faut marteler contre les murs et briser en mille morceaux, sans aucun respect indu, jusqu'à ce qu'ils révèlent leur mécanisme), qui serait anachronique (non-psychologique, non-sociologique, non-factuelle ; mais pas obligatoirement non-historique), et qui serait également prospective (devenue boîte de « chimie amusante », en acceptant ses ratés, ses expérimentations foireuses, ses pétards mouillés, jusqu'à l'obtention de la pierre philosophale des mots). C'est là un drôle de programme. Mais qui vaut sans doute le coup d'être tenté – comme c'est déjà le cas chez bien des auteurs français (pas forcément ceux dont on parle le plus, bien entendu). Il y en a certains que cela troublera. Ils se retrouveront dans le « syndrome de Wotan », au début de l'acte III du Siegfried de Wagner : a priori tout prêts à laisser place à un nouvel ordre des choses, et pourtant changeant d'avis au dernier moment lorsqu'ils réalisent que le petit jeune chargé dudit changement s'apprête en réalité à tout détruire, à tout profaner de sa main impure. C'est le bêta et insupportable Siegfried qui assurera pourtant le passage d'une époque à une autre, de celle des dieux à celle des hommes. Il incarne d'une certaine manière (comme l'écrivain « expérimental ») ce « caractère destructeur » auquel Benjamin a consacré de très belles pages :

« Aux yeux du caractère destructeur rien n'est durable. C'est pour cette raison précisément qu'il voit partout des chemins. Là où d'autres butent sur des murs ou des montagnes, il voit encore un chemin. Mais comme il en voit partout, il lui faut partout les déblayer. Pas toujours par la force brutale, parfois par une force plus noble. Voyant partout des chemins, il est lui-même toujours à la croisée des chemins. Aucun instant ne peut connaître le suivant. Il démolit ce qui existe, non pour l'amour des décombres, mais pour l'amour du chemin qui les traverse. » (6)

A la croisée des chemins, des innombrables chemins : c'est là que nous ne cessons de nous tenir – et que le fantôme de Benjamin, devenu à son tour, de par son sort tragique, « ange de l'histoire », veille désormais sur notre voyage.

-----------------

(1) « Histoire littéraire et science de la littérature » (1931), Oeuvres II, Folio-Essais, p.280

(2) Idem, p.281

(3) Origine du drame baroque allemand (1928), Champs-Flammarion, p.56

(4) « La crise du roman - à propos de Berlin Alexanderplatz de Döblin » (1930), Oeuvres II, Folio-Essais, p.192

(5) « Le conteur - Réflexions sur l'oeuvre de Nicolas Leskov » (1936), Oeuvres III, Folio-Essais, p.124-125

(6) « Le caractère destructeur » (1931), Oeuvres II, Folio-Essais, p.332

Illustrations : carte de lecteur de Walter Benjamin à la Bibliothèque Nationale, Paris, pour l'année 1940-1941 ; planche typologique de silexs ; page extraite de l'Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna ; page du manuscrit préparatoire de La vie, mode d'emploi de Georges Perec ; collage de Donald Barthelme illustrant sa nouvelle "A Nation of Wheels" (dans The Teachings of Don B.) ; illustration du "Pynchon Wiki Against the Day"