La rigueur budgétaire est à la mode, en Europe plus que nulle part. Alors que le Royaume-Uni annonce un plan d'austérité inédit qui doit supprimer 500 000 emplois publics d'ici 2014, le sommet franco-allemand de Deauville, qui vient de s'achever, a lancé une réforme du Pacte de stabilité de l'Union européenne, durcissant les sanctions envers les mauvais élèves. L'Europe choisit courageusement de se diriger vers une nouvelle récession.

La rigueur budgétaire est à la mode, en Europe plus que nulle part. Alors que le Royaume-Uni annonce un plan d'austérité inédit qui doit supprimer 500 000 emplois publics d'ici 2014, le sommet franco-allemand de Deauville, qui vient de s'achever, a lancé une réforme du Pacte de stabilité de l'Union européenne, durcissant les sanctions envers les mauvais élèves. L'Europe choisit courageusement de se diriger vers une nouvelle récession.

De l'économie aux économies

Le consensus sur les ajustements budgétaires est aujourd’hui évident dans l’Union européenne, la priorité continentale étant le retour dans les limites fixées par le pacte de stabilité (officiellement « Pacte de stabilité et de croissance »), du moins de la limitation du déficit public à 3% du PIB, le problème de la dette accumulée (théoriquement limitée à 60% du PIB) étant repoussé à plus tard. Le temps n’est donc plus à la relance, ni au compromis rigueur-relance (la « rilance » de Christine Lagarde), mais bien à la cure d’austérité. Les pays les plus fragiles, les plus touchés également par la crise économique depuis deux ans, sont aussi ceux qui doivent fournir le plus d’efforts : l’Irlande, dont le déficit public annuel devrait atteindre 32% du PIB en 2010 (!) va finalement opérer 11 Md€ d’ajustements sur quatre ans, contre 7,5 prévus initialement ; la Grèce va elle aussi devoir réviser ses coupes à la hausse, tandis que l’Italie, l’Espagne et le Portugal redoublent d’efforts pour satisfaire les agences de notation.

Mais les ajustements sont aussi spectaculaires dans les grandes économies européennes. Lede David Cameron, qui est encore sur la lancée de son élection, vient ainsi d’adopter un budget qui entend révolutionner les politiques publiques britanniques en amputant l’État de plus de 90 Md€ de dépenses annuelles, avec pour première conséquence la suppression d’un demi-million d’emplois publics d’ici à 2014. La France est loin d’un tel pari, mais suit une logique comparable et clairement affichée dans le projet de loi de finances pour 2011, dont l’adoption sera pour le gouvernement une nouvelle bataille après la réforme des retraites. Partant du constat que « la sortie de crise de l’économie française s’est accélérée au 2ème trimestre 2010 »1, le gouvernement français a déjà entamé « le retrait du soutien budgétaire à l’activité » en 2010, « afin de permettre à la reprise de s’installer durablement, conformément à la stratégie adoptée par l’Union européenne ». La politique de relance est donc achevée, priorité désormais à la réduction des déficits « en agissant prioritairement sur la réduction des dépenses, pour éviter toute hausse généralisée des impôts ».

Ce consensus sur la politique budgétaire en Europe suit donc trois certitudes principales :

- le déficit public représenterait un risque majeur et urgent pour les Etats membres ;

- la reprise économique serait bien entamée, en cours d’accélération et ne nécessiterait plus de soutien public ;

- la résolution du déficit passerait par la réduction importante de la dépense publique, et non par un ajustement sur les recettes.

L’Europe au bord de la faillite !

Pas d’idéologie... Et pourtant, la vision purement comptable des politiques budgétaires est par nature idéologique, en ce qu’elle ignore les raisonnements économiques les plus élémentaires. Une remarque suffit à bousculer les mises en garde sur l’endettement : un État, quel qu’il soit, peut être déficitaire année après année sans s’endetter, et même réduire son taux d’endettement public. Pourquoi ? Parce que la valeur nominale de la dette (en euros) ne nous renseigne pas sur son poids réel, mesuré en fonction du PIB, c’est à dire de la richesse nationale. C’est là que rentre en jeu la croissance économique : si le PIB augmente à un rythme annuel supérieur au rythme de l’endettement (c’est à dire au déficit annuel), alors le ratio dette/PIB se réduit. Ce mécanisme explique aussi pourquoi, malgré un effort budgétaire, un pays peut être confronté à une hausse du poids de la dette, ce qui arrive en ce moment en Irlande, et est annoncé dans les années à venir pour la France. L’économie interdit toute réflexion « toutes choses égales par ailleurs » : or c’est bien dans de telles bornes que sont échafaudés les plans d’austérité.

Mais cette angoisse a atteint son sommet plus récemment, à la suite de la crise grecque. Ce cas très particulier d’un pays qui avait maquillé les chiffres de finances publiques en affichant un déficit moitié moins élevé qu’en réalité (6% du PIB au lieu de 12,7%) risquait donc, et risque toujours selon les gouvernants européens, de contaminer l’ensemble de la zone euro et toute l’Union, chaque pays en entraînant un autre dans sa chute. L’Irlande, qui a vu les tensions s’accroître sur sa dette publique en septembre, serait le deuxième pays à tomber en raison de sa dette publique : mais l’argument est en l’occurrence malhonnête. Car s’il faut comparer l’Irlande à un autre pays européen, c’est par exemple à l’Espagne en ce que les deux ont connu une bulle spéculative immobilière. Et en comparant les politiques des deux pays depuis deux ans, on découvre que l’Irlande a entamé une cure d’austérité très tôt, tandis que l’Espagne s’est montrée moins rigoureuse, ou au contraire plus soucieuse de ne pas handicaper la relance économique. De fait, les taux auxquels s'endette l'Espagne, ont baissé sans véritable plan d’austérité, quand ceux auxquels est soumise l’Irlande augmentent malgré les annonces répétées de coupes budgétaires. Les marchés, en effet, savent bien que la première garantie de l'équilibre financier d’un État, ce n’est pas la faiblesse de son budget, mais son potentiel de croissance.

Enfin, généraliser le cas grec à toute l’Europe est une grave erreur en ce que les situations nationales sont différentes. Ainsi, depuis le début de l’année, les taux d’intérêt des obligations à dix ans ont chuté de façon spectaculaire en Allemagne aussi bien qu’en France (courbe ci-dessous), d'une façon que le simple report d'investissements grecs ne saurait certes pas expliquer. Les taux actuels sont même historiquement bas : au 21 octobre, la France s’endette à 10 ans à un taux de 2,84% (TEC 10), contre des taux avoisinant les 4% ces dernières années. Mieux, jamais les taux des obligations à dix ans n’étaient descendus au-dessous de 3% depuis quinze ans que ce taux est calculé. En fait de tensions sur la dette publique, jamais les marchés n’ont eu autant confiance en la France ou en l'Allemagne.

Pas d'idéologie...

Comment cela est-il possible ? Là encore, raisonner toutes choses égales par ailleurs entraîne l'incapacité de comprendre la situation actuelle, et donc de définir une politique économique adaptée. La différence principale entre la situation économique actuelle et celle d’avant la crise est reflétée par les taux directeurs quasiment nuls des banques centrales, que ce soit du côté de la Réserve fédérale des États-Unis (0,25%), de la Banque centrale européenne (1%), ou de la Banque d’Angleterre (0,5%). Et si les taux d’intérêt nominaux sont si bas, rendant les taux d’intérêt réels à peu près nuls voire négatifs, c’est que c’est la seule chose que permet la situation économique actuelle. En effet, les taux d’intérêt découlent du point d’équilibre entre l’offre et la demande de fonds, c’est à dire entre l’épargne et l’investissement (la courbe IS, outil économique de base), et non l’inverse. Si les taux d’intérêt sont trop élevés, l’épargne rapporte plus mais l’investissement coûte trop cher à l’emprunteur, il doit donc diminuer ; inversement s’il est trop faible, emprunter devient intéressant, mais l’épargne est trop peu rentable et la demande de fonds excède l’offre.

Or, tout indique aujourd’hui que les taux d’intérêt sont trop élevés : les taux d’épargne des économies de la zone euro établissent des records, que ce soit en France (16,2% du revenu disponible brut en 2009) où les indicateurs de confiance laissent redouter une aggravation, ou en Allemagne ; tandis que les investisseurs paralysés par leur peur du risque retiennent les fonds, privent l’économie de liquidités. Et, donc, dirigent celles-ci vers l’emprunt souverain, qui demeure plus sûr que n’importe quel investissement privé, avec pour contrepartie un rendement faible, et même presque nul dans le contexte actuel. Or, les taux d'intérêt ne peuvent descendre plus bas que zéro2. Emprunter est donc dans un tel moment la mission de l'État, afin de débloquer la liquidité, c'est à dire d'allouer les fonds que le système bancaire et financier ne suffit plus à allouer pour entraîner l'économie.

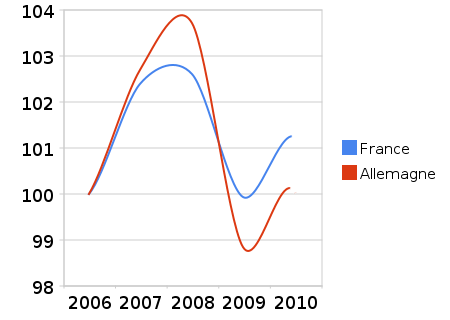

« Pas d’idéologie » réclamait, rappelons-le, Nicolas Sarkozy en 2004. Mais de quel côté se trouve l’idéologie ? Du côté de ceux qui signalent que les risques associés à la dette publique n’ont jamais été si faibles, ou du côté de ceux qui les exagèrent afin de s’en servir comme prétexte pour des ajustements budgétaires ? Or ceux-ci, voyant la fragilité de l’argument du « risque de faillite », ont décidé de compliquer leur raisonnement. En effet, comme retranscrit plus haut, la relance économique aujourd’hui ne nécessiterait plus de soutien, la reprise serait déjà acquise, d’une part, et tout stimulus budgétaire serait dès lors inefficace, d’autre part. Mais de quelle reprise économique parle-t-on ? Le principal argument censé donner confiance dans l’économie européenne est la bonne performance de l’Allemagne au deuxième trimestre 2010. Or, comme le montre le schéma ci-dessous, l’Allemagne, économie exportatrice très dépendante envers le marché mondial, est aujourd’hui encore dans une phase de rattrapage par rapport à l’effondrement de 2009, et la croissance allemande lissée sur quatre ans demeure inférieure à celle de la France ! Quoi qu’il en soit, en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe, rien n’indique un rattrapage par rapport à la tendance d’avant 2008, pourtant déjà modeste (croissance annuelle moyenne 2001-2007 : +1,86% en France, +1,3% en Allemagne).

Variation du PIB (base 2006 = 100)

Parler de « reprise économique » aujourd’hui, alors même que les pays de la zone euro connaissent encore un taux de chômage de 10,1%, est donc une plaisanterie. Seule l’Allemagne s’en sort mieux avec un taux de chômage de 6,8%, mais sans miracle : ce bon chiffre est principalement permis par le programme Kurzarbeit, dispositif de chômage partiel rémunéré qui a sauvé 500 000 emplois lors de la récession, mais a aussi demandé un financement public conséquent. Un exemple de relance keynésienne, donc : l’idéologie serait plutôt du côté de ceux qui l’oublieraient.

« Le dossier symbolique de l'ISF »

La conclusion est claire : d’abord, réduire les déficits n’est en soi pas un impératif absolu, l’important étant que, sur plusieurs années, les pays européens soient en mesure de maîtriser leur ratio dette/PIB. En revanche, l’économie actuelle, loin de sortir de la dépression, a besoin de politiques publiques soutenant la croissance, à commencer par des politiques budgétaires. Et aux néo-classiques convaincus que le stimulus budgétaire est condamné à l’inefficacité (Treasury View, effets néo-ricardiens), certains (Almunia et al., 2009) répondent au contraire qu’une politique budgétaire est la seule adaptée à la situation actuelle (taux d’intérêt proche de zéro, aversion au risque généralisée). Quoi qu'il en soit, le moment n’est en tout cas pas à dégager des marges budgétaires : le retour de la croissance doit être la priorité, et ce n’est que celle-ci qui, outre une amélioration du ratio dette/PIB, autorisera une réduction des déficits (Jayadev, Konczal 2010).

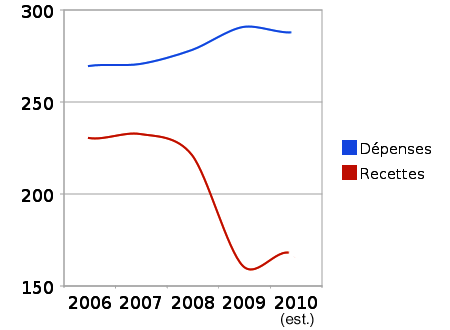

Mais face à cela, les arguments sont-ils toujours rationnels ? La presse française continue de s’inquiéter de l’endettement public, sur un mode angoissé qui fait fi de tout raisonnement économique, et les livres catastrophistes sur la « faillite de la France » fleurissent et, apparemment, se vendent bien. Gageons aussi que l’on entendra d'ici 2012 beaucoup de discours sur une France vivant « au-dessus de ses moyens ». Soit dit en passant, il est aussi temps de remettre en question la troisième hypothèse, selon laquelle l’endettement serait le fait d’un État qui dépense trop. Car si le poids de la dette a augmenté ces dernières années, c’est avant tout du fait de la baisse des recettes, consécutive à l'accumulation des cadeaux fiscaux depuis 2002, et de la crise, comme le montre l’évolution du budget général.

Progression du budget général (milliards d'euros)

Données : Lois de règlement 2006, 2007, 2008, 2009 ; Loi de finances rectificative 2010

Et, là encore, ajuster la dépense à la baisse pendant une période de dépression ne peut qu’aboutir à une baisse de la croissance et à un poids accru de la dette : de tels ajustements ne peuvent être expansionnistes que dans le cas très précis de pays pouvant baisser leurs taux d’intérêts et bénéficier d’un différentiel favorable par rapport aux pays voisins, à l’exemple de l’Irlande en 1987. Inapplicable aujourd’hui, dans un monde de taux d’intérêts nul (Jayadev, Konczal 2010)3. Mais, finalement, la logique gouvernementale est-elle vraiment économique ? Le marchandage du ministre du budget François Baroin, annonçant que le bouclier fiscal pourrait être supprimé à condition que l’ISF le soit aussi, paraît lui aussi, surtout, idéologique, ou plus simplement intéressé.

Les choses paraissent donc claires, les erreurs actuelles évidentes, et les risques également transparents. Comme l’exprime Joseph Stiglitz dans sa nouvelle édition (à paraître) du Triomphe de la cupidité, les politiques actuellement menées dans l’UE et dans la zone euro risquent de créer les conditions d’une nouvelle récession, comparable à celle de 2009. Et, parce que l’entêtement politique semble insoluble, elles pourraient déboucher sur la fin de l’euro et la fragilisation de l’Union européenne. La remise en question des choix européens de politique économique est d'ailleurs le fait de plusieurs Nobels d’économie, Stiglitz étant en la matière rejoint par Paul Krugman, très acerbe envers les préconisations anti-inflation et anti-déficit de l'Allemand Axel Weber qui, sauf surprise, devrait succéder à Jean-Paul Trichet à la tête de la BCE. Mais des économistes plus marqués à droite sont également très prudents en ce qui concerne les choix actuels de politique économique, Olivier Blanchard par exemple dont les recommandations invitent à des ajustements budgétaires très étalés dans le temps, et compensés par une remontée de la cible d'inflation, véritable tabou européen.

La politique économique adoptée par la quasi-totalité des pays européens, et par la France en particulier, fondée sur des ajustements budgétaires urgents, est donc plus qu’inadaptée : elle est suicidaire. L’adoption du Projet de loi de finances pour 2011 sera le principal dossier de fin d’année pour l’exécutif français. Les mouvements sociaux seront-ils résignés en cas d’adoption de la réforme des retraites ? C’est pourtant ce second projet qui sera pour les Français le plus cruel.

Notes :

(1) PLF pour 2011, Rapport économique, social et financier, I, p. 5.

(2) En fait, de plus en plus de banquiers centraux réclament même, en Europe comme aux États-Unis, une remontée de ces taux d'intérêt, craignant un retour de l'inflation alors qu'un épisode de déflation ou d'inflation nulle semble plus crédible, d'après les récentes interventions de Gavyn Davies ou d'André Meier.

(3) Une chute du taux de change pourrait avoir des effets équivalents, mais la question de l'euro fort est à la fois sensible et trop longue pour être ici développée.

Crédits iconographiques : (1) © Labour - (2) © Charb -(3) Agence France Trésor - (3) et (4) © La Brèche - (5) © 2010 Gérard Julien/AFP.