La vérité si je mens 2 (Thomas Gilou 2001)

Comme dans nombre de comédies franchouillardes, la recette du bonheur est simple : des potes pour la vie, des nanas pour une nuit et du fric. Sauf que là, on doit faire un poil plus d’efforts que dans Brice de Nice ou Ah ! Si j’étais riche (où le fric tombe du ciel) et qu’on nous montre un tant soit peu, comment l’obtenir : en montant une arnaque à base d’usine en carton et de commande frelatée. Ou les relations d’affaires comme une gigantesque partie de bonneteau. Ou le plus vieux gag du monde (l’arroseur arrosé) adapté au libéralisme : l’arnaqueur d’aujourd’hui sera l’arnaqué de demain.

D’une même voix, Laurence Parisot et Ségolène Royal déplorent non seulement le parfum machiste de l’ensemble, mais surtout le manque de vision gagnant-gagnant dans cette façon d’entreprendre.

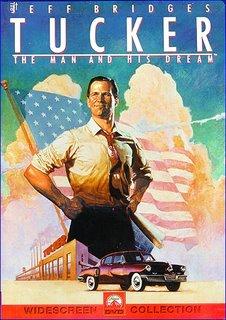

Tucker, the man and his dream (Francis Ford Coppola 1988)

Souvenir fort vague. Une affiche retrouvée sur le Net...

... me ferait dire qu’on risquerait de trouver là un exemple flagrant de « film soviétique américain ». Pour autant, film assez paradoxal : hagiographie contrariée d’un fabricant automobile de l’après-guerre, cousin oublié de Rockefeller et d’Howard Hughes qui voyait dans l’industrie le moyen de poursuivre ses jeux et rêves d’enfant. « Success story » en demi-teinte, minée par l’amertume d’un héros prométhéen qui avance envers et contre tout, mais en partie condamné d’avance, victime des lobbys, des trusts et des rivaux moins inspirés. En somme, victime de tous les « freins à la croissance » (mais en fait, surtout la sienne de croissance) possibles et inimaginables. Soixante ans avant, Tucker réclamait déjà que les 316 mesures du rapport Attali soient appliquées sans condition. En même temps, l’identification du réalisateur à son héros étant tellement évidente, il apparaît rétrospectivement assez louable que la croissance de l’ego de Coppola ait subi quelques nets coups de frein, parce que, sinon, devenu le parrain d’Hollywood ou « the last tycoon », on n’en pourrait plus.

Coûte que coûte (Claire Simon 1996)

Documentaire sur la déconfiture d’une PME de préparation de plats préparés, ou malgré une évidente bonne volonté et solidarité, c’est une fatale stratégie de l’échec qui semble à l’œuvre.

Dispositif simple mais diablement efficace (ne venir filmer que les fins de mois) qui fait des bilans, factures, payes et dettes d’incommensurables éléments de suspense (nos héros s’en sortiront-ils ce mois-ci ?), mais surtout ton singulier et plutôt inattendu. Finalement détaché, philosophe, à mille lieux de toute commisération ou apitoiement propre au « film de gauche ». Il faut dire qu’il ne s’agit pas ici de compter les points entre deux camps, mais de constater que patron comme salariés partagent par nécessité (voire par solidarité ?) la même galère. Le gouvernement actuel fait la fine bouche devant cette vision de « la petite entreprise qui connaît trop bien la crise ».

Weeds (série créée par Jenji Kohan 2005)

Une mère de famille se lance dans le trafic de haschich mais attention « à la Clinton », sans avaler la fumée. La série évite prudemment les dommages collatéraux (pas un junkie ou un simple dépendant à l’horizon, en tout cas dans la première saison) et se concentre sur un jeu de dupes entre adultes et ados. Pour autant, chaque épisode est l’occasion d’une petite séance de vulgarisation des joies managériales : établissement du siège social, recherche de clients et d’investisseurs, buzz marketing, communication et diversification, « plus produit » pour conserver une longueur d’avance sur la concurrence. Les leçons sont bien apprises, bien intégrées, saupoudrées au quotidien de l’american way of life de la même façon habile que Daft Punk intègre le marketing à sa musique. Un petit commerce qui suit son petit bonhomme de chemin, avec juste ce qu’il faut d’innovation pour ne pas péricliter, mais sans agressivité (on n’est pas des rapaces non plus). De toute façon, en Amérique comme ailleurs, le plus difficile des artisanats reste celui de la famille.

American Gangster (Ridley Scott 2007)

Variante de la précédente, mais version import-export, grande distribution et clientèle captive. Et un patron qui perd subitement son sens de l’humour dès lors qu’il est question de sa franchise (à tous les sens du terme d’ailleurs) et de la qualité de ses produits. Là encore, beaucoup de documentation sur le « gangstérisme » assimilé au plus performant des mécanismes économiques, mais faute de point de vue d’écriture et de réalisation, ce « gangstérisme, stade suprême du libéralisme » (quel beau brûlot, ça aurait pu être) tourne court. Frank Lucas pourra toujours plaider qu’il a ramené quelques points de croissance à Harlem, et créé quantité d’emplois dans le Bronx, mais sa seule ligne de défense, c’est finalement celle assez blasée (et effrayante) du film : « Deal is a dirty job but someone got to do it ». Tout comme notre Président a sermonné Jérôme Kerviel pour slogan mal compris (il s’agit juste de « travailler plus pour gagner plus », mais pas de ne « prendre aucun jour de vacances pour gagner beaucoup trop »), le Medef rappelle que Frank Lucas sort des critères du « manager de l’année » et est exclu de la compétition pour contrôle anti-dopage positif.

It’s a free world (Ken Loach 2007)

On ne sait si c’est la Palme ou la fréquentation d’Olivier Besancenot qui a donné une nouvelle jeunesse à Ken, mais toujours est-il qu’il signe sans doute là son meilleur film (même s’il y avait de belles choses dans Sweet Sixteen et The navigators) depuis Riff Raff (1991). Film ouvert à tous les vents, même les plus malaisants, où ce qu’il peut y avoir de sentimental, de moralisateur est assez vite contrebalancé par la révélation de dimensions inattendues aussi bien dans la complexité des personnages que dans l’efficacité cinématographique, puisque le film se paye même le luxe d’une escapade flippante dans le slasher movie.

Au tout début et à la toute fin, encadrant cette vaste palette qui paraît humblement mais sûrement se mesurer à la complexité de la mutation sociétale actuelle, la même scène...

... pour signaler que nous avons là affaire à un cycle inexorable : une séance de recrutement de travailleurs de l’Est menée par l’héroïne. Bien qu’apparemment identiques, une mutation dans le profil de l’héroïne, mais pas celle qu'elle attendait. Alors qu'elle pensait s'émanciper en montant sa boîte, elle en est rendue à la même aliénation. Valet au début. A peine sergent recruteur à la fin. Entre les deux, le parcours de ce petit soldat blairiste aura permis de faire résonner les mots de Büchner dans La mort de Danton (1835), qui s’ils parlent de la Révolution Française, s’appliquent sans doute aussi parfaitement au libéralisme dérégulé :

« Comme Saturne, [il] dévore ses propres enfants ».PS : Il est vrai que le titre de ce blog lui-même pourrait être compris comme une exhortation à travailler toujours plus et à ouvrir les magasins le dimanche. Bon. Je rappelle que c’est le titre d’une chanson produite par un groupe dont j’avais surtout retenu l’aspect « chantier permanent », esprit assez proche du blog. Maintenant, j’ai peut-être un inconscient Medef au fond de moi… Rappelons tout de même qu’on y entend, dans cette chanson, une sentence définitive: « Peut-être, le mal du siècle, c’est l’emballage » à laquelle je ne peux que souscrire et complètement agréer.