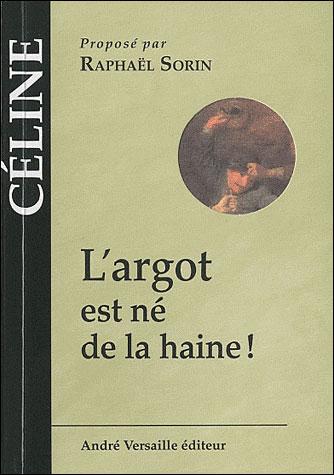

Céline

« L’argot est né de la haine »

Proposé par Raphaël Sorin

Notice biographique : Bernadette Dubois

« Le grain de la voix », une découverte de Rolland Barthes, ça existe, rappelle Raphaël Sorin. Mais avec Céline, écrit-il, « c’est le pompon », donc le mieux du mieux dans ce registre.

C’est vrai, il suffit de l’écouter dans ce petit recueil, on l’entend, la musique de Céline, mais aussi ses harangues, ses sarcasmes ; il n’est pas toujours fin, il brutalise, son propos est acerbe, (je pense ici à Sartre, cet « agité du bocal ») ; oui, décidément, pour moi qui n’avait lu que « Voyage au bout de la nuit », je suis scotché. Mais j’aime cette langue qu’il pratique avec beaucoup de bagout, de jurons et d’argot – il écrit comme il parle quand il écrit ; il parle comme il écrit quand il répond à une journaliste -, il est déconcertant. Il n’est pas toujours juste - il n’aime pas les idées, et il dit être pratique – mais sa prose pratique écorche souvent les oreilles, les tendres surtout, et les justes.

Mais j’aimerais écrire comme ça.

Le secret de Céline, dit Raphaël Sorin, c’est l’émotion, une émotion qu’il ne contrôle pas toujours, qui exacerbe les penseurs, lorsqu’il met ses trois points de suspension – oui, ces points laissent le lecteur ajouter du sens à son propos – mais qui déconcerte. C’est son style, il traverse le langage parlé. Il n’y a que ça pour Céline : un style, et de l’émotion à provoquer de l’indigestion chez le lecteur non averti, prude. Mais il ne déraille pas ; ou bien non, il déraille parfois.

Dans sa grande attaque contre le Verbe (premier texte), il le dit : « Ça ne va pas me troubler du tout, je vais dire tout ce que j’en pense, et personne ne m’empêchera de parler ». Il n’aime pas ces écrivains qui tournent autour du pot, qui n’entrent pas, ou jamais directement dans le sujet, « ils font des singeries tout à fait inutiles ». Il le dit, les histoires d’aujourd’hui n’ont plus rien à dire, il n’y a que le « style » qui compte; et sans style, il n’y a rien ; que du documentaire, des photographies, ce sont des « romans inutiles ».

Comment écrit-il ? « Mais enfin ! il s’agit de se placer dans la ligne où vous place la vie, et puis de ne pas en sortir, de façon à recueillir tout ce qu’il y a, et puis de transposer en style ».

Bien sûr tout ça n’est pas dans le style du bachot, ce n’est pas dans les règles de l’académisme, c’est agaçant, dit-on à son sujet. Mais il revient à la charge et ajoute ceci (je souligne) : « Ce style, il est fait d’une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens ». Le lecteur ainsi n’est pas laissé sans vie, - je l’interprète ainsi - il a sa part du jeu à jouer ; lui aussi, émotionné, doit sortir de ses gonds, de ses manières habituelles de lire (si cela est ; et cela est le plus souvent une manière de penser dialectiquement tout propos, du « bafouillage », dit Céline) et prendre les phrases de Céline à bras le corps, s’en emparer ; son travail alors, le lecteur, est celui d’un styliste de la lecture. Le travail d’écrire – difficile, dit Céline - a été fait pour lui ; des 80,000 pages au départ, Céline en a retenu 800. Il ne reste pour le lecteur qu’à prendre son plaisir, à jouir.

Le monde est marqué par l’encyclopédisme, beaucoup d’idées ; alors faire du neuf aujourd’hui – on y prétend, dit Céline – mais qui peut y arriver ? Aujourd’hui (on est en 1958) on est superbement documenté et ceux qui prétendent faire du neuf, mentent. Oui, écrit Céline, « ça sent le mensonge. Pourquoi ? Il n’est pas donné à l’homme de faire beaucoup de neuf ». Dans le cœur d’une vie, faire un petit changement, « c’est énorme », ajoute-t-il. Alors au lieu d’aller de bouffissures en bouffissures (en croyant faire du neuf), l’écrivain devrait plutôt chercher à s’émotionner, et faire du style.

Lors d’une entrevue – dont le texte n’a jamais été publié avant ce jour - avec des élèves de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales, Céline déclarait :

« J’ai une réputation solidement établie d’ordure, il faut qu’elle me serve ».

Lors d’un entretien radiophonique – lui aussi jamais diffusé, c’était en 1961, mais conservé jusqu’à ce jour – Céline déclarait : « Je ne sais pas jouir de la vie ».

1/ Le ton de Céline, son style de réponse, ses réparties, si je peux dire, le révèlent « entier » et donnent le « c » de son credo en écriture: pour lui, on a appauvri l’ancien français en le rendant académique (les Jésuites ont un tort immense dans ce cas) et cela laisse une langue impossible, « tandis qu’on la trouve encore vivante dans le langage parlé. Mais il fait faire passer le langage écrit à travers le langage parlé et ça, c’est très dur et personne ne veut le faire ». Ce credo, c’est aussi « cette petite musique » que seul son style peut nous faire entendre.

Cet assertion ravive mes souvenirs d’écriture du livre « Si tu veux faire rire le bon dieu... ». Oui, j’écrivais ainsi, travaillant des centaines d’heures pour rendre vivante, et surtout lisible au sens de littérairement acceptable et intéressant, des paroles jouissives que je recevais lors d’entretiens avec les héros de ce livre : tous ces entrepreneurs qui avaient réussi leur projet d’entreprise. Avec minutie, avec pondération, avec le souci de ne pas trahir, avec cette idée fondamentale pour moi qu’ils savent intellectualiser à partir de leurs expériences, et surtout, les dire mieux que moi, les rendre mieux à l’oral, puis à l’écrit, que je ne le pourrais (il est inutile de se mettre à leur place, ils n’en ont pas besoin). Et là, je jouais ce que j’appelais mon rôle de « passeur » ; je reprenais sans cesse leurs propos, les écrivais, les réécrivais, déplaçant ici une virgule, là un point d’exclamation, là des points de suspension, là un mot, là une phrase, là un paragraphe, tâchant de ne jamais briser leur « argot québécois » si précieux à l’oreille, leurs jurons parfois,... Ai-je réussi ? je ne sais pas ; mais je sais ce qui m’animait : je voulais, comme le dit Michon, faire sauter la baraque de mes « dires » et de ma langue trop académique et dire autrement avec leur langue des propos d’universitaires que je ne saurais dire avec autant de vérité, autant de sens. J’étais en quête d’une double crédibilité : celle de leurs propos, celle de mon propos d’universitaire. Pour moi, cela devait converger irrémédiablement. Le « Roi » devait venir ; mais je sais bien qu’il vient quand il veut. Il fallait architecturer ces mots drôles et ces formules curieuses qu’ils utilisaient pour dire leurs vérités. Je ne sais pas si une certaine « petite musique » peut être entendue dans ce livre. Si oui, eux et moi aurions réussi à faire venir le « Roi ».

2/ Le ton de Céline, son style de réponse, ses réparties, si je peux dire, montrent aussi des morceaux de non-amour, d’amertume, d’agressivité, d’aigreur (même s’il nie cela). Il dit n’écrire ni par amour, ni par haine, indifférent à ses contemporains – sinon à Sartre, cet « agité du bocal » - et, à 67 ans, il dit écrire pour gagner sa vie. Et, si il y eut un moment d’intimité lors de cet entretien, c’est quand il avoue, qu’au fond, il ne sait pas jouir de la vie, qu’il ne boit pas, qu’il n’aime pas bouffer, qu’il se sait mal doué pour ces choses, et que finalement il n’a qu’une envie, « c’est dormir et qu’on me foute la paix, ce qui n’est pas le cas ». Il ajoute à propos de ses contemporains : « J’ai été pitoyable, mais je le suis plus. Maintenant, je suis indifférent, ils m’emmerdent, c’est tout ce que je sais... »

Philosophe Céline ? Des idées, tout ça... NON. « Non, c’est vraiment de la merde ! Vous comprenez, tout simplement, de la merde ! »

Et quand il pense (fait bien que je le dise comme ça), il croit que, fondamentalement, « l’homme hait l’homme, l’homme est un gorille destructeur et lubrique », et que lui-même, ne croit plus en personne, déteste la vie, et la subit parce qu’il vit. « Je suis de l’école pessimiste évidemment ». Ça, on le sent bien, peut s’en faut.

Mais il n’est pas désespéré, il attend le train qui vient, il l’entend déjà siffler, - foutez-moi la paix, demande-t-il – il espère crever le moins douloureusement possible,... et en attendant, fidèle à son option en écriture, à son éducation scientifique, « moi, je regarde ce qui existe, ce qui n’existe pas... Je ne cherche pas à faire de sexologie, ni de psychologie, de métaphysique, j’ai qu’à raconter et à transposer ». Là commence sa cuisine, ses nombreuses heures de travail pour faire apparaître cette « petite musique » dans le texte, celle qui enchantera le lecteur.

Dans le texte « Hommage à Zola », Céline se montre un peu gêné devant son œuvre ; il le trouve « héroïque » d’avoir montré à ses contemporains quelques gais tableaux de la réalité. Ce n’est plus possible aujourd’hui, dit-il, trop de réalités connues tuent la réalité ; nous vivons dans le monde des symboles et des rêves. « La position de l’homme au milieu de son fatras de lois, de coutumes, de désirs, d’instincts noués, refoulés est devenue si périlleuse, si artificielle, si arbitraire, si tragique et si grotesque... » Oui, dit-il, le naturalisme de Zola n’est plus possible en littérature, la réalité n’est plus possible à personne, alors qu’un désir de néant s’est profondément installé dans l’homme qui manifeste une « sorte d’impatience amoureuse à peu près irrésistible, unanime pour la mort ».

« Rabelais, il a raté son coup ». Pourquoi ? Il voulait démocratiser la langue, ce fut une vraie bataille. Lui aussi aurait voulu faire passer la langue parlée dans la langue écrite, sortir de la langue figée, académique (cette langue de merde, dit Céline). Ce fut un échec. Il observe chez Rabelais « la crudité juste ». « Ce qu’il y a en effet de bien chez Rabelais, c’est qu’il mettait sa peau sur la table, il risquait ».

Dans « Chanter Bezons, voici l’épreuve » (1944), Céline en incipit écrit : « Pauvre banlieue parisienne, paillasson devant la ville où chacun s’essuie les pieds, crache un bon coup, passe, qui songe à elle ? Personne. Abrutie d’usines, gavée d’épandages, dépecée, en loques, ce n’est plus qu’une terre sans âme un camp de travail maudit, où le sourire est inutile, la peine perdue, terne la souffrance ».

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Suit un texte que je trouve diabolique (pp 69-75). Il sait qu’on y crève, qui s’en soucie ? Il sait qu’on y souffre et qu’on y « expie le crime de rien ». Vive donc la mort à Bezons. La trame de son Histoire est atroce, tous y sont passés, maréchal, Napoléon, Madame en calèche, les Cents Gardes, et l’ont traversé sans un regard pour ses gens, à tâtons, - quelle fatigue – et d’autres viendront, les Chinois peut-être ?

À propos du texte de Sartre, « Portrait d’un antisémite », Céline écrit : « Ce n’est ni bon ni mauvais, ce n’est rien du tout ». La diatribe qui suit est sans appel. « L’agité du bocal » reçoit un plein seau de merde célinienne ; moins un pamphlet et davantage une attaque injurieuse, une critique salope du texte de Sartre. On le sait Céline n’a pas aimé que Sartre dise qu’il soutenait les thèses nationalistes socialistes des nazis parce qu’il était payé. Bref Céline s’est emballé et l’attaque personnelle est du plus bas étage.

« L’argot est né de la haine », le dernier texte (1957) de ce recueil, rappelle que l’argot, tous les argots, Céline connaît bien. Il les a vécus. Ne lisez pas l’Humanité, dit-il, si vous voulez comprendre que l’ouvrier a envie de dire à son patron qu’il le déteste. Entendez l’ouvrier plutôt. « L’argot est fait pour exprimer les sentiments vrais de la misère » Il n’y a pas de glossaire pour montrer cela, que des images que l’argot seul peut montrer et exprimer. L’ouvrier, quand il dit à son patron « je vais te crever », montre sa haine. L’argot est né de la haine.

On dit de Céline qu’il a révolutionné les règles du roman. Il est naturel pour quelques-uns de ne pas aimer Céline, et pour d’autres de le haïr. Le Clézio dit cependant « qu’on ne peut pas ne pas lire Céline ». Bernadette Dubois, dans sa postface dit qu’il est « un impitoyable défenseur du style contre les idées ».

J’avais lu « Voyage au bout de la nuit », je l’ai relu, et je garde cette impression que ce livre m’a parlé davantage que bien d’autres textes, en ceci principalement que je m’y retrouvais et que le sens m’apparaissait avec une grande clarté. Le Roi y était. Est-ce le fait qu’il a ce style, est-ce ce côté pratique des choses de la vie qui transparaissent dans l’œuvre, est-ce refus d’exprimer dans ses textes des idées trop abondamment monologuées et tripatouillées chez tant d’auteurs et qui ne mènent nulle part, comme il le dit ? Je ne sais pas, j’ai un biais pour Céline.

Je n’ai pas lu les textes antisémites de Céline ; je ne m’excuse pas de cela. Je le ferai peut-être un jour. Mais cela m’amène à cette question que j’ai toujours trouvée fondamentale : y a-t-il un lien entre l’homme et l’œuvre ?. Quand j’étais jeune, je me disais qu’il ne pouvait en être autrement : que l’homme se retrouvait dans l’œuvre, et que l’œuvre ne pouvait faire autrement que de refléter l’homme.

J’ai changé cette opinion. Mon expérience a été celle-ci.

J’ai lu et adoré les romans de Blaise Cendras quand j’étais jeune. J’ai tout lu de lui. Mais un jour, j’ai lu sa biographie, celle qu’a écrite sa fille ; et c’est simple, l’homme, le père, le mari, est un être assez infâme, qui n’en a que pour son écriture, l’aventure au bout de la rue, ses frasques et ses fantasmes.

J’ai lu les romans de Stefan Zweig et adoré son style, son écriture. Tout coule si bien, c’est presque trop bien. Mais quand j’ai lu sa biographie, j’ai découvert un homme un peu hypocrite (je sais, ce n’est sans doute pas le bon mot : devrais-je écrire retord, faible, mou, ou simplement si peu fier de sa judéité ?), un homme qui ne voulait accepter sa judéité quand il aurait tant aimé être Allemand, j’entends, appartenir fondamentalement à cette culture, qu’il idolâtrait, y être reconnu et adulé, - ses textes lui avaient pourtant donné une immense reconnaissance, celle d’être un grand, très grand écrivain – alors qu’il fut rejeté comme tous les autres juifs quand l’idéologie nationale socialiste fut mise au pouvoir.

J’ai lu d’Orwell, « 1984 », mais aussi ses autres textes issus de sa participation à la révolution républicaine en Espagne, ses textes sur les bas-fonds de Londres et de Paris... Et quand j’ai lu sa biographie, j’ai retrouvé l’homme, l’homme de l’œuvre. Tout concordait, et j’étais heureux de cela. Enfin, une œuvre et un homme qui se confondaient.

J’ai lu d’autres biographies d’auteurs : Robert Desnos, Mandelstam, Romain Gary, Primo Levi (dans ces deux derniers cas, des textes de Myriam Anissimov, des textes précieux comme le sang), et le plus souvent, œuvre et homme se confondent.

Avez-vous lu ce qu’a écrit la femme-maîtresse-muse de Paul Valéry, Catherine Pozzi, à son sujet ? Je n’ai pas lu Valéry, et je ne porte pas plus mal. Je ne le lirai sans doute pas. Voilà, je suis biaisé.

Mais dans le cas de Céline, je n’imagine même pas lire des textes antisémites, tellement cela me révulse ; alors, je fais quoi ? Je ne m’imagine pas non plus n’ayant pas lu « Voyage au bout de la nuit ». Alors je lis Céline. Je lis l’œuvre.