A propos de : Fleuve, Encre, Su-Mei Tse, Many Spoke Words, Musée d’art moderne de Luxembourg, Sol LeWitt, Wall Drawings, Centre Pompidou Metz – Marie Cool, Fabio Balducci, La mia mano com organo, Frac Lorraine 49 Nord 6 Est.

Je vois l’œuvre de loin, d’en haut, bien avant, heureusement, de lire le cartel, ce qui fait que les premières perceptions ne sont pas déterminées par le titre et la description catalographique. Il y a le cercle magique d’un miroir noir, j’hésite à le dire solide ou fluide, je l’interprète provisoirement comme la variante d’un grand classique : l’avatar de ces eaux dormantes, impénétrables et soyeuses, juste plissées, parcourues de ronds et de frissons, où l’on dit pouvoir trouver l’oubli, pas la fin, pas la mort, le passage dans l’oubli, la remise à zéro des compteurs, de la mémoire, effacer les ratures, la superposition et l’accumulation, retrouver une page blanche et l’excitation du recommencement. Une excitation qui occulte bien souvent que le recommencement consiste à repasser, mais autrement, dans ce qui a déjà été tracé. J’élabore quelque chose en ce sens, en passant, sans trop creuser parce que l’aspect global un peu toc rococo ne m’attire pas. Etrangéiser une banale fontaine, presque de pacotille, en substituant à l’eau claire un liquide opaque m’apparaît de prime abord jouer facilement avec les contraires, ça dit toujours bien quelque chose. Après coup, le choix d’un tel mobilier désuet me paraîtra au contraire judicieux, évitant d’enchâsser la flaque de Léthé baudelairien dans trop de pompes, accentuant le contraste superficie et profondeur et leurs connivences inscrites dans les jeux de reflets, circonvolutions où s’égarer. Car, voilà, en m’approchant, en distinguant les éclaboussures sur le bord de la vasque et au-delà, avec le sentiment que ce fiel huileux vit, peut atteindre et tacher les téméraires qui se pencheraient de trop près pour se mirer dans la marre d’ébène, en voyant les coulures qui laquent de plus en plus les formes de la statue, jusqu’à ébaucher un changement de race, je réalise qu’il s’agit d’encre noire, pur jus (ce que confirme le cartel). Alors, je rentre dedans, mon sang ne fait qu’un tour car j’y reconnais quelque chose que j’ai toujours voulu voir, que je sentais en moi sans jamais pouvoir lui donner une quelconque réalité, le localiser, perçue comme irreprésentable. Vers où tout glisse et se rassemble !? C’est lié au fait que tout ce que l’on écrit, formulations incessantes et sans cesse resserrées pour fixer les faits et gestes, à peine l’encrée séchée, amorce un lent écoulement de ce que l’on est vers l’indéfini. Toute l’encre qui nous traverse – et que l’on utilise pour exprimer noir sur blanc ce qu’est notre vie, une fois répartie dans la ronde cursive des mots, des phrases, des textes, des courriers, des notes, des commentaires qui décrivent -, se dissout et ruisselle vers une poche souterraine, virtuelle, inlocalisable, organe vital caché, redevient de l’indescriptible, nappe d’encre où la capillarité du désir d’exprimer et d’écrire aspire à nouveau l’encre nécessaire à donner forme à l’illusion de fixer l’intangible dans un langage transmissible. Les écrits restent… Cette sensation est alimentée, renforcée par le sentiment d’oublier assez rapidement ce que j’écris, peut-être même est-ce pour cela que j’écris, oublier, transformer tout ce qui mobilise mes facultés énonciatives en encre d’oubli! L’oubli correspondant au délitement, à la phase où l’écriture séchée redevient humide, perle, glisse du papier comme si celui-ci était devenu imperméable, cireux. Les mots redeviennent larmes d’une immensité ténébreuse. Je peux inclure dans ce phénomène tout ce que je lis et qui s’imprime en moi, croyais-je, en encre indélébile avant, elle aussi, de pâlir, se liquéfier, rejoindre en goutte à goutte la nappe souterraine, laissant la place au désir de relire, sans cesse relire, alimenter la mémoire de ce que l’on a lu et écrit, repasser dessus et, en même temps, sans cesse remonter les souvenirs du déjà lu et de ce qu’il reste à lire, que l’on anticipe, que l’on se prépare déjà toujours à lire, c’est cela se maintenir ouvert. La manière dont l’encre circule en moi comme joyeuse bile vitale et puis m’échappe, modelée par mes compulsions scripturaires, elles-mêmes façonnées par le transit de tout le vécu à travers muscles, synapses, muqueuses, viscères, je l’ai souvent comparée au « long murmure » du premier quatrain de « La fontaine de sang » (Baudelaire, Fleurs du Mal). Je l’entends bien qui coule avec un long murmure/ Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. Mais selon une rythmique sans sanglots ni terreur, un épanchement toujours recommencé, continu, la vie passe. Et, même si j’écris de moins en moins à la main, avec un bic ou un stylo, en recourant à un réel écoulement d’encre sur le papier, si l’usage du clavier et de l’écran se généralise, écrire dépend toujours de l’encre qui coule, symétrique à la circulation sanguine qui irrigue le cerveau et le corps émotif d’un même fluide, autant imaginaire – lyrique – que concret, matérialiste. Que je sais tourner en rond dans le circuit clos des veines et artères mais que j’entends souvent comme un fil narratif ramifié, linéaire, roulant vers sa chute. Soudain, devant cette fontaine d’encre, j’avais une représentation physique, vivante, de toute l’encre que je pompe, utilise, recrache, recycle, la masse sombre frissonnante de tout ce que j’ai écrit, écris et réécris, ce que j’ai déjà dépensé et la réserve. Les ténèbres miroitantes du fond du puits toujours scrutées en écrivant. Pour quelqu’un qui saigne à écrire – ceci dit sans introduire la moindre dimension sacrificielle, mais en restant sur une concordance de vitalité entre les deux liquides -, ce n’est pas simplement une eau noire, c’est du néant, du rien, un gouffre et la consistance même, quelque chose de plein, plus exactement ce qui en temps normal le remplit, son ruissellement, sans contenant, sans forme. Et qui, là, se trouve échappé, réuni dans une vasque, provisoirement enclos, retenu. Comme de scruter ses propres pupilles insondables, ses tripes.

Je rejoins cette veine contemplative, plus tard, appuyé au parapet de pierre, penché vers un bras de la Moselle, fasciné par l’eau noire et soyeuse de la rivière recouvrant le dénivelé de la cascade d’un rideau de velours charnel, suaire voluptueux véloce et pourtant comme immobile, aimanté sur une chair féline, impénétrable, un segment immobilisé de temps, et puis juste en bas de la cascade, l’immobilité se fracasse, le noir se révulse en froufrous blancs, livides. Une agitation d’écume fracassante, coincée dans un piétinement hystérique, répétitif, cherchant à inverser le rapide, de l’eau étripée. Bouillonnement. Magnifique contraste entre la robe lisse qui glisse rapide et sombre, luisante et moulante, et après le choc, la dissociation, les convulsions déchirées, blêmes. D’une part, la coulée foudroyante de l’encre noire, une charge, puis l’éclatement, la moire aqueuse en charpie, le travail agité et la bataille de l’écriture, la crise.

Et puis encore le lendemain, dans le courant boueux verdâtre de la Seille, grossi et accéléré, le passage de petits déchets végétaux, herbes, branches, copeaux, tiges, qui dessinent des agglomérats aléatoires, des écritures flottantes qui s’annoncent de loin, là-bas sous le pont, qui se développent, s’articulent, se démantibulent, disparaissent, se reformeront au prochain coude. Vaste squelette de pailles et bois flottés se disloquant, et puis un autre, jeu de petits traits géométriques manipulés par la force hydraulique. Révélant les coutures contradictoires du courant, les forces antagoniques entre surface et profondeur. Dessins de cicatrices révélant les forces intérieures du courant. De légères trames anarchiques sur lesquelles mon imagination s’écharpe, avant d’embarquer, se perdre dans un flottement sans déterminisme, sans attente, juste une expérience. Regarder l’eau qui défile, c’est toujours se sentir traverser une trame fugace, happé par l’autre côté, l’envers de la déferlante lisse, se strier dans le lit plissé du fleuve, adhérer.

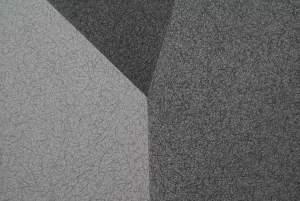

De même, en arrivant face à certains dessins muraux de Sol LeWitt, des surfaces blanches presque nues, presque vides, le regard ne voyant encore rien, n’accrochant quasiment rien – comme quand, dans l’obscurité, les yeux s’acclimatent -, tout le corps avance au-delà de la limite et a l’impression de se noyer dans le mur, s’y enfoncer, tracté par les dizaines de milliers de points d’une trame très fine, quadrillée, invisible et qui le déploie point à point, lui-même, sur la surface blanche. Souvenir des heures penchées sur le papier millimétré pour lui arracher des formes géométriques. Heures abîmées dans ce papier tramé. Des trames très mathématiques, monotones, avec, quelque part, un point aveugle, une perversion, un accroc introuvable – juste une intuition que quelque part cette régularité est faite pour s’écrouler – qui détricote la régularité machinique. Ou des surfaces faites de traits souples, ondulants, selon des tuilages anarchiques et qui convergent vers un horizon mathématique, étrangement fini, mais lui aussi introuvable, une vue de l’esprit ! Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. Puis la matière se densifie avec les lavis d’encre de chine qui ressemblent au lacis d’éclaboussures automatiques (dans un sens surréaliste) autour de la fontaine d’encre. Des formes géométriques nettes, volumineuses, disposées de manière précise. Des rayures, des tourbillons. On déambule de vaste chambre en vaste chambre comme dans les entrailles d’un fleuve, porté par un courant, une force mystérieuse qui fait que les formes qui s’élaborent spontanément à travers les dynamiques hétérogènes qui nous traversent, comme celles que génèrent les courants contraires d’une eau entre ses berges, ainsi que ce que nous engendrons en retour par notre imaginaire – tout ce que Antonio Negri et Michael Hardt définissent comme travail biopolitique – , tout cela est ce qui nous meut, est le filtre mécanique, aquatique, qui nous amène à sentir à penser. Et cela devient d’autant plus évident quand, s’étant renseigné sur les conditions de réalisation d’une telle exposition de dessins éphémères – qui passent comme les dessins de brindilles ordonnées dans la Seille -, on comprend que l’on n’est pas dans une relation rigide avec l’œuvre unique d’un artiste. Elle n’existe, dans un musée ou ailleurs, visible matériellement, que si elle est lue, comprise, interprétée par d’autres. L’œuvre, en fait, est le protocole qui décrit ce qui la compose et sa disposition spatiale, chaque cartel ressemble au descriptif codé d’une carte au trésor, pour trouver où se trouve le pactole planqué quelque part dans la surface nue, l’épaisseur du mur. Chaque réalisation, en fonction du ou des dessinateurs, sera différente, chacun et chacune, trouvant des solutions différentes pour y arriver. En l’occurrence, à Metz, c’est un collectif de 80 artistes et étudiants de la région, supervisés par deux trois personnes de l’atelier de Sol LeWitt, qui ont refait les œuvres, à leur façon. Il y a donc, derrière ces points, ces lignes, ces intersections, une multitude humaine à l’œuvre, une multitude de subjectivités rayonnantes et mises ensemble qui doit être pour quelque chose dans ce ressenti : on n’est pas dans un face à face avec une œuvre, un artiste, un musée pris dans un grouillement, un multiple, une dynamique qui crée du commun, de quelque chose à soi en partage avec cet artiste précis et le groupe qui a pris en charge la projection de ses dessins. Sol LeWitt : « Ni les lignes ni les mots ne sont des idées, ce sont les moyens par lesquels les idées sont transmises. » Ou : « Le dessinateur peut commettre des erreurs en suivant le plan sans compromettre celui-ci. Tous les dessins muraux contiennent des erreurs ; elles font partie de l’œuvre. » Ce sont ces dispositions philosophiques et techniques et la dimension monumentale des dessins à réaliser qui ouvrent le champ à la multitude qui décide d’interpréter les plans. Et qui, au résultat, donne cette impression d’une immense aération, respiration. Et qui touche le visiteur de manière très simple et humble, un peu comme les gestes fantomatiques de Marie Cool et Fabio Balducci qui jouent aussi avec des traits, des plans, des surfaces, des plans, gestes silencieux filmés sans théâtralisation, ralentis et raréfiés, traçant dans l’air ou sur table, des géométries fragiles entre structures matérielles et mentales, des souffles de rubans, de ficelles, de lumière ou de feuilles blanches souples à l’intersection du visible et invisible, des lignes et de plans, fusionnés ou se rejetant, dérivant à la surface de l’attention du spectateur comme les squelettes éphémères à la surface du fleuve. En sortant de l’exposition, on a été déplacé, on est ailleurs. Partout la place de la main, l’écoulement même de l’encre est le défilé de mains vivantes qui nous palpent de l’intérieur, sans cesse il me semble évident que la relation à l’art est avant tout une expérience organologique comme résistance biopolitique aux valeurs que le capital place dans les musées. (Pierre Hemptinne – Commander Lectures Terrains Vagues, le livre du blog Comment c’est!?)

Tagged: art et organologie, écriture, fleuve, lignes de fuite