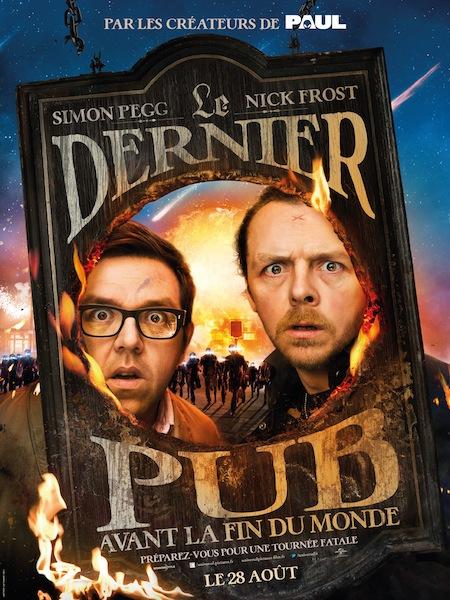

Edgar Wright, le chouchou des freaks and geeks de France et de Navarre, revient aux sources. Après avoir capté un Scott Pilgrim Vs The World générationnel en solitaire, le revoici aux côtés de ses fidèles acolytes Simon Pegg et Nick Frost prêts à reformer l’un des trios les plus cool du cinéma contemporain.

Ce Dernier pub avant la fin du monde (quel titre français ridicule, soit-dit en passant) apparaissait comme l’un des projets les plus attendus de 2013 aux côtés, entre autres, des projets de Quentin Tarantino (Django Unchained) ou Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty). Et même si Edgar Wright n’est pas aussi célèbre que ces deux derniers réalisateurs et célébrés en tant que tels par l’institution, il arrive à toucher toute une fan-base qui reconnaît en lui, à raison, un formidable porte-parole. Pour exemple, il faut voir de quelle manière les fans se sont mobilisés pour que cette dernière livraison puisse sortir sur les écrans à une période plus propice. Le souvenir douloureux d’un Scott Pilgrim Vs The World totalement massacré par la distribution était encore vivace (pour autant, ce Pub fut tout autant laminé par Universal ; mais quel est problème de Wright ?). La faute en revient, surtout, à la filmographie quasi-impeccable du cinéaste anglais. Autant dans ses métrages « amicaux » (Shaun Of The Dead, Hot Fuss) que dans des choix, peut-être, plus commerciaux (scénariste pour Les Aventures de Tintin, participation au projet Grindhouse du diptyque Tarantino / Rodriguez, réalisation de Scott Pilgrim Vs The World), Edgar Wright a toujours su proposer une réelle identité. Celle-ci apparaît bien évidemment dans les choix à proprement parler. En utilisant autant comme support d’écriture que comme révélateur de sa mise en scène ou véhicule d’émotion, la bande-dessinée traditionnelle, le comic book, la série B, le jeu vidéo, la musique pop, le réalisateur sait ouvrir son éventail de possibilités au maximum. Son esprit, ses envies, son appétit apparaissent sans limites pour le plus grand bonheur du post-modernisme. L’Anglais a bien compris que la discipline artistique ne pouvait plus rester bloquer dans des carcans stéréotypés et mortifères à ses yeux. Vive la transversalité souhaite-t-il nous dire à chaque livraison. Son identité est belle et bien à ce niveau, dans la couverture protéiforme. Son Scott Pilgrim Vs The World résume à merveille ce cheval de bataille. The World’s End (en VO, c’est préférable) ne pouvait pas déroger à la règle.

C’est ici que le gage qualité fait son apparition. Si Edgar Wright fait autant parler de lui et est autant associé à de nombreux projets, c’est bel et bien parce qu’il le vaut. Shaun Of The Dead, son second long-métrage mais son premier objet acquéreur d’une réelle visibilité, a su marquer les esprits et coller quelques baffes dans l’esprit des cinéphiles. Sa comédie zombie est non seulement drôle mais également respectueuse d’un genre que beaucoup considèrent, ou considéraient, comme mineur. L’extraordinaire succès du métrage tant critique que public a remis sur la carte cinématographique toute une exploitation sulfureuse. Dès lors, le réalisateur ne pouvait être que proclamé roi des défenseurs de la qualité bis. Ses livraisons suivantes ne viendront que confirmer ce statut. Hot Fuss envoyait de l’action comme pas possible tout en prouvant un amour immodéré pour une veine d’un cinéma sans doute trop commerciale pour quelques-uns et Scott Pilgrim Vs The World faisait œuvre de parfaite synthèse de son cinéma entre humour, baston et tendresse envers des personnages en proie avec certaines difficultés de l’existence. En ce sens, Edgar Wright libère une parole autour de laquelle un rassemblement peut s’effectuer. La-dite parole, même si elle n’est pas enfouie, a parfois du mal à circuler. En tant que remède à ce problème, The World’s End est, alors, attendu comme un moteur essentiel de l’année cinématographique 2013.

Par bonheur et malgré une probable pression qui peut peser sur les épaules d’un cinéaste (trop?) considéré comme un porte-étendard, le métrage n’ouvre pas sur de mauvaises surprises. La qualité est toujours présente et ce, pour plusieurs raisons, d’abord évidentes puis plus surprenantes. Cette dernière caractéristique sera, finalement, la principale force du projet. Néanmoins, et c’est ce qui pouvait, en premier lieu, existait les papilles, ce sont que les retrouvailles avec les génies du rire Simon Pegg et Nick Frost soient, forcément, de haute volée. Elles sont, bien évidemment serait-on obligé de dire à la vue des pedigrees de chacun, réjouissantes. Les gouailles des deux acteurs sont magnifiques et valent, comme toujours, le détour. Les situations débiles ne sont jamais exclues quand ce ce sont pas les dialogues qui fusent à vitesse grand V. L’exercice comique est, ainsi, salvateur tant il arrive à jouer sur des niveaux différents. Tout à la fois crétin, pop ou même lettré, le rire se situe à un niveau que peu de comédies, voire même aucune, arriveront à atteindre en cette saison. A cela, il faut ajouter le sens toujours aiguisé du rythme filmique. Le mérite en revient davantage au montage qu’à la stricte mise en scène. Si certaines séquences méritent un coup d’oeil avisé comme la scène de baston dans les toilettes d’une visibilité exemplaire (très peu de coupes, plans étirés, chorégraphie parfois impressionnante) ou celle de la boîte de nuit, c’est bien le travail d’amoncellement des scènes qui saute aux yeux. Les raccords sont d’une très belle précision tout en jouant sur des niveaux pluriels. La répétition, le glissement sont autant de subterfuges formels utilisés avec brio. Les temps morts sont, donc, rares, même au beau milieu de changement de genre. L’exercice est pourtant périlleux. Surtout, ces éléments de langage cinématographique permettent l’hybridation. Encore et toujours. On pense beaucoup à la bande-dessinée, comme si ces images n’étaient parfois que des cases. Edgar Wright confirme qu’il était bien le cinéaste rêvé pour Scott Pilgrim mais il met, par la même occasion, à l’amende certains réalisateurs qui se sont pris les pieds dans le tapis de l’adaptation.

Les sceptiques pourraient, pourtant, croire que le réalisateur n’arrive pas à se renouveler. Un gloubi-boulga de références, un amoncellement de disciplines peuvent effectivement lasser à la longue, surtout que tout n’est forcément perceptible aux premiers abords. Ce serait mal connaître le cinéaste anglais. En effet, à y regarder de plus près, le jeu cinéphile n’est jamais identique. Edgar Wright a une cinéphilie tellement large et qu’il veut, à tout prix, respecter qu’il ne peut pas se permettre de tout brasser en même temps sous peine de (se) perdre sur l’autel de la référence gratuite et boursouflée. A chaque projet sa nature, son identité, pourrait-on dire. En ce sens, s’il y a bien un terme à coller aux trousses du sieur Wright, c’est la précision. Précision de son cinéma. Précision de son amour. Précision de son respect. Aux zombies puis aux actioners se succèdent ici tout un pan d’un cinéma de genre bien particulier. Le spectateur ne peut s’empêcher de penser au triptyque body-snatcherien que constitue les énormes L’Invasion des profanateurs de sépultures (Don Siegel), L’Invasion des profanateurs (Philip Kaufman) et Body Snatchers (Abel Ferrara) aussi bien qu’au Villages des damnés (Wolf Rilla puis John Carpenter) et autre The Stepford Wives (préférons celui de Bryan Forbes à celui de Franck Oz). Ces films, monuments de paranoïa et d’altérité, se retrouvent ici à leur juste place. Plus que la figure du « robot » utilisée pour elle-même et donc pur outil de référence, c’est, au-delà des apparences fun et cool, le sens profond qui est convoqué. Certes, sans doute la réflexion ne va pas, pour certains, aller aussi loin que les métrages sus-cités. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu’Edgar Wright refuse la gratuité.

Autrefois trublion presque exclusivement au service du fun, le cinéaste a mûri. Le discours sur l’humanité, essentiel mais bien maladroit dans son déroulement final – c’est la tare principale du métrage -, prouve que Wright ne veut plus trop jouer à l’adolescent rebelle. Bien entendu, il en faut plus pour qu’il se range dans le consensuel. Le personnage de Simon Pegg est là pour en attester. Avec son look gothique, normal il est fan des géants The Sisters Of Mercy, et sa propension à draguer, fumer, sniffer, boire ce qu’il trouve, Gary est bien en marge d’une société aséptisée. Dès le superbe travelling introductif (à ce titre, un plan vaut mieux que mille dialogues inutiles), on sent les distorsions entre le personnage principal et le monde dans lequel il vit. Mais, au contraire d’autres personnages des précédents métrages qui mettaient carrément le pied dans le plat, cette rébellion est beaucoup moins évidente à cerner. Certes, ce Gary ne se reconnaît pas dans les situations très plan-plan de ses acolytes mais le spectateur sent très vite que cette attitude, même si elle est salvatrice, est trop facile pour construire un film riche. Elle cache quelque chose de plus profond. The World’s End se dirige alors vers une atmosphère inattendue. Le spectateur voulait une comédie fendarde et cool. Il l’aura, parfois. Il aura, surtout, une représentation de la nostalgie, des actes manqués, des perspectives envolées. Et peu importe sa condition actuelle, ces états d’âme touchent absolument tout le monde. Personne n’est épargné et, derrière sa potacherie, The World’s End apparaît bien pessimiste. Le body snatcher voulait que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, que l’humain arrête de penser, de sentir, de ressentir. Un devenir-robot, voilà ce que pourrait être le futur de l’être humain. Pour remédier à cette funeste destinée, il faut se réunir autour d’une identité puissante qui détermine une force que les « autres » n’ont pas. Il va, finalement, révéler la caractéristique principale de l’humanité : sa tristesse. Une faiblesse, donc. La vision est terrible.

The World’s End apparaît comme le métrage le plus « adulte » d’Edgar Wright mais également comme son plus triste. A la richesse formelle s’ajoute la richesse thématique. L’évolution est agréable et apparaît somme toute sereine. Dans quelle direction Edgar Wright peut-il encore aller ?