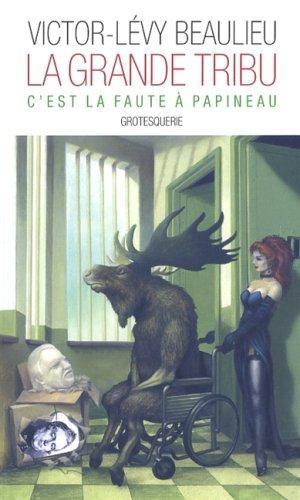

« La grande tribu »

C ‘est la faute à Papineau

Grotesquerie

Grotesque ! c’est là où la libre imagination de VLB l’emporte sur la vraisemblance, et même l’inouï. De fines architectures de mots grotesques ( ?), du merveilleux presque, du caprice certes, de la poésie, VLB joue le jeu de faire apparaître des êtres de pure fiction mais qui collent à notre réalité Kebekoise. VLB a cherché, investigué, s’est inspiré, Kafka, Artaud, tous ses Libérateurs, et bien d’autres, et nous livre avec une verve folle, un verbe trivial, une fresque folle avec des épisodes fantastiques, drôles, mais aussi si étrangement grotesques et naturels. Petites et grandes poésies grotesques-baroques-extravagantes se surenchérissent en bizarreries et en épisodes foisonnants-hétéroclites. Cela inquiète au départ, oui, où va donc m’emporter VLB ? Mais je me rassure vite, il a le goût de l’absurde et de la dérision ; ces masques grimaçants, fous, qu’il nous présente sont réels, et pas si fous ; il y a une idée fixe derrière, il suffit de faire des rapprochements même incongrus, de voir à travers ces créatures d’asile, folles, difformes et comiques, autre chose que de la folie, et nous apercevons alors notre peuple, kebekois, soumis, puis insoumis, apathique, puis révolté, avec des ancêtres, tel Papineau, qui nous ont remis au monde, avec des êtres presque surnaturels comme cet orignal épormyable, et nous sommes fiers d’appartenir à cette tribu que la révolte, un jour, va engendrer à neuf. Notre décor ancien, celui des Colborne, Craig, Durham, et autres souvenirs répressifs de notre anglaisement, va se transformer, va éructer, va par delà la déraison trouver raison, par delà la soumission trouver maturité, sobriété, supériorité, orgueil et indépendance, par delà le difforme et l’horrible, trouver refuge dans le sein des saints et amorcer une lente reconquête de ses droits, de tous ses droits spoliés depuis des siècles.

VLB, écrivain dédaigné par certains, est aimé et hautement apprécié par ses amis, oui tous ses amis de la littérature, du théâtre, des séries télévisées kebecoises, de ses emportements baroques, métamorphosés et historicistes-hystériques (politiques, culturels, comiques, naturels comme cochons, agnostiques, athéistes, iconoclastes et anticléricaux comme le grand Satan, le vrai celui-là), et de ses grotesqueries baudelairiennes.

Voilà, j’ai introduit ce livre.

Celui qui n’a rien compris à mon débit sait ce qu’il doit faire.

Plaît-il d’aller plus loin.

Place à ce livre... oui, je me suis posé ce décor pour dire ce livre en ce peu de mots, en ce qu’il m’apparaît comme un livre au-dessus de la mêlée populaire, académique et littéraire, et je me laisse porter par l’écriture et le souvenir encore frais de sa lecture.

Mais qu’est-ce qui est grotesque dans ce livre ? Rien sinon le langage fou d’un homme fou, et de d’autres hommes-orignaux-originaux-fous, qui a pourtant engendré, à travers des morceaux d’une langue très québécoise, d’énau-au-au-rmes idées... dont... « C’est la faute à Papineau, c’est la faute, faute, faute, c’est la faute à Papineau ».

Le texte est un hommage à Claude Gauvreau, poète, membre actif du nouveau mouvement automatiste dans les années 40, et qui a écrit cette sombre pièce en quatre actes, La charge de l'orignal épormyable, dont VLB s’impressionne, s’inspire et impressionne ma perception impressionniste des images montrées-représentées-affichées-racontées et radicalement folles sans être absurdes.

Ce livre m’intriguait et je me suis plu à le lire - « Je suis vivant. J’ai hâte » -, écrit VLB, parce qu’il m’a assommé de mots et maux énormes. Le caractère irrationnel, impressionniste, presque absurde de certaines phrases, de certains mots, lancés avec un automatisme authentique, a amplifié le côté bizarre et libéré du texte... et je m’y suis retrouvé comme un poisson dans l’eau noire. Le style, la forme, les propos iconoclastes, sont révolutionnaires et, pour moi, donne une justification théorique aux « pratiques d’écritures intuitives » de VLB. Son écriture invite au « déchiffrage » ; je ne suis pas sûr de ce que j’interprète de ce texte fou, mais je me plais à l’écrire de la façon qui suit.

Papineau, je m’en doutais, a été sans doute très présent dans ma vie, même si je n’en ai jamais été conscient. Ainsi, pourquoi, à 17 ans, en 1963, ai-je adhéré au parti R.I.N., le Rassemblement pour l’Indépendance Nationale du Kebek ? Le Kanada n’avait jamais été pour moi le « plusse meilleur pays où vivre dans le monde ».

Y avait kek chose qui clochait, j’ai été allumé innocemment sans doute (si jeune), mais une luminosité, une idée-lumière pointait et je la voyais, je l’avais aperçue en rêves.

Quand je me suis présenté à Toronto, la plus riche des provinces canadiennes anglophones, l’année suivante, pour travailler dans l’usine d’Inglis dans l’est de la ville, me déplaçant en bus avec les Italiens qui aiment l’ail... incroyable comment cela me montait au nez chaque matin, je me rappelais mes premiers pas vers la compréhension de l’idée d’Indépendance Nationale, et le souhait de rencontrer Pierre Bourgault (chef du RIN) me hantant déjà – cela ne pu se réaliser que l’année d’après au Collège de Jonquière -, je me sentais trahi, les mots anglais que je devais chaque jour essayer d’abord de comprendre, puis d’articuler, j’avais beau essayer de me les enfoncer dans la tête, dans mes éléments de langue, - mon père voulait que je devienne bilingue -, me faisaient me sentir d’un autre monde.

Déjà Clément Richard, ce jeune étudiant en droit, plus tard ministre dans un gouvernement péquiste, dans ses cours d’histoire, - la vraie histoire, pas celle des pères Brébeuf, Hogues , Lallemand et tous ces autres ensorcelés-martyrisés, non, les autres histoires, celles des luttes des colons pour s’approprier (célébrer, apprivoiser, aimer, malgré le labeur horrible des débuts de la colonisation du pays froid) la terre, celle de notre défaite sur les plaines d’Abraham, celles des Durham, Colborne, et autres gouverneurs racistes angliches, celle de la création du Haut et du Bas Canada (nous étions si bas, bas, bas ; le Parlement anglais réussissait ainsi à nous diviser), celle de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique (qui confirmait le grand Kanada, et notre défaite finale), celles des petites victoires des PATRIOTES et celles de leurs défaites aussi (1837-38), puis la lente, mais lente, si lente montée d’un idéal nationaliste naissant, après la fin du Duplessisme... m’avaient allumé : je devais me préoccuper de l’idée d’Indépendance pour le Kebek. Mais était-ce la faute à Papineau ? Cette question n’est pas importante, pourvu que l’idée ait été là.

Ainsi, quand j’aborde ce livre de VLB, et que je découvre ses chapitres sur les Libérateurs (j’aurais sans doute imaginé un titre comme les Révolutionnaires ; mais si je cherche bien, quels autres noms aurait-il alors mis sur la table: des Che Guevara, Mao, Lénine, Castro ??? Non, Libérateur était le bon mot et la bonne idée.), je me dis que l’idée va encore grossir, s’enfler, et s’appesantir dans ma tête, là où il n’y a pas de trou.

« L’histoire selon VLB »

Ces libérateurs.

Daniel O’Connell, le libérateur de l’Irlande, qu’il n’a pas libérée par ailleurs, voulait devenir illustre et faire du bruit dans le monde.

Conclusion si tant est...: « Entendez ma voix : si vous ne faites rien pour l’Irlande, plus d’un quart de sa population va périr ».

Si on l’avait écouté, et surtout, s’il n’avait pas lui-même tergiversé à certains moments, oui, il a été fragile à des moments où il aurait dû « frapper dur », ils n’auraient pas, lui et son idée, été terrassés.

Abraham Lincoln, jeune, écrit de la poésie, livre des combats de lutte qu’il gagne tous, et déjà il est confiant que c’est par le travail que l’on vainc toutes les difficultés « auxquelles on doit faire face même malgré soi ». Déjà aussi il n’aime pas qu’on vende les esclaves comme du vulgaire bétail. Il est très tôt inspiré...

« Venez à moi, je veux créer / Le continent indissoluble, / Je veux faire de divins pays magnétiques, / Avec l’amour des camarades ».

Juste avant son assassinat, il déclamait... il était prédestiné...

« Il n’y a qu’un clin d’œil ou le temps d’un soupir / Des fleurs de la santé aux pâleurs de la mort, / Du salon doré au linceul et à la bière ».

Quand Lincoln veut atteindre ses objectifs, sa détermination est sans faille. Ses guerres ont fait des millions de morts. Mais il est prédestiné, il rêve sa mort, il mourra, bien sûr.

Conclusion si tant est...: On est le 14 avril 1865, un vendredi saint : Lincoln est assassiné. Ce matin-là, Abraham Lincoln s’était levé de bonne humeur, il voulait aller au théâtre voir un vaudeville plutôt insignifiant.

J’ai vu le film de Spielberg, j’ai vu aussi le documentaire si richement documenté de Ken Burns (en 10 épisodes) sur la guerre de sécession, et lu ce texte de VLB. Je sais peu d’autres choses de Lincoln, mais il est une chose qui ressort plus que tout... c’est « sa volonté, contre vents et marées » d’associer son idée de libérer les noirs de l’esclavage, à celle de voir réélu son gouvernement et à celle de garder « unis » les états de tout le pays américain. Cette volonté est presque diabolique.

Jules Michelet, jeune, vit « dans un monde aux limites de la réalité et de l’invention, il rêve sa vie et vit ses rêves ». Biographe de grands hommes, il l’est aussi de lui-même, y racontant des bribes de sa propre vie.

Cette technique, si je peux parler ainsi (associer dans l’écriture et le texte, l’objet de son livre et sa vie personnelle), a été développée à un degré rarement atteint, par Emmanuel Carrère. C’est ce piquant personnel, je le crois, qui met du sens, et aussi de l’intérêt, dans ses livres (Un roman russe, Limonov, D'autres vies que la mienne) et c’est sans doute ce qui attache le lecteur à cet auteur qui n’a pas peur de se fuir et s’éfuir lui-même, de montrer ses rêves et ses émotions, de se comparer, de se remémorer sans cesse, et de se donner en spectacle (mon interprétation). Je découvre VLB et je crois aussi voir cette tendance, je lis sa biographie dans ses livres, ainsi, dans ce gros bouquin James Joyce, L’Irlande, Le Québec, Les Mots, lorsqu’il parle de sa famille « impossible ».

Michelet découvre la Science nouvelle de Vico, et s’en inspirera pour écrire son Histoire de l’humanité. Vico lui a ouvert les yeux, écrit VLB, qui lui montre que « l’humanité se crée elle-même, que l’homme est l’agent collectif de son histoire » et qui lui fait comprendre que, pour comprendre une humanité en marche, il faut des qualités de philosophe, de poète, de linguiste, d’anthropologue...

Mais pour l’historien, le cerveau humain se montre lent à progresser et l’humanité, elle, évolue plus rapidement.

Si je peux me permettre : ce n’est pas la première fois que je souligne, et je le vois ici souligné d’une autre façon, que le « cerveau de l’homme n’est pas à la hauteur », ne progresse pas assez, et est en déséquilibre face à ses inventions, face à ses technologies, et ici, face à cette grande humanité dont il est une partie intime...

Ce déséquilibre retarde d’autant la venue de la solidarité universelle, « aussi bien dire de la liberté ». Aussi, hommes et idées doivent circuler, l’éducation doit mettre chacun en rapport avec les progrès de tous... en « les approchant de l’art ». Pour Michelet, il ne peut y avoir une démocratie sans aristocratie intellectuelle... voyez les Etats-Unis, dit-il : « ils grandissent comme empire, mais gardent un faible niveau en toute chose d’esprit ». Comment sont-ils arrivés à élire deux fois le fils Bush à la tête de leur pays ?

Conclusion si tant est...: « À cinquante ans, Michelet ne connaît pas grand-chose aux femmes... plus il se rapproche de la fin de vie, plus les fonctions excrémentielles fascinent Michelet ». L’historien Michelet est davantage connu, ou mieux connu que ce que cette courte phrase laisse imaginer... évidemment son rapport aux femmes est complexe... mais c’est Athénaïs, une femme qu’il idéalise, qui « agrandira son champ de conscience comme philosophe ». Parmi certaines conclusions, il soutient que, si le monde doit être sauvé, ce sera par la femme qu’il le sera.

« Le sexe d’Athénaïs sont au sens littéral l’origine du monde, écrit Paule Petitier », écrit VLB.

Charles Chiniquy, un parfait inconnu pour moi, né au Kebek, à Kamouraska, habita le Kanada puis les Etats-Unis. Il avait appris à lire et à écrire en fréquentant la Bible. Son éducation sera confiée à un seigneur de Kamouraska. VLB écrit qu’il deviendra « l’orateur ecclésiastique, le preacher religieux le plus célèbre de toute l’Amérique du Nord ». Drôle de type, me dis-je, j’attends de voir.

Conclusion si tant est...: « L’abbé Chiniquy a cinquante-cinq ans quand il se marie... il avait défroqué. Charles T. Chiniquy était un prêtre catholique canadien qui se convertit au presbytérianisme et devint prédicateur anticatholique.

VLB écrit à son sujet, et à notre sujet (notre idée): « Chiniquy accuse le haut clergé de Montréal d’avoir contribué à l’échec des rébellions de 1837-1838 : je vous demande de me montrer le texte de l’Évangile qui vous a dit de faire pendre les patriotes héroïques de 1837 et de 1838. Car tout le peuple canadien-français n’a pas encore oublié que c’était le désir de Colborne (Il était surnommé « le vieux brûlot » au Bas-Canada pour ses pratiques guerrières sans merci) de les laisser vivre, mais l’évêque catholique romain de Montréal, Mgr Lartigue, s’écria : pendez-les... »

Charles Chiniquy meurt le 10 janvier 1899... il avait quatre-vingt-dix ans ».

Hong-Sieou-Tsiuan, dit Shang-Ti, écrit VLB, deviendra aussi célèbre que le Grand Khan des Mongols. Je ne connais pas ce nom. J’attends aussi la suite.

Conclusion si tant est...: pas bien compris son histoire... guerre des Taiping aux armées mandchous... Shang-Ti se donne la mort en s’empoisonnant.

Walt Whitman, célèbre poète américain, profite bien de son enfance, baguenaudant, et chantant le chant de son extase. Exerçant très tôt le métier de journaliste, sa « manière » sera la même pendant 40 ans...

« la réalité doit être questionnée, discutée et critiquée ; elle doit aussi passer par le creuset de la poésie pour atteindre à toutes ses grosseurs ».

Dans son poème « Herbes folles », il écrit...

« Partout où ma vie passe, garder oui / Mon propre équilibre devant les contingences ».

Pour qui a souvent vu neiger, Whitman est un homosexuel, et il n’a cure de ce qu’en pensent les bonnes gens...

« Je crache au visage de celui / Qu’on tient pour le plus respectable ».

Pour Whitman, pour qu’il y ait « libération », il faut qu’il y ait un projet et, pour cela, il faut « l’identification de soi avec la passion », et quand cela est, la paire est indissociable, et « l’obsession devient un fouet qui te force au travail, à la patience du travail, à la persévérance du travail. Une seule idée suffit ».

Le hasard veut que Whitman habite la même rue que Abraham Lincoln. Il le voit, écrit-il, « labouré de rides profondes, avec ses yeux dont l’expression, à mon sens, est toujours empreinte d’une intense tristesse latente ». Son poème, Ô mon capitaine, lui assurera la gloire à tout jamais...

« Debout ! Mon capitaine, entends les cloches, / Lève-toi, c’est pour toi que claquent ces oriflammes »

Conclusion si tant est...: Quand, en fin de vie, Whitman voyage au Kanada, il comprend... « et il écrit qu’on trouve en Ontario des fous, des idiots, des malades, des adolescents criminels, des femmes perdues... le peuple de l’Ontario croit que toutes les maladies qui l’assaillent viennent de leur gouvernement corrompu... Pourtant les Ontariens se satisfont de leur gouvernement parce que l’économie marche bien ».

« Le Québec est une grande découverte pour Whitman... Tout y respire le calme, la tranquillité d’esprit et la joie de vivre... Le Québec lui apparaît donc rapidement comme une province fort différente de l’Ontario : la population préfère au travail les joies de la musique et de la danse, écrit-il... »

Simon Bolivar, écrit à propos de sa mère : « Elle m’a alimenté de son lait, et je n’ai connu d’autre père qu’elle ». Élève d’anglais à la Jamaïque, caissier à Baltimore, chimiste à Vienne, traducteur à Bayonne, « le pédagogue désabusé va mener une vie aventureuse à la recherche d’une stabilité qu’il ne trouvera jamais ».

Conclusion si tant est...: Simon Bolivar aura travaillé toute sa vie à la consolidation de la Révolution, des révolutions en Amérique du Sud. On le surnomme le « Libertador ». La constitution bolivienne de 1826 en est une d’avant-garde... « Le droit de vote n’y était pas seulement fondé sur la propriété comme aux Etats-Unis, mais sur l’instruction et l’honorabilité. Il suffisait d’avoir 21 ans et de savoir lire pour être électeur. L’esclavage y était aboli, la liberté de culte établi, de même que la séparation de l’Église et de l’État ».

« Bolivar sera trahi par l’un des siens. Santander, qui prendra sur lui d’inviter les Etats-Unis aux assises de Panama... la doctrine protectionniste de Monroe qui veut étendre son hégémonie sur les deux Amériques risque fort d’être la future réalité ».

Louis-Joseph Papineau, enfin, – on le surnommera « Le Verbe, parce que la parole, disait-on, s’était réincarnée dans son corps » -, sera le premier à faire de l’idée d’indépendance le projet fondamental de sa vie. On dit qu’il a en lui une énergie turbulente, en fait, « rien d’autre que de la vie », écrit VLB. On dit qu’il ressemble à sa grand-mère la Sauvagesse; très tôt il tonitrue...

« Mourir pour la patrie / Mourir pour la patrie / C’est le sort le plus beau / Le plus digne d’envie, / Le sort le plus beau / Le plus digne d’envie » !

Une triple conclusion... en fin de vie, si tant est... : 1/ « Ses collègues l’écoutent distraitement, puis passent à autre chose. Papineau n’est plus un homme politique : il est devenu une légende de son vivant... et quand il le comprend enfin, Papineau se réfugie dans sa seigneurie et y fait bâtir un château très inspiré par celui des banquiers Lafitte... »

2/ Un paragraphe d’un discours qu’il prononça en 1867, le résume bien... « Dans l’ordre temporel et politique, il n’y a d’autorité légitime que celle qui a le consentement de la majorité de la nation ; de constitutions sages et bienfaisantes que celles sur l’adoption desquelles les intéressés ont été consultés et... bla bla bla ». (lire p. 837)

3/ « Après avoir refusé de recevoir les derniers sacrements catholiques... Louis-Joseph Papineau meurt le 25 septembre 1871 ».

Tout ça ensemble... est étonnant ! Non ?

Pourquoi ces choix de VLB ? Pourquoi ces noms, pourquoi ces Libérateurs ? Mais pourquoi pas ? Je ne les résume pas bien, pour sûr.

Les libérateurs sont le premier volet de ce livre – en fait, VLB intercale deux volets, tout au long du livre. Ce premier volet est celui d’un homme lucide, VLB, éclairant, éclairé, libre souvent, iconoclaste, déjà toujours libertaire et violemment dénonciateur, même s’il a un petit côté haïssable, qui, à la tête, ou ayant en tête les noms de ces quelques Libérateurs ... essaie de retracer des vies, des idées, des faits d’hommes racés (il y a la race, certes, mais aussi leur tribu) qui ont marqué des époques, surtout autour des années 1800 et plus, ces mêmes années où notre sort se joua et s’est joué de nous. C’est le volet historique : mais, raconté par VLB, il devient très « personnalisé », très « québécisé » - la langue y est pour beaucoup -, on est au ras du terrain, dans le terreau fertile des idées libératrices, libérantes, libertaires, libres, mais aussi dans celui des embûches, des transportements et des revirements de capots que sans doute l’histoire officielle ne reconnaît pas de cette façon. C’est l’histoire selon VLB.

Mais je m’égare.

Ma première idée pour parler de ce livre, je l’ai esquissée au début : dire-interpréter-comprendre-analyser-caricaturer le langage fou d’un homme fou... (c’est une étiquette, bien sûr, comme celle que l’on colla à Claude Gauvreau) à la tête des Lésionnaires ou de d’autres hommes fous qui les côtoient, ou les accompagnent (ainsi, ce docteur à 20 cents). C’est le volet important du livre.

J’allais écrire : ne cherchez pas ce mot « lésionnaire » dans le dictionnaire. Mais forcément, j’y ai été voir, dans Le dictionnaire culturel en langue française, et j’ai trouvé « qui est entaché de lésion ». Et quand je recherche « lésion », c’est intéressant, je trouve 1/ « atteinte portée aux intérêts de quelqu’un », mais aussi 2/ « modification de la structure normale d’une partie de l’organisme ».

Alors ! Voilà ces Lésionnaires !

Ce volet du livre parle-dit-décrit-montre-impudemment ces Lésionnaires, leurs histoires, leur tracas, leur langue, tonitruant des énormités, telles celles de cet orignal épormyable, (faut y revenir à cette langue qui m’a envouté ; l’écriture est comme automatique et déborde les cadres habituels. On s’y perd et on aime... ou pas, sans doute), leurs « lésions » - cérébrales surtout, et oui, ils sont fous -, leurs folies donc, et leurs atermoiements-reculades-chancellements-décompositions-à-mort... et leurs ataxies dans l’incohérence la plus totale. Atchi, atchoum, boum et badaboum, je ne sais dire plus. On confond toujours « originalité et folie », disait Gauvreau qui citait quelqu’un d’autre. Des textes originaux, pas fous tant que ça, pas fous du tout : c’est ce qui m’a plu, m’a captivé.

Je ne m’y attendais pas, n’avais lu aucune critique de ce livre. Ce livre, en résumé, c’est la charge de l’orignal VLB. Pas simple d’entrer dans ce monde, « ce château, ce manoir, cet asile ou cette maison, de ce bord-ci ou au-delà de la mer Océane, des Grands Lacs ou de la rivière des Outawais... puisque dans l’un comme dans les autres, on y est réprimé, terrorisé et annihilé tout autant... ou cette simple maison qu’on me détient et me retient dedans parce que je suis pour la science des particules ce qui lui est arrivé de plus excitant depuis l’invention du pâté chinois, de la ceinture fléchée et du grand-père noyé dans le sirop d’érable. J’ai la grosse tête à Papineau... ».

On est dans un monde clos, un univers tourmenté, ou l’issue, si issue il y a, n’est pas évidente. Bien sûr, j’avais hâte d’aller au bout du livre fou.

VLB doit être « allergique au tweed anglais » et, en éternuant dessus, il le morve désastreusement. Il sombrerait dans « l’hystérie historique » s’il se laissait aller au mauvais penchant qu’il a de « croire que tout est toujours au-dessus de ses forces et de sa volonté ». On l’a déjà dit dans les journaux, il a tellement peur que, ce qu’il dit, ou ce qu’il fait, fasse peur, que « ça fait peur ». Ainsi ce livre sans doute. Mais dans ce livre, VLB n’a pas peur, il a peut-être une lésion, il souffre d’une grande lésion, elle est persistante (ainsi, ce texte que j’ai rapporté dans le paragraphe précédent reviendra entre 23 fois et 142 fois tout au long des 875 pages de ce récit-histoire-roman-essai de ce livre-pièce-de-théâtre), mais il fait avec...

« C’est la faute à Papineau / C’est la faute, faute, faute / C’est la faute à Papineau ».

...VLB doit donc ronger son frein, rogner son train. Et, dans cet univers, celui de Habaquq Cauchon (le fou principal du livre, le narrateur, la tête de cochon, l’ancêtre de la tribu, celle des petits cochons noirs, l’avatar de VLB ), VLB fait « un énorme travail de remémoration sur son soi-même et sur ce que ce soi-même-là était avant même qu’il soit son soi-même »... avant qu’il ne soit plus la tête de cochon qu’était l’ancêtre. VLB se moque, VLB transgresse les règles de l’écriture, il invente des propos délirants, « il les répète mille fois », on se croirait dans un asile de fous (et oui), mais, « à cause d’un trou qu’il a dans le crâne, qui manque d’eau », et que le docteur à 20 cents essaie de remplir, ou de guérir, avec... la morphine la lobotomie, l’insulinothérapie, les électrochocs (comme pour Artaud), VLB nous hallucine sans hallucinogènes.

Et, malgré cela, « Je suis vivant et j’ai hâte », écrit celui qui narre cette histoire. Il n’est pas un révolutionnaire, répète-t-il, « ça me prend tout mon petit change pour faire parfois juste semblant d’être rebelle ».

Le docteur à 20 cents lui dit qu’il essaie trop de se penser, qu’il est mal doué pour. Mais, pense-t-il, « j’en profite tout simplement pour fuir, pour m’éfuir, pour m’enfuir... je resterai toujours tel que je fuis, peu fiable et peu fier, angoisseux et languissable, mais néanmoins patriote et rebelle ».

Voilà, à nouveau, j’ai plus introduit ce livre.

Celui qui n’a rien compris à mon débit sait ce qu’il doit faire.

Plaît-il d’aller plus loin.

Habakuk Cauchon a un ami, l’orignal épormyable, qui brame « à s’en décrocher les hauts bois », et qui, quand il croît mourir, ajoute...

« Je n’aurai plus mal aux dents / Pourquoi voulez-vous que je revive » ?

C’est son grand ami à qui il re-donnerait plus de vie si cela était possible ; il en ferait alors « une bête implacable, mille fois plus rebelle qu’elle ne l’a jamais été, aussi bien dans son corps que dans sa poésie ». Oui, l’orignal épormyable est poète et, comme lui, « un rebelle né qui ne voit dans la vie que ce qui lui est insoumis et ensauvagé, donc incontenable ».

Quand Cauchon se remémore, se remembre ses ancêtres...

...le Peuple des Petits Cochons Noirs, ce temps où ciel et terre venaient tout juste d’être créés, l’histoire est sur-réelle. Le Forgeron-fondeur, de l’époque, tombe en amour avec la grosse Baleine-Mère ; ils forniquent, sans jamais se lasser, déclenchant ainsi, à Dieppe, la guerre de Troie qui allait durer dix ans ; de plus, ils enfantèrent le Baleineau rebelle. La guerre de Troie pourrissait Dieppe, mais on ne savait plus pourquoi on l’avait commencée. « L’histoire est un croque-mort dont tous et toutes rêvent de se désembaumer, disait Maurice Le Noblet Duplessis ». Le baleineau, « un tit-enfant qui était laid comme un péché mortel », était rebelle, il n’apprit jamais par cœur les Bibles de Jéhovah, de Calvin et de Luther ; cela devait mal se terminer... Un jour il quittera Dieppe alors que « la population affamée décortiquait en tranches sa mère, la grosse Baleine-Mère, pour en faire rillettes, cretons, tête fromagée, oreilles de Christ et huile de St-Joseph ». Mais où va VLB avec tout cela ? Je ne sais pas, mais je persiste, je sens le sens derrière les sans-sens-sang-et-autres-énormités-de-la-langue-de-VLB, derrière les mots, derrière le mal de crâne de Habakuk Cauchon.

Quand l’orignal épormyable dit...

« Si le compère Landry / Doit bientôt quitter la patrie, / S’il ne pense aux patriotes / Que lorsqu’il met ses culottes...

...le docteur à 20 cents lui dit de se taire... « Tu as déjà fait suffisamment de tort à ton toi-même sans ajouter de la niaiserie à ton plus pire ».

Habaquq Cauchon a une idée, une idée fixe : l’indépendance du Kebek.

« Devant l’impossible nul ne se retient, on s’y colle comme à un aimant, on ne s’en démord pas... et personne ne peut la contrer ». Aujourd’hui, les compagnies pharmaceutiques commanditent la « répression » dans les universités, alors qu’avant elles étaient le lieu des utopistes, communistes et socialistes... ces bras armés de la Révolution. Aujourd’hui, déplore-t-il, il semble qu’il faut prendre exemple de vie sur le président des Etats-Unis, les hommes d’affaire de l’Ouest canadien et les joueurs de hockey-qui-n ‘ont-pas-tous-mal-à-la-laine. Bref Notre Habakuk Cauchon ne sait plus où mettre de la tête, son idée fixe se fige et lui donne des vertiges, des maux de tête, quand ce n’est pas le docteur à 20 cents qui le suspend au gros crochet de fer rouillé dans la chambre froide (le délire fréquent d’Habakuk). Il sait alors que l’insulinothérapie et les électrochocs ne sont pas loin. Ainsi, il n’arrive plus à mettre de la durée dans sa pensée « comme si les mots gelaient avant que je puisse me faire à leur idée... ce n’est plus ma voix que j’entends, même si ce sont des mots qui se parlent dedans ». Il se rappelle le référendum manqué sur l’indépendance, mais qui n’en serait pas vraiment un... « Quand tu te prononces sur rien, tu cours aussi pour rien après la lune, tu te retrouves petit réné comme avant, le souffle coupé... à te dire et redire que la prochaine fois, ce sera la bonne et qu’il faut en prendre son parti Kebekois même si c’est avec les culottes à terre, les couilles molles et la bitte à Tibi coupée au rasibusse du sac à malices. Ainsi se fait-on une raison de la déraison... ainsi s’installe le défaitisme sous des allures affairistes », quand on parle de bonne gouvernance, un mot aujourd’hui mondialisé et sacré.

Puis il s’auto-ausculte. « Je ne suis pas altruiste pour deux cennes, je pense à mon moi-même et quand j’ai fini de penser à mon moi-même, je recommence parce que je me suis trompé, ayant pris le moi-même de n’importe quoi pour la fine fleur du mien, pour la vaine peur du rien... Et puis c’est vrai ce que l’orignal épormyable a bramé : le peuple grince et sue de la vapeur comme une poulie. C’est de la poésie, évidemment, ça ne se comprend pas dans le tusuite de la pensée, il faut que la circonstance surgisse pour qu’il y ait saisissement ».

Puis la noirceur s’empare de sa pensée...

...la folie le rend encore plus fou... Des fois, la tension est telle, on la sent monter, on entend son crâne se tordre de douleur, elle progresse jusqu’à ce qu’il en perde son sens de son soi-même, et la nuit vient, le délire s’empare de lui... « Mandalatiner seulement dans sa tête, ça ne fait pas des enfants très forts et ça n’aide en rien la nuit à passer vite ni le cauchemar hystérique à s’essouffler... je ne veux pas sombrer en brisants vagues, en stalagmites glacés... il suffirait que ma chaleur de tête monte d’un tout petit degré celcius, calvin, luther, jehovah, mahomet ou vishnu, pour que je retrouve bon sang et mes sens... il fait noir, il fait nuit, il fait nuit noire dans le trou que j’ai dans le crâne »

Ce premier chapitre du premier volet des Lésionnaires m’a coupé le souffle. Non, j’ai été soufflé... de plaisir. Je ne suis pas certain où ce texte m’amène, et c’est parti à 200 à l’heure, mais, dans la nuit qui fait noir, j’y vais.

VLB exprime la folie comme sa phrase respire,...

...jette, projette, crache comme le volcan, les mots, des mots étranges, des mots plus que bizarres, - des mots qui peuvent sentir les œufs pourris, c’est l’olfactif de leur communication, un sens mal-aimé -, avec des ajouts, des sur-ajouts de mots proches, des enchaînements d’onomatopées (ou de dits onomatopéiques), des sons et des imitations phonétiques, des mot-phrases qu’il invente sans arrêt, des rêves-cauchemars, où il y a toujours plus de nuit, de mi-nuit noire « comme encre de mort et rien d’astre que son désastre ».

On se croirait revenus à un langage premier, primitif.

Tel Sénèque, VLB, pour donner du relief et de l’éclat à ses dires, fait de la « commoration » (insiste sur des détails), de « l’hypotypose » (qui décrit ces détails), de la digression, de la raillerie, de l’hyperbole, de l’ironie... de la « prémunition » (il prépare les esprits à recevoir ses arguments), de « l’éthopéé » (imitation des mœurs), de « l’obsécration » (légère déviation du sujet)...

Trente-sept fois sur le métier, VLB « remet son blanc manteau de hyène hideuse, hiémale » ! Il préfère la rébellion « quand ça tonitrue haut et fort, quand ça cherche par tous les moyens à s’évaser, à s’évader, à s’épivarder par monts et par maux, par mots et par mardemots ». Il a dans le crâne plein de mots pleins de givre, de giboulée et de gélivures, comme il le dit, et, comme il a les yeux plus grands que la panse, il les fait voyager aussi loin qu’à la mer Océane, aux Grands lacs ou à la rivière des Outaouais. Et quand, dit-il, sa mémoire manque de mémoire... c’est la faute, faute, faute à Papineau. « On peut rien contre le gène en moins qu’on a », rappelle Habakuk Cauchon, quand il déclare... « Que j’aime maldire de tout et du rien... le temps se barbouille, se morpionne et se cochonne si tant que ça ne sera pas beau t’à l’heure ».

Mais le Kebek d’alors, ou d’avant... - VLB et Habakuk Cauchon se le remémorent...-

... vit cette histoire folle des débuts de notre tribu, et on en est encore qu’au tout début, quand les sauvages « transformés-créés » des arbres de la forêt (vous vous souvenez, il y en avait un derrière chaque arbre, un Iroquois de préférence, l’ennemi-mangeur du cœur mort-vivant de ses suppliciés) n’ont qu’une jambe, et qu’ils doivent se mettre à deux « si l’idée de fuir, s’éfuir, s’enfuir, leur passe par la tête ».

« Il y a loin toutefois de la croupe aux lèvres, car, comme disent les commentateurs du jeu de hockey, la rondelle ne roule pas souvent sur la glace pour son soi-même ». (Je ne pouvais éviter de la mettre, celle-là)

Quand enfin (j’entends dorénavant, je veux dire malheureusement, ou encore mauditement, et avec des souvenirs mal-écoeurants), « annihilé par la Guerre de Sept Ans, le Kebek n’existe plus, les kebekois apprennent à parler anglais, à devenir porteur d’eau, porteurs de pots de chambre parlementaire, porteurs de petits pains nés pour rester petits pains, porteurs de honte et de trahison : plus de langue à soi pour prendre bonne bouche, race, peuple, nation et pays... » (il faut lire la suite P. 306, VLB éructe, fulmine).

Il ne reste plus que l’ivresse « à pleins siaux » pour que le kebekois se déshabitue de toute peur, et, de l’anglaisement par les pieds, et par la tête,... sans plus aucun rêve dedans la tête, et pour qu’il ne se nie pas trop, et pour ne pas qu’il ne lui reste que « l’hystérie comme histoire ».

Il ne reste plus comme histoire que les souvenirs ; mais là encore, ce n’est pas simple quand « la mémoire leur manque pour mettre de la durée là où il n’y a que de l’endurement ». C’est tragique, la ville de Kebek est anglaise, les Habits Rouges sont au contrôle, et elle se « prépare déjà à accueillir les André Arthur, Jeff Fillion, Jean Charest et Josée Verner : des laquais, des renégats, des traîtres à la patrie... ». VLB déhurle encore, quand il pense aux prétentions du Gouverneur Craig, qui hait le Kebekois, et qui tente de l’assimiler dans le « cercle de fer », en établissant des Anglais par tout le territoire (comme les Israéliens en terre palestinienne aujourd’hui ; et eux, en plus, ils ont construit un mur, le cercle est de béton) : « Où c’est c’est que vous m’avez-tu donc abandonné, dans quelle hystérie irréveillable de l’histoire » ?

Le refuge-projet-alternative-épopée pour Habakuk ?

« Bander pour la patrie, / C’est le sort le plus beau ».

Il s’inquiète pour son ancêtre Cauchon, son égoïsme et sa solitude lui font peur, il s’échappe au moins de son soi-même... mais ce n’est pas si simple. Il voudrait se remembrer, se remémorer... « rien qu’un petit bout de poème, quelques bramements sauvés de l’oubli, sauvés de mon égoïsme, sauvés de ma solitude » ! Ainsi...

« Pétez / Roulez / Crossez / Chiez / Bandez / Mourez / Puez / Vous êtes des incolores / Pas de pitié ».

Puis, puis...

« Je suis vivant. C’est surprenant. J’ai hâte. C’est surprenant. Je m’entreprends. C’est surprenant ».

Drôle, on dirait que ça change... dans l’épopée, dans la conquête de l’idée...

L’insulinothérapie a fait son effet, son effet de mort ; ça roule à un train d’enfer. Habakuk Cauchon, insuliné à forte dose, a cette impression qu’il n’a plus de trou dans le crâne et que sa tête est prête pour des changements, bien qu’il ne saisisse pas encore vraiment ce que cela veut dire. Il le saura assez tôt : - il va oublier le passé « nul et pour ainsi dire non avenu » ; - il va se repentir d’avoir voulu être un rebelle, - il va même être prêt à laver les toilettes en se servant d’une simple brosse à dent (il tombe si bas, cela me rappelle Amélie Nothomb, la madame-pipi dans Stupeurs et tremblements), - il est tellement prêt. « Nous sommes si totalement prêts. Pour de la beauté partout, de la solidarité sociale partout, du bilinguisme partout... avec des tas d’accommodements raisonnables ». Voilà, le malade est guéri, ou mort, c’est tout comme.

C’est ce qu’on dirait... si l’orignal épormyable n’intervenait pas dans ce constat...

Oui, la suite, voilà, est toute autre. Quand on se sort d’une insulinothérapie, lui rappelle finalement son ami, l’orignal épormyable, Habakuk comprend que le nuage rose insulinothérapien sur lequel il a flotté s’est dégonflé, que la peur est revenue, que les mottons dans le ventre sont revenus et qu’il veut à nouveau se faire tout petit... mais... mais... mais... l’enjoint l’orignal épormyable... « on ne peut pas abattre la liberté ». Et Habakuk de l’écouter et d’apprendre : « j’apprends tout par cœur au fur et à mesure que je le pense ». Mais il doute et redoute de douter, il n’est jamais sûr de rien. Et il sait dire au docteur à 20 cents qu’il aime et préfère « la liberté qu’il a apprise de l’orignal épormyable », même s’il comprend que les traitements du docteur à 20 cents, et quelqu’implant qu’il lui a mis dans la tête, lui ont assujetti un morceau de son crâne...

« C’est la faute à Papineau, / C’est la faute, faute, faute, / C’est la faute à Papineau ».

Un jour, en compagnie de l’orignal épormyable, Habakuk Cauchon s’échappe du « château, du manoir, de l’asile ou de la maison du docteur à 20 cents ». Enfin libre. « Je batifole, je m’esbaudis, je me pivarde et m’épivarde... je n’ai plus d’attache et pour toujours ». Habakuk s’engage, il rejoint le parti, un chef, Bowling Jack, et adopte « la ligne du parti-pris... L’avenir est enfin de la présence, le présent est enfin du dépassement, le passé se conjugue enfin dans un futur ».

Il écoute son amie, la grande rousse, l’amie très chère de l’orignal épormyable, lui dire : « Après chaque livre que je lis, j’y mets l’image et quelques mots de son auteur... Comme ça, ce que je lis me reste frais dans la mémoire et le cœur, ça ne peut plus s’oublier ». C’est drôle comme je pratique cette pratique depuis que j’ai commencé ce blog ; ainsi je copie VLB, je pastiche quoi ! quand j’essaie d’imiter sa langue: je vais me rappeler ses meilleurs mots, ses meilleurs idées, comme tous ceux-là de tous ces autres hommes et femmes écrivains-penseurs-philosophes-chercheurs-poètes, et les garder intacts, à proximité, disponibles, envahissants même, pour pouvoir les « utiliser » quand je veux m’exprimer sur ces sujets. Je m’accapare leurs pensées, je me les incorpore, je les fais miennes... tellement que je ne sais plus parfois si je les ai pensées, ces pensées, ou si je les ai copiées. Ce copiage d’idées des autres n’est, au fond, qu’une tentative de dire de meilleures idées, des idées qu’on pensait mais qu’on ne savait exprimer par écrit. Michon (Les vies minuscules) l’a déjà dit et écrit beaucoup mieux que je ne sais le faire ici: cela inspire, cela transpire vos propres idées, les fait sortir au grand jour, comme si vous les aviez dites avant que vous ne les ayez copiées. Fort ! Non ?

Enfin, l’âge d’homme[1] est venu...

... et, comme le dit l’orignal épormyable, « se parler à soi-même, c’est pénible ». C’est ça, l’âge d’homme. Mais, mais, les événements se précipitent, notre histoire s’accélère, on ne peut plus attendre, c’est « la charge de l’orignal épormyable ». Le gouvernement veut nommer le docteur à 20 cents à la tête du ministère de la santé des maladies. C’en est trop. Le parti-pris est pris, on tombe en guerre... Habakuk Cauchon est « fatigué à mort d’avoir hâte, d’attendre et de ne rien entreprendre ». Le temps est venu. Habakuk Cauchon exulte :

« Nous sommes les manœuvres de l’impensable concrétisé / Ce que vous pouvez vivre, vivez-le... / J’aime, j’aime ! .../ Le flamboiement sexuel est l’événement le plus sain / De la vie de l’homme... / Pourquoi se priver des dattes / Sous le prétexte que les figues ont bon goût » ?

Quand l’orignal épormyable sort de ses gonds... il est « fou pas ordinaire, écrit VLB, pour bramer une tirade comme celle-ci :

« Boudin... Boudin... Boudin... issu des membres grassouillets... de la bourgeoisie... qui défèque... dans les bonbonnières... dont se nourrissent... les ulcères des chiens... à hémorroïdes étalées... ton cul... ton cul... ton cul est le reposoir... de l’hostie merdeuse........ »

Habakuk vit dans un monde de plus en plus surréel. « Tous ces mots bizarres associés par étrangeté dans des phrases que domine l’onomatopée, à quels sens se nourrissent-ils » ?

L’orignal épormyable va mourir sans illusion et sans mensonge. Avec lui se termine alors l’ère de la poésie, place au temps du terrorisme... et à la couleur « orange » qui est aussi verte...

Je me répète,

Voilà, j’ai introduit assez... et j’achève ce livre.

Celui qui n’a rien compris à mon débit sait ce qu’il doit faire.

Plaît-il d’aller... non... de conclure ici.

Habakuk comprend enfin qu’il ne fait plus partie des Damnés de la terre, ni des Nègres blancs d’Amérique, il se sent membre d’une fronde toute petite (David) prête à affronter le géant Goliath-Kanada, le mépris des Angliches, le racisme sournois, le sentiment trop petit de certain Kebekois, leur mutisme, leur crainte, leur peur de l’avenir, leur soumission, leur catholicisme décadent... pour gagner sa bataille de l’Indépendance, son autonomie, son pays ; il sait, il se souvient... passé, présent et avenir se conjuguent maintenant au présent... et dorénavant, « il n’y aurait plus jamais de gel dans la pensée et l’action ». Le rêve rebelle et patriote ne va plus fuir, s’éfuir, s’enfuir.

Le Parti des lésions est né... il est une université populaire, et un mouvement d’intervention politique, il ne croit pas à la démocratie représentative... et il a un PLAN.

Il a pour article premier de son programme de « coaliser les maladies : nous sommes déjà mille sept cent trente-sept maladies à être membres du Parti des lésions ».

Il a aussi un poème des maladies, dont cet extrait...

La vie délire / Et fraille / La vie pet / Un ursul jaunit dans le crépuscule ébahi / Et sur son tronc de calvaire / Les spîtres décapités / Vagissent une spermatorrhée sanglante / Révoltes des caniches / Révolte des humbles

Regardez-nous aller dit le chef du Parti aux journalistes, lors d’une conférence de presse alors qu’il présente le Parti aux média... « Vous êtes aussi bien d’attacher vos tuques avec de la broche ». Retenez bien ceci, ajoute-t-il : « Quand c’est pour la liberté, on ne meurt jamais ».

Puis il somme le premier ministre du Kebek de les rencontrer, il exige le retrait de la nomination du docteur à 20 cents à la tête du ministère de la santé des maladies. Puis il convoque tous ses membres-maladies à venir le rejoindre dans une grande marche vers KebeK. D’autres maladies se joignent à eux, ils sont bientôt des dizaines de milliers de maladies, elles viennent de partou’l Kebek, et marchent vers KebeK... « lâchez pas, on est avec vous autres disent-ils »...

« Ce qui va se passer maintenant, c’est comme quand les acteurs ont répété pendant des semaines La charge de l’orignal épormyable et Les oranges sont vertes, que le théâtre est noir de monde, fébrile et impatient que la pièce commence enfin »...

Quand les représentants du Parti des lésions (ils ne sont que quelques représentants assis avec les députés, treize sans doute ; les autres milliers de maladies qui ont marché sur Kebek font « l’air de visiter » le parlement... dans l’attente du moment...) s’adressent au premier ministre... coupant la parole condescendante de ce dernier...

« Nous ne sommes pas venus jusqu’ici pour vous entendre. Nous sommes venus jusqu’ici pour que vous nous écoutiez ».

Alors l’orignal épormyable, et sa grande actrice rousse, montent sur la tribune et brament haut et fort... (extraits)

« Pas de pitié / Les pauvres ouistitis / Pourriront dans leur jus / ... / Cochons de crosseurs de fréchets de cochons d’huiles de / Cochons de caïmans de ronfleurs de câlices de cochons / De rhubarbes de ciboires d’hosties de bordels de putains / De saints-sacrements d’hosties de bordel de putains de folles... »

Députés et ministres sont outragés-furieux... gesticulent et exigent l’expulsion des maladies hors du parlement...

Mais les maladies ne se laissent pas démonter devant cette réaction de petites gens qui se pensent « de grands politiciens »... et ils exigent la fin de l’hystérie, et que le Kebek devienne enfin, « et pour toujours... historique » !

Puis le chef du Parti des maladies claque des doigts... c’est le signal... que chacun attendait ; chacun montre la « bombe » qu’il cachait dans sa « chaise roulante » (et oui, ils sont tous venus comme des malades en chaises roulantes; les chaises roulantes, c’était pour la frime, et aussi pour cacher la « bombe »). On menace de tout faire sauter à l’instant... les milliers de membres, disséminés dans tout le parlement, sont prêts, ils attendaient le signal... chacun se sait mort, chacun se libérera de sa maladie... dans un cas comme dans l’autre... Le chef alors déclare...

« Nous ne voulons pas, nous exigeons une déclaration d’indépendance votée à l’unanimité de la chambre, l’adoption d’une Constitution et l’application du programme du Parti des lésions ».

D’hystériques, les maladies deviendront historiques. Le Parti va créer un méga hôpital, on viendra du monde entier s’y faire soigner... par les meilleurs spécialistes qui oeuvreront à créer des êtres qui ne seront plus malades sans espoir.

Répondez à ma question, répète le chef du Parti des lésions, s’adressant à tous les parlementaires présents-irrités-ébahis-crispés-convulsés-impatientés-déjà-morts... et il n’y a qu’une seule bonne réponse...

« C’est t’y oui ou ben c’est t’y non ?

VLB-Habakuk conclut ainsi...

« Nous n’avons plus hâte. Nous n’attendons plus. Nous avons entrepris. La chanson que nous bramons désormais, c’est celle-ci :

« Si les kebekois jadis si mous / N’ont plus peur des loups-garous / Si sentant leur importance / Ils vivent l’indépendance / S’ils ont pris l’air du large et du haut / Ce n’est plus la faute à Papineau / Ce n’est plus la faute, faute, faute / Ce n’est plus la faute à Papineau »

Je n’ai plus rien à ajouter. Je me suis fais plaisir à dire et faire entendre dans ce blog les mots de VLB... on entendait aussi, qui murmuraient-hurlaient derrière, les Gauvreau, Ducharme, et bien d’autres écrivains-militants de l’anarchie... et de la reconstruction du Kebek.

Critiques du livre de VLB:

[1] L’Âge d’homme un récit autobiographique de Michel Leiris, publié en 1939 et considéré comme son œuvre majeure. Je dois marquer cette référence.

Commencé à trente-quatre ans, après une cure psychanalytique, ce récit retrace la vie de son auteur avec le regard rétrospectif de l'autobiographie. Mais le pacte de vérité qu'il sous-entend revêt une forme particulière du fait de l'expérience analytique. En effet, la liberté de ton dont use Leiris n'est pas sans rappeler l'absence de censure du discours analytique à laquelle le patient se prête durant la cure : l’Âge d’homme révèle ainsi les obsessions de l'auteur, morbides et sexuelles, avec une lucidité qui n'exclut pas l'autodérision, comme l'atteste l'autoportrait des premières pages. Centré essentiellement sur l'enfance et la jeunesse de Leiris, le récit se veut aussi et surtout une interprétation de l'existence.