Depuis trois ans et le très réussi Expendables, on ne cesse de nous vendre le retour des deux grands acteurs des années 80, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Depuis, tous leurs films sont vendus sur ”leur retour en forme”. C’est ce qu’on a pu voir avec la sortie il y a deux semaines du très sympathique Match Retour, vendu par son distributeur, Warner, comme un retour de Rocky face à Jake la Motta. Mais c’est totalement faux. A l’instar de Robert de Niro pour les comédies, Sylvester Stallone n’est jamais parti et fait probablement partie des acteurs les plus importants de l’histoire du cinéma américain.

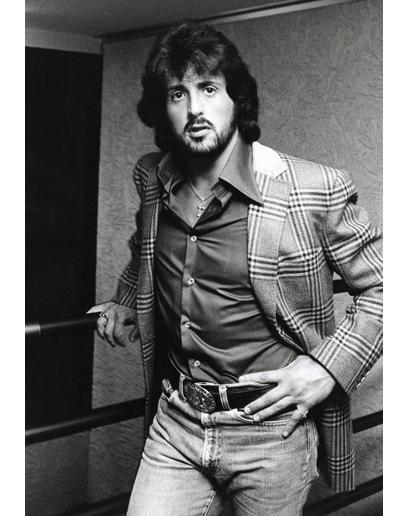

La carrière de Michael Sylvester Gardenzio Stallone n’a pas démarré sous les meilleurs hospices. Payé 200$ pour l’hilarant The Party at Kitty’s and Stud’s, un film érotique sorti en 1970, celui qu’on surnommera l’Etalon Italien plus tard se retrouve la même année à l’affiche du particulièrement nul No Place to Hide de Robert Allen Schnitzer. Stallone y joue un étudiant fricotant avec une fille membre d’un groupuscule proche des Weather Underground. Au lieu d’amener une réflexion intéressante sur les USA de l’époque, le film manque cruellement de finesse et Sly ne peut y briller. Il enchaîne alors les petits rôles dans des films, dont certains sont très réussis comme The Prisoners of Second Avenue en 1975 où il prend une dérouillée de la part de Jack Lemmon ou The Lords of Flatbush en 1974 avec Henry ”Fonzie” Winkler, une chronique de la jeunesse New Yorkaise dans les 50’s où Stallone écrit ses propres dialogues.

_

_

Et c’est grâce à son talent de scénariste que sa carrière va totalement exploser. En 1976, Sylvester Stallone écrit et interprète le chef d’oeuvre Rocky, son Signature Movie, qui remporte trois Oscars. Véritable monument du cinéma américain, cette histoire d’un pauvre boxeur un peu niais qui devient le champion des cœurs de Philadelphie malgré une défaite finale face à un professionnel détestable transpire l’état d’esprit de Sylvester Stallone, cet amour de l’underdog et ce triomphe de l’opprimé. Le succès fou de ce film lui permet de réaliser son premier film, en 1977, Paradise Alley, sur trois frères qui poussent l’un d’entre eux à faire du catch dans le Hell’s Kitchen des années 40. Malheureusement pour Stallone, le film est un échec cuisant, critique et public. Il joue ensuite dans F.I.S.T. de Norman Jewison, à nouveau salué par la critique dans lequel il joue un syndicaliste inspiré de Jimmy Hoffa et retrouve le gros succès en réalisant son deuxième film, Rocky II, sorti en 1979, dans lequel Rocky retrouve sa condition d’outsider, blessé gravement à l’œil.

Sly commence ses années 80 comme il a fini la décennie : avec Rocky III, qu’il a encore réalisé et écrit, en 1982. Rocky n’est plus un underdog. Son adversaire, Clubber Lang, en est un. Et pourtant, Rocky sort une nouvelle fois vainqueur. Le film, en tout point supérieur au deuxième, est salué par la critique et le public, non sans faire connaître Mister T. Et c’est là que démarre la deuxième carrière de Stallone, celle que tout le monde connaît et lui attribue exclusivement de manière très réductrice : sa carrière d’acteur de films d’action (un an après Les Faucons de la Nuit, son premier essai dans ce filon). First Blood, le premier film de la saga Rambo, réalisé par Ted Kotcheff sort la même année. Loin d’être la boucherie que tout le monde pense, First Blood est un film exceptionnel contant l’histoire d’un vétéran du Vietnam qui revient aux USA dans une petite ville qui ne veut pas de lui. Très vite, une chasse à l’homme entre les officiers du shérif et John Rambo se met en place dans la forêt. Le tout se finit dans une séquence déchirante dans laquelle John Rambo se retrouve coincé dans une épicerie et exprime son stress post-traumatique à son sergent instructeur, le Colonel Trautman.

_

_

A l’affiche de deux sagas, Stallone se diversifie et fait deux comédies musicales qui se plantent royalement. Il réalise en effet la suite de La Fièvre du Samedi Soir en 1983, Staying Alive, qui n’est qu’un Rocky de la danse, sans pour autant être un mauvais film. On y retrouve en effet tout ce qui remue Stallone : Tony Manero est devenu un danseur quelconque qui tente de réussir à Broadway et son salut vient de son retour dans son quartier. Il joue en 1984 dans la catastrophe Rhinestone que tout le monde a heureusement oubliée.

De 1985 jusqu’à 1990, Sylvester Stallone doit alors se concentrer sur ses deux sagas : le très patriote mais sympathique Rocky IV en 1985, qui lance la carrière de Dolph Lundgren, la même année que Rambo II, le film le plus à droite de sa carrière. Stallone y retrouve le personnage de John Rambo, envoyé au Vietnam pour aller chercher des prisonniers. Il s’y confronte à une administration qui lui met des bâtons dans les roues et finit par détruire les fichiers de celle-ci, incarnée par l’immense Charles Napier.

Deux ans plus tard, les fans de Sly doivent subir l’abominable Rambo III, d’une nullité crasse en termes de cinéma. Sortent aussi dans cette période les oubliables mais aimables Lock Up, Tango & Cash, Le Bras de Fer (une tentative de retourner à ses films d’avant) et Cobra (peut-être son film le plus mauvais).

Dans les années 90, Sylvester Stallone utilise son star-power au maximum, en écrivant beaucoup moins de scénarios et se contentant de jouer dans ce qu’on lui propose. Il essaie la comédie, avec le remake d’Oscar et Arrête ou ma mère va tirer, dont le seul intérêt est de voir Ving Rhames dans un petit rôle. Libéré de ses deux grosses franchises avec Rocky V en 1990, film gentillet mais loin du niveau des trois premiers, il enchaîne les films d’action, fantastiques ou catastrophes (que ce soit dans le genre ou dans le résultat) qui finiront d’achever sa crédibilité auprès de l’intelligentsia cinématographique. S’il est facile d’imaginer comment les exécrables Assassins et Judge Dredd ont œuvré pour ce mépris, des films aussi excellents que Demolition Man (un petit bijou d’inventivité et de drôlerie) auraient dû mettre la puce à l’oreille des décideurs de cet art : Stallone n’est pas devenu Chuck Norris ou Don The Dragon Wilson. Ses fans croient à son retour dans l’acclamé Cop Land, un pur chef d’œuvre de James Mangold, sorti en 1997, dans lequel Stallone y joue un shérif sourd d’une oreille qui décide d’arrêter de fermer les yeux sur les exactions commises par ses collègues de la NYPD dans sa petite ville-dortoir. Doté d’un casting ahurissant (Robert Patrick, Robert de Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Peter Berg, Method Man, Malik Yoba, Edie Falco, Michael Rapaport, Janeane Garofalo…), le film allait relancer Stallone et prouver définitivement que c’est un grand acteur et qu’il vaut mieux que la manière dont on le considère. Attendez, il est même allé jusqu’à doubler un second rôle dans l’excellent Fourmiz !

Et là, c’est le drame. Sylvester Stallone fait n’importe quoi dans ce début de nouveau millénaire et se retrouve dans des abominations comme Get Carter, remake par Stephen T. Kay d’un classique du cinéma britannique, La Loi du Milieu de Mike Hodges, avec Michael Caine, ou encore D-Tox de Jim Gillespie. Même quand il tente autre chose, comme Mafia Love, le dernier film avec Anthony Quinn ou Shade, un film sur le poker, le public (et la critique) ne suit plus. Il touche le fond en 2003 avec un caméo pour Taxi 3 (la seule bonne scène du film) et le rôle du méchant dans l’étron Spy Kids 3D. C’est alors là que Stallone ”disparaît” selon la croyance populaire. C’est surtout là qu’il recommence à faire de bons films. Après avoir vu son projet de film sur les meurtres de Biggie et Tupac mourir dans l’œuf, il crée un show TV, The Contender, dans le monde de la boxe, qui permet à des inconnus du grand public, des underdogs donc (tiens, tiens…) d’être sous les feux de la rampe l’espace d’une saison.

_

_

En 2006, il réalise, écrit et interprète le dernier volet de la saga Rocky Balboa, dans lequel il incorpore un sentiment de mélancolie et de nostalgie qui sert parfaitement le film, qui en devient le meilleur des six. Rocky, veuf et usé, passe sa vie dans son restaurant à raconter ses meilleurs combats à des habitués avant de reporter les gants pour un dernier combat. Dans la même veine, il réalise John Rambo en 2008, qui se rapproche bien plus du premier volet que des deux autres. Dans celui-ci, Rambo se retrouve forcé d’aider des missionnaires en Birmanie. Le film, extrêmement violent et choquant, permet à Stallone de travailler encore plus son personnage et d’en faire un homme détruit par sa vie. A la fin du film, il lui permet cependant de rentrer chez lui, enfin, le sentiment du devoir accompli. En 2010, c’est le moment de lancer sa troisième franchise dont il réalise le premier opus : The Expendables, Who’s Who du cinéma d’action américain (on y retrouve Jason Statham, Eric Roberts, Gary Daniels, Terry Crews…) qui, au travers de quelques dialogues à double sens, se trouve être un film bien plus intelligent qu’il n’en a pourtant l’air. On ne peut pas en dire autant du second opus, supérieur en termes de cinéma, mais dépourvu de toute nostalgie malgré des apparitions ultra-médiatisées de Chuck Norris.

_

_

En 2013, Sylvester Stallone livre son année la plus prolifique avec Bullet to the Head de l’immense Walter Hill, un thriller très compétent, Evasion, un duo très réjouissant entre lui et Arnold Schwarzenegger, Homefront, un thriller efficace dans lequel il ne joue pas mais qu’il a écrit et offert à Jason Statham et bien sûr Grudge Match avec Robert de Niro, film de boxe bien plus centrée sur la filiation que sur le sport en lui-même. Alors non, Stallone n’est pas de retour comme tout le monde s’accorde à le dire. Stallone a toujours été là et sera là pendant encore un bon bout de temps, à écrire, réaliser et interpréter des personnages d’underdogs qu’il est impossible de détester.

_