Les Lettres Françaises : Votre œuvre s’inscrit dans l’Histoire. Vous avez écrit sur la conquête de l’Amérique par les conquistadors, la Première Guerre Mondiale, le Congo ou la conquête de l’Ouest. Qu’est-ce qui vous a amené à écrire sur la prise de la Bastille ? Que représente pour vous cette date du 14 juillet 1789 dans l’histoire de France ?

Les Lettres Françaises : Votre œuvre s’inscrit dans l’Histoire. Vous avez écrit sur la conquête de l’Amérique par les conquistadors, la Première Guerre Mondiale, le Congo ou la conquête de l’Ouest. Qu’est-ce qui vous a amené à écrire sur la prise de la Bastille ? Que représente pour vous cette date du 14 juillet 1789 dans l’histoire de France ?

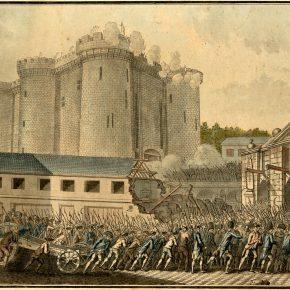

Éric Vuillard : La prise de la Bastille est un événement à la fois local et universel. Le 14 juillet se produit dans un contexte social bien particulier, celui de la France à la fin du XVIIIe siècle, et en même temps il ouvre une séquence beaucoup plus large, un autre régime de vérité. Pour la première fois, un peuple d’ouvriers, d’artisans et de commerçants prend le contrôle d’une très grande ville. Au lendemain du 14 juillet, Paris est en armes. Une foule sans chef, une révolte sans instigateur est victorieuse. C’est le triomphe inédit du désir d’égalité et de liberté qui porte les hommes. L’événement s’étant produit une fois peut dès lors se reproduire.

La littérature est un art très ancien. Elle fut d’abord modelée par les poètes afin de célébrer les puissants. La Première Olympique de Pindare chante sublimement l’eau, l’or et le feu, mais elle exalte aussi Hiéron de Syracuse. Et c’est au tyran qu’en dernière instance revient la gloire. Car le poète vit et écrit sous la protection d’un maître.

Raconter le 14 juillet 1789, c’est fusionner une histoire collective avec les formes que la littérature nous a laissées. Depuis deux cents ans, les romanciers ont modifié ces formes, ils ont repris la vieille geste héroïque et l’ont adaptée aux nécessités nouvelles. Balzac, Zola ou Aragon, pour prendre la littérature française, ont fait pénétrer le grand nombre dans le roman. Le 14 juillet est le jour où ce grand nombre est entré dans l’histoire. Il était donc important de le raconter du point de vue de ceux qui l’ont fait, d’écrire cette intrusion du peuple de Paris dans la vie politique, qui prélude à son irruption dans la littérature sous la figure de Julien Sorel.

Vous citez Michelet. Que représente-t-il pour vous ? Est-il un modèle de l’écriture littéraire et progressiste de l’histoire ?

Il n’y a pas d’écriture hors d’un contexte social et politique. A ce titre, la littérature est une activité comme une autre. Les ressources qu’elle puise dans les œuvres du passé lui sont d’un certain secours, mais que l’on soit écrivain ou historien, on est emporté par le courant, comme n’importe qui. Michelet écrit l’histoire à partir des enjeux de son temps, de ses opinions républicaines, de sa sensibilité romantique. Son œuvre s’adosse à un projet d’émancipation ; il désire plus de liberté et d’égalité entre les hommes. Et il reste aussi un grand écrivain ; à ce titre, même si son rêve républicain est à présent derrière nous et que nous déchantons, la tension vers la vérité qui traverse sa prose est encore la nôtre.

Vous donnez une description minutieuse d’un sabre, avec un vocabulaire très précis, spécialisé, qui m’a fait penser à l’écriture d’Aragon dans La Semaine sainte : êtes-vous, vous aussi, préoccupé par la question du réalisme ?

Le problème du réalisme est central pour la littérature. La nature des descriptions, leur lien avec l’action, le statut de la réalité sont des questions que l’écriture ne peut pas ignorer. La littérature s’efforce sans cesse de se débarrasser des formes abstraites, artificielles ; on cherche des manières plus évocatrices et plus justes de rendre la réalité. C’est la définition du monde qui nous entoure qui est en jeu : ce qui est important ou secondaire, ce qui nous domine et ce qui nous engage.

Le lyrisme est l’une des expériences de la Révolution. La langue a changé. Elle doit être capable de convaincre, de donner à voir, d’emporter. Cela permet de sentir autrement, comme si les mots nous réveillaient. Dans le passage que vous évoquez, il s’agit de noms de famille. Les noms propres ne sont pas dépourvus de sens comme le croyaient les grammairiens naguère, au contraire, ils vivent entourés d’un halo de significations, ils suggèrent. Ainsi, dans la Recherche, Proust rêve les noms, c’est un des principaux moteurs de sa rêverie. Le nom de Swan, le nom de Guermantes, le nom de Balbec ou de Venise. Mais lorsque le nom est celui de quelqu’un, d’un être ayant vraiment vécu dans le passé, il porte en lui je ne sais quelle empreinte de vérité, il sonne juste ; il vient à nous comme un petit fragment de vie, un témoignage.

Les noms du 14 juillet ont ceci de plus qu’ils forment une immense cohorte, à la fois modeste et triomphante. Pour la première fois, une grande date de l’Histoire est le résultat de la seule action du peuple. Nous avons soudain la trace de centaines d’individus. Et, comme le raconte Michel Foucault dans sa préface à La Vie des hommes infâmes, il n’y a rien de plus émouvant que ces traces de vie réelle que les archives nous livrent ; elles sont plus émouvantes que n’importe quel roman. Le rythme, la prose peuvent cependant s’en saisir et tâcher de rester fidèles à la vie qu’elles portent et faire éprouver qu’une avalanche de pauvres noms de famille d’ouvriers et d’artisans du faubourg a finalement davantage d’amplitude et de souffle que n’importe quel grand nom de l’Histoire de France.

Vous utilisez souvent l’ironie : est-elle une arme d’écrivain contre le pouvoir et les puissants plus efficace que l’attaque directe et violente ?

En soi, l’ironie n’existe pas. Elle est toujours la mesure d’un certain rapport à la liberté, d’un certain état des forces qui traversent la société. Dans ses très beaux livres, Heinrich Heine manie une forme d’ironie très particulière, indirecte, allusive. Il vivait sous un régime démagogue, relativement impuissant mais autoritaire. Cet étrange cocktail réclamait de l’écrivain un rapport détourné aux événements, un chemin tortueux. Un certain genre d’ironie s’y glissait à merveille. En revanche, l’écrivain ne peut porter d’attaque frontale que lorsqu’il s’adosse à une communauté politique, à un groupe, à un mouvement puissant au sein de la société. Il faut des circonstances.

De nos jours, il me semble qu’une ironie plus nette est possible, souhaitable. La conviction que nous sommes libres de penser, d’écrire et de lire tout ce que nous souhaitons demande à être mise à l’épreuve. On entend souvent qu’un livre ne doit pas vouloir dire, qu’il appartient au lecteur de se faire sa propre idée, comme si un roman pouvait se contenter de raconter une intrigue sans point de vue. A une époque où l’avenir semble flou, difficile à saisir, où les clivages sociaux sont de plus en plus marqués, où nous vivons un curieux mélange de liberté de parole et d’encadrement ; il me paraît nécessaire de recourir à une ironie franche, lisible, tranchante.

À lire votre récit de la prise de la Bastille, on sent une empathie pour vos personnages et on pense également à notre époque. En 1989, quand on demanda à l’artiste Ian Hamilton Finlay comment commémorer la Révolution, il répondit : « En faisant une Révolution ! » Est-il exagéré d’imaginer que vous appelez aussi de vos vœux cette Révolution ? Et si oui, quelle Révolution ?

On ne peut vouloir seul une Révolution. Il faut être nombreux, rassemblés par des solidarités puissantes. La littérature peut certes réclamer ce que bon lui semble, et pourquoi pas l’impossible, mais cela tombe aussitôt dans le jeu, la plaisanterie ou le plaisir. La fin du livre est plutôt une manière de faire sentir que l’horizon politique n’est pas fermé, que le grand nombre est fondé à exiger davantage. Je le fais sous une forme poétique, car elle m’a paru être la seule que l’on puisse entendre aujourd’hui. Mais l’émancipation a de l’avenir, je ne vois pas que les peuples puissent se satisfaire des solutions présentes ; et puisque la littérature s’est embarquée dans ce projet depuis bientôt deux siècles, quelques décennies malheureuses ne doivent pas nous intimider. Il n’est pas illusoire d’espérer.

Entretien réalisé par Franck Delorieux