Gérald Alexis

La contribution d’un artiste américain de race noire, William Edward Scott, a été déterminante dans l’expression des idées indigénistes par les peintres haïtiens dans les années 1930-1940. Dans une volonté d’en savoir plus sur cet artiste, je me suis trouvé à explorer un mouvement d’un intérêt certain, celui appelé «Harlem Renaissance», dont faisait partie William E. Scott.

jacob-lawrence-de-la-serie-migration-des-noirs-the-phillips-collection-washington-dc

Harlem est, pour ceux qui ne le savent pas, un quartier de New York où, entre la fin du 19ème siècle les premières décennies du 20ème siècle, se sont installés des Américains de race noire qui ont participé à ce qu’on a appelé «la Grande Migration» vers les états du Nord. Ils fuyaient le racisme dans le Sud et espéraient trouver du travail créé, dans les grandes villes, par la révolution industrielle. C’est aussi dans ce Harlem qu’entre les deux guerres, a eu lieu cette Renaissance culturelle et artistique. Pour mieux la comprendre, il est nécessaire auparavant de prendre en considérations certaines circonstances.

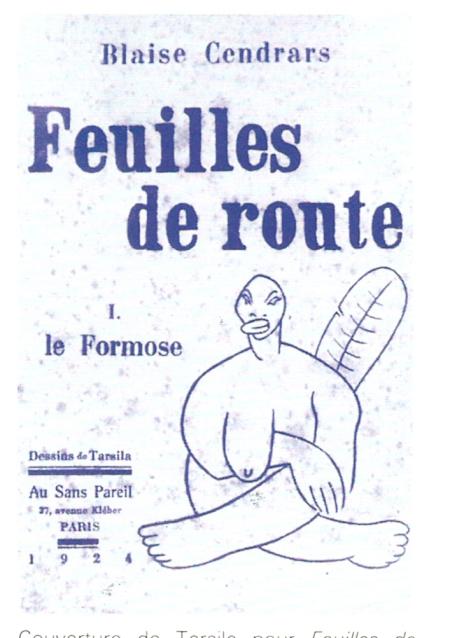

Autour des années 1920, un peu partout dans le monde, le «Noir» était à la mode. Le jazz commençait à être connu et apprécié en Europe. A Paris, Joséphine Baker attirait la foule avec sa « Revue Nègre ». En France, le poète Blaise Cendrars publiait en 1924 ses «Feuilles de Route» avec, en couverture, un dessin d’inspiration nègre de la brésilienne Tarsila do Amaral, motif qui reprend le personnage de son célèbre tableau «A Negra» de 1923. Tarsila do Amaral était très impliquée dans le mouvement moderne brésilien qui, dès le début des années 1920, soulignait l’importance de l’héritage noir et indien de son pays.

couverture-de-feuille-de-route-de-blaise-cendrars

tarsila-do-amaral-a-negra-musee-dart-contemporain-de-luniversite-de-sao-paolo

A New York, Harlem, le quartier noir de Manhattan était, comme l’a écrit le poète Laughton Huges : «En Vogue». La vie sociale et mondaine y était remarquable et remarquée, même par les blancs qui, en grand nombre, allaient souvent chez les noirs, dans ce monde tout autre, pour y entendre leur musique et les voir danser. Mais à Harlem il n’y avait pas que la vie des boîtes de nuit et des théâtres. Il y avait aussi et surtout des poètes, des romanciers, des dramaturges et également des peintres et sculpteurs qui voulaient faire de ce coin de Manhattan le centre mondial de la Culture Noire.

Ce fait sans précédent dans l’histoire des noirs des États Unis peut se justifier de manière très générale. Il nous suffit, pour cela, d’envisager quelques-unes des circonstances du moment qui offraient un terrain favorable pour que se produise ce que nous pouvons appeler une tentative d’affirmation du noir dans la société américaine.

De la libération des esclaves jusqu’au début du siècle, les noirs vivaient, pour la plupart dans le sud des États Unis, soumis à la loi Jim Crow, et donc séparés des blancs dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Ils étaient aussi la proie d’organisations, comme le Ku Klux Klan, qui s’étaient donné pour tâche de faire respecter cet « Apartheid ». Il est facile d’imaginer que de telles circonstances, où la survie même n’était pas garantie, n’invitaient point à la pratique des Beaux-Arts.

En dépit de ces circonstances oppressantes, et sans doute en raison de la grande ténacité des noirs, s’est développée une forme d’art populaire, fortement ancré dans la pénible situation de ces nègres et agrémenté quelque peu par de très vagues souvenirs de l’Afrique natale, souvenirs d’autant plus vagues que ces noirs avaient été, par les structures d’un milieu généralement protestant et donc conservateur, coupés totalement de leurs origines.

tete-sculptee-dune-ancienne-cane-courtoisie-de-sturgis-antques-baltimore-md

Cet art populaire: quelques sculptures, le Blues, les Negro Spirituals, les Contes, n’avait point été créé pour une audience blanche, mais se voulaient être l’expression de l’âme de citoyens « à part entière » de ces États Unis, citoyens qui pouvaient, et devraient idéalement être intégrés comme éléments de la culture américaine, alors en voie de définition. Mais, ignoré ou méconnu à l’époque, il n’en fut rien.

soldat-noir-americain-de-la-guerre-1914-1918

En ce début du 20ème siècle, signalons qu’il y eut un évènement mondial dont l’importance fut significative: la Première Guerre Mondiale. Elle eut des incidences non négligeables sur le fait qui nous concerne ici. En effet, l’engagement des États Unis dans cette guerre devait entrainer le déplacement vers l’Europe de milliers de noirs enrôlés. Selon des documents de la section militaire des Archives Nationales à Washington, plus de 350.000 noirs ont participé à l’intervention américaine dans cette guerre qui devait être la dernière dans le monde. De ceux-là, 140.000 étaient envoyés en France, mais tous ne participaient pas au combat. 100.000 d’entre eux, selon cette même source, étaient assignés aux besognes des campements. Par ailleurs, une lettre à l’éditeur, publiée dans le numéro du 24 Mai 1917 du «Atlanta Indépendant» nous porte à croire que bon nombre d’entre eux avaient reçu un degré d’éducation suffisamment élevé ; ce qui justifierait la remarque suivante de l’auteur: « Plus les noirs sont éduqués, plus ils sont poltrons ».

Poltrons ou pas, le séjour de ces noirs éduqués en Europe leur a permis de constater l’intérêt croissant qu’il y avait pour les cultures africaines. C’est en Europe, en effet, que se trouvaient alors les plus grands musées consacrés aux arts dit «primitifs», aux arts africains notamment. Il y avait le Musée de l’Homme à Paris où, comme on le sait, Picasso eut sa première rencontre avec des masques et statuettes venus d’Afrique, une rencontre qui a drastiquement changé le cours de l’art occidental au début de ce vingtième siècle.

Selon Mary Smith Campbell, dans l’introduction du catalogue de l’exposition : «Harlem Renaissance, The Art of Black America» au Studio Museum of Harlem (1994), ces noirs éduqués avaient sans doute pris contact avec une cellule d’Antillais et d’Africains à Paris d’où partirait ce courant que plus tard on a appelé « Négritude » et qui s’affirmait par la publication de la revue «L’Étudiant Noir» créée, en 1935, par le poète Aimé Césaire de la Martinique.

l’etudiant-noir

De retour chez eux, avec une confiance regagnée dans leur race, ces noirs allaient trouver que la guerre avait amené ce développement industriel dans le nord mentionné antérieurement. Les noirs établis alors dans les grands centres du Nord, et tout particulièrement dans le quartier de Harlem à New York, devaient vite se défaire de leur côté rural ou provincial pour adopter une attitude plus agressive, plus affirmée, plus urbaine. Et ainsi, à Harlem, se dessinait le profil du «Nouveau Nègre» avec une conscience raciale qui, particulièrement dans ses écrits, non seulement affrontait la race blanche mais encore affirmait ouvertement son égalité. Les peintres noirs américains de l’époque étaient pour la plus part, eux aussi, de cette nouvelle engeance.

Sur le plan strictement artistique, un autre fait est à signaler. Il s’agit de la grande exposition internationale d’art moderne, la première vraiment, qui fut organisée à New York en 1913, dans la salle d’armes du soixante-neuvième régiment, exposition appelée « The Armory Show ». Cet évènement qui, pour la première fois, introduisait aux Américains, même les plus avisés, des noms tels que Picasso, Matisse, Braque, Duchamp et des idées nouvelles comme le Cubisme, le Futurisme, l’Expressionisme. Cette exposition a été couverte par la presse toute entière. Il était donc pratiquement impossible à quiconque vivant à New York, de n’en avoir pas entendu parler.

Cette exposition, parce que moderne, rejetait ce qui est et qui était, au profit de ce qui devrait être. Jusqu’ici, l’Amérique avait tendance à s’identifier, dans une très large mesure, avec la conquête de l’Ouest. L’un des mythes, alors touché, fut celui de l’Amérique de Buffalo Bill, l’Amérique des Westerns avec ces images qui ont nourri, chez certains d’entre nous, toutes nos fantaisies d’enfant. A cette exposition de 1913, l’influence de l’Afrique sur le monde de l’art Européen éclatait comme une bombe dans le monde de l’art aux États-Unis. Les peintres noirs américains de l’époque, peignaient jusqu’alors comme la plupart des américains blancs, c’est à dire qu’ils s’étaient arrêtés aux techniques de l’Impressionnisme ou à des techniques proches de celles-ci

Dès lors donc, il s’agissait pour les peintres noirs, dans ce mouvement que Locke a appelé la «Renaissance», de s’écarter de cet impressionnisme «blanc» et de se tourner, ou plutôt de se retourner vers les Arts de l’Afrique. Plus que Picasso, ils en avaient le droit, ils étaient descendants d’Africains. C’est précisément de ce droit que parlait l’écrivain Alain Leroy Locke.

Il reprochait à des artistes comme William Johnson et William Edward Scott d’être des imitateurs d’un art Européen, de renier leur riche héritage et de se détacher ainsi de ce pouvoir créateur unique qui leur était légué. Locke préconisait l’étude de l’Art Africain qui selon lui était parmi les plus grands du monde. Selon lui, chaque race avait ses propres tendances artistiques, – ce serait donc un fait génétique – et les artistes noirs d’Amérique avaient tort de vouloir adopter celles d’une race qui n’était pas la leur. «Si, disait Locke, l’art des Américains noirs manquait d’orientation propre, c’est parce que ceux-ci avaient été coupés dans leur développement artistique naturel, par l’esclavage». Locke donne ici une explication sur laquelle nous devons nous étendre un peu.

Le grand reproche qu’il fait pourrait être reformulé ainsi: «Il ne faut pas regarder vers l’autre, le blanc dans ce cas, et le prendre comme modèle». Il négligeait là une différence essentielle entre le noir d’Afrique et le noir d’Amérique et j’entends par là, plus largement, le noir du Nouveau Monde. Cette différence, il est important d’en tenir compte.

Les Noirs du Nouveau Monde ont non seulement été coupé physiquement et souvent spirituellement, et ceci pendant des siècles, de la source de l ‘Afrique- Mère. Plus encore, ils portent dans leur sang et dans leur âme un lourd passé d’esclavage. L’ancêtre africain, le modèle était donc très loin dans le temps et même dans l’espace. Le seul modèle qui était alors proposé à ces noirs était, qu’on le veuille ou non, le blanc, celui qui se disait supérieur et qui agissait en tant que tel. Alors, sortis de l’esclavage et désireux de s’affirmer, ils voulurent naturellement se mesurer à ce blanc : le modèle. On ne peut donc point s’étonner de constater chez ces noirs une certaine assimilation de traits de la culture blanche. Par exemple, le Dandy de Harlem s’habillait, non pas à l’africaine, mais était vêtu comme le blanc, et même on l’a vu souvent se défriser les cheveux pour se coiffer comme le blanc.

james-van-der-zee-jeune-homme-a-la-montre-the-schomburg-center-for-research-in-black-culture

Si nous envisageons maintenant son expression artistique, même en ne tenant pas compte de styles empruntés des blancs, l’œuvre de l’artiste noir américain devait forcément être différente de celle du noir africain en raison du fait que tous deux vivaient deux circonstances très différentes. On ne peut donc point s’étonner de constater que l’expression des noirs des États Unis devait inévitablement naitre de leur expérience, de leur vécu et non de leurs gênes comme semble le suggérer, en toute bonne foi, Alain Locke.

Ce retour vers l’Afrique ne fut pas seulement l’affaire des peintres, l’Afrique allait surgir dans différents aspects de la vie de cet Harlem des années vingt, dans cette «Renaissance». Il serait difficile de ne pas mentionner ici le cas extrême d’un Marcus Garvey qui voulait non seulement d’un retour au niveau des idées, mais d’un véritable retour, le « Grand Retour » comme il l’appelait, des noirs de l’Amérique à leur terre d’origine. Alors que Garvey préconisait la rupture totale, l’art, en raison de ce que nous avons dit plus haut, semblait représenter un espoir de réconciliation des races blanche et noire. Pour un intellectuel comme W.E.B. Du Bois, l’artiste noir avait, de par la richesse de ses origines, de ses traditions, quelque chose à offrir, et en faisant cela, il prouvait en tant qu’homme civilisé il pouvait arriver au sommet de cette culture nouvelle qui serait celle de ce pays nouveau : le États Unis d’Amérique.

Mais en fait de rapprochement, il n’en fut rien. La critique, généralement blanche ne fut pas tendre pour les artistes noirs. S’il est vrai que le noir avait appris à connaître le blanc, le blanc lui ne connaissait pas le noir et n’arrivait pas à admettre qu’il puisse s’adonner aux beaux-arts. Le blanc voyait le noir comme un sous-homme: un homme-enfant, inconscient et taré, dont les facultés tant intellectuelles que morales ne s’étaient pas développées et ne pouvaient pas se développer. Il faut comprendre aussi et surtout que le Nègre en était venu à se regarder à travers les yeux des autres. Conscient du fait que le monde le regardait faire avec amusement ou avec mépris et pitié, il finit par s’imposer lui-même cette image de sous-homme. Voulant se défaire de cette image, son comportement, ajouté de l’attitude inchangée des blancs ne firent qu’augmenter le clivage qui existait déjà, et qui, dans une certaine mesure, demeure encore aujourd’hui. Ce clivage mis à part, les thèmes et les expressions de la vie des noirs n’avait jamais été considérés comme vendables par les marchands et valables par les commissaires de musées.

Il faut mentionner aussi, qu’au sein de la communauté noire elle-même, la critique ne fut pas particulièrement complaisante. De plus, dans le milieu noir, les idées étaient très partagées en ce qui concerne la définition d’une œuvre proprement noire-américaine. Disons finalement que cette communauté noire, et ceci a aussi toute son importance, n’avait pas atteint, à l’époque, la sécurité économique essentielle au patronage et à la promotion de leurs artistes. Le résultat est que ceux-ci tombèrent pour la plupart dans l’oubli. Seules quelques universités noires, dans la mesure de leurs faibles moyens avaient acquis pour les collectionner des œuvres de ces artistes de la Harlem Renaissance.

Dépourvus de l’appui d’infrastructures artistiques quasi inexistantes, dépourvus d’un véritable marché capable de consommer ces œuvres d’essence noire, les artistes de la Harlem Renaissance ont donc vu la majorité de leurs œuvres se retrouver entre les mains d’amis proches et de membres de leur famille. Pourtant, ils avaient créé un art fort intéressant, dont la valeur, fut heureusement reconnue vers le milieu du siècle dernier. C’est un art qu’il faut connaître. Aussi, nous allons considérer l’œuvre de quelques-uns des artistes de cette période.

William Edward Scott (1884-1964) eut la bonne fortune, après des études au Art Institute of Chicago, de partir, au début du siècle, se parfaire aux Académies Julian et Colarossi de Paris. Or, le style proche de l’impressionnisme que pratiquait Scott l’éloignait des idées prônées par cette Renaissance. Pour les rejoindre, il a pensé alors changer le contenu de ces œuvres en faisant de personnes de la diaspora africaine un sujet privilégié. Haïti qui avait marqué l’histoire et où, disait-on, l’héritage africain était encore vivant, lui semblaient être une source idéale d’inspiration. Il arrive donc à Port-au-Prince le 13 mars 1931. Il était boursier de la Fondation Rosenwald, du nom de son fondateur Julius Rosenwald qui fut, entre autre, actionnaire et président de Sears. Il cherchait l’opportunité de se défaire de l’aspect européen qu’il pratiquait jusqu’alors. Ainsi, en Haïti, il a remplacé la touche épaisse des impressionnistes par l’application plus fluide de la couleur. La couleur, d’ailleurs, elle aussi changeait sous l’influence de l’environnement tropical. Elle devint plus lumineuse et, cette nouvelle palette il l’a faite sienne jusqu’à la fin. C’est donc dans la forme mais surtout par le contenu de ses œuvres : la vie humble de ses congénères, comme l’a noté le Dr. David Driskel, artiste et historien de l’art, que William a pensé rejoindre ces idées qui se résumaient à faire de la diaspora africaine un sujet privilégié.

william-edward-scott-mere-et-enfant

William H. Johnson (1901 – 1970) était originaire de la Caroline du Sud. Il arriva à Harlem en 1918 et reçut une formation artistique à la National Academy of Design puis en France où il s’installa en 1926. L’influence sur son œuvre de Cézanne, et plus tard de Van Gogh, était marquante. Revenu en Amérique en 1938, son style changea drastiquement. Il est difficile d’imaginer qu’un artiste puisse si rapidement opérer une telle transformation. Il n’était pas le seul. Ce changement faisait partie d’une volonté marquée, dans les années trente de créer un art indigène ou néo-primitif. En 1940, William H. Johnson peignait Mahlinda, très critiquée par des artistes et intellectuels noirs. Dans un article «L’artiste Noir et l’Art Moderne» publié en 1934 dans la revue «Opportunity», un jeune artiste noir Romare Bearden reprochait à ses collègues de faire des œuvres banales, sans inspiration aucune qui ne sont que de véritables bouillons d’œuvres d’artistes qui les ont influencés.

william-h-johnson-nature-morte-national-museum-of-american-art-washington-dc

william-h-johnson-nu-mahlinda-national-museum-of-american-art-washington-dc

Palmer Hayden (1890 – 1973) originaire de la Virginie participa à la première guerre mondiale. Il reçut sa formation artistique au Cooper Union de New York. Il semble qu’il ait également suivi des cours en France où il séjourna de 1927 à 1932. Son «Nous quatre à Paris» de 1930 nous le laisse supposer. Les critiques l’ont tout de suite qualifié de naïf, de peintre d’images grotesques de noirs inspirées de la façon dont les blancs les représentaient : L’affiche de Colin pour la «Revue Nègre» (1925) et la Bande dessinée d’Hergé: «Tintin au Congo» de 1930. Le public noir boudait ces images destinée disait-on à plaire au blancs qui acceptait bien ce type de peintures qui maintenaient le nègre dans son contexte, son environnement socio-culturel.

palmer-hyden-nous-4-a-paris-metropolitan-museum-of-art-new-york-ny

Aaron Douglas (1899 – 1979) originaire du Nebraska, bachelier en art, arrive à Harlem en 1924, persuadé qu’il y aurait de plus grandes satisfactions que celles que lui offrait l’enseignement dans sa ville natale. Il était jusqu’ alors un peintre académique comme en témoigne le tableau «Usine électrique de Harlem», non datée. Il se tourne alors vers l’art africain dont il va adopter, entre autres, les formes géométriques. Dans son «Aspect de la vie des Nègres» de 1934, il va placer le nègre dans un environnement africain. Le critique James A. Porter l’accuse de créer des œuvres exotiques dans le but de plaire. Papa Ibra Tall dans sa conférence «Négritude et arts plastiques contemporains» estime que de telles œuvres qui vont jusqu’à incorporer le statuaire africain représentent une erreur majeure en ce sens qu’elles sont faite pour plaire aux néo-colonialistes. Il reproche aussi aux artistes noirs de vouloir retrouver leurs ancêtres par le biais de l’occident en adoptant des principes du Cubisme par exemple.

aaron-douglas-usine-electrique-a-harlem-hampton-university-art-museum-hampton-va

aaron-douglas-aspect-de-la-vie-des-noirs-the-schomburg-center-for-research-in-black-culture-new-york-ny