I. Asphaltliteratur (par Lazare Bruyant)

I. Asphaltliteratur (par Lazare Bruyant)Dernier rejeton d'un longue série de carnets anonymes retrouvés par la grâce du Saint Esprit, que l'on imagine sans difficulté ramper dans quelques souterrains russes vers le bureau dublinois d'un dramaturge barbu comme un dieu grec, tripotant une sculpture aux courbes définitivement féminines & qui serait venue jusqu'à nous sous la forme d'une expression toute faite (ne pygmalionne t'on pas à tout va depuis que Gainsbourg fit sucer à France Gall tant de sucettes)... expression toute faite, décharnée aussi, comme le sont à coup sûr toutes ses situations que l'on ne pourrait qualifier autrement que de « kafkaïennes ». Puis ce carnet, journal d'un huis-clos étouffant où une enfant va connaître les joies terrifiantes de l'art jusqu'au-boutiste, narrant la déchéance totale (morale & physique) de son auteur qui, bien sûr, est aussi vous, moi, nous tous : les hommes. Cadence est un livre qui, à mon sens, est bourré de clichés & n'est cependant pas dénué d'une certaine dangerosité qui fera peut être claquer les genoux à tous ceux qui décideront d'en tourner les pages. Mais avant toute chose je voudrais que vous lisiez le petit texte qui suit & qui n'est rien d'autre que la courte présentation de l'auteur mise en exergue du livre. Je sais que c'est une activité légèrement fastidieuse, elle nous permettra néanmoins d'aborder ce premier roman sans ces oripeaux ridicules que l'éditeur (ici) & l'auteur (dans quelques passages du texte) ont jugé bon d'endosser. Voici :

Stéphane Velut est né en 1957 . Il vit & travaille en Touraine. Il exerce la neurochirurgie & enseigne l'anatomie ... blah blah blah … Il affectionne la lettre K, les villes désertes le dimanche. Et il écrit la nuit.Il affectionne la lettre K, les villes désertes le dimanche. Et il écrit la nuit.

Ça n'a l'air de rien mais l'on pourra tout de même remarquer qu'il est devenu sacrément difficile de faire passer un écrivain pour ce qu'il n'est pas, ou plus, dans l'inconscient collectif d'une foule sentimentale qui ne demande qu'à trembler. Ainsi, est-il aisé de se figurer la portée fantastique que revêt une lettre aussi connotée dans l'univers littéraire que la lettre K & qui est sans doute évoquée ici dans le seul but de nous rappeler ces trucs assez flippants se passant dans Prague à une époque où le port du chapeau feutré & de la redingote était aussi courant que les cafards & les procès bidons. On pourrait ensuite ajouter que le fait que Stéphane Velut écrive la nuit (comment quelqu'un qui aime à ce point la lettre K pourrait s'abaisser à écrire le jour... sauf si il trifouille des cerveaux bien sûr) serait une sorte de label de qualité qui plante d'emblée le décors : attention écrivain torturé/insomniaque/possédé par la force de la création. L'humanité entière dort pendant que l'écrivain qui aime la lettre K expulse ses visions, travaille à son grand roman. Velut écrit-il la nuit comme Audeguy passa six mois au Kenya pour écrire son très moyen Nous Autres qu'il s'en mordra certainement les doigts. Heureusement la question est bien plus complexe que ça & l'on ne pourrait décemment pas juger un livre sur la simple fumée que l'éditeur s'évertue à souffler autour. Ni sur l'animosité irrationnelle qui m'anime dès que ce genre de soupe m'est servie. Passons donc au reste de ce que je considère comme le point faible le plus frappant du livre : une foire internationale du cliché.

Les premières pages sont un modèle du genre où le narrateur nous prévient que si nous lisons ces quelques mots c'est que soit il est déjà mort, soit il va bientôt mourir car ON va venir pour le tuer/emmener/faire disparaître soit, de façon très dickienne, parce que NOUS sommes certainement déjà morts & que lui est vivant... mais pas pour longtemps. Voilà une espèce de mise au point inaugurale tout à fait dispensable & poussive sur la nature de l'homme qui, on le sait depuis Pascal, a le cœur creux & rempli d'ordures, mais aussi sur un certain suspense fantastico-gothique (il va se passer des trucs louches, inexplicables pour la plupart & je meurs/me transforme/disparaît à la fin, un peu dans le genre de ce que l'on trouve page 104 : « Si donc vous en êtes à ce point de mon histoire c'est qu'au moins ce cahier leur aura échappé. Pas moi. ». De dos, vous pourriez presque voir mes épaules prises d'irrésistibles soubresauts : pleurs angoissés ou franche rigolade ? Raaagh... c'est difficile à dire car combien de fois avons nous déjà lu ces amorces à deux sous ?). Le tout est saupoudré de quelques déclarations pseudo existentielles de bon aloi (p13 : « Ce qui me différencie de vous : je ne suis plus pour moi un étranger. »). Autre subtilité à gros sabots, mais que l'on ne peut honnêtement reprocher à Velut, le narrateur est anonyme, ce qui est sensé contribuer à une identification simplifiée du lecteur qui, sur le mode d'une vieille chanson de Michel Sardou, est en droit de se demander à chaque instant : & moi, qu'aurai-je fait ? . Transfert éminemment symbolique, devenu un classique du genre & qui permet de niveler les systèmes de valeurs de façon efficace sans que cela ne chamboule notre manière de tourner les pages. Le monde n'est ni tout noir, ni tout blanc gamin. Non. Il y a aussi un peu de gris au milieu. Où est mon cheval ? MaisBREF ! Plus loin (p39), laissant le charabia socratique du connais-toi toi-même (γνῶθι σεαυτόν pour les puristes), on trouve ceci : « Il ne faudrait jamais atteindre tout à fait ses rêves. Le monde est fait pour les gâcher un jour ou l'autre »... whaou ! On respire un bon coup_________________& on continue pour sauter directement deux pages plus loin : « C'est en perdant les choses qu'on en sait la valeur », & là, vraiment, je me demande encore comment son éditeur à pu laisser passer un truc pareil, c'est digne des pires lapalissades de Paulo Coelho. Mais qu'importe, immergé dans une sorte de créativité sans doute incontrôlable (il écrit la nuit), qui fait du « mystère » en papier crépon quelques sacs de charbon pour la chaudière, Velut se refuse de parler des nazis comme... de nazis. Jouant le jeu de l'écrivain qui aime à faire travailler l'imagination de son lecteur (à ce stade on ne sait plus si c'est du génie ou la feignasse du siècle) il prend un malin plaisir à nous exaspérer en les décrivant comme : « … les hommes en habits sombres... » (p25), « … des animaux, des êtres méchants, bornés, prêts à se soumettre au commandement le plus absurde... » (p23) ou de parler d'une (pré)vision des camps de concentration ainsi : « Il y avait au bout des rails une porte arrondie » (p89) & enfin, promis c'est le dernier : « … ils emportaient tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Où ? Je ne savais pas mais on ne les revoyait pas. » (p160).

Les premières pages sont un modèle du genre où le narrateur nous prévient que si nous lisons ces quelques mots c'est que soit il est déjà mort, soit il va bientôt mourir car ON va venir pour le tuer/emmener/faire disparaître soit, de façon très dickienne, parce que NOUS sommes certainement déjà morts & que lui est vivant... mais pas pour longtemps. Voilà une espèce de mise au point inaugurale tout à fait dispensable & poussive sur la nature de l'homme qui, on le sait depuis Pascal, a le cœur creux & rempli d'ordures, mais aussi sur un certain suspense fantastico-gothique (il va se passer des trucs louches, inexplicables pour la plupart & je meurs/me transforme/disparaît à la fin, un peu dans le genre de ce que l'on trouve page 104 : « Si donc vous en êtes à ce point de mon histoire c'est qu'au moins ce cahier leur aura échappé. Pas moi. ». De dos, vous pourriez presque voir mes épaules prises d'irrésistibles soubresauts : pleurs angoissés ou franche rigolade ? Raaagh... c'est difficile à dire car combien de fois avons nous déjà lu ces amorces à deux sous ?). Le tout est saupoudré de quelques déclarations pseudo existentielles de bon aloi (p13 : « Ce qui me différencie de vous : je ne suis plus pour moi un étranger. »). Autre subtilité à gros sabots, mais que l'on ne peut honnêtement reprocher à Velut, le narrateur est anonyme, ce qui est sensé contribuer à une identification simplifiée du lecteur qui, sur le mode d'une vieille chanson de Michel Sardou, est en droit de se demander à chaque instant : & moi, qu'aurai-je fait ? . Transfert éminemment symbolique, devenu un classique du genre & qui permet de niveler les systèmes de valeurs de façon efficace sans que cela ne chamboule notre manière de tourner les pages. Le monde n'est ni tout noir, ni tout blanc gamin. Non. Il y a aussi un peu de gris au milieu. Où est mon cheval ? MaisBREF ! Plus loin (p39), laissant le charabia socratique du connais-toi toi-même (γνῶθι σεαυτόν pour les puristes), on trouve ceci : « Il ne faudrait jamais atteindre tout à fait ses rêves. Le monde est fait pour les gâcher un jour ou l'autre »... whaou ! On respire un bon coup_________________& on continue pour sauter directement deux pages plus loin : « C'est en perdant les choses qu'on en sait la valeur », & là, vraiment, je me demande encore comment son éditeur à pu laisser passer un truc pareil, c'est digne des pires lapalissades de Paulo Coelho. Mais qu'importe, immergé dans une sorte de créativité sans doute incontrôlable (il écrit la nuit), qui fait du « mystère » en papier crépon quelques sacs de charbon pour la chaudière, Velut se refuse de parler des nazis comme... de nazis. Jouant le jeu de l'écrivain qui aime à faire travailler l'imagination de son lecteur (à ce stade on ne sait plus si c'est du génie ou la feignasse du siècle) il prend un malin plaisir à nous exaspérer en les décrivant comme : « … les hommes en habits sombres... » (p25), « … des animaux, des êtres méchants, bornés, prêts à se soumettre au commandement le plus absurde... » (p23) ou de parler d'une (pré)vision des camps de concentration ainsi : « Il y avait au bout des rails une porte arrondie » (p89) & enfin, promis c'est le dernier : « … ils emportaient tous ceux qui n'étaient pas comme eux. Où ? Je ne savais pas mais on ne les revoyait pas. » (p160).Mais n'en restons pas à ces considérations de pure forme qui n'ont d'autre utilité que de dégonfler un peu la baudruche d'un auteur que l'on voudrait au stade ultime de « l'auteurité » si je peux me payer une horreur pareille & qui, pourtant, utilise des ficelles aussi grosses qu'absurdes. Je m'attèle à démonter, de façon sévère je le reconnais, tout cet attirail inutile & fastidieux pour une seule & bonne raison : il empêche de voir tout ce que ce texte à de plus ambitieux.

& ce qui est le plus ambitieux c'est la plongée douloureuse que Velut nous impose dans ce qui n'est, ni plus ni moins, qu'un travail fanatique de déshumanisation intégrale. L'histoire de Cadence pourrait se résumer ainsi : un artiste, à qui l'on a commandé le portrait d' « une enfant resplendissante et pure qui incarne l'avenir d'un peuple travailleur renaissant de sa terre et de son industrie,... un portrait un pied beaucoup plus haut qu'un homme, un tableau si saisissant que même l'ouvrier s'y attarde... », va détourner son modèle, une petite fille aux origines pas si troubles que ça, pour en faire l'objet d'un projet extrême : avec l'aide d'un ami prothésiste il compte la transformer en une espèce de mante religieuse mécanique & afin d'en faire un jouet propre à remplir les menus fantasme du bonhomme, la fillette captive doit être transformée en objet. Silencieux & malléable. Les références à Collodi, Meyrink, Shaw ou au mythe de Frankenstein sont bien sûr évidentes même si il me semble qu'ici le but du jeu égoïste du narrateur ne soit pas tant de donner la vie à quelque chose de vaguement humain que d'atteindre l'inverse : ôter tout ce qui fait d'une personne (en l'occurrence l'enfant) un être humain pour le transformer en simple objet, en jouet. Sur ce point, & même si le narrateur s'en défend à plusieurs reprises, on se retrouve au même niveau que les nazis : la déshumanisation totale d'une partie de l'humanité, d'abord de manière symbolique (les hommes deviennent des robots qui travaillent jusqu'à ce que mort s'en suive... il est dit quelque part que « robot » est un néologisme issu du tchèque signifiant « travail forcé » & qui trace une sombre ligne vers l'horrible : « Arbeit macht frei » d'Auschwitz) puis de la manière tragique que l'on sait (le corps humain après avoir été instrument, outil de travail n'est plus qu'un amas de pièces de rechange, voire de matière première). La petite fille sera livrée au domicile de l'artiste comme on livre un vulgaire paquet, un dépôt (expression qui réapparaît à plusieurs reprises). Elle sera cette « chose obéissante », cette « masse de terre glaise » qu'on va façonner (Meyrink & Kafka comme dans un cocktail) avant de la « fragment[er] en valeurs de tout ordres, cotée, comme n'importe qu'elle objet ». Le but d'un tel acharnement semble être la possession complète & définitive de son modèle. La déshumanisation est un moyen de posséder l'autre de façon efficace, bien plus en tout cas que par la simple nomination, qui fut le petit conseil de Dieu à Adam. Suivant cette technique nous ne connaîtrons jamais le nom de la fillette alors qu'il en donnera un (fictif) à sa mère qui, de tous les personnages, est bien le seul à lui échapper entièrement. Lui-même, avant sa transformation (d'après moi les meilleures pages du livre), est déjà inhumain. Non pas par la cruauté de son projet mais par sa façon si cynique de se placer hors du monde. Les femmes ne l'intéressent pas, la compagnie de ses semblables non plus. Il n'a que mépris pour l'humanité & ne donne de valeur à l'autre qu'à l'aune de ce que cette relation pourrait lui apporter. Les seules personnes qu'il côtoie sont celles qui participent de près ou de loin à sa démesure. De même, à aucun moment il ne se place sur un niveau qui se voudrait un tant soit peu politique. Le monde n'est que bouleversements & tempête autour de lui (nous sommes en 1933) mais, à l'image d'un Urrutia Lacroix relisant les textes grecs pendant que Pinochet prend le pouvoir dans Nocturne du Chili de Bolaño, notre artiste écoute les discours d'Hitler à la radio, bouquine & mutile à son aise.

Ceci dit, je pense qu'une allusion ou ne serait-ce qu'un rapprochement trop simpliste à quelque chose comme la banalité du mal & toutes les horreurs qui vont très vite arriver serait, non pas une erreur mais, très probablement, une approche biaisée de ce dont nous parle Velut. Ce qu'Antonio analyse bien mieux que moi. Si le diable est dans les détails, le mal est lui partout à son aise. Ainsi une mise en perspective par rapport au nazisme serait peut être plus significative qu'un simple parallèle. Car le mal, dans ce qu'il a de plus total, n'est jamais un rempart en soi à d'autres expressions « locales » toutes aussi abominables & qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles accomplissent. Jamais le narrateur n'a la lucidité de ce qu'il est en train de faire – de faire vraiment & d'ailleurs, sans s'en rendre compte le lecteur à vite fait, sous le déluge de descriptions enthousiastes , de prendre assez de recul avec les évènements qu'il est en train de subir. Il s'agit bien de subir. Le narrateur a beau se désolidariser des nasillons qui chantent & marchent en cadence dans les rues de Munich & de toute l'Allemagne il n'en reste pas moins membre de cette « race » abjecte. Peut être même est-il de race inférieure car, alors que la grande majorité de la population se transforme peu à peu en chien (clin d'œil à Maus ou pas on s'en fout), lui, ne sera qu'un rat. Cette métaphore (kafkaïenne à souhait mais pas pour les mêmes raisons morales) contrebalance celle infligée à la petite fille & signifie que d'une déshumanisation aussi profonde il devient extrêmement difficile d'exiger un quelconque jugement serein. Pourquoi ? Une des réponses que l'on pourrait avancer à cette question, & qui me paraît être la plus évidente, est connue de tous. L'une des thématiques récurrente dans les textes d'Hannah Arendt traitant du totalitarisme est que la déformation de la réalité reste le premier & le plus efficace des moyens de contrôle d'une population. Au risque de se répéter un bon nazi n'est pas un individu déjà convaincu par les thèses d'Hitler & les changements qui s'opèrent autour de lui. La bonne chair à fasciste est celle qui ne sait pas, incapable de faire la différence entre ce qui est bien & ce qui est mal parce que les repères qui étaient les siens & qui lui permettaient de juger telle ou telle situation lui ont été complètement confisqués. Bon nombre de romans de Philip K. Dick, dans leur grande paranoïa visionnaire, parlent de cette césure (Le Maître du Haut Château, La vérité avant dernière entre autres) &, d'une certaine manière, le narrateur de Cadence l'anticipe en se plaçant lui-même dans un espace à la réalité altérée, ou du moins d'un point de vue légèrement inquiétant. Ceci ne constitue en rien une justification de quelque sorte que ce soit mais constitue un angle de vision plutôt extrême. Exempt de tout pathos ?

***

II. Le roi des rats (par Antonio Werli)

Cadence m'a de suite fait penser à un autre livre, Sprats de David Bessis, sorti il y a quelques années chez Allia. Maintenant que je les observe côte à côte, entre une tasse de café froid et un cendar plein de mégots et de miettes étranges venues probablement d'une autre dimension, posés sur mon bureau comme il se doit studieux et encombré de bouquins non lus et de courriers en retard, je constate qu'ils sont deux frangins d'une espèce de même famille, et je me rends compte des points communs plus nombreux encore que ce que je croyais.

Les deux livres sont deux premiers romans d'auteurs français, publiés chacun chez un éditeur indépendant de taille relativement importante, sans étiquette de collection ou de genre (de la [i]Literatur [/i] pur jus, donc) ; (cependant) ce sont tous deux des romans fantastiques de la plus immédiate tradition : ils ont la forme d'un journal (donc récit à la première personne, la meilleure recette effet-de-réel pour filer la frousse) ; ils doivent une partie de leur pertinence à l'assimilation (ou l'agglomération) à leur projet de la littérature fantastique « historique » (c'est à dire psychologique, gothique, impressionniste, d'anticipation old school) – du Horla à Poe, de Frankenstein à Meyrinck, des métamorphoses mutantes aux tentacules cthulhiennes... – c'est-à-dire autant par les « sources » que par les thèmes et motifs dudit genre ; ils roulent comme sur des roulettes et vous allument tout votre enthousiasme au premier contact, mais finissent par vous poser une question assez grave : qu'est-ce que ce livre fait pour que vous l'ayez apprécié tant et qu'est-ce qu'il fait pour que vous n'acceptiez pas entièrement de pleinement vous y abandonner ?

Avant d'essayer de répondre, je précise qu'il y a une différence de taille entre Cadence et Sprats. Sprats est un pastiche délicieux (une espèce d'hybride du Grand Cthulhu et de l'indicible Horla, un authentique enfant noir, pastiche parfait où le narrateur se réveille un matin de janvier 2014 avec une ceinture de tentacules collée au ventre après avoir mangé une conserve avariée de sprats, rien que ça), ou disons que l'ironie ou la distanciation de l'auteur vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire, le rend parfaitement délicieux, et cela suffit amplement à gagner son lecteur. Je me permets simplement de citer l'ouverture parfaite pour ce genre de récit, outre un exergue choisi avec une réelle délicatesse qui déjà dit tout (« La membrane qui tapisse les narines est le prolongement de celle qui tapisse l'estomac. » – Thomas de Quincey) :

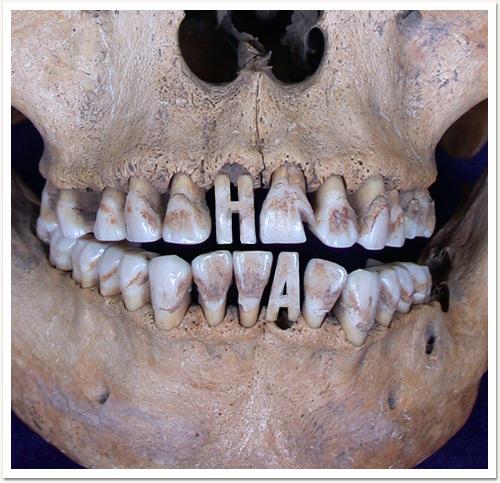

Avant d'essayer de répondre, je précise qu'il y a une différence de taille entre Cadence et Sprats. Sprats est un pastiche délicieux (une espèce d'hybride du Grand Cthulhu et de l'indicible Horla, un authentique enfant noir, pastiche parfait où le narrateur se réveille un matin de janvier 2014 avec une ceinture de tentacules collée au ventre après avoir mangé une conserve avariée de sprats, rien que ça), ou disons que l'ironie ou la distanciation de l'auteur vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire, le rend parfaitement délicieux, et cela suffit amplement à gagner son lecteur. Je me permets simplement de citer l'ouverture parfaite pour ce genre de récit, outre un exergue choisi avec une réelle délicatesse qui déjà dit tout (« La membrane qui tapisse les narines est le prolongement de celle qui tapisse l'estomac. » – Thomas de Quincey) : Mardi 14 janvier 2014. Trente-deux dents. Vingt doigts, dont la moitié de pied. Deux yeux et deux oreilles. Des narines en quantité suffisante, mais pas en surnombre. Des bras, des mains, tout ce qu'il faut. Jusqu'ici tout va bien.La lecture de ce petit roman est vraiment plaisante et je dirais qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher, rien en fait : il sait ce qu'il fait, il connaît ses propres enjeux, il est finalement parfait dans sa modestie.

Mercredi 15 janvier 2014. Il n'y a plus qu'à espérer que les choses auront l'ultime délicatesse de rentrer dans l'ordre. Alors viendra le temps du souvenir, puis celui de la nostalgie. Les événements auront leur début, leur fin. Ils ne seront plus que la somme de leurs péripéties.

Mais pour l'instant, les choses s'éparpillent, se délitent et se dérobent. La réalité ne se laisse plus faire : elle se monte contre moi.

Cadence n'a pas cette prise de distance, cette ironie, ce jeu-pastiche : Cadence est l'un des livres les plus éminemment sérieux de cette rentrée littéraire (éditeur irréprochablement sérieux, couverture ivoire sur papier verger sans illustration, para-texte qui cherche insupportablement à rendre tout cela authentique, récit-cadre au coeur de la tragédie de l'Histoire avec sa grande hache...) et c'est, comme Lazare le montre d'une certaine manière, certainement un énorme point faible. Il est difficile d'imaginer, avec le poids monumental du cancrelat kafkaïen sur les épaules (ce n'est pas rien !) qu'on puisse sans trop de scrupule, a priori, faire semblant de ne pas le connaître ou de ne pas savoir qu'il est là. Si l'on passe ou l'on ne fait pas trop attention à la notice concernant l'auteur et à l'avertissement qui précède l'exergue (« Diable d'enfant ! Tu n'es même pas terminé... » – Carlo Collodi), on verra vite, comme dans Sprats, où on met les pieds :

Cadence n'a pas cette prise de distance, cette ironie, ce jeu-pastiche : Cadence est l'un des livres les plus éminemment sérieux de cette rentrée littéraire (éditeur irréprochablement sérieux, couverture ivoire sur papier verger sans illustration, para-texte qui cherche insupportablement à rendre tout cela authentique, récit-cadre au coeur de la tragédie de l'Histoire avec sa grande hache...) et c'est, comme Lazare le montre d'une certaine manière, certainement un énorme point faible. Il est difficile d'imaginer, avec le poids monumental du cancrelat kafkaïen sur les épaules (ce n'est pas rien !) qu'on puisse sans trop de scrupule, a priori, faire semblant de ne pas le connaître ou de ne pas savoir qu'il est là. Si l'on passe ou l'on ne fait pas trop attention à la notice concernant l'auteur et à l'avertissement qui précède l'exergue (« Diable d'enfant ! Tu n'es même pas terminé... » – Carlo Collodi), on verra vite, comme dans Sprats, où on met les pieds :

Quoiqu'il en soit, une fois passées ce qu'on peut considérer comme quelques lourdeurs (Lazare s'y est suffisamment arrêté et d'un point de vue académiquement littéraire c'est un texte dont les procédés ne sont plus pris au sérieux depuis les avant-gardes et surtout plus après la Seconde Guerre Mondiale, la fantastique déshumanisation n'est plus l'homme-cancrelat de La Métamorphose, mais pour donner un exemple récent, la cendre nucléaire de La Route), il y a quelque chose de complètement fascinant dans ce livre.Munich, nuit du 2 au 3 septembre 1933

J'habite Betrachtungstrasse. Au 18 précisément. J'y suis depuis un an. Cette nuit est ma dernière ici, je vais quitter ce lieu et je suis affligé. Je suis affligé parce que tout ici me ressemblait – on me dit peu accueillant. C'était ma tanière, mon trou, mon chantier. Et puis on y voyait la rue d'en haut, un petit fragment de la ville ; tout petit, oui, mais juste de quoi surveiller dehors, dehors où rien ne va plus comme avant. J'ai eu beau limiter mes sorties, me faire discret, les choses m'ont rattrapé, Munich va m'emporter : c'est imminent, je n'y peux plus rien, cette nuit, demain, ils vont venir nous prendre moi et la petite qui dort dans la chambre du fond. Je les attends.

Il ne s'agit pas du sadisme du personnage principal, de l'esthétique générale gothico-impressionniste, du contexte historique, de l'atmosphère effrayante distillée au fil des pages, du cauchemar qui se déroule, et des "recettes-clichés" efficaces de la narration... mais ce sont les enjeux que propose Stéphane Velut. Son narrateur croise et mélange le délire du Horla, l'animalité de La Métamorphose (comme chez Kafka, il ne s'agit pas d'une métaphore, mais bien d'une transformation), la démiurgie de Frankenstein, du Golem, de L'Eve future, de Pinocchio, la déshumanisation d'une bonne partie de la science-fiction robotique ou cybernétique (et plus : l'un des personnages de Cadence, la mère de l'enfant, m'a fait pensé jusqu'à la V. de chez Pynchon), la banalité du mal et de la perversion (face Sade, Gombrowicz & jusqu'à nous Bolano)... On peut voir cela comme une accumulation de lieux communs du genre qui énerve plus qu'elle n'épate, j'ai personnellement senti que l'excès de références, d'allusions, d'influences donnait une certaine richesse, une complexité et un horizon au récit et en particulier au personnage central autour duquel tout gravite. L'excès kitsch du récit entre en opposition ou contradiction avec le minimalisme de l'âme du personnage.

Il ne s'agit pas du sadisme du personnage principal, de l'esthétique générale gothico-impressionniste, du contexte historique, de l'atmosphère effrayante distillée au fil des pages, du cauchemar qui se déroule, et des "recettes-clichés" efficaces de la narration... mais ce sont les enjeux que propose Stéphane Velut. Son narrateur croise et mélange le délire du Horla, l'animalité de La Métamorphose (comme chez Kafka, il ne s'agit pas d'une métaphore, mais bien d'une transformation), la démiurgie de Frankenstein, du Golem, de L'Eve future, de Pinocchio, la déshumanisation d'une bonne partie de la science-fiction robotique ou cybernétique (et plus : l'un des personnages de Cadence, la mère de l'enfant, m'a fait pensé jusqu'à la V. de chez Pynchon), la banalité du mal et de la perversion (face Sade, Gombrowicz & jusqu'à nous Bolano)... On peut voir cela comme une accumulation de lieux communs du genre qui énerve plus qu'elle n'épate, j'ai personnellement senti que l'excès de références, d'allusions, d'influences donnait une certaine richesse, une complexité et un horizon au récit et en particulier au personnage central autour duquel tout gravite. L'excès kitsch du récit entre en opposition ou contradiction avec le minimalisme de l'âme du personnage.

Et c'est là où je veux en venir. Je crois que la réussite du livre est son personnage et ce qu'il renferme, ce narrateur, cet artiste-peintre maudit dans une époque maudite, qui est affreusement ingénu et innocent (pour notre époque, non moins maudite vous me direz...). Psychologie à une dimension, certes, elle n'en est pas moins gravée dans une épaisse plaque bien solide. Bien sûr, il ne voit pas l'horreur monter dans les rues de Munich (pas l'horreur comme nous la concevons nous, au fait de l'Histoire et de ses terrifiants caprices). Il ne vit que pour son projet et reproduit comme un gosse le monde qui l'entoure dans une maison de poupée qui est sa propre maison et sa propre vie. Il ne cherche pas à comprendre et ne ressent que de la haine, et de la peur pour ce qui l'entoure, à l'extérieur de son petit cocon, sa tanière. En fait, il ne peut pas comprendre, il ne semble pas avoir la connaissance qui permettrait de saisir ce qui se passe, il est intelligent, mais aveugle. L'homme ne l'intéresse pas : le malaise (ou la fascination, ça peut aller de paire) que j'ai pu éprouver à la lecture de son journal ne vient pas tant des qualités & défauts littéraires de Velut sur lesquels il serait loisible de discuter, non plus de ce que j'énumérais plus haut, mais bien d'une stratégie narrative implacable, à mon sens (c'est là où nous ne sommes pas tout à fait d'accord Lazare et moi), de fabriquer un narrateur qui est un pur esthète, qui ne se pose aucune question de morale, d'étique, qui incarne juste l'amour de l'art (comme esthétique pure) et place celui-ci au-dessus de toute autre chose, et évidemment, réduit quelque sentiment que ce soit envers l'homme à rien. Il exclut de fait toute connaissance qui pourrait sauver le monde et l'homme à ses yeux, et se sauver lui-même. - Son ingénuité (en accord parfait avec le style de Velut et la construction de son livre, le soit-disant excès de cliché, etc.) est notre malédiction. - C'est certainement pour cela que tout le monde se change en bête à la moitié du livre, et lui-même en particulier en immonde rat. De cette manière, il cumule toutes les surprises et les peurs que les héros de romans d'horreur peuvent ressentir. S'exclure ainsi du monde comme il va, se retirer en soi et se consacrer à une unique monomanie qui absorbe tout (sa haine pour les discours enflammés d'Hitler à la radio, les gens devenus chiens dans la rue, l'administration du gouvernement nazi, les bruits, la saleté, les odeurs, son corps et son humanité) : l'élaboration d'une perfection hygiéniste qui ne peut se réaliser que dans une oeuvre d'art, et bien qu'il soit aidé par son (seul) ami prothésiste auquel il est reconnaissant, il s'agit de son oeuvre à lui seul.

L'artiste solitaire face à la masse du commun (encore un schéma qui semble simple et connu). Mais la mise en perspective du plan nazi (collectif) et du plan individuel (le sien) est intéressant, comme l'a déjà remarqué Lazare, et permet de s'interroger sur l'horreur collective et l'horreur individuelle. Sur ce que (re)lance Bolaño (que j'ai cité plus haut) avec son oeuvre et en particulier De la littérature nazie en Amérique, avec ses écrivains et artistes nazis qui ne participent à aucun génocide, et surtout à Ramirez Hoffman aka Carlos Wieder, qui n'est pas nazi bolanien pour un sou, mais un véritable monstre. Le personnage de Velut est de la même trempe : il n'appartient pas à l'horreur collective , à l'histoire, il la tolère ou sinon la refuse uniquement par son enfermement et son auto-marginalisation (atopon dirait Bartleby) mais contient et pratique à sa manière une horreur individuelle. Bref, elle lui passe au-dessous ou en-dessous.

Et cela relativise, donc pose les questions de morale, de politique, et d'horreur... et interroge aussi - je termine sur la même ligne que Lazare - l'essence de l'art qui pourrait être l'unique justification aux yeux des hommes. Or, justifié ou sauvé de quoi ? Ni Wieder, ni notre artiste ne cherchent à se justifier ou être sauver, pas même (et surtout pas) par le régime d'horreur en place (Pinochet, Hitler), de ce fait, non plus leurs auteurs.

Comme Carlos Wieder, c'est un assassin pervers (de notre point de vu) et un esthète génial (du sien). Il est difficile d'accepter les deux en même temps, comme il est difficile, pour en revenir au début de mon papier, d'accepter de voir dans ce roman des éléments fertiles et d'autres stériles contradictoires, en même temps.