Il ne s’agit plus cette fois de cinéma, mais d’un roman en langue néerlandaise publié aux Pays-Bas en 2007 et traduit seulement en 2011, pour être publié par Actes Sud. Si je le classe ainsi dans une série de portraits de femmes, ce n’est pas pour suivre une mode. Les femmes ont toujours été des personnages centraux dans les œuvres d’imagination. Je l’inscris là, dans une série, en raison des perspectives sociales dans lesquelles les œuvres viennent s’inscrire. Mon choix est bien entendu arbitraire. Il est conduit par le hasard, mais le hasard est forcément lui-même conduit par une offre cinématographique aléatoire ou par la succession des romans dont la publication est tout aussi aléatoire. Ici on quitte la société du chômage, pour la bourgeoisie - on dirait aujourd’hui le milieu bobo – de la magnifique Amsterdam.

Il ne s’agit plus cette fois de cinéma, mais d’un roman en langue néerlandaise publié aux Pays-Bas en 2007 et traduit seulement en 2011, pour être publié par Actes Sud. Si je le classe ainsi dans une série de portraits de femmes, ce n’est pas pour suivre une mode. Les femmes ont toujours été des personnages centraux dans les œuvres d’imagination. Je l’inscris là, dans une série, en raison des perspectives sociales dans lesquelles les œuvres viennent s’inscrire. Mon choix est bien entendu arbitraire. Il est conduit par le hasard, mais le hasard est forcément lui-même conduit par une offre cinématographique aléatoire ou par la succession des romans dont la publication est tout aussi aléatoire. Ici on quitte la société du chômage, pour la bourgeoisie - on dirait aujourd’hui le milieu bobo – de la magnifique Amsterdam.

On peut s’interroger sur ce qui explique qu’Eugénie Grandet ou Madame Bovary soient passées à la postérité en s’inscrivant de manière plutôt emblématique au frontispice de certains livres et qu’elles constituent les icônes consensuelles de sentiments humains opposés, tenant en quelque sorte le rôle du couple inséparable que constituent Dieu et le Diable, tandis que la Marquise de Merteuil, en raison peut être de son libertinage exacerbé et non d’une simple infidélité ordinaire, ne refait surface pour le public, de la gangue romanesque dont elle tire les ficelles, qu’à l’occasion de films flamboyants où sa cruauté la fait détester immédiatement et définitivement.

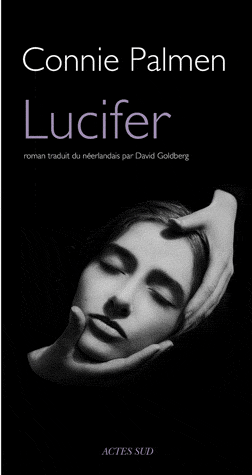

Avec le roman de Connie Palmen, « Lucifer », nous rentrons dans une atmosphère qui, à bien des égards se rapproche des « Liaisons dangereuses », mais où en l’occurrence, la place du démon s’inscrit immédiatement en frontispice.

Au cours de l’été 1981, l’actrice Clara Wevers a trouvé la mort dans une île grecque, en tombant de la terrasse de la villa qu’elle occupait avec son compagnon officiel, avec une amie, des enfants de couples différents et des visiteurs d’un soir. C’est à la lecture de la manière dont est formulé l’acte de décès, qu’une romancière s’empare du sujet. Elle trouve pour cela l’accord du groupe d’amis, d’intellectuels d’écrivains, de compositeurs, de journalistes qui constituaient les cercles, les petits groupes tissant la toile où Clara s’est fait prendre avec volupté. Des cercles se faisant et de défaisant au gré des aventures sentimentales, des disputes, des exclusions, comme dans toutes les communautés d’amis de ce début des années 80, où on était encore capable de se battre pour une interprétation philosophique, l’analyse d’un mythe qui pourrait ressurgir dans un opéra contemporain, ou pour l’interprétation d’un mystère ésotérique.

Comme dans tous les vrais romans, il existe un trou noir, une sorte de partie manquante qui constitue la clef. Dans les romans noirs, ce peut être une lettre compromettante ou une arme disparue, la preuve matérielle d’un meurtre. Dans les romans ludiques, ce peut être la « disparition » d’une lettre de l’alphabet. Mais il existe presque toujours un secret indicible, presqu’imperceptible.

Ici, il s’agit d’une phrase. Même pas d’ailleurs, seulement quelques mots sur un faire-part de décès !

Comme l’écrit la romancière : « Ce sont les vivants qui font part de la mort aux vivants. Pour la rendre publique, ils s’enferment provisoirement à l’intérieur du cadre d’un faire-part de décès en compagnie d’un mort. Le nom de l’homme à qui, durant l’été 1981, échut la lourde tâche de devoir annoncer la mort de sa femme était alors connu de tout un chacun dans le monde de l’art. La phrase dans son cadre, associée à un nom auquel plusieurs histoires donnaient une couleur particulière, fut tirée l’été 2005 du long sommeil de la mémoire. »

Je ne connais pas assez Amsterdam, pour trouver dans les personnages qui vont intervenir autour de cette mémoire, matière à appropriation véritable, même si j’ai fréquenté des cercles parisiens un peu équivalents. Cette ville reste pour moi touristique et empile des souvenirs de plusieurs périodes de ma vie. Je n’y ai vécu de l’intérieur que quelques jours, dans une jolie maison du centre-ville, le long d’un canal, au rythme de la vie d’une amie de l’artiste Vera Szekely, ma co-commissaire de l’exposition « Fibre art ». Nous devions rencontrer à Breda un couple de créateurs néerlandais dont l’épouse figurerait finalement dans l’exposition sur les quarante ans de la tapisserie que Denise Majorel présenterait à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.

En tout cas, le cercle restreint de ces créateurs qui s’adonnent autant à l’alcool qu’aux côtés les plus ludiques de l’amour étendu, est décrit non seulement avec une virtuosité et une subtilité confondantes, mais surtout dans la réalité de ce que l’on nomme aujourd’hui un réseau d’influence. Meurtre ou incident tragique ? Ou plutôt roman d’un été dont on caresse le souvenir avec indulgence dans un collectif de bon aloi, en utilisant un « vous » réparateur qui cicatrise toutes les plaies ouvertes. « Mais enfin, mon chéri, tu sais bien ce que je veux dire : toi, vous : ses amis, les musiciens, ses confrères, ses admirateurs, c’est ça que je veux par dire par « vous ».

Portrait qui ne se décline donc pas à la première personne, mais à plusieurs voix, comme une composition musicale.

Tout sonne juste et bien sûr, en premier, la traduction du sentiment de vide qui habite une disparition, la réalité d’un vide que les paroles et les cérémonies essaient de combler. La romancière a elle-même perdu un mari, sur lequel porte deux de ses précédents romans.

Tout sonne juste dans cet enchevêtrement de personnages où le portrait de Clara est, par force, dessiné en creux.

Et tout sonne juste encore quand elle s’attaque au cœur même des zones d’ombres. Dont l’ombre mortelle de Tchaïkovski, un personnage réel, mort sans doute du secret dévoilé de son homosexualité, mort du choléra en absorbant un verre d’eau polluée de la Néva, à la suite de la décision d’un tribunal d’honneur qui le condamne à un suicide honorable et plutôt pervers. La symphonie « Pathétique » jouant en quelque sorte le rôle de cercueil ou d’embaumement.

C’est là que se met en place le jeu de miroir dans lequel Clara figure, morte, comme l’élément central d’un concert à sa mémoire, où vient se glisser la présence du diable, qui dit-on figure toujours dans les détails : « Diabolus in musica » et où le mystère du faire-part est mis en perspective et en scène. On comprendra que je n'en dise rien !

« Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele ? », en Enfer ou au Paradis.

Connie Palmen. Lucifer, roman traduit par David Golberg. Actes Sud, octobre 2011. On peut entendre la voix de la romancière lisant un bref extrait de son roman en néderlandais.