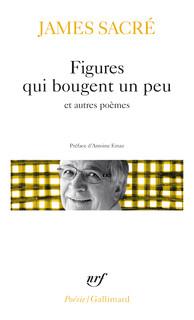

Au-delà d’une forme de reconnaissance dont peut témoigner cette publication dans la collection Poésie / Gallimard, il faut se réjouir que les trois livres de James Sacré qui composent ce recueil soient disponibles dans une édition aisément accessible, ce qui devrait étendre sa diffusion et son lectorat. Figures qui bougent un peu avait paru chez Gallimard en 1978, Quelque chose de mal raconté en 1981 chez André Dimanche, Une petite fille silencieuse chez ce même éditeur en 2001. Entretemps, d’autres livres ; rassembler ces trois-ci ne tenait donc pas seulement d’une continuité éditoriale, j’y verrais plutôt un ensemble tournant autour de la disparition : le silence présent dans le titre du troisième peut évoquer le paradoxe d’écrire la disparition des mots à travers la mort d’ « une petite fille », comme dans Figures qui bougent un peu l’évocation d’un monde défait ou qui est amené à se défaire : « Est-ce qu’on peut parler de la mort pas encore venue des gens qu’on aime pour leur dire maintenant le silence / de ce qu’on dirait peut-être alors (...) De penser à l’herbe qui pousse est-ce que ça peut aider à parler de ce que peut être la mort ? / à des herbes que j’ai connues ou à d’autres / qui sont forcément là dans le neutre fermé de l’avenir » (pp. 45-46). La disparition (pas seulement la mort) invite à joindre les images du passé à celles du présent, comme si elles se superposaient dans une forme de transparence qui permet de comprendre ou tout au moins de questionner à la fois le monde et ce que je peux être ou faire dans ce monde : « penser à des objets qui sont loin dans le temps (...) donnerait une couleur de rouille au temps présent » (Ib., p. 52).

Au-delà d’une forme de reconnaissance dont peut témoigner cette publication dans la collection Poésie / Gallimard, il faut se réjouir que les trois livres de James Sacré qui composent ce recueil soient disponibles dans une édition aisément accessible, ce qui devrait étendre sa diffusion et son lectorat. Figures qui bougent un peu avait paru chez Gallimard en 1978, Quelque chose de mal raconté en 1981 chez André Dimanche, Une petite fille silencieuse chez ce même éditeur en 2001. Entretemps, d’autres livres ; rassembler ces trois-ci ne tenait donc pas seulement d’une continuité éditoriale, j’y verrais plutôt un ensemble tournant autour de la disparition : le silence présent dans le titre du troisième peut évoquer le paradoxe d’écrire la disparition des mots à travers la mort d’ « une petite fille », comme dans Figures qui bougent un peu l’évocation d’un monde défait ou qui est amené à se défaire : « Est-ce qu’on peut parler de la mort pas encore venue des gens qu’on aime pour leur dire maintenant le silence / de ce qu’on dirait peut-être alors (...) De penser à l’herbe qui pousse est-ce que ça peut aider à parler de ce que peut être la mort ? / à des herbes que j’ai connues ou à d’autres / qui sont forcément là dans le neutre fermé de l’avenir » (pp. 45-46). La disparition (pas seulement la mort) invite à joindre les images du passé à celles du présent, comme si elles se superposaient dans une forme de transparence qui permet de comprendre ou tout au moins de questionner à la fois le monde et ce que je peux être ou faire dans ce monde : « penser à des objets qui sont loin dans le temps (...) donnerait une couleur de rouille au temps présent » (Ib., p. 52).

On trouve dans ces trois livres des thèmes et une manière propres à l’auteur qui le rendent immédiatement reconnaissable, qu’il s’agisse d’entremêler des espaces et du temps par exemple, ceux de l’enfance vendéenne avec ceux des Etats-Unis où il vivait et enseigna dans ces années-là, des pratiques agricoles poitevines et américaines, une sorte de savant guingois de la langue ou la récurrence des questions tournant autour de la fabrication du poème. Mais on ne saurait limiter à si peu la richesse de chacun de ces livres, dont la juxtaposition révèle l’évolution d’une écriture qui se libère pour mieux devenir ce qu’elle est. Par exemple, la réflexion sur le poème est constante sinon structurelle dans Figures qui bougent un peu et passe au second plan dans les deux autres, sans s’effacer pour autant. Demeure dans ce premier ouvrage une forme de maniérisme (1) qui est intéressante à observer dans les multiples facettes de son jeu, tant le poème semble partir de « rien » (premier mot du livre) pour saisir ce qui se présenterait dans une simplicité déguisée et aboutir à un « poème pas trop construit » (Figures, p. 23) : « ce que j’aime dans un poème ça finit toujours par être comme des restes » (Ib., p. 64).

Mais ce qui rassemble ces trois livres est aussi une traversée de l’être et de la vie qui s’articule autour de thèmes dominants. Poésie sur le motif, qu’il s’agisse d’un paysage, d’un souvenir, de la figure du père, de la maladie et de la mort de Katia - dédicataire du troisième titre -, d’une déambulation dans Paris, le poème arrange le désordre de la vie, non pas arranger au sens d’améliorer mais au sens où il redistribue ce désordre, à sa manière : il y met son ordre. Bien sûr, cela prend une dimension tragique avec la mort d’un enfant mais le tragique ne prend jamais le dessus, d’une part parce qu’il n’y a pas d’interrogation métaphysique ni vraiment de colère exprimée face à cette mort, d’autre part parce que la pudeur met à distance ce tragique même lorsque le poème évoque cette mort : « Te nommer pourtant dans ce théâtre de mots / C’est peut-être toucher à ton dernier geste. Donne-moi la main » (Une petite fille silencieuse, p. 219). Si l’absence démultiplie la présence, ou plus exactement la possibilité de la présence, cela se fait avec un sentiment ambivalent : tristesse de l’absence, joie de ces retrouvailles imaginaires : « Tu n’apparais pas bien sûr dans tous ces paysages. Mais à l’occasion te voilà dans n’importe lequel d’entre eux (...) Une sorte de bonheur se mêle à la plus grande présence des choses » (Ib., p. 259). Plus généralement, du motif – qu’il soit décrit ou raconté, car ces deux discours, dominants, s’articulent au réel - naissent des émotions ou des sentiments qui ne le masquent pas pour autant ; ceux-ci indiquent plutôt une forme de continuité de l’être, ou de ricochet puisque seuls nous sommes à même de rassembler à l’intérieur de nous ce que nous avons vécu – nous, c’est inexact, car c’est le poème qui a cette capacité de lier, de joindre, rejoindre ce qui semble séparé. Ainsi, le poème semble une tentative de saisie de l’intervalle entre le monde et soi, et des intervalles à l’intérieur du monde et à l’intérieur de soi. Sans doute y a-t-il de la fragilité dans le geste qui consiste à associer cette diversité de lieux, d’époques, de moments qu’on éprouve et où on s’éprouve, mais aussi une confiance : le poème permet ce lien entre le monde et soi, non pas en les réunissant dans un tout mais en les traversant, comme s’il donnait à voir une forme de transparence possible. « (...) tout ça / devient la solitude et la familiarité mélangées rien / quelque chose de mal raconté » (Quelque chose de mal raconté, p. 145).

Ce mot, solitude, est un mot dominant de ces trois livres : il renvoie à la personne autant qu’à son expression lyrique, et on pourrait l’associer au mot mélancolie qui est également récurrent, ainsi qu’au thème de la disparition. Cependant, si une forme de l’élégie est présente, la pudeur que j’évoquais prend constamment le dessus : « J’aime bien écrire des poèmes lyriques en pensant à autre chose / comme ça le cœur se fait plus discret avec des mots / qui l’obligent pas à se prendre trop au sérieux » (Ib. p. 144). A cette solitude, on pourrait joindre le mot cœur, le mot rouge et tout un champ lexical discret de l’émotion qui vient se glisser d’un motif à l’autre et s’entremêler au paysage mental de l’auteur, lui-même chevillé aux paysages d’une réalité : pas d’imagination, mais beaucoup d’imaginaire. Cela se déploie dans une forme surtout versifiée, dont les jeux d’enjambements favorisent qu’on y mêle des éléments divers : le vers peut tendre au verset, comme il peut se présenter bref, voire éclaté comme dans les pages étonnantes qui tentent de restituer par la spatialité du poème la stabilité de hangars américains, occasion d’interroger ce que peut / ne peut pas le poème. A côté de ces vers, des proses, mais dire à côté c’est proposer de séparer ce qui est une continuité par d’autres moyens : cette souplesse est d’autant plus forte que le rythme interne de ces proses ne s’oppose pas à celui des vers. Rupture libre en quelque sorte, ni démonstrative ni ostentatoire – ou rupture fluide, dérive, glissement. A l’évocation de cette liberté, je voudrais associer l’humour ou la distance teintée d’ironie.

Il est difficile de rendre compte d’un tel ensemble de façon ramassée. La discrétion, l’humilité de l’écriture de James Sacré en renforcent la richesse autant que la liberté. En interrogeant le poème, cette écriture interroge le poète : « poète ça convient / parfaitement ce mot à un trou dans l’ensemble des tâches sociales » (Figures qui bougent un peu, p. 49). Mais à travers cette écriture et au-delà de la figure du poète, il y a une vision du monde, de la vie, de l’être humain, tout aussi riche. De cela témoigne la préface d’Antoine Emaz : dans un double mouvement, elle prend une loupe pour examiner la fabrication du poème et se recule pour en interroger des forces qui traversent et innervent ces trois livres ; elle est un remarquable complément à la lecture de cet ensemble, qu’on soit ou non familier de l’œuvre de James Sacré, aussi singulière qu’importante.

Ludovic Degroote

(1) J’emploie ce terme en écho au titre de la thèse que James Sacré a publiée en 1977 aux éditions La Baconnière sur « une étude structurale du mot sang dans la poésie lyrique française de la fin du XVIème siècle », Un sang maniériste.

James Sacré, Figures qui bougent un peu et autres poèmes, Poésie / Gallimard, n° 510, 2016.