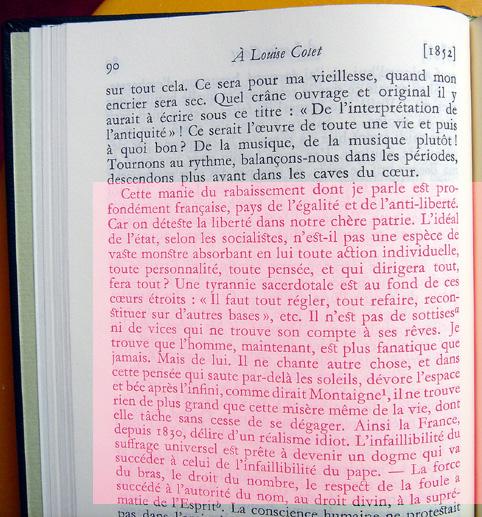

Jamais un auteur n’a tant fui la publicité, l’histrionisme, le narcissisme médiatique que Flaubert. Lorsque, bedolle, il s’est cassé la jambe, il se plaint à sa nièce Caroline : « Ce qui m’a le plus vexé dans mon accident c’est ‘Le Figaro’ ! – Quels imbéciles ! – Et Lapierre avait eu l’attention de n’en rien dire, sachant mon horreur pour ce genre de réclames ! Oui, Villemessant [directeur du Figaro] a cru peut-être m’honorer, me faire plaisir et me servir. Loin de là ! Je suis HHHindigné. Je n’aime pas à ce que le Public sache rien de ma personne : « Cache ta vie », maxime d’Epictète [en fait d’Epicure]. » (30 janvier 1879, p.512). Il en rajoute, un peu plus tard : « on déclame contre l’Inquisition, mais les reporters ont remplacé les Dominicains, voilà tout » (à Charles Lapierre, 16 février 1879, p.544). Qu’aurait-il pensé des paparazzi ? Les bateleurs médiatiques comme Polanski et Mitterrand-le-neveu auraient dû lire Flaubert avant de faire des films ou d’écrire des livres sur leurs fantasmes. Le bas-peuple prend toute œuvre au premier degré, ne croyant que ce qu’il voit et préférant par-dessus tout croire comme tout le monde. Les Français n’aiment pas la liberté, écrivait Flaubert (voir l’illustration). Et la caste des cinéastes et autres artistes sait faire du battage pour les siens, les plaçant volontiers au-dessus des lois.

Il est vrai que le phénomène médiatique rencontre le nombrilisme des personnalités faibles qui ne semblent exister que par le regard des autres. Flaubert, écrivain perfectionniste, est loin de cette fragilité mentale. Il n’a pas besoin d’avoir du succès public pour écrire. L’avis de ses pairs lui suffit (Sand, Renan, Zola, Tourgueniev, les Goncourt, Hugo, Gautier…). « Le Public ne doit pas avoir de nous, tout. Réservons quelque chose pour nous-mêmes. Cela me semble plus décent (quod decet) [= ce qui convient, formule de Cicéron] » (à Maurice Sand, 20 avril 1880, p.886). Cette « décence » est plus anglo-saxonne que latine, la ‘common decency’ plus appropriée à un Normand tel que Flaubert que le théâtre et la démonstration latine. Mais le 19è siècle bourgeois français singe volontiers la Cour de Louis XIV, c’est à qui se poussera sous les feux de la rampe, l’Opinion remplaçant le monarque et la presse le « bon ton ». Les théâtres étaient la télé d’aujourd’hui, avec les mêmes cocottes, les mêmes histrions et les mêmes directeurs qui se prenaient pour les maîtres de la Pensée universelle. Qui voulait arriver devait flatter ces gens-là. Pas Flaubert.

Grande leçon !

Gustave Flaubert, Correspondance tome 5, janvier 1876-mai 1880, édition Jean Bruneau et Yvan Leclerc, Pléiade Gallimard, 2007, 1556 pages

éç

éç