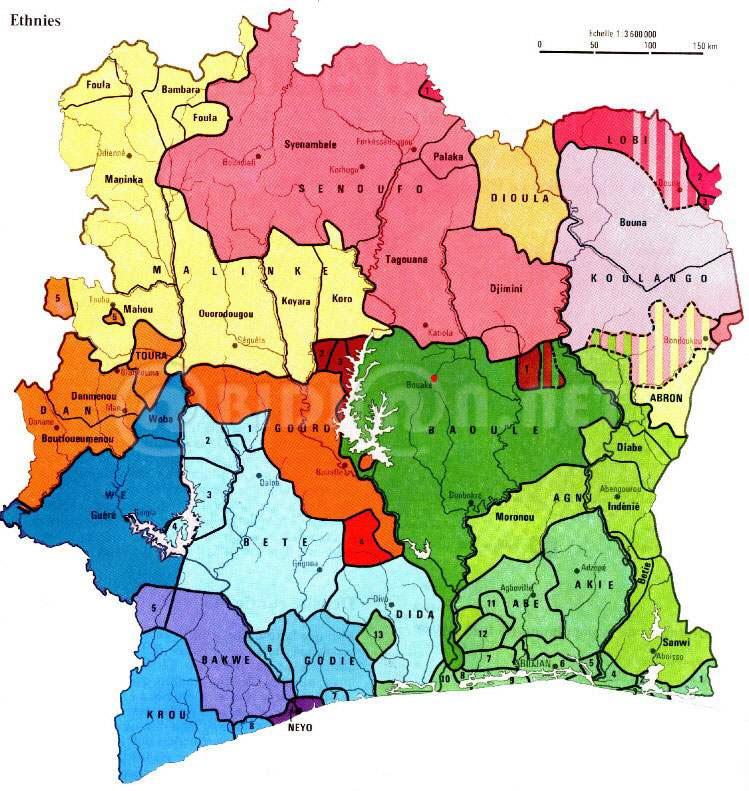

Les Abrons (ou Abrong, Boron, Bron, Brong, Bono, Doms, Tchaman) sont un peuple d'Afrique de l'Ouest, surtout implantés au Ghana d'où ils sont originaires, ainsi que dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bondoukou.

Ils font partie du grand groupe des Akans et parlent l'abron, une langue kwa1.

Selon EMMANUEL TERRAY, (Une histoire du royaume abron du Gyaman : des origines à la conquête coloniale, Paris, 1995) ,les Abron installés dans la région de Bondoukou sont originaires d'Akwamu (région située au sud-est du Ghana, près du fleuve volta); un conflit de succession au trône décida la branche cadette des parties en présences à émigrer à l'Ouest.C'est à ce moment qu'ils reçurent le surnom de Gyaman (ceux qui ont abandonné le pays) par leurs parents restés au Ghana. Le territoire occupé par le royaume abron du Gyaman se trouve au nord-est de l'actuelle Côte d'Ivoire et au nord-ouest de l'actuel Ghana ; il s'étend entre le Komoé et la Volta noire, à la limite de la savane et de la forêt dense.

Fondé vers 1690 par le Gyamanhene Tan Date, le royaume tombe en 1740 sous la domination des Ashanti (ou Asante) et celle-ci se maintiendra pendant quelque cent trente-cinq ans. Le Gyaman ne retrouve son indépendance qu'en 1875, après la défaite des Ashanti par les Anglais .Entre 1875 et 1886, il connaît une période d'expansion territoriale rapide, suivie par une phase de graves troubles intérieurs. Envahi par les sofa de Samori au printemps de 1895, il est occupé à la fin de 1897 par les Français dans sa partie occidentale et par les Britanniques dans sa partie orientale .

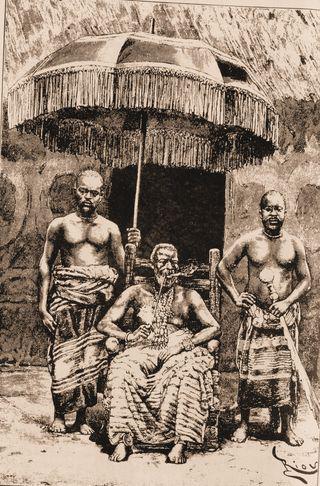

Les premiers visiteurs européens atteignent le Gyaman au cours des années 1880. Ils y rencontrèrent une population composite ethniquement : le Gyaman est en fait une communauté d'ordre politique, rassemblant des éléments d'origine, de langue et de culture très différentes, et au sein de laquelle les Abron proprement dits ne forment qu'une petite minorité .Dans la partie « française » du royaume, on n'en aurait compté au début du XXème siècle que 11 500 sur un effectif total de 49 000

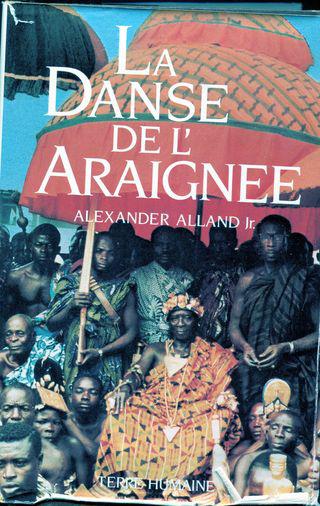

Les Abron de Côte-d'ivoire ont été étudiés de manière exhaustive par l’anthropologue américain,Alexander Alland , de 1960 à 1962. Le livre décrit notamment la vie quotidienne, les rites, l'organisation sociale, les pratiques médicales. Les derniers chapitres, écrits 20 ans plus tard, sont une réflexion épistémologique sur l'ethnologie et la profession d'ethnologue.

La Danse de l'Araignée est donc une étude approfondie des Abron qui vivent au nord d'Abidjan. Ils se révèlent comme une société structurée et monarchique. La civilité(symbolisée par les salutations et de constantes règles d’hygiène)y est essentielle de même que le rites mortuaires ou les rites de puberté. L’auteur insiste sur l’importance de la danse qui permet l’accès au sacré par l’intermédiaire de la transe et de la possession.Une véritable théorie médicale a pour but de gérer en fait les conflits structurels nés par exemple de la coexistence de deux systèmes de parenté, source de complications pratiques(un mari abron ne couche pas dans la même maison que sa femme et l’héritage d’un homme revient aux fils de sa sœur).

« J'avais besoin de me mesurer à l'inconnu, de me confronter à la différence ethnique dans son rapport à l'environnement et à l'histoire.

Mon premier voyage en Côte-d'Ivoire, en 1960, avait pour but de repérer le terrain où j'étudierais les rapports entre la danse et le rite. Par une série de hasards, j'aboutis chez les Abron... Je m'aperçus rapidement que leur danse n'est pas particulièrement riche, mais un bref séjour parmi eux devait réveiller ma passion pour la biologie. Afin de m'intégrer à la vie du village et de me rendre utile, je consacrai beaucoup de temps à donner des soins médicaux aux habitants. C'est ainsi que je découvris chez eux une véritable théorie de la maladie. Au retour de ce premier voyage, mon sujet d'étude fut, à la fois par hasard et par préméditation, centré sur la santé et la maladie.

ALEXANDER ALLAND. LA DANSE DE L'ARAIGNEE (c’est moi qui souligne)

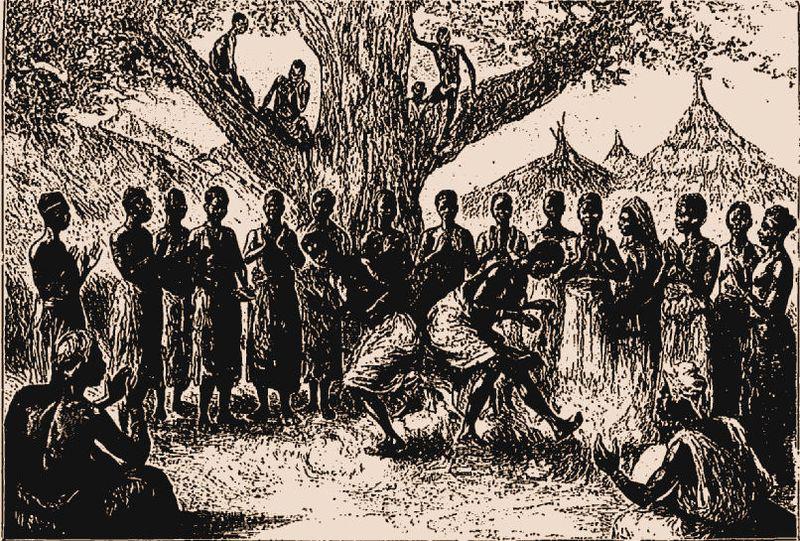

« Le meilleur conteur du village était certainement Azumana. Drapé dans sa robe loqueteuse, il se juchait sur un tabouret les pieds posés sur les barreaux et les genoux plies, le buste incliné en avant

Ces contes parlent de l'origine du monde et de ses créatures, y compris celle des hommes, ou illustrent et justifient les coutumes abron. D'autres histoires encore se terminent par une devinette, une énigme que les enfants doivent résoudre. Assez compliquées, elles donnent souvent lieu à des discussions longues et animées.

Un soir, Azumana demanda aux enfants :

— Savez-vous comment l'homme en est venu à souffrir de tant de maladies sur tout le corps ?

— Non, répondirent-ils, et Azumana raconta cette histoire :

« Un jour, une araignée entendit une femme pleurer dans la brousse. Sa façon de pleurer plut beaucoup à l'araignée qui voulut l'imiter. Quand la femme entendit les pleurs de l'araignée, elle chercha d'où ils venaient...

Elle finit par trouver l'araignée, et lui demanda :

— Pourquoi veux-tu m'imiter ? Je pleure parce que j'ai mal. Souhaites-tu avoir un mal comme le mien ?

— Oui, répondit l'araignée.

— Alors chante et danse avec moi, dit la femme.

Elles chantèrent et dansèrent ensemble et pendant ce temps le mal de la femme guérit et se

3Claude Lévi-Strauss a relevé, dans les mythes, des structures où se jouent des séries d'oppositions, portant essentiellement sur nature et culture. Il a également remarqué que l'opposition nature-culture est souvent réalisée sur une créature ambiguë. Cette simple histoire fait la démonstration de cette analyse structurale. Au début, une araignée (représentant la nature) rencontre une femme dans la forêt. La femme, bien qu'humaine, est sur le territoire de l'araignée. L'araignée, bien que non humaine, a accès au monde des hommes : elle tisse, activité humaine et signe de culture.

A la première rencontre, l'araignée est bien-portante, et la femme malade. La femme « danse » de douleur. L'araignée prend sa douleur pour une danse (autre signe de culture), ce qui lui vaut de recevoir le mal en elle.

Ensuite, l'araignée quitte son territoire et pénètre dans le monde des hommes qui, à leur tour, prennent ses pleurs pour un chant. Voulant apprendre « le chant », ils sont à leur tour victimes du mal qui le suscite !

La maladie et son traitement se rejoignent à la charnière des mondes naturel et culturel. La ruse et l'erreur permettent donc qu'une maladie passe du monde des animaux à celui des hommes à travers une double articulation : d'une part l'araignée, qui peut vivre près ou loin des hommes et qui tisse comme eux ; d'autre part la femme, qui a pénétré en territoire animal. C'est là qu'a lieu la première rencontre, tandis que la seconde se déroule au village, territoire des hommes. Chaque fois, le malentendu se produit durant la communication entre les deux territoires.

Les histoires d'araignée sont courantes en Afrique occidentale. La plupart du temps, l'araignée est une rusée qui, s'aidant souvent de pouvoirs magiques, parvient à triompher de ses adversaires, hommes ou animaux. Ces histoires reflètent aussi un ensemble de relations ambiguës entre l'homme et l'animal, où s'efface la frontière entre culture et nature.

Cette ambiguïté ressort également du conte suivant dans lequel les espèces domestiques, incorporées à la société humaine, refusent de se comporter selon les règles de la culture. On y voit, réaffirmée ici, la solidarité humaine. Alexander Alland,la danse de l’araignée, terre humaine

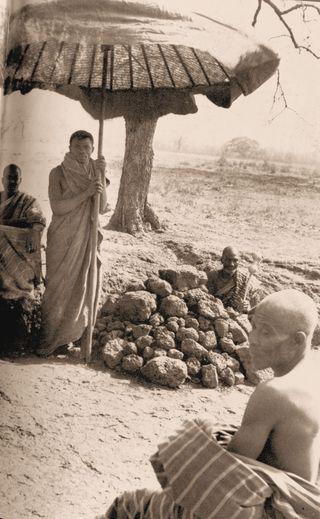

La théorie abron de la maladie comporte une quantité d'agents qui peuvent être responsables d'un état spécifique, chacun d'eux étant associé à un ensemble de raisons possibles qui répandent la maladie. Ces agents participent à la fois au monde naturel et au monde surnaturel. Les gens ordinaires qui connaissent les moyens techniques convenables, les sorciers, diverses entités surnaturelles telles que revenants, démons des arbres et sorcières, ou Nyamé, le dieu suprême, lequel peut agir seul ou par l'intermédiaire de dieux inférieurs, sont tous capables de provoquer des maladies.

Les dieux (gbawkaw) infligent des maladies aux gens qui négligent leurs devoirs cérémoniaux sont Les revenants (puni) eux aussi provoquent des maladies quand on les néglige au cours d'une cérémonie, mais ils peuvent tuer s'ils sont solitaires dans le ciel (punu) et qu'ils recherchent alors la compagnie d'un parent quelconque. Les démons des arbres (bonzam) sont des créatures maléfiques qui parcourent la savane, prêts à fondre sur toute personne qui ne se doute de rien et qui passe à leur portée. Si un individu attaqué par un bonzam parvient à revenir dans son village, il est généralement frappé de folie. Les magiciens louent leurs services aux individus qui veulent agresser un ennemi. On les emploie souvent pour rendre impuissant un rival en amour. Les sorcières (deresogo) agissent par jalousie personnelle et ne travaillent que pour elles-mêmes ou encore pour d'autres sorcières.

Un abron qui n'est que légèrement malade ou qui connait un traitement se soigne généralement lui-même (en dépit du fait que théoriquement toute maladie est causée par un agent qu'il faut identifier et que l'on doit combattre). « La plupart des Abron connaissent les médicaments qui guérissent la diarrhée, et ils aiment particulièrement se soigner eux-mêmes avec des lavements au permanganate de potasse ». On utilise des quantités d'herbes que presque tout le monde connaît, pour lutter contre une fièvre bénigne. En cas de maladie, l'individu qui en souffre attend normalement quelques jours avant de chercher de l'aide chez un spécialiste, mais si la maladie persiste, le recours au « spécialiste » est finalement inévitable. Du fait que les symptômes sont soignés indépendamment en tant qu'entités différentes de la cause de la maladie, les individus qui souffrent d'une indisposition considérée comme légère peuvent acheter des médicaments soit chez les commerçants musulmans soit sur les marchés chez des marchands qui revendent de nombreux médicaments occidentaux.il peuvent aussi fréquenter les dispensaires ou les hôpitaux et donc recourir à la médecine occidentale qui coexiste avec la leur.

tourmente et, simultanément, prescrira une médication pour faire disparaître les symptômes, à moins qu'il envoie son malade chez un spécialiste es médicaments. C'est la solution que l'on adopte dans la plupart des cas de maladie que l'on attribue à une forme quelconque de magie noire. Quand une personne est tombée malade parce qu'elle a négligé ses devoirs rituels, le kparesé essaie de rétablir la situation en enseignant au malade tout le rituel propitiatoire nécessaire.

Alexander Alland,la danse de l’araignée, terre humaine

La conclusion d’Alexander Alland nous suggère que la « théorie médicale » des abron liée à la sorcellerie n’est pas le fait d’une quelconque mentalité primitive mais bien un système efficace quant à la sociabilité qu’il s’agit toujours de préserver ou de rétablir :

"Ma conclusion est que les sentiments agressifs engendrés par les tensions dans le système social — tensions qui sont supprimées au cours de la socialisation — trouvent leur expression dans des croyances associées à la sorcellerie. Dans la culture abron, les croyances concernant la sorcellerie sont un parfait exemple de projection psychologique. Personne ne se reconnaît sorcier et personne n'a jamais été surpris en train de se livrer à un acte de sorcellerie. Le statut de « sorcier », au sens réel, est une catégorie « vide ». On trouve peu de personnes vivantes accusées de sorcellerie et, quand le cas se présente, elles le sont seulement par des étrangers (des non Abron) spécialement engagés à cet effet. La croyance dans les sorciers semble focaliser les sentiments agressifs évidents et les canaliser vers le pouvoir invisible et inconnu du mal — pouvoir dont tout Abron croit qu'il existe de façon anonyme chez les autres habitants du village. Il est intéressant de noter que l'on craint l'attaque directe des sorciers seulement lorsqu'elle vient de sa propre famille. Ainsi les sentiments ambivalents qui se développent parmi les membres proches du même groupe social sont partiellement exprimés en termes de croyance en sorcellerie." Alexander Alland,la danse de l’araignée, terre humaine

Conclusion et démonstation qui rejoignent celles de l’anthropologue JFAVRET SAADA

L’anthologue en tira des concepts qui firent scandale dans l’institution :le désensorcèlement comme thérapie intérieure, et surtout le refus de la catégorie d’irrationnel(toujours imputé à l’autre) au profit de celle d’experience particulière et différente de celle qui met en œuvre la raison et la causalité

Dans ce passage, je rappelle que l’expérience de l’irrationnel est notre lot à tous, et qu’on ferait mieux d’éviter de parler d’« irrationnel ». Celui qui l’emploie pour qualifier la conduite d’autrui (celle d’un ensorcelé, d’un amoureux ou d’un militant politique) dit juste qu’elle est déraisonnable, que l’acteur en question résiste à une conception scientifique de la causalité. Je préfère donc parler d’une « expérience » de la sorcellerie, de la politique ou de l’amour. Une expérience où entre, en effet, de l’affectif non représenté, comme dans toute expérience humaine. "»J.FAVRET SAADA.ENTRETIEN VACARME

Ici l’Abron de Côte d’ivoire rejoint le paysan mayennais. Ainsi va se modifier dans les deux cas ,la vision de l’anthropologue, autrefois chantre du grand partage entre « eux et nous » : la compréhension ethnologique va désormais requérir un ethnologue « affecté ».

« On comprend que les paysans de l'Ouest ne soient guère pressés de venir occuper cette place d'imbéciles où les rive le discours public — que ce soit dans sa version savante, soutenue par les folkloristes, ou dans sa version populaire et non moins suffisante, que diffusent les média.

Dire, en effet, qu'on étudie les croyances de sorcellerie, c'est s'interdire par avance d'y reconnaître aucune vérité : si c'est une croyance, ce n'est pas vrai. Aussi les folkloristes ne se demandent-ils jamais à propos des paysans : « Qu'est-ce qu'ils cherchent à mettre en forme à l'occasion d'une crise de sorcellerie? » mais seulement « Qu'est-ce qu'ils nous cachent ? », se laissant ainsi prendre au leurre du « secret » de guérisseur, ce gadget local dont la description suffit à combler la curiosité du savant : la sorcellerie, ce n'était donc que cette collection de recettes dérisoires (ébouillanter un cœur de bœuf, y planter mille épingles, etc.)? Faut-il être crédule pour lui attribuer des pouvoirs surnaturels!

Les sciences sociales se donnent pour objet de rendre compte de la différence culturelle. Mais est-ce le faire que de postuler ainsi un paysan à qui est déniée toute autre réalité que de constituer l'image inversée du savant?

Quand les folkloristes ou les journalistes parlent de la sorcellerie des campagnes, c'est toujours comme si deux théories physiques incompatibles étaient en présence : la prélogique ou la médiévale, celle des paysans qui attribuent à tort leurs malheurs à d'imaginaires sorciers; et la nôtre, celle des gens instruits qui manipulent correctement les relations de causalité… les MOTS, LES SORTS LA MORT.

« Sur un plan plus subjectif, le travail de terrain met nos propres valeurs à l'épreuve. Après avoir vécu au sein d'une autre culture, on ne voit plus rien comme avant. A certains égards, l'effet est comparable à celui d'une cure analytique.

Je revois, comme si elle était encore devant moi, cette femme abron en train de filer... D'une main, elle tient une boule de coton brut. Elle en tire des fibres et les tord dès qu'un brin cohérent se forme. Elle fixe vivement ce brin au bout d'un mince bâton alourdi à l'autre extrémité par une balle d'argile. La pointe du bois dépassant légèrement l'argile, une toupie se forme que la femme fait tourner de sa main libre ; un fil s'enroule autour du fuseau. Tandis que tourne la toupie, la femme ne cesse de tirer des fibres du nuage de coton, qu'elle tord entre ses doigts avant de les laisser s'enrouler sur l'axe. Chaque geste compte. Le fil est régulier, continu. Si je me réfère à mon propre système musculaire, cette opération est un mystère.

Dans mon imaginaire, le fil devient une toile d'araignée. La femme devient une araignée. Et pourtant je sais bien que l'araignée n'apprend pas à filer alors que la petite fille, que fut cette femme, a vu des heures durant sa mère filer, jusqu'au jour où elle a voulu l'imiter. Au début, c'était difficile mais sa mère ne la corrigeait pas, elle l'obligeait à essayer encore et encore, à la regarder faire encore et encore jusqu'à ce que — enfin — elle ait si bien « pris le coup », que ses mouvements soient devenus automatiques. Alors, le « métier » était « entré » comme on dit, et si parfaitement que seul l'engourdissement de la vieillesse aurait le pouvoir de le faire « sortir ».

Dès les premiers temps de mon travail sur le terrain, j'ai appris pourquoi et comment on faisait ceci et cela. Un peu plus tard, j'ai cru que je pensais, et même sentais, comme un Abron. Et à tel point d'ailleurs, que lors d'une tournée dans le Nord, mes sentiments à l'égard des populations non abron se calquaient sur ceux de mes compagnons : j'allais jusqu'à ressentir leur méfiance et leur hostilité. Alexander Alland,la danse de l’araignée, terre humaine