(Illustration René Le Honzec)

Le salmigondis pseudo-scientifique de l’économie environnementaliste.

Jean-Michel Bélouve, 23 février 2011

Les rapports du GIEC et le rapport Stern sont les deux références sur lesquelles s’appuie la politique climatique mise en application par l’Union Européenne, et celle soutenue par l’ONU, débattue au sein du G8, du G20, et des grandes conférences climatiques internationales. Ces documents sont également les plus cités par les médias qui répandent dans le public les alarmes sur le réchauffement climatique, ses conséquences catastrophiques, la responsabilité des hommes, et la nécessaire remise en cause des habitudes de production et de consommation de l’humanité. Ils fournissent des arguments aux publicitaires et sont largement utilisés dans les documents de promotion des activités économiques vertes et des placements financiers. Il existe peu de textes qui, au cours de l’histoire, ont autant influencé la pensée et le comportement des sociétés humaines.

L’élite de l’économétrie du changement climatique.

Le rapport Stern doit sa célébrité au fait que les politiciens et les médias ont vu en lui la première, et la plus argumentée, des études économiques sur les conséquences financières du changement climatique, et sur les sacrifices à consentir pour y parer. D’autres économistes de renom que Nicholas Stern ont publié des prospectives à long terme sur les conséquences du changement climatique. Les plus connus dans les milieux intellectuels et politiques sont William Nordhaus, Richard Tol et Robert Mendelsohn. Ces trois économistes fondent leurs études sur les données des rapports du GIEC et ne remettent pas en cause les données scientifiques qui y figurent. Ils aboutissent pourtant à des conclusions bien différentes de celles de Nicholas Stern. Or ces trois experts ont d’aussi brillantes références que ce dernier. Tous quatre sont considérés comme des sommités internationales en modélisation économétrique du changement climatique. Si Nicholas Stern était Senior Vice-président et économiste en chef de la Banque Mondiale, au moment où le gouvernement britannique lui a commandé le fameux rapport, William Nordhaus était Professeur d’économie à l’Université de Yale et membre de l’Académie Nationale des Sciences des Etats-Unis, Richard Tol était Professeur à l’Institut de Recherches Economiques et Sociales de Dublin, et Robert Mendelsohn était titulaire d’une chaire d’économie environnementale et d’une chaire d’économie à Yale. Ces trois derniers sont d’importants contributeurs du GIEC. Leurs travaux de prospective n’aboutissent pas à des conclusions aussi catastrophistes que celles de Stern, et ils ne cherchent pas à engager l’humanité dans de si grands efforts que ceux que préconise le baron anglais. C’est pour cela que politiciens et médias ont choisi d’élever au pinacle ce seul dernier. Notons toutefois que William Nordhaus a joué un rôle important en publiant une étude qui montrait que les USA subiraient d’inutiles dommages économiques en se conformant au Protocole de Kyoto, ce qui a influé sur le refus de Georges Bush d’appliquer ce traité.

Deux rapports qui dérangent.

Ce sont deux études très récentes de Robert Mendelsohn, publiées en février 2011 par la Banque Mondiale, qui m’ont conduit à approfondir l’analyse que j’avais faite du rapport Stern dans mon livre « la Servitude Climatique » (www.belouve.fr). La première, écrite en collaboration avec Gokay Saker, évalue le montant des dommages que pourraient causer les événements climatiques extrêmes prévus par le GIEC en fin de 21ème siècle. La seconde, signée de Mendelsohn, Emmanuel Kerry et Shun Chonabayashi, évalue les dégâts des cyclones tropicaux.

Ces deux publications chiffrent l’impact du changement climatique sur les événements climatiques extrêmes (orages, grêle, inondations, sècheresse, tempêtes locales), et les cyclones tropicaux, à 84 milliards de dollars, soit 0,015% du produit mondial brut estimé pour l’an 2100. Il s’agit des dégâts supplémentaires apportés par le changement climatique à ceux qui interviendraient dans des conditions climatiques comparables à celles d’aujourd’hui. De plus, il n’apparait aucune conséquence sur le taux de mortalité. Or le rapport Stern chiffre les dommages causés par le changement climatique à une perte annuelle de 5% minimum du PIB mondial à la fin du siècle, dont 1% à attribuer directement aux événements climatiques extrêmes. J’ai été évidemment sidéré par une telle disproportion entre études publiées par deux experts mondiaux du changement climatique, se fondant l’un et l’autre sur les rapports du GIEC. Cela m’a incité à approfondir l’analyse que j’avais faite du volumineux rapport de 700 pages de Nicholas Stern. Ce fut un travail ingrat, car la rédaction est lourde, touffue, pleine d’incohérences et d’imprécisions qui obligent à de multiples recoupements d’un chapitre à l’autre, remplie de digressions moralisatrices redondantes. La difficulté était accrue par le fait que le rapport ne donne pas suffisamment d’indications sur de nombreux choix de paramètres. Richard Tol se plaint également de ces lacunes, qui ne permettent pas la critique et la réfutation éventuelle de l’étude : « il est impossible au lecteur de comprendre de façon précise ce qu’il y a dans les calculs à la base du Rapport Stern ; il ne donne que trop peu d’informations dans de nombreux cas. La reproductibilité fait partie, bien entendu, des critères cruciaux de la méthode scientifique. Le rapport Stern est particulièrement faible à cet égard ». (PDF).

Qu’importe le temps et la peine, le jeu valait la chandelle, car l’analyse conduit à la dénonciation d’une véritable imposture, d’une utilisation perverse de l’économétrie, faite pour tromper.

Des fichiers en ligne qui disparaissent.

J’aurais voulu communiquer à mes lecteurs les liens vers les rapports de Mendelsohn, mis en ligne par la Banque Mondiale. Mais ces documents PDF, que j’ai téléchargés il y a une semaine, ont disparu du web. La Banque Mondiale, propriétaire des publications, a bien évidemment le droit d’en disposer à sa guise. Je ne peux que fournir les liens vers un article de Roger Pielke et un autre de Climate Progress qui les commentent. Toutefois, les lecteurs qui voudraient vérifier mes sources peuvent me contacter par le canal de la rédaction, ou par la page « contact » de mon blog www.belouve.fr. Je ne cautionne pas les deux publications de Robert Mendelsohn, qui ne valent que ce que valent les simulations informatiques de notre futur à cent ans, mais il me parait important que ceux qui le désirent aient accès aux études d’autres éminences que le Baron Stern of Brentford, quand bien même elles dérangent. Ces rapports portent en couverture la mention « public disclosure authorized », et ils sont d’autre part soumis aux prescriptions des lois sur la liberté d’information. Ils doivent, incontestablement, être accessibles à tout intéressé.

Le choix des hypothèses scientifiques les plus pessimistes

L’équipe du rapport Stern avait à déterminer les hypothèses d’évolution climatique à retenir pour les cent années à venir. Elle s’est fondée sur les prévisions de températures du rapport 2001 du GIEC, soit +2° à +5° C pour un doublement de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre par rapport à la situation préindustrielle. Le rapport privilégie l’hypothèse la plus pessimiste, celle qui conduit à +5° C. Il recourt également à d’autres publications scientifiques non retenues par le GIEC, telles que l’éventuelle fonte du permafrost boréal, qui libérerait quantité de méthane dans l’atmosphère, et l’hypothétique perte de la capacité d’absorption du dioxyde de carbone par l’océan. Ces hypothèses ne résultent pas d’analyses scientifiques, mais reposent sur le raisonnement d’une poignée d’experts qui supputent ce qui devrait « logiquement » découler de certaines évolutions de température. A ces températures sont associées des conséquences sur les événements climatiques, sur la végétation, l’agriculture, la santé, etc. Le rapport en tire des arguments :

« Si les émissions annuelles de gaz à effet de serre se maintenaient au niveau actuel [24 gigatonnes de CO2 en 2002, alors que nous atteignons 29 gigatonnes aujourd’hui], les concentrations seraient, en 2100, supérieures au triple [sic] des niveaux de la période préindustrielle, soumettant le monde à un réchauffement de 3 à 10° C sur la base des dernières projections climatiques ».

« La proportion de terres subissant des sècheresses extrêmes augmenterait de 1% à 30% à la fin du siècle »

Etc. etc. (voir chapitre 1 du rapport Stern, page 2 et suivantes).

Voila donc comment s’est opéré le choix des bases scientifiques sur lesquelles sont assis les développements socio-économiques qui vont suivre.

(Illustration René Le Honzec)

L’économie environnementaliste de Nicholas Stern.

« Le climat est un bien public dont les marchés ne tiennent pas compte » fait remarquer le Rapport Stern. Le changement climatique « doit être considéré comme le dysfonctionnement du marché à l’échelle la plus grande que le monde ait jamais connu ».

Dans le rapport Stern, l’analyse économique part de la prise en compte des externalités provoquées par les émissions de gaz à effet de serre, en les comparant dans deux scénarios, l’un où l’économie continue à se développer suivant les processus actuels (« business as usual »), l’autre dans lequel les mesures nécessaires sont prises pour limiter le changement climatique à un niveau supportable. Ces externalités sont à considérer dans leur portée planétaire et intergénérationnelle.

Le rapport présente la politique du changement climatique en termes de coût social du carbone à la marge (CSM) et de coût marginal d’abattement (CMA), la première notion, CSM, étant la prise en compte, aujourd’hui, des coûts futurs indéfiniment causés à la société humaine par l’émission de gaz à effet de serre, et le CMA étant le coût d’une mesure prise pour réduire l’effet de serre. Le rapport affirme que la meilleure solution est celle où CMA et réduction du CSM résultant d’une mesure d’abattement sont égaux, c’est-à-dire lorsqu’on investit immédiatement autant que le bénéfice social indéfiniment attendu de la mesure.

Les calculs des économistes doivent prendre en compte l’incertitude. « On doit se demander », note le rapport, « si la résolution de l’incertitude à toute période future conduirait à réviser les hypothèses initiales sur les distributions de probabilités des coûts d’abattement et des dommages dus au changement climatique. […]. L’analyse doit couvrir un domaine étendu, comprenant la croissance économique et le développement, l’industrie, l’innovation et l’évolution technologique, les institutions, l’économie internationale, la démographie et les migrations, les finances publiques, l’information et l’incertitude, l’économie du risque et l’équité, et les économies environnementales et publiques, et tout cela en même temps ». [rapport Stern, chapitre 2 « Economie et Ethique du Changement Climatique », page 27 ]

On aborde là l’un des choix les plus polémiques du Rapport Stern. Il est courant de reprocher aux calculs classiques de retour sur investissement de se fonder uniquement sur les bases connues du moment, « toutes choses égales par ailleurs ». Mais vouloir intégrer l’histoire des 21ème et 22ème siècles à un modèle économétrique, et traduire toutes les causes futures d’évolution des sociétés sous forme de distributions stochastiques quantifiables, conduit Stern dans des voies qui échappent à la science et à la raison, à moins qu’il n’ait le don de divination. Imaginons une équipe d’experts, aussi renommée que celle qui a travaillé au rapport Stern, qui aurait été réunie en 1905, pour faire une prospective de l’économie à l’horizon 2000 ! Comment ces gens là auraient traduit en probabilités quantifiables le développement de l’automobile, de l’aviation commerciale, de la télévision et du multimédia, de l’industrie nucléaire, des antibiotiques, de l’informatique, de la médecine, du communisme, du nazisme, d’une grande dépression et de deux guerres mondiales ? Jamais le rapport Stern ne prend en compte la capacité d’adaptation au changement des humains, le fait qu’à toute contrainte nouvelle, l’intelligence et l’habileté s’exercent et apportent des réponses adaptées.

Le « welfare » constitue une externalité particulièrement importante, dans le rapport Stern. Welfare est communément traduit en français par « bien-être ». Mais welfare signifie également assistance sociale en Amérique du Nord. Le choix de welfare au lieu de well-being n’est pas neutre. Il n’existe pas de mot français qui s’applique au bien-être né des initiatives collectives et plus particulièrement de celles des pouvoirs publics.

En s’appliquant à justifier le recours au facteur bien-être dans la balance des coûts du changement climatique, le rapport développe longuement des arguments moraux, qui lui donnent le caractère d’un texte politique, ou idéologique, plutôt qu’économique. C’est à tort que le public lui attribue les vertus d’un travail de sciences économiques, il n’y a pas plus de science en lui que dans le Capital de Karl Marx.

Mais comment introduire le paramètre bien-être dans des calculs économétriques ? Le bien être est mesuré à partir d’estimations sur la consommation, l’éducation, la santé. Dans la notion de bien être, Stern fait intervenir également « l’environmental stewardship », que je traduirai par « service de la qualité environnementale » et le « sustainability», qui est le caractère de ce qui est supportable, et fort incorrectement traduit en français par durabilité. Est soutenable ce qui ne porte pas préjudice à l’environnement.

Stern revendique une approche conséquentialiste de l’économie, c’est-à-dire une éthique qui évalue la pertinence d’une action à ses conséquences (que des facétieux qualifient de philosophie de la fin qui justifie les moyens). Cette approche conduit à prendre en compte la notion d’utilité. Quelle est l’utilité d’un dollar ? Un dollar ajouté au revenu journalier n’a pas la même valeur pour un citoyen d’un pays riche que pour le citoyen moyen d’un pays pauvre d’Afrique. Cela fait dire à Stern que, dans les calculs de bien-être, les dollars gagnés ou perdus dans les pays pauvres doivent bénéficier d’une pondération bien plus avantageuse que dans les pays riches. Le choix de procéder à de tels ajustements conduit bien entendu à alourdir la charge des pays développés et à favoriser les pays en développement, et c’est introduire un biais idéologique dans des calculs d’économétrie. [rapport Stern, chapitre 2, page 30]

Le rapport s’attache donc à faire la périlleuse agrégation, pondérée d’utilité, de consommation, d’éducation, de santé et d’environnement, pour quantifier le bien-être à ajouter aux coûts, et de bénéfices résultant d’analyses classiques, ce qui nécessite la traduction de tout cela en numéraire. La modélisation en est présentée au chapitre 6.

Dans les calculs d’aide à la décision d’investir, il est d’usage de procéder à l’actualisation des revenus à tirer d’un investissement. Cela consiste à déterminer un taux d’actualisation annuel t à appliquer aux revenus nets futurs. Le revenu de l’année n sera affecté d’un multiplicateur égal à (1-t)^n. Cette pratique est justifiée par le besoin de comparer la rentabilité de l’investissement avec une autre utilisation du capital, telle que, par exemple, un placement en valeurs mobilières. Le taux t souvent retenu est celui des obligations les mieux notées. Les économistes utilitaristes interprètent cette pratique comme le fait que les investisseurs préfèrent un bénéfice immédiat à un bénéfice futur. Stern écarte cette pratique, en arguant qu’elle réduit à presque néant la prise en compte des droits des générations futures. Les décideurs politiques doivent se considérer comme représentant aussi bien leurs contemporains que les individus à naître, et accorder à nos descendants les mêmes droits que nous en matière de bénéfices à tirer des décisions d’aujourd’hui. La seule actualisation valide est donc celle qui tient compte du risque de voir l’humanité disparaitre par suite d’un événement catastrophique et fatal à l’humanité! Stern retient le taux d’actualisation de 0,1% (ce qui, signifierait qu’il évalue à 9,5% la probabilité d’extinction de l’humanité pour les cent ans à venir ! Comme les pessimistes sont tristes !). La plupart des économistes récusent ce taux, la pratique courante consistant à retenir plusieurs points de pourcentage. William Nordhaus remarque que l’option d’actualisation du rapport Stern revient à faire peser immédiatement, sur la génération présente, la dépense équivalente aux bénéfices cumulés des innombrables individus qui appartiendront aux générations futures (PDF).

Le choix d’un taux d’actualisation insignifiant de 0,1% s’accompagne d’une évaluation très faible du taux annuel de croissance de la consommation par tête: 1,3%. Nordhaus, Tol, Yohe, Mendelsohn et bien d’autres s’accordent pour contester ce parti, et montrer qu’il aboutit à des estimations de pertes futures de 10 à 50 fois plus élevées que celles résultant d’autres études d’impacts du changement climatique.

Le traitement accordé à l’incertitude est également surprenant. L’étude menée sous la direction de Nicolas Stern se réfère au jugement des experts retenus dans les rapports de 2001 des groupes II et III du GIEC, ainsi qu’à d’autres études catastrophistes plus récentes, et en tire des données qui alimentent le modèle économique PAGE2002 AIM qu’il a choisi en fonction de ses aptitudes à traiter des questions environnementales. La procédure recourt largement à la méthode de Monte-Carlo. Le modélisateur fait exécuter 1000 simulations en faisant varier légèrement les données initiales et observe la survenue « virtuelle » des événements incertains, ainsi que la distribution de leurs occurrences. La méthode de Monte Carlo est performante quand on l’utilise, par exemple, pour permettre l’évaluation approchée d’une caractéristique présente, mais difficile à mesurer, d’objets connus affectés de complexité (ex : circulation des grains de pollen dans l’atmosphère, études d’écoulements turbulents, calcul du nombre pi, résolution approchée d’intégrales à plusieurs dimensions). Appliquée aux événements, lointains dans le futur et incertains, d’un système complexe, elle est hasardeuse. Or Daniel H Cole dénombre dans le modèle de Stern pas moins de 79 variables aléatoires traitées par la méthode de Monte-Carlo, souvent affectées de très vastes discontinuités spatiales et temporelles. C’est ainsi que PAGE2002 évalue à 10% de PIB les dommages causés, en Union européenne, par des événements extrêmes affectés de telles discontinuités, lorsque la hausse de température atteint +6° C (voir les observations de Daniel H Cole, PDF, pages 4 et ici).

Stern fait alors intervenir le « principe de précaution », en privilégiant les distributions affectées par des risques majeurs, tels que l’évaporation du méthane contenu dans le permafrost boréal, ou encore un affaiblissement de la capacité de l’océan à capter le CO2 atmosphérique. Il s’agit là d’une application originale du principe de précaution, que Stern justifie par la prose suivante:

« Henry [un des principaux contributeurs au rapport Stern] fait référence à une étude récente […] qui donne, en effet, une description formelle du principe de précaution. Dans cette formalisation, il y a un certain nombre de distributions de probabilités sur les issues qui pourraient résulter d’une action donnée. Mais le décideur, qui essaye de choisir l’action à retenir, ne sait pas laquelle de ces distributions est plus ou moins probable pour chacune des options d’action. On peut montrer, à l’aide de présomptions formelles mais raisonnables, qu’il agirait comme s’il choisissait l’action qui optimise une moyenne pondérée de l’utilité anticipée la plus mauvaise et de l’utilité anticipée la meilleure, où la meilleure et la plus mauvaise sont calculées en comparant les utilités anticipées en faisant usage des différentes probabilités de distribution. La pondération placée sur la plus mauvaise occurrence serait influencée par la préoccupation de l’individu sur l’ampleur des menaces associées, -pessimisme-, et, peut-être, quelque intuition sur laquelle, parmi les probabilités, pourrait être plus ou moins plausible. C’est donner corps explicitement à ‘l’aversion à l’incertitude’, parfois appelée ‘aversion à l’ambigüité’, et c’est une expression du ‘principe de précaution’. Il est différent de, et complémentaire à, l’idée d’aversion au risque associé à, et dérivé de, l’utilité attendue ». Rapport Stern, chapitre 2, page 34. (PDF)

Le choix de ne s’appuyer que sur un unique modèle est contraire aux bonnes pratiques en vigueur pour ce type d’analyse prospective. Richard Tol et Gary Yohe notent (PDF) que « placer toute l’argumentation sur un seul modèle conduit à un manque de solidité [« robustness »] ou, à tout le moins, de diversité ». Et ils ajoutent « les ‘integrated assessment models‘ diffèrent considérablement dans leurs représentations des impacts ». Et ils ajoutent que « le modèle PAGE2002 assume que la vulnérabilité au changement climatique est indépendante du développement », ce qui, évidemment, diverge complètement de la réalité économique, le développement des communautés humaines accroissant considérablement leur efficacité à se préserver des conséquences néfastes du changement, à s’adapter, et à profiter des opportunités qu’offre le changement. De tous les modèles, l’équipe de Stern a donc retenu celui qui ne tenait pas compte de cette disposition naturelle à l’homme à s’adapter au changement. Cette observation, alliée à l’utilisation de 79 variables aléatoires et affectées par l’incertitude, ôte pratiquement toute crédibilité aux résultats des simulations.

Ces considérations de choix de variables et de méthode de calcul posées, il reste à mettre tout cela en équations et à lancer le modèle d’où sortira le nombre magique qui indiquera quelle est la bonne politique à conduire. L’annexe au chapitre 2 du rapport Stern expose l’arithmétique qui permet la matérialisation en formules et fonctions de tout ce qui a été exposé ci-dessus, et le chapitre 6, « economic modelling of climate change impact » expose la méthode de modélisation et les résultats tirés des simulations dans l’hypothèse de la poursuite des pratiques économiques actuelles (ou « business as usual »). Le lecteur curieux et amateur de belles formules mathématiques pourra lire l’annexe du chapitre 2 et le chapitre 6, ou se contenter de l’encadré figurant aux pages 161 et 162 du chapitre 6, où l’on développe et explicite le calcul qui conduit à quantifier le bien-être, et le bien-être global comme la somme des bien-être individuels des habitants de la planète de l’an 2000 à l’an 2200, avec un taux d’actualisation de un millième, en fonction des prévisions de croissance démographique, de la consommation pondérée suivant l’utilité marginale (dépendante de la richesse des individus, laquelle varie dans l’espace et dans le temps), cette consommation variant suivant une progression arbitrairement fixée à 1,3%/an.

Le montant de bien-être résultant de ce calcul est qualifié de « Balanced Growth Equivalent (BGE) » et les résultats comparés de la simulation « business as usual » et de celle correspondant à une politique d’abattement donnée permet, entre autres, de déterminer le montant global de taxes à prélever sur les émissions de gaz à effet de serre, taxes permettant de financer l’effort public pour développer des technologies et des pratiques de « décarbonisation ». Mais, ajoute Stern, ceci ne doit pas être interprété comme un impôt, mais plutôt comme une cotisation d’assurance que l’humanité doit se préparer à payer de manière permanente pour éviter le risque climatique (chapitre 6, page 162).

Que nous indique ce BGE, « Equivalent Croissance Ajusté » (pour risquer une traduction de l’expression sternienne) ? Un tableau, page 163 du chapitre 6, nous indique, dans un cas « business as usual » et en ne tenant compte que des menaces formulées par le rapport du GIEC, une probabilité de perte de consommation individuelle de 5% due aux impacts marchands, risque de catastrophe inclus, s’élevant à 10,9% si on y ajoute les impacts non marchands. En ajoutant aux menaces du GIEC les risques que constituent la fonte du permafrost et la réduction de la capacité d’absorption de CO2 par les océans, qui conduisent à de plus hautes températures, la perte de consommation, risque de catastrophe inclus, passe à 6,9% pour les impacts marchands et 14,4% en y ajoutant les impacts non marchands. Et comme ce n’est pas encore suffisant, le rapport Nicholas Stern ajoute :

« Le changement climatique va réduire le bien-être encore plus si les impacts non marchands sont inclus, si la réponse climatique à la croissance des émissions de gaz à effet de serre tient compte des rétroactions [ndT : permafrost et réservoir carbone océanique], et si les coûts régionaux sont pondérés en usant de jugements de valeur relatifs au risque et à la durée. En mettant ensemble ces trois facteurs, le coût du changement climatique serait probablement équivalent à une coupe de 20% de la consommation par tête, maintenant, et à jamais (now and forever)». [chapitre 6, page 163].

La supercherie de Nicholas Stern.

Et maintenant, lisons comment ces conclusions s’expriment dans le « résumé pour les décideurs politiques », résumé officiel conservé aux archives nationales du gouvernement du Royaume Uni, et que l’on peut lire en anglais (PDF), ou en français (PDF) :

« Utilisant les résultats de modèles économiques officiels, la Revue estime que si l’on ne réagit pas, les coûts et les risques globaux du changement climatique seront équivalents à une perte d’au moins 5 % du PIB mondial chaque année, aujourd’hui et pour toujours. Si l’on prend en compte un éventail plus vaste de risques et de conséquences, les estimations des dommages pourraient s’élever à 20 % du PIB ou plus ».

Par un tour de passe-passe, le « balanced growth equivalent » de la théorie sternienne, est devenu PIB dans le résumé pour les décideurs, le seul que les hommes politiques et la plupart des journalistes veulent (et savent) lire, et le lecteur est conduit à croire que ce qui va décroitre à ce rythme annuel, c’est notre PIB familier, fait de la somme des valeurs ajoutées des agents économiques, que nous utilisons dans notre littérature économique et politique habituelle. Si nous ne nous servons pas de notre esprit critique, c’est absolument effrayant, car au rythme de 5% de perte annuelle de PIB , nous perdons 70% de notre revenu en 23 ans. Pour les pays les moins développés, cela veut dire l’extermination, et pour les pays les plus riches un retour de 50 ans en arrière. Une perte annuelle de 20% de PIB ne nous laisse plus que 3% de notre revenu actuel en une quinzaine d’années, et c’est alors l’Armageddon.

Lorsqu’un décideur, rompu à la lecture et à l’analyse de rapports de toutes sortes, constate de telles invraisemblances, il rejette purement et simplement le document. Toni Blair et Gordon Brown ne l’ont pas fait, pas par naïveté, bien entendu, mais parce que le rapport Stern, dont ils avaient commandé et financé la réalisation, répondait à leur besoin d’imposer une politique impopulaire de taxes et de restrictions. Ce n’était pas un support d’aide à la décision politique, c’était un document pour faire peur, pour manipuler les médias et la population. Et tous les gouvernants du monde qui ont pris ce rapport comme référence politique ont eu, bien entendu, le même objectif que leurs homologues britanniques.

Ce que coûte la lutte contre le climat, selon Nicholas Stern.

5 à 20% de perte de PIB mondial annuel, bigre ! Mais le résumé pour décideur poursuit :

« Par contre, les coûts de l’action, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter les pires conséquences du changement climatique, peuvent se limiter à environ 1 % du PIB mondial chaque année ».

Ouf, « c’est pas trop cher » ! Soupire le lecteur du rapport. Examinons maintenant par quelle alchimie numérique Nicholas Stern aboutit à cette valeur.

Notons toutefois que le refus persistant des pays en développement de soumettre leur économie aux contraintes d’une politique de limitation de l’effet de serre laisse la charge du financement aux 38 pays développés désignés par le protocole de Kyoto, dont le PIB représente 2/3 du produit mondial brut, et cela revient à exiger de ces 38 pays qu’ils consacrent 1,5% de leurs PIB à la politique climatique globale.

L’objectif visé est d’aboutir à une concentration en gaz à effet de serre se situant entre 500 et 550 ppm équivalent CO2, ce qui signifie une concentration de l’ordre de 450 ppm pour le seul dioxyde de carbone. C’est la valeur pour laquelle les experts estiment que la hausse de température globale sera limitée à +2° C.

Pour aboutir à cette valeur de 1%, le rapport se réfère d’abord à un calcul par modèle du coût de l’investissement permettant de réduire d’une tonne l’émission de dioxyde de carbone :

2005 : $100

2015 : $61

2025 : $33

2050 : $22

L’étude, dont le résumé pour décideurs a tiré son 1% du PIB mondial, a été effectuée sous la responsabilité de Dennis Anderson, Professeur d’énergie et d’études environnementales à l’Imperial College. Le rapport est avare d’information sur la démarche poursuivie par ce scientifique et sur la modélisation sur laquelle il s’est appuyé, ce qui rend difficile l’évaluation de pertinence des valeurs ci-dessus. Notons seulement que leur auteur les affecte de marges d’incertitudes très larges : pour 2050, le coût d’abattement de la tonne de carbone se situe entre une valeur négative de -$48 à un maximum de +$98. Comme la distribution des simulations entre ces deux bornes n’est pas communiquée, il est difficile de considérer ces données comme des outils d’aide à la décision, notamment pour déterminer le montant de taxes carbones et pour régler les quotas d’émissions afin d’obtenir des cours des marchés du carbone aussi proches que possibles de ces valeurs, ce qui était l’un des principaux enseignements que le gouvernement britannique entendait tirer de l’étude.

Voici la conclusion qu’en tire Stern dans le chapitre 9 de son rapport, page 232 :

« Le coût global de réduction des émissions totales de gaz à effet de serre aux trois quarts des niveaux courants (correspondant à la trajectoire de stabilisation à 550 ppm d’équivalent CO2) est estimé à mille milliards de dollars en 2050, soit 1% du PIB mondial de cette année là, dans une fourchette de -1% à 3,5% dépendante des hypothèses retenues ».

Suivent des précisions :

« L’estimation médiane d’Anderson du coût total de réduction des émissions dues aux énergies fossiles à un niveau de 18 gigatonnes/an (à comparer aux 24 gigatonnes de l’année 2002) s’élève à 930 milliards de dollars de PIB en 2050. Dans l’analyse d’Anderson, cette valeur est associée à l’économie d’émissions dues aux énergies fossiles de 43 gigatonnes de CO2 par rapport à la courbe de base, à un coût moyen d’abattement de 22 $ par tonne de CO2 en l’an 2050 ».

Des objectifs irréalistes.

Cela m’amène à une première analyse. En 2005, les émissions globales de CO2 sont de 24 gigatonnes, et atteignent 29 gigatonnes en 2009. Elles se répartissent à 47% pour les 38 pays « développés » cités à l’annexe B du Protocole de Kyoto, soit 13,6 gigatonnes, et à 53% pour les pays en développement, donc 15,4 gigatonnes. L’objectif pour 2050 est, selon le rapport Stern, de ramener les émissions globales à 18 gigatonnes en 2050. Les pays développés envisagent une réduction de leurs émissions de 75% à 80% à cette date (par rapport aux émissions de 1990 ou 2005). Celles-ci devraient donc s’élever à 4,6 gigatonnes en 2050, et, en conséquence, celle des pays en développement à 13,4 gigatonnes. Le scénario business as usual retenu par Stern indique un total global de 67 gigatonnes en 2050 (24gt + 43gt), total dans lequel les pays développés, qui ont une croissance industrielle très faible, ne représenteraient qu’un total à peine supérieur à leurs émissions de 2009, soit environ 15 gigatonnes, et les pays en développement émettraient donc la différence, 52 gigatonnes. L’objectif de 550 ppm ne peut donc être obtenu que si les pays en développement réduisent considérablement leurs émissions. Passer de 42 à 13,4 gigatonnes représente 68 % de réduction par rapport aux émissions auxquelles conduit la poursuite de leur croissance industrielle dans les conditions du moment. L’engagement des pays développés pour 2050, qui porte sur l’année de référence 1990 ou 2005 devrait donc être complété par un accord des pays en développement de réduire leur intensité carbonique de 74 %. C’est là-dessus que la négociation internationale achoppe, car un accord suppose que les pays en développement, soit mettent un sérieux frein à leur croissance industrielle, ce qu’ils refusent énergiquement, à juste titre, soit évoluent massivement vers des industries et des modes de vie à faible intensité carbone, ce qui leur parait irréalisable, même avec l’aide des pays développés.

Le résultat, inattendu des auteurs, est que le rapport Stern démontre le caractère irréalisable de la limitation des émissions jugées indispensable.

Laissons parler les modèles.

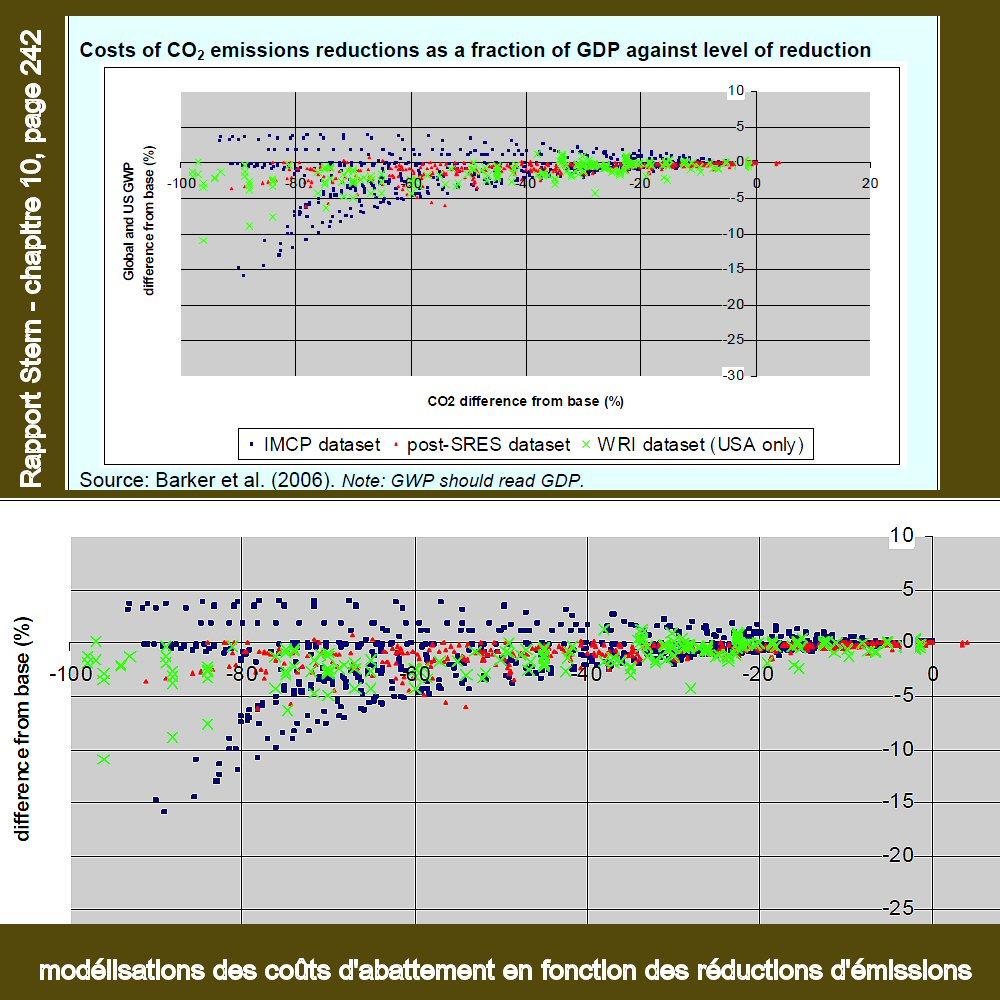

Le rapport Stern présente dans son chapitre 10, page 242, le nuage de points correspondant aux simulations opérées par trois modèles différents (IMCP, SRES, WRI). Il s’agit du coût de réduction des émissions de CO2 en pourcentage de PIB, correspondant à différentes hypothèses de réduction des émissions, exprimées en pourcentage par rapport au niveau qui serait atteint dans un contexte « business as usual ». En ordonnée figurent les points de PIB, et en abscisse, de droite à gauche (ah ces anglais !), les pourcentages de réduction d’émissions. On constate que certaines simulations affichent des bénéfices, et non des coûts, mais le nuage de cette zone est clairsemé et constitué de points venant d’un seul des trois modèles, celui d’IMCP, qui diverge beaucoup plus que les autres. Le nuage est concentré pour des réductions d’émissions allant jusqu’à 20% (ce qui est très, très en dessous de l’objectif politique réclamé pour 2050), puis, au-delà de 60%, il s’élargit et déborde la plage de 0 à -5% de PIB. A ce niveau de 60%, on remarque que la distribution ne fait apparaitre aucune tendance médiane, et semble plutôt aléatoire, ce qui fait douter de l’utilité du modèle en tant qu’outil d’aide à la décision.

Cliquer sur le graphique pour le voir en taille normale

Or, quels sont les objectifs retenus pour ne pas dépasser le +2° C de réchauffement convenu par le G8, le G20 et les experts de Copenhague et de Cancun ? La réduction des émissions de CO2 doit atteindre, en 2050, 25% par rapport à celles d’une année de référence que l’on fixe à 1990 ou 2005 (tout est ambigu, dans cette affaire de politiques climatiques !). Pour les pays développés, les réductions doivent atteindre 75% (Union européenne) ou 80% (Obama).

Le graphique des distributions ci-dessus se rapporte, lui, à un niveau d’émissions « business as usual » qui serait (et sera !) croissant, essentiellement du fait de la croissance rapide de l’industrie et de la consommation des pays en développement. Le rapport Stern indique un niveau d’émissions de 24 gigatonnes de CO2 en 2002, une valeur « business as usual » de 67 gigatonnes en 2050, et un objectif de 18 gigatonnes à cette date. Il faut donc diminuer ces émissions de 73%, et on se situe alors dans la zone où la masse principale du nuage de points s’étale de 0 à -6% . Pourquoi le rapport Stern choisit-il, dans ces conditions, 1% pour l’année 2050, plutôt que n’importe quel pourcentage indiqué par les autres points de la distribution de cette année là ? La consultation de ce graphique, et le principe de précaution cher aux environnementalistes, devrait conduire à considérer également les éventualités les plus coûteuses, qui se situent au niveau de 5% de PIB pour les dépenses d’abattement.

Le rapport Stern révisé par ses pairs.

Le rapport Stern n’a pas fait l’objet d’une révision par les pairs avant sa publication par les autorités de sa gracieuse majesté. Cela n’a pas empêché que les rapports des groupes II et III du GIEC de 2007 s’y réfèrent à une vingtaine de reprises et que le résumé pour décideurs mentionne la perte annuelle de 5% à 20% de PIB (rapport groupe 2, §20.6.1).

La révision s’est donc effectuée une fois le document publié et largement diffusé.

Tol et Yohe, dans le rapport déjà cité, montrent que l’évaluation de Stern est la plus basse de toutes les tentatives de chiffrage des coûts de réduction des émissions. Ils s’interrogent d’abord sur le fait que le rapport s’appuie sur une analyse coûts/bénéfices dans laquelle les coûts de réduction des émissions ne sont pris en compte que pour une période se terminant en 2050, alors que les bénéfices qu’on en tire, en évitant des pertes annuelles de 5% à 20% du PIB, sont comptabilisés jusqu’en 2200. Enfin, ils citent une autre étude, le rapport EMF21, « multigaz mitigation and climate policy », qui conclut à une perte de PIB de 2,2% par an, en 2050, résultant de la politique de limitation des émissions à 550 ppm, cette perte s’élevant à 6,4% par an en 2100. Ce pourcentage est à prendre en considération lorsque nous nous interrogeons sur le legs que nous ferons aux générations futures ! Puis Tol et Yohe montrent que les auteurs du rapport Stern sont loin d’avoir pris en compte tous les effets de la politique de réduction des émissions sur les coûts à la charge des agents économiques :

« Troublant également le fait qu’Anderson présente les résultats d’une simple analyse de coûts dans laquelle les coûts des sources alternatives d’énergie présentant des valeurs d’intensité carbone différentes sont comparées entre elles par une analyse de Monte Carlo. Cette analyse omet, non seulement l’impact de prix plus élevés de l’énergie qui se produirait sur la demande d’énergie, indépendamment de la politique climatique (ce qui surestime les coûts), mais aussi son impact sur la croissance économique (sous-estimant ainsi les coûts), et sur la rotation du capital immobilisé [ndt : usure et obsolescence] »

Cette citation mérite quelques éclaircissements. Lorsqu’Anderson, à qui Stern a confié le soin d’étudier les coûts liés à la réduction des émissions, évalue ceux-ci par une simple multiplication du coût d’une tonne de CO2 par la réduction opérée sur les émissions, il ne chiffre que l’impact direct, et néglige complètement les répercussions économiques. Imposer l’énergie éolienne et photovoltaïque, par exemple, enchérit le coût de l’électricité (qu’importe que l’enchérissement soit payé par le consommateur ou le contribuable), ce qui impacte négativement la demande. Il en découle des externalités défavorables pour l’économie tout entière, et qui ne sont pas prises en compte par le modèle. D’autre part, lorsqu’il est fait mention de la rotation du capital immobilisé, cela veut dire qu’il faut considérer l’importance des investissements à consentir, et dont les bénéfices attendus s’étaleront sur de longues périodes. Cela accroit considérablement la dépense dans les années initiales où il faut former du capital brut, ce que ne traduit pas une simple multiplication d’un coût par une quantité de carbone. Le problème se pose à nouveau lorsque le capital initial disparait par usure ou par obsolescence. Evidemment, l’argent investi, donc de l’épargne, diminue la consommation, ce qui impacte l’économie. Certes, les coûts de l’investissement sont à mettre en balance avec les revenus qu’en tirent les fournisseurs d’investissement, mais les différentes régions du monde ne sont pas impactées de la même façon, surtout si on demande aux 38 pays développés de céder des capitaux et des technologies aux pays en développement pour leurs propres investissements, comme cela a été acté à Cancùn. Si le modèle ne prend pas en compte tous ces facteurs, il est alors inutile.

Robert Mendelsohn, dans « A Critique of the Stern Report » (PDF), émet des doutes sur les technologies sur lesquelles le rapport compte pour réduire les émissions. La séquestration du carbone, qui doit, selon Stern, assurer 15% des réductions d’émissions, est une solution dont la réalisation demeure plus qu’aléatoire, et si on devait y renoncer, alors de grandes quantités d’énergie sous forme de charbon, de pétrole non conventionnel ou de pétrole conventionnel d’extraction difficile devraient demeurer inexploitées, et la perte en capital devrait être comptabilisée. Le rapport ne prend pas en compte, non plus, la dépréciation des vastes étendues de terrains à consacrer aux fermes éoliennes et photovoltaïques. Il ne chiffre pas la diminution de productions végétales alimentaires et autres par suite de l’extension des cultures de la filière des agro-carburants, et, d’une manière générale, le rapport ne fait aucune comparaison bénéfices-coûts entre les choix d’investissements proposés et ceux qui viennent en concurrence. En conclusion, Mendelsohn conseille une évolution beaucoup plus lente et progressive que celle préconisée par Stern, et il suggère également d’attendre, parce que : «L’analyse a besoin de bases plus solides en science et en économie, avant que des centaines de milliards de dollars ne soient investies, chaque année, en abattement des émissions».

La lecture du rapport Stern est édifiante. Nous sommes en présence d’un traité idéologique, une idéologie qui veut détruire le marché, remplacer l’économie libérale (ou ce qui en reste !) par une économie strictement dirigée, organisée et structurée par des décideurs politiques. Sous des apparences de nobles sentiments, d’un plaidoyer pour les pays en développement si vulnérables et pour nos enfants, nos petits enfants et toute leur descendance, se dissimule une visée de destruction de la civilisation industrielle occidentale. Les lecteurs de mon livre (www.belouve.fr) sont bien informés de ce dessein global qui emprunte ses arguments à l’écologie. Ils ont constaté les manœuvres ourdies dans cette perspective par David Rockefeller, Maurice Strong, Gro Harlem Brundtland, Al Gore, Ted Turner, Mikhail Gorbatchev, les membres du Club de Rome et tout un réseau de personnalités influentes.

Nicholas Stern est bien l’un de leurs porte-plume, car il est facile de comprendre à quoi mène son argumentaire. C’est conduire le monde occidental à sa ruine que de l’engager sur un programme qui lui ferait consacrer une part importante de ses ressources, bien supérieure au 1% de PIB allégué, à des entreprises infondées en considération de la menace réelle à conjurer, et des transferts d’argent massifs aux pays en développement. Pour aboutir à ce résultat, le rapport Stern ne ménage pas les pressions : le temps presse ; les émissions de gaz d’aujourd’hui produiront leurs effets pendant cent cinquante ans; il faut absolument signer un traité assurant la suite du Protocole de Kyoto avant l’année 2007…

Mais de plus, l’action constitue une opportunité exceptionnelle de développer des technologies nouvelles, porteuses de progrès, d’affaires, de profits et d’emplois. L’industrie verte remplacera avantageusement l’économie du carbone avec laquelle il faut rompre. La globalisation des marchés du carbone génèrera des flux de capitaux immenses pour financer une grande partie des développements d’activités soutenables…Tout ce programme est développé dans les chapitres 11 à 27 du rapport.

Bien entendu, je ne soupçonne pas le commanditaire du rapport, le Chancelier de l’Echiquier Gordon Brown, ni Tony Blair de s’être associés aux visées idéologiques du rédacteur. Pour eux, il ne s’agissait que d’objectifs plus immédiats de politique de l’énergie, de taxation et de développement d’affaires. Mais ce faisant, ils ont donné une publicité planétaire au message de Nicholas Stern, et renforcé le poids des forces qui veulent bouleverser les équilibres géopolitiques du monde en faveur de pays où la démocratie est plus vulnérable ou bien n’existe pas, où la main d’œuvre bon marché abonde, où la providence publique est insignifiante, où les classes moyennes et les milieux intellectuels exercent une pression moindre sur le pouvoir. C’est au même résultat que conduit l’invitation faite par Nicolas Sarkozy à Nicholas Stern de venir co-présider, avec Jean Jouzel, le groupe du Grenelle de l’Environnement chargé des questions de lutte climatique et de maîtrise de l’énergie. Le Président de la République ne veut pas, évidemment, la destruction des économies françaises et européennes. Mais en menant une politique inspirée des conclusions du Rapport Stern, dans son pays et au sein de l’Union Européenne, il met les économies sur une trajectoire périlleuse, et il cautionne l’idéologie de Nicholas Stern, qu’il l’ait ou non fait consciemment.

Tout parait truqué dans ce débat du changement climatique. Contestables, sont les rapports du GIEC qui montent en épingle la courbe en crosse de hockey falsifiée de Michael Mann, les ajustements douteux de données du Climatic Research Unit et de ses homologues américains le GISS et la NCDC, les travaux approximatifs de paléoclimatologie, les nombreux manquements épistémologiques, et surtout la prééminence accordée aux prospectives de modèles climatiques qui ne cessent d’être contredits par les observations du réel. Subversif est le rapport Stern. Contraire à la déontologie du journalisme et à la règle démocratique, se révèle la propagande véhiculée par les médias… Jusques à quand, abuseront-ils, tous ces gens là, de la passivité des peuples ?