La Grande-Bretagne découvre que la réduction du train de vie de l’État est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que son expansion.

Par Theodore Dalrymple (*), depuis le Royaume-Uni

Un article paru dans City Journal, Summer 2011, Vol.21, no.3

En Grande-Bretagne, les dépenses publiques sont maintenant si élevées, représentant plus de 50% du PIB, qu’il en est devenu difficile de distinguer le secteur privé du secteur public. Beaucoup d’entreprises soi-disant privées sont aussi dépendantes des largesses de l’État que les bénéficiaires de l’État-providence. Or l’État emprunte pour distribuer ces subventions. Suite à la crise financière, le déficit budgétaire britannique s’est élevé à 10,4% du PIB en 2010 après avoir atteint 12,5% en 2009. Avant même la crise, le pays n’avait réussi à équilibrer son budget que trois fois au cours de ces trente dernières années.

Le déficit, c’est comme la cigarette : il est difficile d’arrêter. On ne peut le réduire qu’au prix de sérieuses privations pour beaucoup de personnes devenues dépendantes de l’État pour leur propre subsistance. Ainsi, les symptômes du sevrage sont susceptibles d’être violents. Les privations sont souvent politiquement dangereuses à infliger même s’il est nécessaire de corriger les excès du passé. C’est ce à quoi la Grande-Bretagne est confrontée aujourd’hui.

Pour certains politiciens, la course aux déficits n’est pas un problème mais un avantage. En effet, cela crée une population réduite en esclavage en échange des faveurs dont elle vit. Les politiciens sont ainsi comme des trafiquants de drogue profitant de la dépendance de leur clientèle, mais à une échelle bien plus vaste. Les sociaux-démocrates suédois avaient compris depuis bien longtemps que, si plus de la moitié d’une population devenait économiquement dépendante directement ou indirectement de l’État, alors le gouvernement d’aucun parti ne pourrait facilement remettre en cause cette organisation. Les sociaux-démocrates ne cherchaient pas à instaurer véritablement un système à parti unique mais un système de politique unique. Ils ont quasiment réussi.

Pour les pays qui appliquent un tel système de politique unique, la réalité économique est susceptible d’infliger de temps en temps de bien mauvaises surprises. Quand le gouvernement de coalition, conduit par le conservateur David Cameron et le libéral-démocrate Nick Clegg, arriva au pouvoir l’année dernière, la situation économique était cataclysmique. Le déficit budgétaire était énorme, le pays souffrait d’un immense déficit commercial, le taux d’endettement des ménages se situait parmi les élevés du monde et le taux d’épargne était nul. La marge de manœuvre se trouvait donc extrêmement limitée.

Les précédentes années d’illusions dangereuses – inflation des actifs grâce au crédit facile – avaient permis au gouvernement travailliste d’augmenter massivement les dépenses publiques sans dommages apparents pour la prospérité. Le travailliste Gordon Brown, ministre des finances britannique de 1997 à 2007 puis Premier ministre durant trois années, se vantait d’avoir trouvé l’élixir de la croissance : son expansion, contrairement à toutes les autres dans l’histoire, ne serait pas suivi d’une récession. Et pourtant, pendant les années Brown, les trois quarts des nouveaux emplois furent créés dans le secteur public, un cinquième pour le seul National Health Service (le système de santé publique du Royaume-Uni). Les dépenses d’éducation et de sécurité sociale ont explosé. Plusieurs régions du pays se trouvaient tellement dépendantes économiquement des dépenses publiques qu’elles devinrent comme une sorte d’Union soviétique avec des supermarchés.

La Grande-Bretagne vivait en empruntant de l’argent, consommant aujourd’hui ce qu’elle aurait à payer demain, après-demain et le jour suivant. La dette nationale augmenta à un taux inégalé en période de paix. Et quand la musique s’arrêta, l’État s’est retrouvé avec des obligations colossales qu’il ne pouvait plus financer. Sans des réformes radicales, la Grande-Bretagne allait donc devoir tantôt se déclarer en défaut sur sa dette ou dévaluer sa monnaie. Ces deux décisions étaient lourdes de conséquences désastreuses.

Au final, le nouveau gouvernement a choisi de s’attaquer au déficit par les deux bouts : en réduisant les dépenses et en augmentant les impôts. Comme de nombreux commentateurs l’ont souligné, cette approche risquait de restreindre la demande globale au point de briser la croissance à court terme et prolonger la récession, voire déclencher une dépression. La demande intérieure aurait chuté et beaucoup craignaient que la croissance tirée par les exportations ne soit pas en mesure de sauver l’économie. Cela pour deux raisons : premièrement, l’industrie britannique était si affaiblie que sa compétitivité sur les marchés innovants ne pouvait pas être rétablie du jour au lendemain par un changement favorable du taux change ; deuxièmement, les marchés d’exportations traditionnels de la Grande-Bretagne connaissaient des difficultés qui leur étaient propres.

Mais ce débat économique général ne fut pas celui qui alimenta, il y a quelques mois, les vives protestations des intellectuels et de la rue contre les efforts du gouvernement pour réduire le déficit ; efforts bien plus symboliques que réels car les besoins d’emprunts de l’État avait déjà augmenté depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition. Ces protestations ne visaient pas non plus les augmentations d’impôts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les britanniques se sont accoutumés à l’idée que l’argent qui reste dans leurs poches est ce que le gouvernement leur a gracieusement consenti après avoir pris sa part. Quand, comme c’est rarement arrivé, le Ministre des finances réduit les impôts plutôt que de les augmenter, même les conservateurs affirment qu’il « gaspille de l’argent ». Toutes les richesses appartiennent au gouvernement : lorsque qu’une telle croyance est répandue, aucune augmentation d’impôts n’apparaît illégitime ou oppressive.

Ce qui provoqua cette furieuse opposition, ce fut la proposition du gouvernement de réduire les dépenses dans des domaines tels que l’éducation et la santé ainsi que son plan d’augmentation des frais d’inscription dans les universités publiques. Des centaines de milliers de manifestants, composées de façon disproportionnée de fonctionnaires et d’étudiants, se rassemblèrent dans les rues de Londres. Un des manifestants, Charles Gilmour, est devenu célèbre. Le fils adoptif du guitariste des Pink Floyd, dont la fortune personnelle est estimée à 160 millions de dollars, incarnait l’image même de l’anarchiste caviar. Habillé coûteusement en noir, avec les chaussures qui vont avec et sa chevelure sombre flottant poétiquement derrière lui, il marcha sur le toit des voitures puis prit d’assaut le Cenotaph, le plus important mémorial de guerre du pays. Plus tard, il prétendra ne pas avoir compris ce que c’était, bien qu’il soit, excusez du peu, étudiant en histoire à Cambridge. Il faut vraiment être soit illettré soit aveugle pour manquer les mots « NOS GLORIEUX MORTS » inscrits sur le monument. Afin d’essayer d’éviter une peine de prison, il se présenta au tribunal en costume-cravate et l’air contrit : ce spectacle offrit un peu de divertissement à la nation en ces temps particulièrement difficiles.

Les étudiants qui manifestaient avaient raison d’être en colère. Mais celle-ci était mal orientée. Ils protestaient simplement contre la perspective de payer pour leur éducation. Cela leur impose, ainsi qu’à leurs parents, la difficile mais importante question de savoir si l’éducation universitaire qu’ils reçoivent valait une dette qu’ils devaient ensuite assumer. Il est facile d’entrer à l’université sans avoir à réfléchir à ces questions sordides ou réaliser de si difficiles calculs, car l’État, c’est-à-dire les contribuables, paie pour vous!

En fait, les jeunes britanniques ont été soumis à une tromperie grossière qui, s’ils la découvrent, risque d’accroître leur colère au-delà de celle des manifestants. Le précédent gouvernement décréta que 50% des jeunes britanniques devait entrer à l’université, indépendamment du niveau scolaire des élèves et de la capacité de l’économie à employer autant de diplômés. En agissant ainsi, on a doublé en seulement huit années les dépenses de l’État en matière d’éducation. Cette planification centralisée a eu un effet prévisible : le niveau de l’enseignement universitaire a considérablement diminué, ainsi que la valeur du diplôme moyen. Pendant que le nombre des diplômés augmentait, les employeurs se plaignaient que les jeunes britanniques éprouvaient de plus en plus de difficultés à écrire correctement une phrase simple ou comprendre l’arithmétique de base.

Bien que l’éducation ait décliné en qualité, les étudiants prétendent aux mêmes avantages que les diplômés du temps où celle-ci était meilleure. Les diplômés grognaient contre les emplois modestes qu’ils devaient accepter après l’université, emplois que les personnes sans diplômes remplissaient de manière satisfaisante autrefois. Il n’est alors peut-être pas surprenant que les étudiants, à qui l’on demande soudainement de financer leur mûrissement retardé, explosent de colère. Ils ne considèrent pas les réformes comme une tentative d’aligner l’éducation avec les besoins et les capacités de l’économie réelle – en conduisant les étudiants à réfléchir sur la valeur de l’éducation et en encourageant les universités à proposer quelque chose qui ait une valeur réelle – mais comme un moyen de restreindre l’accès à l’éducation aux riches. Pourtant le prêt total nécessaire pour obtenir une éducation universitaire, qui est supposée être un avantage pour toute une vie, ne représente pas plus qu’une petite partie d’un prêt immobilier moyen.

La manifestation la plus importante contre les propositions du gouvernement s’est déroulée le 26 mars. 250.000 personnes sont descendues dans la rue en solidarité avec eux-mêmes. Beaucoup d’entre eux étaient des enseignants protestant contre les coupes budgétaires proposées dans l’éducation. Pourtant malgré l’éducation obligatoire de onze années pour un coût moyen de 100.000$ par élève, une étude récente de l’université de Sheffield révèle qu’un cinquième des étudiants britanniques, qui n’entrent pas à l’université après le lycée, sont à peine capables de lire et d’écrire. Si l’on considère les conséquences personnelles désastreuses d’être illettré dans une société moderne, c’est un immense scandale au prix d’un vol à grande échelle par les autorités éducatives. Cependant, aucun anarchiste n’a fracassé une fenêtre pour ce scandale. Il est donc impossible de résister à la conclusion suivante : la manifestation avait pour motif la défense de salaires abusivement perçus et non pas, comme on le prétend, la sauvegarde d’un service qui en vaille la peine.

Les manifestants étaient également remontés contre une proposition de coupes dans le budget du National Health Service. L’augmentation cumulée des dépenses du NHS de 1997 à 2007 équivalait aux deux tiers de la dette publique. Malgré toutes ces dépenses, la Grande-Bretagne reste ce qu’elle est depuis longtemps : de loin le pays le plus désagréable d’Europe occidental pour un malade, et plus particulièrement s’il est pauvre. Comme par hasard, le système de santé britannique est toujours le plus centralisé, le plus « soviétique », du monde occidental. Le taux d’infections post-opératoires y est le plus élevé d’Europe, le taux de survie au cancer est le plus bas et la négligence des personnes âgées hospitalisées est si répandue que cela en est devenu normal. On a l’impression que, même en dépensant entièrement notre PIB pour le NHS, nos aînés seraient toujours menacés de déshydratation à l’hôpital.

De 1997 à 2007, le nombre des fonctionnaires du NHS a augmenté d’un tiers, le nombre de médecins employés a doublé et l’ensemble des rémunérations ont augmenté de 50% par personne. Pourtant, il est devenu encore plus difficile pour les patients de rencontrer le même docteur deux fois, même au cours d’un même séjour hospitalier. Selon 99% des chirurgiens en formation, le niveau de la formation médicale a décliné, tandis que les chirurgiens expérimentés ont admis qu’ils ne souhaiteraient pas être opérés par leurs stagiaires. Une enquête du gouvernement a révélé que la productivité du NHS – qui n’est certes pas facile à mesurer – avait nettement diminué.

Quoique l’on observe dans le secteur public, on retrouve la même chose : une augmentation considérable des salaires, des pensions et des avantages pour ceux qui travaillent en son sein. Par exemple, à Manchester, le nombre des employés de la ville gagnant plus de 85.000$ par an est passé de 68 en 1997 à 1.746 en 2007. Ainsi, une large nomenklatura s’est constituée dont le but, ou au moins l’effet, fut d’établir un immense réseau d’influence et d’obligations réciproques, un réseau facile à créer mais difficile à déloger car les personnes chargées de le supprimer seraient celles qui en ont le plus bénéficié.

L’un des cadeaux du gouvernement travailliste aux employés du secteur public fut d’être trop généreux concernant les retraites. Gordon Brown alourdissait les impôts sur les retraites financées par l’épargne privée tout en augmentant les retraites des salariés du secteur public. Dans de nombreux cas, ces retraites offertes par le gouvernement, si elles n’avaient pas été payées par les recettes fiscales et de manière croissante par l’emprunt, auraient nécessité des millions de dollars de fonds pour les financer. En d’autres termes, Brown fut un Bernard Madoff doté du pouvoir de lever l’impôt. Je laisse aux lecteurs le soin de décider si cela le rend meilleur ou plus mauvais que Madoff.

La presse prend généralement la défense du secteur public le considérant comme une expression de la volonté générale et la manifestation d’une société rationnellement organisée par des travailleurs désintéressés. Elle s’est donc empressée d’alerter sur les pires conséquences possibles des mesures d’austérité décidées par Cameron et Clegg : des classes surpeuplées dans les écoles, des morts inutiles dans les hôpitaux, moins voire plus du tout de services sociaux. Le sang coulerait dans les rues et la pauvreté de masse ferait son retour.

Malheureusement, il ne s’ensuit pas obligatoirement que les immenses gaspillages du secteur public soient la cible des coupes budgétaires. Après tout, la plupart des excès sont salariaux, mais ceux qui auront pour mission de les réduire seront aussi ceux qui auront le souci de les préserver. Il est donc dans leur intérêt que chaque réduction budgétaire affecte de manière disproportionnée le service qu’ils sont sensés fournir. Ainsi, des situations difficiles apparaîtront, les médias se les approprieront, la population reprochera au gouvernement les réductions budgétaires et l’obligera à revenir en arrière. Dans la perspective d’un salarié du public, un autre avantage de réduire les services plutôt que les dépenses est de faire apparaître le budget précédent comme un modèle d’économie, réduit à sa plus simple expression.

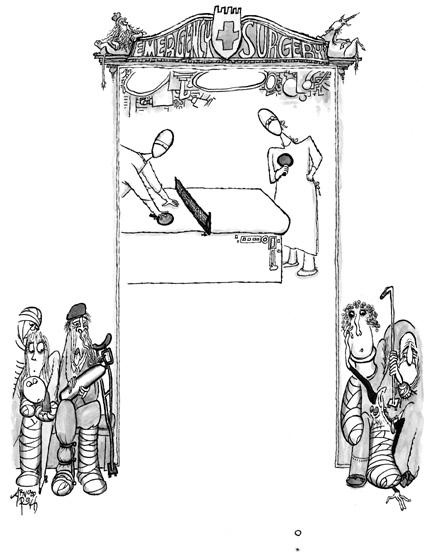

J’ai déjà constaté tout cela lorsque les coupes dans le budget du NHS devenaient nécessaires. Des salles d’opération furent fermées, mais les économies réalisées furent minimes car la législation du travail ne permettait pas de renvoyer ces fonctionnaires alors qu’ils représentaient la part la plus importante des coûts. Des opérations chirurgicales furent même annulées, mais ici encore, le personnel fut conservé. En voulant réaliser des économies de cette manière, il paraissait évident que le système deviendrait de plus en plus inefficace et improductif. C’était comme si la bureaucratie avait remplacé le cri du peuple « Plus de pain! Moins d’impôts! » par « Plus d’impôts! Moins de pain! »

Il n’est pas surprenant que le Guardian, que l’on pourrait presque surnommer le porte-voix des travailleurs du secteur public, a signalé que les services d’urgences des hôpitaux sentaient déjà la pression budgétaire et risquaient d’être submergés avant même que le programme de réduction budgétaire soit pleinement en œuvre. Cependant, on peut toujours trouver beaucoup d’offres d’emploi dans le Journal du Service de Santé, publication des employés non-médicaux du NHS. Un hôpital cherche un directeur associé en charge de l’égalité, la diversité et les droits de l’Homme, un autre un directeur adjoint par interim des opérations et transformation. Une partie de la dite « transformation » semblent être la réduction du budget de l’hôpital. Il est assez éclairant d’apprendre que cette personne qui sera second dans la hiérarchie sera payé entre 1.000$ et 1.300$ par jour.

Les gouvernements précédents, qui ont constamment développé le secteur public, ont ainsi laissé s’installer un conflit de classes, mais non entre les démunis et les nantis comme dans l’idéologie marxiste (car de nombreux fonctionnaires sont en fait aujourd’hui des nantis), mais entre ceux qui paient des impôts et ceux qui les consomment.

Dans ce conflit, l’un des camps est forcément plus militant et impitoyable que l’autre puisque les impôts sont augmentés de façon progressive jusquà ce que tout le monde s’y habitue, tandis que les emplois sont supprimés de façon immédiate avec toutes les conséquences personnelles néfastes que cela induit. Ainsi ceux qui s’opposent aux augmentations d’impôts et préfèrent réduire les dépenses publiques se comportent rarement de manière aussi agressive que ceux qui souffriront personnellement des coupes budgétaires.

De plus, lorsque, comme en Grande-Bretagne, des zones entières ont vécu de la charité du gouvernement pendant des années, avec des millions de personnes dépendantes d’elle pour chaque bouchée de pain, le moindre vêtement, pour les distractions télévisées, il est plus humain de veiller à modifier le système avec douceur. Une fois que les subventions sont accordées, il devient extrêmement difficile de les supprimer. Cela doit nous servir d’avertissement de les instituer en premier lieu. Mais il semble que cela ne soit pas le cas en Grande-Bretagne. Nous sommes comme emportés dans un cycle éternel dans lequel les périodes de dépenses publiques excessives et l’interventionnisme conduisent à une crise économique, puis à une période d’austérité qui, dès qu’elle est terminée, fait place à une nouvelle période de dépenses publiques excessives et d’interventionnisme promus par des politiciens, mi-charlatans mi-illuminés, qui promettent à l’électorat le soleil, la lune et les étoiles.

Lorsque notre nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir – après une période d’opposition durant laquelle, craignant l’impopularité, il omit d’expliquer à l’électorat la situation budgétaire du pays – il y avait une large acceptation, même si c’était à contre-cœur, que quelque chose de déplaisant devait être entrepris pour éviter à la Grande-Bretagne le même sort que la Grèce – mais sans le soleil. Mais cette acceptation n’avait pas de fondations solides, ce qui est inquiétant car cela laisse supposer que nous sommes loin de nous libérer du cycle excès-austérité. Une grande part de la population considère toujours l’État comme un fournisseur en premier recours ; ce qui signifie qu’elle restera ce qu’elle est aujourd’hui : serviteur de ses fonctionnaires.

Dès que la crise sera terminée, même si cela n’est pas prêt d’arriver de si tôt, les politiciens seront susceptibles d’offrir de nouveau à la population sécurité et enthousiasme, richesse et loisirs, éducation et distraction, accumulation de capital sans besoin d’épargner, santé et sécurité, bonheur et anti-dépresseurs et toutes les autres désirs d’une existence humaine. La population croira les politiciens parce que – en s’inspirant au dicton de Louis Pasteur – seuls les esprits préparés croient les promesses politiques impossibles. Et nos esprits ont été préparés depuis longtemps, depuis au moins l’époque des Fabiens.

—-

Texte de Theodore Dalrymple, paru sur City

Traduction avec l’aimable autorisation du journal: Xav. & ML pour Contrepoints.

(*) Theodore Dalrymple est écrivain et ancien médecin, chroniqueur sur le City Journal.