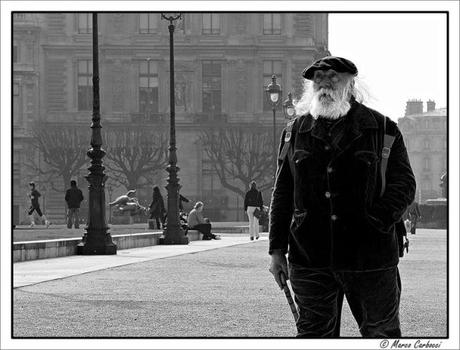

« Bégayer le temps ou Le dernier invité de Gertrude Stein » : ce qu’il y a de chic avec la photo de rue, c’est qu’elle finit forcément par prendre du caractère avec le temps. Ici pas besoin attendre : à mon sens, ce monsieur semble sortir tout droit de la grande époque où Hemingway et Scott Fitzgerald traquaient l’ennui, l’ivresse et l’inspiration à Paname. Et derrière lui, ce sont les modernes promeneurs et joggeurs des Tuileries qui font tache.

Pour ma première interview de photographes, Marco Carbocci ne se prétend pas, photographe. Il se décrit plutôt comme chômeur, indien métropolitain, biker, équilibriste ou clown. En tant qu’écrivain, il est également bavard. Mais ce sont ses photographies de rue qui m’ont interpellées, alors allons à sa rencontre :

Salut Marco, alors que veux-tu bien nous dire de toi ?

Eh bien, d’abord que je suis aussi flatté qu’étonné que l’on me propose un entretien sur ma pratique de photographe. En termes de photographie, je ne me permets jamais de me positionner au-delà de l’amateurisme. Autant l’avouer illico : lorsque mon ex-femme m’a proposé de me ficeler un blog avec mes images, j’étais tétanisé, scié, aphone : « Franchement ! lui ai-je sorti finalement. Mais qui va s’intéresser à mes images ? Je vais avoir l’air pathétique et ridicule ! »

Je suis écrivain : sur ce plan-là, j’assume sans malaise. Si je devais banaliser, mais avec de grands mots, mon rapport à l’image, je dirais que j’ai eu envie de vérifier s’il était possible de transposer les techniques narratives et sémiotiques de l’écriture à la photographie, d’éprouver donc si le support photographique pouvait à la fois porter une narration et du sens. Sinon, j’ai dans le tiroir un diplôme de philologue, une spécialisation en littérature du XVIIIe siècle, une autre en littérature et linguistique italienne et un gros penchant pour la sémiologie et le roman américain. Bon. Je ne m’en vante pas, ni ne m’en plains : c’est juste comme ça et il faut bien que je fasse avec. J’ai erré d’abord dans des emplois aussi édifiants et variés que prof de latin, manœuvre dans une robinetterie ou correcteur d’épreuves, avant de me fixer assez durablement dans le journalisme. J’ai débarqué dans le milieu par la critique littéraire, puis me suis poussé dans la chronique sociale et l’éditorial politique, qui convenaient mieux à mon tempérament. J’ai publié l’un ou l’autre bouquin à propos des sans-papiers et des sdf. Enfin, je me suis résolu à larguer les amarres pour me consacrer exclusivement à l’écriture de fictions romanesques.

- « Telle que tu me vois » : cette image a été réalisée à l’époque où je découvrais seulement mon compact. En investissant la photo de rue, j’ai longtemps cherché l’insolite, le cocasse. Je crois à présent que c’est une erreur. La photo de rue ne se définit pas par la situation cocasse : ce serait ramener celle-ci à peu de choses et méconnaître surtout sa valeur de documentation du quotidien. Sans déconner : tu le trouves si marrant que ça, le quotidien ? Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille cracher sur le cocasse lorsqu’il se présente.

Je suis à la fois un auteur maniaque et faignant : tantôt je donne dans le stakhanovisme, tantôt je paresse, mais de toute manière je me préoccupe davantage du sujet à écrire que de l’objet à publier. Question photos, c’est pareil.

Depuis une dizaine d’années, je vis entre Paris et Bruxelles, avec des détours réguliers par ma Toscane d’origine.

Quand et comment es-tu venu à la photographie ?

Très tôt. Ce qui ne signifie pas que je me suis comporté tout de suite en photographe. Remarque : moi, je n’avais rien demandé. Ce sont mes parents qui agitaient constamment leur Kodak Instamatic comme un hochet au-dessus de mon petit berceau.

Dès que j’en ai eu les moyens donc, je me suis joué l’annexion du Koweït sur le Kodak. Mes parents étaient plutôt branchés super 8 et m’abandonnèrent la photo sans trop d’états d’âme. Il doit exister encore un tas de clichés jaunis que j’ai réalisés alors, traitements croisés involontaires : ça fait chic aujourd’hui, mais à l’époque on considérait ça comme des images ratées. Bon. A côté de ça, je m’adonnais pas mal au dessin, ai d’ailleurs songé un moment à en faire une carrière. Bref, j’avais des prétentions, très impubères encore, à l’égard de l’image. Ado, je me monte la tête et décide de passer au réflex. Je vise le Canon AE1, le premier appareil – si ma mémoire est bonne – qui dispose de la priorité à la vitesse (le mode S ou Tv sur les appareils d’aujourd’hui). Rayon automatismes, on a fait le tour. Il faudra pas mal d’années avant qu’on ne commercialise l’AF par exemple.

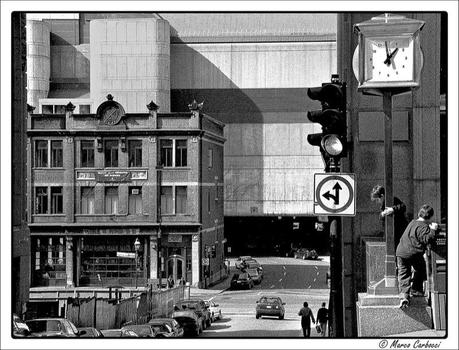

- « Septembre à Montréal » : si je ne rejette pas tout de ma période argentique, j’ai quelquefois du mal avec le scan de mes négatifs ou de mes tirages. Cette image doit avoir une quinzaine d’années. Je l’ai prise à Montréal, sur mon Canon AE1. Elle a son histoire, dûment développée par ailleurs, mais si je la présente ici, c’est surtout pour creuser un peu la préhistoire de ma pratique de photographe de rue. Pour une fois, je suis à peu près content du scan qui met bien en évidence, sans l’exagérer, ni l’affaiblir, le fameux grain argentique dont je conserve la nostalgie.

Je turbine toutes mes vacances scolaires à décharger des semi-remorques teutons et hollandais pour engranger l’argent nécessaire à l’acquisition dudit Canon, avec son 50 mm 1.8 (quelque chose comme 370 euros : une fortune à l’époque). Tu vas me dire qu’on s’en fiche, mais si j’ai tenu à le mentionner tout de même, c’est qu’il y eut au départ, non un caprice, mais un réel effort, une vraie volonté de ma part. Le souci, c’est que l’effort a ses limites : l’ado « fous-toi de tout » et « no future » que j’étais ne se donnera jamais la peine de lire convenablement le mode d’emploi fourni avec l’appareil. C’est ma période « je shoote ma petite amie, son chat et son bonzaï et je gaspille un max de pellicule ». Comme pas mal de débutants, je mitraillais comme un cow-boy de Sergio Leone, mais sans recherche, ni cohérence. J’étais systématiquement déçu des résultats et ne me donnais guère les moyens d’y remédier. Et cependant, je vivais ça comme un échec. Je me disais que je n’étais décidément pas doué pour l’image et décidais dès lors de tout miser sur l’écriture, larguant aussi le dessin dans la foulée.

Une bonne décennie plus tard, je me suis remis à la photo avec une assiduité renouvelée, me suis enfin imprégné des nécessaires bases techniques, ai acquis un agrandisseur et me suis monté un labo dans ma salle-de-bain. Le fait de prendre le contrôle de ce qui, à mon sens, était déjà du post-traitement va ranimer ma passion pour l’image. Dès ce moment-là, je ne fonctionne quasi plus qu’en N&B. J’aime la force d’abstraction du N&B. C’est déjà, selon moi, une manière de sémantiser le réel. Jusque-là, il n’est évidemment question que d’argentique. C’est que je demeurais très sceptique à l’égard du numérique. Ensuite, un de mes proches me fait découvrir ce petit Canon Ixus, il y a deux ans : j’accroche illico et c’est là que je me mets à creuser méthodiquement ce qui est aujourd’hui ma passion quasi exclusive : la photo de rue. J’y viens donc plutôt tardivement, et avec un bagage, une réflexion que j’ai d’abord éprouvés longuement dans l’écriture et le journalisme.

Très vite, je songe à m’offrir un réflex numérique. Mais moment ! Je ne tiens pas à répéter l’erreur de mes 16 ans. Je me fais donc tout petit, tout humble et m’impose d’abord une année entière de compact : je veux creuser les extrêmes limites de cet appareil avant de me permettre l’achat d’un réflex. Je tiens absolument à revenir aux bases de la photographie, à l’œil, au mouvement, aux longues marches de traque citadine et surtout au plaisir. Je m’inscris aussi sur l’un ou l’autre forum, passe beaucoup de temps à m’imprégner du travail des autres, à analyser la syntaxe et la sémantique de leurs images. Lorsque la fiche d’inscription du forum me le demande, je me sens déplorablement obligé de me présenter encore comme un débutant. C’est que j’ai peut-être plusieurs décennies d’argentique dans les bottes, mais je n’ai jamais entendu parler de Photoshop, d’aberrations chromatiques ou du format raw par exemple.

Alors, qu’y a-t-il dans ton sac photo aujourd’hui Marco ?

Pour une sortie standard, ce qui signifie tout de même pas mal de kilomètres de traque citadine, j’emporte surtout ces temps-ci un sling (en vérité, des sacs photos, je dois en posséder cinq ou six dont j’alterne l’usage) dans lequel tu trouveras mon Eos 60d et mon Ixus, l’une ou l’autre optique fixe (50 mm 1.8 numérique et 28 mm 2.8 argentique monté sur bague par exemple) et le 17-85 du kit, qui vaut ce qu’il vaut, qui n’est pas beaucoup plus performant qu’un cul de bouteille, mais dont j’ai tout de même appris à apprécier la polyvalence en photo de rue. Idéalement, je crois que je me contenterais d’un 24 mm. Mais, comme tu le constates, je ne suis pas encore trop bien équipé en numérique et les longues focales de mon équipement argentique ne me sont d’aucune utilité en photo de rue. Alors, je ne sépare jamais la photographie de l’écriture : tu trouveras donc nécessairement dans mon sac un carnet et un crayon. Pour l’anecdote, tu y délogeras encore un kit de nettoyage – ce compris un petit flacon de savon liquide pour me laver les mains – une petite bouteille-thermos dénichée dans un stock de l’armée chinoise pour l’eau, éventuellement un bouquin, ou du moins l’espace pour accueillir celui que je ne pourrai pas m’empêcher d’acheter en traçant, et sûrement un ou deux paquets de gauloises brunes.

- « Quoi faire ? ou Beau comme l’ennui » : une des premières images réalisées au réflex numérique. Des gens passaient, filaient, rue Vieille du Temple, ces trois-là prenaient la pose en commentant gentiment le flux des passants, leur physionomie, leur dégaine. Moi, j’ai songé à la mise en abîme. Voyeur du voyeurisme, j’ai attendu qu’il n’y ait aucun passage pour déclencher. Il y a, je crois, de l’intemporalité dans leur attitude. A noter la présence de ce garde-fou au premier plan : une vraie plaie pour le photographe de rue. J’aurais pu le tamponner assez aisément, mais je l’ai dit : je n’aime pas tricher avec le réel. Qu’il s’agisse de poteaux, de sémaphores, de poubelles, je pense que le photographe de rue doit apprendre à s’accommoder du mobilier urbain. Je dirais qu’en photo de rue la quête d’esthétique doit pouvoir rendre des comptes au réel.

Note que tout ça s’est vachement allégé depuis mon passage au numérique. A l’époque de l’argentique, tu risquais de tomber sur un bric-à-brac dont j’aurais eu plus de difficultés à justifier l’usage. Je conservais toujours par exemple des bouts de bas nylon de couleurs différentes : j’y découpais de grandes rondelles qui, fixées au caillou avec un élastique, me faisaient des filtres épatants quand je cherchais les effets spéciaux. A côté, je possédais d’ailleurs aussi toute une batterie de filtres Cokin : du polarisant, du rouge, de l’orangée, du vert pour souligner le N&B.

Au bout d’un moment, je vais faire mon quadragénaire geignard, mais je dirais que j’ai quelquefois la nostalgie de cette époque. Les appareils fabriqués aujourd’hui, super équipés en automatismes et gadgets variés, sollicitent beaucoup moins l’imagination. Pour ma part, les automatismes me gonflent. Je ne travaille qu’en mode manuel. Le plus souvent, je vire aussi l’AF. Note que je te largue ça sans aucune prétention : débarquant du Canon AE1, je ne suis pas habitué aux automatismes et la multiplicité des modes de prises de vue aurait plutôt tendance à me compliquer la vie.

Avec tout ça, quel genre de photographie aimes-tu réaliser ? Quel est ton style ?

Oui, il paraît en effet que j’ai un style. Le chic, c’est que ce sont souvent des photographes confirmés qui me le disent, des types, des femmes avec lesquels je n’oserais même pas discuter photo, tant leur maîtrise de l’image me semble surpasser la mienne. Alors, si j’ai un style, il me vient de l’écriture, comme je l’ai annoncé plus haut. Je ne vais pas me répandre : en gros, il s’agit d’isoler une situation et d’en dégager la substance, sans disperser le propos en descriptions inutiles. C’est ce qu’en littérature on appelle parfois « le style court ». Il est question ici de questionner le mouvement, de le focaliser à la première personne, d’aller directement à l’humain et à l’émotion. Formellement, je ne fonctionne quasi qu’en N&B. Je pense et vois directement la scène en N&B. Rescapé de l’argentique, je la vois d’ailleurs également très granulée, même si j’ai tendance à me soigner à cet égard. En découvrant le post-traitement numérique, je me suis mis d’emblée à chercher le moyen de restituer le grain argentique. Cela faisait des débats assez marrants sur les fora : certains s’entêtaient à me réexpliquer systématiquement qu’il fallait que je descende en iso pour éviter le bruit. S’ils avaient pris la peine de vérifier les exifs, ils se seraient rendu compte que le bruit de mes images était totalement artificiel, que je le rajoutais à la louche au moment du traitement. Au bout d’un moment, il a bien fallu que j’encaisse ce premier principe : les canons formels du numérique ne sont pas ceux de l’argentique.

A la base, c’est la photographie dite « humaniste » qui me motive, les éternels Doisneau, Cartier-Bresson et – peut-être plus encore – Brassaï et Willy Ronis. Mais l’on se demandera peut-être quelle est la viabilité de cette démarche dans la société d’aujourd’hui. Je ne fais même pas encore allusion ici aux différents tabous et interdits légaux sur lesquels nous reviendrons sans doute et qui briment la photographie de rue. Je me demande plutôt si la quête patiente du sujet humaniste, qui distingue la démarche des photographes d’antan, possède encore quelque praticabilité au sein d’une société où la forme l’emporte sur le fond, le quantitatif sur le qualitatif. Car, en somme, qui prend le temps aujourd’hui ? Qui s’arrête encore, devant l’Hôtel de Ville par exemple, pour échanger l’étreinte fougueuse et insolente du fameux « Baiser de l’Hôtel de Ville » ?

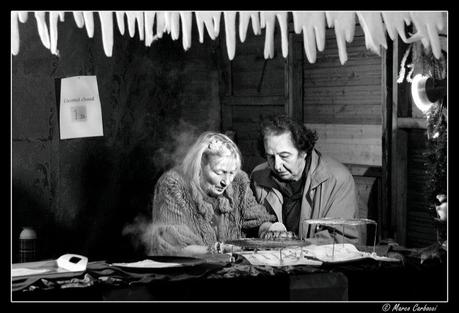

- « Cécémel chaud » : je m’étais laissé entraîner à ce marché de Noël. Question d’habitude, j’avais mon appareil, mais en mode « faignant », c’est-à-dire doté seulement du 17-85 du kit. Je n’aime pas le décorum autour de Noël et ne comptais pas faire d’images. La complicité apprêtée de ces deux dames m’en a imposée une tout de même. J’ai fait avec les moyens du bord. C’est le spot que l’on peut d’ailleurs voir sur la droite qui constitue tout mon éclairage.

Si ta pratique consiste à dénicher la scène de vie, tu arpentes parfois des heures les trottoirs de Paname (ou de Bruxelles, de Londres, de Montréal…) sans déloger un sujet convenable. Il m’est arrivé de rentrer chez moi complètement déprimé. Merde ! A part marcher tout droit devant eux, ils foutent quoi dans la rue, les Parisiens (ou les Bruxellois, les Londoniens, les Montréalais…) ? Côté geste vers l’autre, interaction, c’est le néant absolu. Ou alors, ça se dilue dans l’économe, le timide, le furtif. Dès lors, il faut savoir anticiper, saisir le pouls, prendre le rythme de la vie telle qu’elle se déroule aujourd’hui. Et ce sont les street photographers américains – et singulièrement les partisans de la technique « from the hip » – qui m’ont montré le chemin. Parmi eux, je citerais volontiers le photographe new-yorkais Joe Wigfall.

Deux mots à propos de cette technique « from the hip » ? Il s’agit de paramétrer ton appareil à l’avance, de miser notamment sur l’hyperfocale, puis de te laisser emporter par le flux citadin et de capturer l’instant sur le vif, la scène de vie à l’instinct, souvent sans prendre la peine de porter le viseur à ton œil. Tu shootes littéralement, non à l’œil, mais du bout de la main. Cela donne des images d’un dynamisme incroyable. Tu es littéralement dans la scène, quasi acteur de celle-ci, tout en te permettant de multiplier les points de focalisation. Trois choses importantes : connaître à fond les capacités et les limites de ton matériel, disposer si possible de l’optique la plus lumineuse et – pas obligatoire, mais vachement pratique et sécurisant – se munir d’une dragonne de poignet.

« Et si… » : un exemple de prise « from the hip ». Mode d’emploi : je suis dans la foule, rue de Rivoli, mon appareil à hauteur d’épaule : je viens machinalement d’ajuster mes paramètres après avoir quitté une place de l’Hôtel de Ville particulièrement ensoleillée. Tout en marchant, je scrute les passants qui s’avancent dans ma direction. Je repère cet homme et je ralentis légèrement la cadence : à trois, quatre mètres de moi, il est occupé à tirer sur sa cigarette et sa main cache son visage. Nous voici à moins d’un mètre à présent. Il a ramené le bras à hauteur du torse : sans m’arrêter, je déclenche une courte salve (2 ou 3 images au maximum, pour éviter les clignements de paupières). Une profondeur de champ plus courte eût sans doute donné une meilleure image. On n’a pas toujours le temps de fignoler en photo de rue : ce qui compte, c’est l’instant. Celui de ce regard par exemple qui semble convoiter le sac de la rombière devant lui.

Mais tout ça, la préparation technique, la référence aux autres, ça ne fait pas un style. Pour en faire un, je crois qu’il faut avant tout élaborer une cohérence qui ne doit rien aux autres. En clair ? Il faut avoir des choses à dire : des choses qui nous brûlent intimement et nous bouffent et qu’il nous est absolument indispensable de partager. Et là, ça ne se joue plus sur la technique, mais sur l’émotion. Paraphrasant Terence, je dirais que rien ne doit m’être étranger qui appartient à l’humain.

Souvent, des gens avancent le mot « tendresse » en découvrant mes images. J’opine et je laisse dire. La tendresse, tu la déloges quand tu es toi-même capable d’en éprouver. D’autres, voyant la même scène, parleront de banalité, d’indécence, voire de racolage. Moi ? Je compte les points et je m’en fiche. A priori, je ne prétends pas davantage à la tendresse qu’au racolage. Mais je ne me pose pas ce type de questions. Je fais ce que je sens, comme je le sens et comme je le peux, et toi, tu manges ce que tu apportes à manger. De toute manière, toute création personnelle – aussi mineure ou majeure soit-elle – sera toujours la rencontre de deux subjectivités.

Pour m’y essayer de temps à autre, la photographie de rue n’est pas d’abord facile. Comment te confrontes-tu aux autres, et plus particulièrement à ces sans-abris que tu photographies ?

A l’égard des sans-abris, j’ai pas mal de bouteille. Je les ai fréquentés longuement comme journaliste, ai appris à les connaître, ai même fini par tisser des liens d’amitiés avec certains d’entre eux.

Au début, ça se passait exclusivement dans la rue, sur des bancs publics, échangeant le litron de gnôle et les postillons. Après, je prenais assez souvent leur parti dans mes articles ou mes éditos, faisais miennes leurs revendications. D’accord, tu en rencontres dont le poujadisme ne doit rien aux Le Pen, père et progéniture, mais j’ai appris aussi à encaisser ça, à comprendre, sinon à accepter, les raisons et déraisons de leur colère.

Aujourd’hui, je dirais que je me sens assez droit dans mes pompes lorsque j’aborde ce milieu. Cela ne signifie évidemment pas que j’y vais en prétendant tout savoir et tout éprouver. Mais du moins, je me prétends cohérent avec moi-même et le revendique : c’est d’ailleurs précisément pour gratter un peu cette cohérence que j’ai écrit l’un des tous premiers articles de mon blog qui s’intitule : « On ne va pas à la misère comme au va au zoo ». J’y détaille notamment mon parcours de journaliste engagé.

Un moment – je ne sais plus pourquoi ou comment – je me suis mis à photographier les sdf. Comme je connaissais bien mes modèles, ce sont d’abord des portraits posés, des gros plans où tu vois des regards joyeux, des moues complices, des sourires. Je tiens beaucoup à ces images d’un point de vue personnel. Mais, à mon sens, elles ne valent pas grand-chose, car elles reflètent une réalité truquée. J’en ai publiées une ou deux dans la presse à l’époque, mais me suis tout de suite senti mal à l’aise. Je ne crache pas sur le portrait de sdf : d’autres photographes s’y sont essayés et sont parvenus à explorer superbement la réalité intérieure de leur modèle. J’estime que ce n’était pas mon cas. Dans ma propre production donc, j’ai besoin d’une situation, d’un décor, pour qu’une image me parle.

Ce que je photographie ce n’est pas le sans-abri, mais le regard que nous portons sur le sans-abri. Je ne cherche donc quasi jamais le portrait ou le regard : je surprends mon bonhomme et sa solitude comme Monsieur et Madame Tout-Le-Monde les surprennent toute la journée. Je fonctionne en mode « image volée », ce qui ne me dispense pas la majorité du temps d’aborder la personne par la suite, de lui parler et d’échanger deux mégots de caporal, un croissant, voire un coup de gueule avec lui.

« La manche ou Que fait le père Noël en dehors des fêtes ? » : difficile de choisir parmi mes nombreuses images de sans-abris (comme parmi mes nombreuses images de métro d’ailleurs). Je ne sais si celle-ci est la plus représentative, mais c’est celle qui plaît le plus à mon entourage, ce qui devrait demeurer, je suppose, une raison valable. Ce qui m’a frappé d’emblée, c’est cette bouille de père Noël en descente. J’ai tourné le texte d’accompagnement autour d’un sujet éminemment sociétal : que peut bien foutre le père Noël entre deux périodes de fêtes ? Cette manière d’ironiser sur la précarité, ce sont justement les sans-abris qui me l’ont apprise. L’ironie permet, je crois, de désamorcer pas mal de choses. À commencer par le misérabilisme, puis plein d’autres trucs aussi moches et puants. Dans le même registre, je me souviendrai toujours de la réponse que m’a faite un ancien déporté d’Auschwitz lorsque je l’interrogeais sur sa vie dans les camps : « Des chambres dégueulasses, la fumée des cuisines qui t’empêche de dormir, un service et un personnel déplorables : je ne recommande vraiment pas le séjour. »

Pour le reste, ce n’est jamais avec les sans-abris que j’ai des problèmes. Les fameux Monsieur ou Madame Tout-Le-Monde en revanche sont infiniment plus jaloux de leur image. Dans un monde où les mômes de 18 ans trichent déjà sur leur âge, leur pilosité faciale ou leur tour de hanche, ce n’est pas étonnant.

Un jour, je me suis fait agresser assez violemment par une femme. Ici, je pense à elle car sa critique ne manquait pas de piquant : elle me reprochait littéralement de détourner le délit de sale gueule. Elle m’énonçait tout sérieusement que nous autres, photographes, avions créé le « délit de belle gueule », ce qui était encore, selon elle, une manière de discriminer l’autre. Bon. Ça se défend, lui ai-je concédé. Après, ça s’est passé plutôt gentiment : au bout d’un moment, nous causions littérature et ravage de la nicotine.

En résumé, je suis un partisan militant de la « photo volée ». Tu ne fais pas une scène de vie avec une photo posée. Et si tu t’embarrasses d’approcher d’abord tes modèles improvisés pour leur soutirer je ne sais trop quelle autorisation, tu feras forcément une photo posée. Ceci dit, je ne refuse jamais la confrontation, suis prêt à défendre ma démarche chaque fois qu’on la discute, quitte à effacer mes images si les raisons de mon interlocuteur sont fondées. Tu me demanderas peut-être qui décide si elles sont fondées ?

Tu as vu comme moi ce documentaire de TV5 Monde sur la question du droit à l’image. Quel est ton opinion sur le sujet ?

Qu’il est temps de se réapproprier la rue. Non mais, soyons sérieux ! Aujourd’hui, quasi tout le monde exhibe son intimité, ses peines de cœur et ses plans culs sur Facebook ou Twitter et le photographe de rue serait pourtant un voyeur ? Ce n’est pas un hasard si la photo de rue crève en Europe et au Canada, quand la street photography fait par contre un tabac aux Usa. Là-bas, le fameux « droit à l’image » s’entend à rebours : c’est le droit dont dispose chacun de produire une image, le droit de créer, la liberté d’expression qui priment.

On devrait s’interroger un moment sur les raisons qui rendent nos contemporains si suspicieux à l’égard du photographe. Au point d’assimiler celui-ci à un véritable délinquant urbain. Interroge le reporter de guerre : il te dira souvent que les gens dont il surprend la détresse ne se formalisent pas du tout de sa présence. Qu’ils lui en sont parfois reconnaissants au contraire. Ces gens-là, tu les encadres en train d’enterrer un proche ou de pleurer la perte de tous leurs biens. Tu les encadres grimaçants, terrifiés, boueux, avec la morve qui leur coule du nez. Ils savent cependant le poids d’une image, la valeur d’un témoignage. Ils savent qu’il est important de transmettre le réel, l’émotion. Mais peut-être faut-il des mortiers tchétchènes, des attentats djihadistes, de la répression syrienne pour que les gens sentent l’urgence de documenter le quotidien.

Sous nos latitudes, on a pris l’habitude de se répandre dans le virtuel et de la boucler dans le monde réel. Que craint-on de transmettre dans le monde réel ? Evidemment, tout le monde ne peut pas se permettre d’exhiber dans la vraie vie le décolleté ou les pectoraux dont il s’est affublé sur Facebook. Mais quelle foutaise ! C’est la dynamique du quotidien qui intéresse le photographe de rue, non la manière qu’ont les gens de bomber le torse, de se gratter l’entre-jambes ou d’exhiber la ficelle de leur string. Cette dynamique est-elle moins tragique ou reluisante que sur le théâtre de guerre ? Question ouverte ! Mais c’est encore du quotidien pourtant.

Ce qui m’amuse, c’est que ces personnes si jalouses de leur anonyme fatuité continuent tout de même de se régaler devant la production des Doisneau, Brassaï, Ronis ou Cartier-Bresson. Est-ce parce que le quotidien des autres les interpelle davantage que leur droit à l’image ? Qui est le voyeur alors ? Ou bien, y aurait-il péremption ? Ce que l’on pouvait se permettre de faire dans les années 30 ou 50, et que l’on admire encore aujourd’hui, serait-il devenu indécent, vulgaire et dangereusement pervers à notre époque ?

« Sans filet » : encore une des toutes premières images réalisées avec le réflex numérique. C’est avec elle également que je me suis résolu à ouvrir mon blog. J’ai aimé l’attitude de ce couple et surtout la présence du loufiat se détachant des ombres dans la vitrine. Ici, j’ai cherché le classique, ai fait semblant de me prendre – ça n’a pas duré – pour un de ces fameux « photographes humanistes ».

Pour ma part, je me fiche absolument de produire du portrait. Je me fiche donc de l’intimité des gens : ce qui me motive, ce sont les attitudes et les situations qui se créent autour des gens.

Il est assez symptomatique de constater que ce sont le plus souvent des gens que je ne songeais même pas à photographier qui partent en vrille. Il m’est arrivé de me faire charger par l’un ou l’autre branleur que je n’avais pas distingué pour ma part, mais qui avait localisé mon apn et s’était monté un film. Ce gars-là devait se prendre au minimum pour le dernier des grands pandas. Et quoi ? Tu es le petit neveu d’Éric Zemmour ou d’Hare Krishna ? Tu as fait, dit ou pensé quelque chose de particulièrement révélateur, insolite ou généreux pour imaginer que j’aie envie de le documenter ? Je respecte pleinement le droit de chacun de s’opposer à ce que je m’approprie quelque chose qu’il estime appartenir à son intimité. C’est bon. Discutons-en tranquillement. Mais les paranos, les prépondérants, les donneurs de leçons et les claque-merdes : désolé, mais ça risque de partir en canon et de finir en coups de gueule.

Ceci posé, je t’avoue que je ne me soucie guère des prescriptions légales, du reste fort contradictoires, et que je placerais plus volontiers le débat sur le terrain de la déontologie personnelle.

Et toi, qu’est-ce que tu ne te permettrais pas de photographier ?

La précarité individuelle. Cela peut paraître paradoxal, mais photographier des sans-abris implique, à mes yeux, une démarche sociale que je relie à l’universel. Ce qui est questionné ici, c’est le rapport de chacun avec la précarité sociale et affective. La grande crainte universelle de la solitude, de l’abandon, de l’exclusion.

Devant ce constat – tant pis si j’en choque quelques-uns – j’ai parfois le sentiment de fonctionner moi-même comme un reporter de guerre. Ça pilonne, ça déchire, ça décroche de toutes parts et cependant la vie continue. Dans une société frauduleusement vouée au plein emploi, à la consommation domestique et aux deux sacro-saintes petites heures de tringle hebdomadaire, ce qui est vraiment indécent, ce n’est pas de montrer les exclus, mais bien de les dissimuler, de nier leur existence.

Je m’interdis en revanche de photographier telle personne qui viendrait par exemple de subir un coup dur et fondrait en larmes en public. J’évite également les situations ambiguës ou grotesques. Je censure, en résumé, tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de mes modèles ou manifester quelque chose qu’ils ne sont fondamentalement pas. Ici aussi, c’est affaire de déontologie. Il n’y a pas d’indignité selon moi au fait de se retrouver à la rue. Ou plus exactement : ce n’est pas l’individu, mais la société qui est indigne sur ce coup-là.

Evidemment, il y a des cas limites. J’ai fait par exemple une grosse série sur la prostitution à Paris, Anvers et Bruxelles. Je ne me suis pas encore décidé à la montrer. Là, par exemple, je crois que c’est un cas typique où j’aurais dû demander une autorisation. En même temps, va-t’en aborder la professionnelle pour lui extorquer la permission d’utiliser son image. Si j’en dévoile un jour quelque chose, je suppose que ce sera en cachant les visages.

« Te retourne pas ! » : une autre prise sur le vif, même si, en vérité, je m’y suis repris à deux fois pour encadrer mes personnages. Je cherchais une très improbable interaction, avant de réaliser que c’était justement dans l’absence de celle-ci que se situait le ressort sémantique de cette image. Du coup, je suis revenu sur mes pas pour surprendre le personnage central avec cette jeune fille qui lui tourne ostensiblement le dos. La présence de cette demoiselle au gsm incarnait bien, à mon sens, la confrontation de deux mondes imperméables l’un à l’autre.

Sinon, pour la dimension grotesque, je possède une image qui montre le commissaire en chef d’une grande capitale européenne. Il vient de disposer ses hommes pour encadrer je ne sais plus quelle visite officielle ou autre sauterie folklorique : on voit ses hommes de dos, alignés au mètre-ruban, l’attitude et le calot impeccables. Lui, le commissaire, le ponte, on le voit de face en revanche : fort satisfait de lui-même et occupé à s’enfoncer résolument les trois quarts de l’index dans le trou de nez. Cette image possède une cocasserie indéniable, mais je répugne cependant à la montrer. Je n’ai pas de sympathies, ni d’ailleurs d’antipathies particulières à l’égard de ce personnage, mais, m’eût-il piqué mon perfecto ou baratiné ma copine, que je ne me permettrais pas d’utiliser contre lui le grotesque. En somme, il arrive à tout le monde ou à peu près de se curer le nez, non ? Rassure-moi !

As-tu des projets en cours ?

Eh bien, je mentionnais Brassaï tout à l’heure : c’est que je compte bien approfondir un peu la photo de rue en mode nocturne. A terme, ça ne me déplairait pas non plus de refaire l’une ou l’autre incursion dans le reportage. Par exemple, je suis biker et ça fait un moment que j’ai envie de produire quelque chose autour des Hell’s Angels. J’ai pensé d’abord à un livre, mais si je déniche l’ouverture pour un shooting photo n’impliquant pas automatiquement un cassage de gueule et le dérouillage de ma japonaise, ça devrait le faire également.

Sinon, plus immédiatement, trois choses. La première est si confuse encore que j’éviterai d’en parler. L’idée de la deuxième m’est venue justement après que nous ayons échangé tous les deux à propos de ce documentaire interrogeant le droit à l’image sur TV5. Il s’agira d’une série d’images fonctionnant en binôme avec du texte (comme toujours chez moi) et qui stigmatisera l’état actuel de la photo de rue, en interrogeant parallèlement la prolifération du profil virtuel. Une fois n’est pas coutume, j’ai l’intention de mettre de côté la prise sur le vif pour donner dans la mise en scène. Au stade actuel, je me suis contenté d’élaborer mes scénographies au crayon sur de grandes feuilles de dessin et de promener mes deux neveux, sapés en militants du black block ou d’Anonymous et dotés de pancartes blanches, dans un cimetière.

Enfin, je compte bien mener à son terme le projet que j’ai entamé l’année dernière et qui consiste à écrire, façon « live », mon nouveau roman sur mon blog photo. Il s’agit chaque fois de poster une image et de moduler du texte à partir de celle-ci. Ceci dit, je ne m’avance pas au hasard : ce sont des images que j’ai prises en Toscane cet été, alors que je ramenais les cendres de mon père dans son village. Le projet s’appelle d’ailleurs précisément « Les cendres de mon père ». Le cadre général est donc parfaitement déterminé, que ce soit à l’égard du thème, de la narration, voire de la chronologie. J’ai pris du retard dans la rédaction, pour un tas de bonnes et de mauvaises raisons, mais aussi parce que je dois t’avouer que je n’avais pas vraiment la tête à faire des images lors de ce périple et que celles que j’ai ramenées donc ne sont pas toujours à la hauteur de ce que l’on pourrait espérer.

Quels seraient tes conseils pour quiconque voudrait se lancer dans la photographie de rue ?

Achète-toi une paire de pompes à la hauteur. Trace. Observe. Et ose !

Dois-je développer ?

Alors, tu l’auras entendu cinq mille fois par ailleurs, mais je vais le marteler encore : ce n’est pas l’appareil qui fait l’image, mais le photographe. Et donc, pour demeurer dans les lieux communs, la meilleure manière d’aborder la photo de rue, c’est d’oublier l’appareil et de se brancher sur la rue. Ceci ne signifie aucunement qu’il faille négliger la technique. Au contraire : cela signifie qu’il faut posséder assez de technique pour se permettre de bouger à l’instinct.

Question matériel, je vais te le gicler en capitales pour plus d’emphase : OUBLIE TOUT CE QUI DEPASSE 50 MM ET APPROCHE-TOI AU MAXIMUM DE TES MODELES. La photo de rue, ça se vit à la première personne, au coude à coude, à portée de sueur et de postillons. Certains font des choses épatantes avec le fameux 50 mm 1.8. Mais je dirais que, sauf à plein format, le mieux serait de ne pas dépasser 28 ou 30 mm. Sinon, beaucoup de photographes de rue – je me réfère surtout aux street photographers anglo-saxons – préconisent de délaisser le réflex pour le compact : celui-ci, plus discret, aurait l’avantage de se faire oublier. Je ne suis pas complètement d’accord, même s’il m’arrive encore moi-même de travailler au compact. Tout le monde se balade avec un réflex en bandoulière aujourd’hui et c’est plutôt le compact caché au creux de ta main qui te fera repérer.

Lorsque des débutants interviennent sur les fora dédiés à la photo de rue, c’est souvent la peur de se faire repérer et/ou de se confronter avec leurs modèles improvisés qu’ils mettent en avant. Evidemment, si tu pars du principe que tu agis en délinquant, tu te feras assurément rentrer dedans et tu manqueras de moyens pour parer l’attaque. Là, je crois qu’il faut être très clair : tout photographe de rue qui questionne un peu honnêtement sa pratique, en interrogera forcément les fondements moraux. Mais si tu es d’emblée convaincu d’agir en délinquant et en voleur, autant renoncer tout de suite et t’adonner aux joies tout aussi profitables du strobisme ou du paysage.

Je crois résolument qu’il y a une vraie cohérence à chercher la vie dans la rue, à documenter le quotidien. C’est celle-ci qu’il faut déloger : si tu sais très exactement pourquoi tu as choisi cet exercice, la réprobation ne devrait pas t’inquiéter. Elle t’inquiète quand même ? C’est que tu n’as pas assez creusé cette cohérence. Il y a un moment où ta démarche doit quitter le questionnement pour l’affirmation et l’insolence.

« Le retour» : ici, deux choses : on a pas mal évoqué les sans-abris, mais j’ai d’autres thèmes récurrents. Parmi ceux-ci, le métro qui fonctionne à mon sens comme un inépuisable réservoir d’attitudes et de moues humaines. D’autre part, c’est probablement la seule image où je me suis permis de shooter mon personnage de dos. Déclencher de dos, c’est pratique : cela permet d’éluder à la fois la confrontation et les soucis légaux. Mais cela donne, selon moi, des images d’une navrante platitude. Généralement, je choisis donc de monter dans la rame, de me taper sur un strapontin et de guetter la situation. Dans cette optique, je dois être une des rares personnes au monde qui adore le métro aux heures de pointe et opte pour la marche à pieds aux heures creuses. Ici, je revenais justement d’une de ces équipées, un aller-retour Nation-Pont de Sèvres sur la ligne 9. Ma batterie rendait l’âme et j’avais à peu près déjà rangé mon matériel, lorsque la solitude de ce monsieur s’avançant seul dans un des couloirs de Nation, m’a frappée. Qu’on le voit s’éloigner renforce, je crois, l’anonymat – et donc l’universalité – de cette solitude. J’écrivais déjà le texte qui accompagne cette image avant qu’il n’ait tourné le coin du couloir.

Bon. En même temps, je m’entends pérorer et je me demande si je n’exagère pas un brin du côté de l’audace et de l’affirmation. D’abord, parce que la photographie, comme toute forme d’expression artistique, se doit de demeurer un plaisir et qu’il n’y aura guère de profit artistique, je pense, à en faire un militantisme. Ensuite, parce qu’il m’arrive aussi, certains jours, de ne pas supporter l’idée de me faire éventuellement disputer par des inconnus dans la rue. Dans ces moments-là, j’ai un truc : je me crée ma bulle perso, je branche les écouteurs de mon lecteur mp3 et pousse par exemple le « Requiem pour un con » à mach 3. Tu devrais essayer. Tu finiras par t’épater toi-même lorsque tu te surprendras à larguer de grands sourires béats aux éternels emmerdeurs citadins.

As-tu quelques anecdotes croustillantes à nous raconter ou une rencontre particulièrement forte qui t’as marquée ?

Comme journaliste, j’ai évidemment rencontré pas mal de gens : du ministre, du directeur d’opéra, de la vedette du rock… Ceux-là ne m’impressionnent plus. Une anecdote ? J’en ai mille. Une année, j’ai rencontré Mike Jagger et quelques temps plus tard j’ai rencontré Chris Jagger, son frère. Ce dernier joue tranquillement de la guitare dans un petit groupe de blues et n’a pas plus envie que ça de se faire mousser. Nous sommes allés nous en jeter un dans un troquet plutôt minable après l’un de ses concerts. Les pochetrons locaux se sont mis à jaser : ce Jagger-là ressemble en effet comme deux gouttes d’eau au grand frère. Alors, il a lâché, un peu timidement : « Eh ! Oh ! Vous trompez pas, les mecs : j’suis Jagger le cadet, le mineur. » Et tout le monde est parti d’un grand éclat de rire. Avec Jagger l’aîné par contre, c’était « je pose juste un bout de fesse sur les cuirs du Sheraton » et « je sirote mon cocktail pendant que tu me déballes tes questions de fouille-merde ».

Je te parlerais bien aussi de ma rencontre avec Alberto Korda, auteur de la photographie qui s’est probablement la plus vendue ou qui a de toute manière été la plus diffusée au monde : la fameuse image que tout le monde connaît du Che Guevarra. Là, ça s’est joué au rhum indigène et nous nous sommes retrouvés toute une bande à entonner avec lui je ne sais plus quel classique du répertoire cubain dans un espagnol très approximatif et épicé. Après cette soirée en notre compagnie, il est rentré dans sa chambre d’hôtel et a passé toute la nuit sur l’agrandisseur qui l’accompagnait dans tous ses voyages. Le lendemain, j’ai reçu un original grand format et signée de sa main qui montre Hemingway sur son yacht à La Havane. Il est suspendu juste au-dessus de ma tête au moment où je te raconte ça.

Mais, bon ! J’ai seulement fait semblant jusque-là de ne pas comprendre ta question. C’est que je ne sépare jamais la vie courante de ce que j’en distille dans mes textes ou mes images. Revenons plus précisément à mes rencontres photographiques. La vérité ? Je suis beaucoup plus attiré par les « petites gens », les simples qui s’occupent de leurs affaires et te donnent pourtant, mine de rien, de vraies leçons de vie. Ceux-là d’ailleurs ne se formalisent jamais si tu as envie de les encadrer dans ton viseur. Ils savent très exactement ce qu’ils sont et pourquoi. Ils ne dissimulent rien. Quelle importance, songent-ils probablement, si tu es assez gamin pour leur tirer le portrait ?

« La mort est la vraie vie des étoiles » : réalisée au compact également, l’image de ce vieux couple affrontant les fortes déclivités du quartier des Marolles à Bruxelles. Je les avais repérés déjà auparavant : ils incarnaient bien la vie de ce quartier vieillot de Bruxelles. Mais je manquais de recul pour les encadrer. Là, j’ai continué mon chemin dans les ruelles et j’entends un grand bruit d’essoufflement dans mon dos : c’est mon vieux couple qui m’a rattrapé. Je tente ma chance, déclenche en catastrophe : ils sont déjà dans mon dos. Une prise « from the hip » en somme, bien avant que je n’entende parler de cette technique.

Si tu le permets, je vais conclure sur une dernière rencontre, et pour cela revenir – quitte à me montrer pesant – à la précarité et aux sans-abris. Je crois fermement que cette précarité, que l’on s’entête à ne pas vouloir voir, menace absolument tous les membres de cette société sans qu’ils en aient le plus infime début de conscience. Et ça, je te le balance d’expérience : je ne compte plus mes rencontres avec les petits chefs d’entreprise, les propriétaires, les adeptes dévoués du plein emploi et de la vie de famille qui ont tout perdu et se sont retrouvés à la rue suite à un licenciement ou à un banal processus de surendettement dont ils n’avaient pas mesuré l’importance ou suite parfois à une simple rupture affective, un coup de blues, qu’ils n’ont pas eu le bon goût d’assimiler dans les délais prescrits par la libre entreprise.

Ça se passait quand je cherchais encore le moyen d’approcher les sans-abris, avec ce jour-là un froid si piquant qu’il te donnait envie de te jeter sous les voitures en stationnement et d’y attendre la fin du monde. Moi, je sortais tous frais pondu de la fac et ne savais trop comment m’y prendre. Je déballe à peu près tout cela sur mon blog, mais j’ai négligé d’y mentionner l’épisode que je vais te raconter à présent.

J’ai d’abord repéré ce type à son look : il avait à peu près la même dégaine de petit têtard intello rescapé des années Sex Pistols qu’alors j’affichais moi-même. Je crois que je ne l’ai pas situé tout de suite comme un sans-abri. Je me suis approché de lui et nous avons causé.

Ce gars-là – appelons-le André – s’est d’emblée présenté à moi comme un grand reporter. J’étais sceptique, mais j’ai pu vérifier son parcours par la suite. André donc rentrait d’un très long shooting en Afrique quand j’ai oublié quel imprévu ou quels déboires conjugaux lui ont fait perdre à la fois son appart et son matériel. Le voilà à la rue. Ça l’a amusé au départ : il était bien décidé à tirer le reportage de l’année de cette expérience. Il s’agissait juste de récupérer un équipement à la hauteur et c’était vendu.

André se voyait en immersion et était tout disposé à me faire part de ses premières observations. Nous nous sommes mis d’accord : lui relancerait ses contacts pour récupérer du matériel de pro, moi je commençais déjà à plancher sur la prose. Ensuite, nous avons causé limites personnelles et méthode. Nous avons évalué surtout le problème de l’alcool : « Quand tu te les gèles vraiment, me disait-il, quand tu sens, comme aujourd’hui, que tu pourrais en crever, il n’y a plus que la chaleur de l’alcool pour te maintenir en vie dans la rue. Le souci, c’est que c’est trompeur : tu as besoin d’en prendre de plus en plus et ça finit forcément par te bouffer la cervelle. Je te jure, m’assurait-il, en s’esclaffant, j’en ai vus dans le coin qui ne se rappellent même plus leur propre nom. Du coup, gaffe à ce que tu fais, lève le pied sur la gnôle », concluait-il. Moi, j’opinais et j’acceptais l’expérience : j’étais prêt à partager un bout d’hiver avec lui et quelques autres sur ce banc.

Quelques jours plus tard, je rentre chez moi, frigorifié, ravagé, sur les jantes et doté d’un taux d’alcoolémie qui aurait condamné n’importe quel éthylotest au dépôt de bilan. Il m’a fallu une bonne semaine pour me remettre de cette épreuve et trouver le courage d’y revenir. Je n’ai pas eu trop de peine à localiser André. Il zonait toujours dans le même secteur. Je l’ai appelé par son prénom. Il s’est vaguement tourné dans ma direction et nous avons échangé ce long regard vide : ce gars-là ne se rappelait pas de moi. Et, sur le moment, j’ai eu la désagréable sensation qu’il ne se rappelait pas davantage de son propre nom. Fin de partie.

Enfin, un dernier mot pour conclure ?

Tu m’as suivi jusque-là ? Crois-tu sincèrement que je sois capable de me contenter d’un mot pour conclure ? Mais bon ! Si tu as eu la patience de lire le baratin d’un amateur qui s’est amusé un moment à se prendre pour un pro, je vais relever la mise. Un dernier mot donc : merci !

Merci à toi Marco, pour avoir répondu sans détour à cet interrogatoire et nous avoir fait découvrir ton univers. Et toi, lecteur, si t’en as pas encore assez, va donc visiter son blog Et si un regard par la fenêtre

J’ai produit cette image dans mon bled de Toscane, cet été. Elle illustre un chapitre clé des « Cendres de mon père ». Nous venions de répandre les cendres dans les collines et je m’étais isolé pour faire le point. J’étais absolument seul sur la jetée, à l’exception de deux mômes qui pêchaient je ne sais quoi entre les rochers. Il faisait une chaleur torride. Je m’étais assis sur les trois marches qui permettent d’accéder aux quelques bateaux de pêche du petit port local. Mon appareil était posé sur mes genoux : j’avais essayé de me changer les idées en shootant le port, mais sans résultat solide. Je pensais à des choses à moi, quand un des mômes m’a enjambé pour se mettre à courir sur la jetée. J’ai levé mon appareil, ai cadré et capturé ce mouvement au vol. J’en suis plutôt satisfait pour deux raisons : d’abord parce que cette photo représente bien mon état d’esprit du moment. Ensuite, parce j’ai compris par la suite que ma technique de prise de vue commençait à être au point. Généralement, il y a toujours un minimum de recadrage, ne serait-ce que pour redresser les perspectives. Cette fois, c’est quasi du brut de capteur. A une exception près pourtant : pour l’anecdote, j’ai pour parti de ne jamais tricher avec le réel. J’aurais pu par exemple dramatiser la scène en chargeant le ciel, mais ai préféré m’abstenir. Ceci dit, cette image est une des très rares où j’ai choisi de tricher un peu tout de même : en la découvrant sur mon écran, j’ai repéré un pêcheur à la ligne au bout de la jetée. Dans mon souvenir, il n’y était pas. Il n’avait rien à faire là et sa présence dispersait désagréablement la lecture. Je l’ai donc tamponné.