J’ai vraiment découvert ce qu’était un itinéraire culturel le jour où j’ai suivi les chemins parcourus par les ouvrières des Cévennes qui descendaient chaque dimanche soir de leurs villages perchés pour rejoindre l’usine-couvent, la filature de soie où elles travailleraient, mangeraient et dormiraient toute la semaine. Ou encore quand j’ai vu se dessiner en Andorre, le parcours des saisonniers venus d’Ariège, montant après la fonte des neiges fabriquer dans la chaleur et l’humidité de la forge, les lingots de fer qui seraient vendus en Catalogne. Je pourrais y ajouter les descentes et montées des mineurs du Val d’Ordino portant la matière première à forger vers le lieu de transformation, ou encore les traces de ceux qui préparaient le charbon de bois, comme on le fait encore en Transylvanie aujourd’hui.

Mina de Llorts, Val d'Ordino Andorre

Et puis, après la découverte du film de Gilles Perret présenté en avant-première à Strasbourg en présence du cinéaste vendredi dernier et dont j’ai gardé le titre pour cet article, j’ai appris à connaître la route quotidienne parcourue par ces paysans ouvriers du Beaufortain qui, comme Jean Avrillier, travaillaient le jour à l’usine pour mettre en place ce que serait la réserve énergétique de la France, en touchant un « vrai salaire » et repartaient s’occuper de la ferme qu’ils avaient laissée entre les mains de leur femme dans la journée pour continuer à témoigner de la survie d’une économie de montagne qui évite que la forêt ne se referme.

Aujourd’hui encore, il affute la faux avant de faire tomber le foin qui nourrira son troupeau et se réjouit de la comparaison entre le savoir-faire de ceux qui savent préparer une meule de Beaufort et ceux qui coulaient le soutènement d’un barrage « avec la même confiance dans la qualité du résultat ». Quatorze kilomètres en descendant le matin pour l’embauche de six heures et autant en remontant en début d’après-midi, hiver comme été. Je me souviens aussi quand en 1996 j’entendais le départ vers quatre heures du matin en autocar des ouvriers paysans de Botiza dans le Maramures roumain vers Baia Mare, la Grande Mine. Un réponds étrange entre le passé de l’Ouest et le présent de l’Est. Comme si ces activités-là n’étaient plus que du folklore conservé dans la bulle du sous-développement et la parole ouvrière !

Jean Avrillier

Des traces ?

Beaucoup de ces traces-là, disparues lorsque les lieux de production ont fermé leurs portes, c’est-à-dire le jour où les productions elles-mêmes se sont déplacées à la surface du globe vers des pays où le revenu du capital était plus élevé, méritent une mémoire et un hommage. Elles sont, pour nos civilisations, ce que représentent les « song-lines » pour les aborigènes. Elles ont souvent trouvé des musées, clos ou à ciel ouvert. Mais ces lieux d’interprétation deviennent fragiles et surtout terriblement caricaturaux, lorsque tous les acteurs ont disparu.

J’ai, durant de nombreuses années, visité des usines textiles dans presque tous les pays d’Europe. Depuis les petits ateliers de passementerie jusqu’aux tissages de soieries artificielles où le fil est propulsé par un jeu d’eau ou un jet d’air. Dans les ateliers de Ruddington où a été inventé le tricotage mécanique au XVIe siècle et dans les hangars où étaient pressés les feutres industriels, à Mouzon. J’ai parcouru les rues sévères de Macclesfield, puis celles de Saint Etienne avant qu’elles ne soient blanchies, les lacis délaissés de Roubaix et de Commines, la banlieue de Valencia et les nombreuses cités dortoirs des Monts du Lyonnais, les ruelles étroites de la Croix Rousse, et celles des petits villages de Retournac ou de Soufli. Et partout on m’a raconté des histoires de savoir-faire, des histoires de famille, des histoires de rythmes et de bruit, parfois des histoires de frontières et de religions. Je n’en n’ai jamais fait un livre. J’ai plutôt collecté des souvenirs que je n’ai que très peu racontés ou transmis. Ils sont venus en arrière-plan dans la présentation d’une exposition collective à la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette sur la Mode. J’y ai fait allusion parfois dans quelques articles d’une revue d’art textile. Et par bribes, j’en ai tracé les étapes dans la proposition d’une route de la soie en Europe.

Filature du Mazel, Cévennes

Et puis lorsque le fer industriel a fait irruption sur la scène des itinéraires, je me suis promené dans la vallée de Leoben en Styrie, depuis les sites les plus anciens, proches de la montagne magique, jusqu’aux usines qui préparent les rails des trains à grande vitesse. J’ai vécu quelques années non loin des friches industrielles de Lorraine, ou de celles de Dudelange et d’Esch-sur-Alzette au Luxembourg et en suivant les cinéastes polonais, j’ai rêvé des aciéries de Gdansk. J’ai pris en compte ces hangars géants, aux ateliers immenses, où s’élevaient des flammes mangeuses de terre et d’hommes, toutes ces cathédrales dont la plupart sont aujourd’hui devenues des lieux d’exposition ou de concert, des surfaces de projection artistique, quand on ne les a pas poussées à bas pour bâtir à leur place des « éco-quartiers. »

Mémoire ouvrière à Leoben, 1916

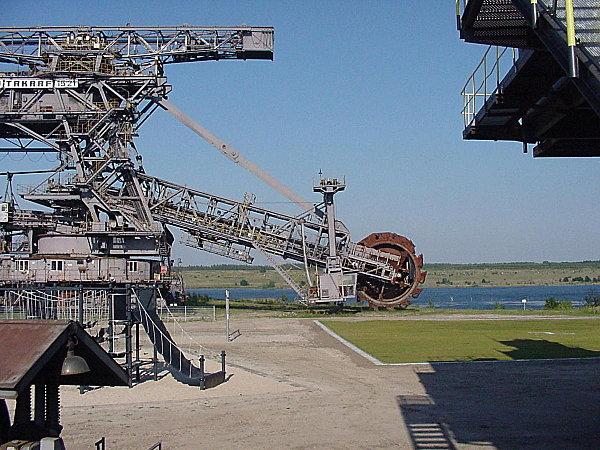

Je pourrais aussi évoquer les étonnants paysages dévastés de l’ex Allemagne de l’Est, ces montagnes de minerais dans les horizons de Magdebourg ou au bord de l’Elbe, non loin des lieux de naissance du Bauhaus. Et toutes ces machines célibataires, ces transbordeurs rouillés qui dessinent aujourd’hui des espaces de concert à ciel ouvert autour de ferropolis.

Il s’agit là d’autres volumes industriels que dans le textile et aussi d’autres mythes. Mais les Dogons sont des tisserands de la parole et ont besoin des forgerons pour traiter le fer extrait de la terre. Les Dogons sont ainsi doublement nos ancêtres ! Il n’y a pas d’itinéraire durable sans que les mythes qui les supportent soient profondément ancrés au point d’être racontés de nouveau chaque fois qu’un humain remet ses pas dans la trace.

Ferropolis

Et les hommes ?

Partout, au cours de toutes ces années, il y avait des hommes. Partout j’ai compris qu’il s’agissait de la fin d’une histoire mais que cette fin était suffisamment proche pour pouvoir encore se raconter et que l’itinéraire était justement le fil d’un discours qui prend son temps, parce qu’il doit nous aider à remonter le temps. Et que peut-être une autre histoire pourrait commencer.

Cela se disait, se collectait et se cherchait avec ardeur il y a de cela vingt ans. Je suis reconnaissant à tous les ethnologues français qui m'ont fait découvrir cette mémoire. Et puis il y a eu la montée de la demande d’efficacité immédiate, de la demande de rendement prioritaire, de l’instrumentalisation de la connaissance aux dépens de la complexité, de la volonté croissante de faire tourisme de tout, à l’Ouest comme à l’Est. Ces vingt dernières années, une entente tacite entre des acteurs économiques divers s’est réalisée pour tenter de rejeter le monde du travail dans l’oubli au profit des lieux industriels portés au rang des cathédrales. On n’a pas pu cependant étouffer les mythes qui sont logés au plus profond et qui reviennent aujourd’hui à leur juste place quand la conscience d’une crise anthropologique prend le pas sur le diagnostic de la crise économique qui lui sert de masque.

On ne peut non plus ignorer que les tous derniers de ces ouvriers, qui dépendent aujourd’hui du jeu des marchés spéculatifs en travaillant pendant des années pour Pechiney, Arcelor, puis Mittal, Union Carbide ou Rio Tinto, représentent toujours une force politique. En France, ils constituent 23% des actifs. Seule la catégorie économique qui les désigne a changé de nom. Ils sont devenus des opérateurs, des agents, des collaborateurs, des techniciens dont la voix n’est audible, à Longwy, à Thionville, comme à Cluses, qu’en période électorale. Ils sont devenus des individus soumis à la variation des primes et à la menace des délocalisations. Les équipes ont disparu au fur et à mesure que le travail se spécialisait et avec la nouvelle organisation, la solidarité a disparu à son tour, tout comme le temps d’échange de parole autour de la gamelle. Si l’on est militant, on peut ajouter qu’ils sont affectés par 50% des accidents de travail et qu’avec les employés, ils ne sont représentés que par 1% des élus de la nation et qu'enfin, les syndicats qui les ont représentés, pour le meilleur et le pire, n’ont plus le temps, ni la volonté de jouer le rôle de passeurs de paroles, tandis que les comités d’entreprise s’étiolent.

Extrait du film "De mémoire d'ouvrier"

Ce que me disaient les anciens ouvriers, les anciennes fileuses, les tisserands et les dentellières industrielles, ou ceux qui formaient les outils sous le marteau de la forge, c’est exactement ce qu’ils disaient à leurs enfants et à leurs apprentis quand la transmission existait encore à l’intérieur d’une classe sociale. Ces histoires sont devenues peu à peu, au mieux une parole touristique médiatisée, au pire, un bagage encombrant pour les élus qui sont propriétaires des bâtiments désertés. Heureusement les archives sont encore là pour faire sens comme mémoire sociale et non plus seulement comme méthode ludique ou simplement architecturale.

L’un des ethnologues qui ont le mieux réfléchi à « La rupture patrimoniale », Michel Rautenberg écrit fort justement : « Même si l’oubli est souvent nécessaire pour que la mémoire puisse se construire, le discours de mémoire vise à ramener le passé dans le présent, à faire le lien entre les temps vécus. Dans nos sociétés de consommation généralisée, le poids des politiques publiques (et celui des médias) est déterminant dans ces processus puisqu’elles trient, formatent, hiérarchisent l’information. La mémoire, qu’elle soit collective ou sociale, peut alors devenir une ressource culturelle pour repenser politiquement la ville, les relations entre les hommes, les liens au territoire et au collectif. Elle peut aussi être l’objet de procédures de préservation ou de protection qui viseront à perpétuer le souvenir de l’événement passé sous une forme stabilisée. Une fois fixée, la mémoire se transforme en patrimoine. La patrimonialisation, en décontextualisant l’objet patrimonial et en le rendant irrévocable, met le passé à distance. »

Rautenberg prône une approche scientifique pour prendre en compte cette rupture sans tomber pour autant dans ce que Françoise Choay dénonce, c’est-à-dire l’auto-contemplation. « Mon interprétation du culte patrimonial comme syndrome narcissique est corroborée par l’analyse de son contexte chronologique. Le développement de l’inflation patrimoniale a, en effet, coïncidé avec celui d’un bouleversement culturel sans précédent au sein des sociétés industrielles avancées et par voie de conséquence, dans le monde entier. » Nul doute que le bouleversement qu'elle évoque est celui du passage à une société post-industrielle où la démarche de communication des objets prend le pas sur leur étude et sur la prise de distance. Françoise Choay ajoute que dans ce culte nouveau : « Le patrimoine aurait perdu sa fonction constructive au profit d’une fonction défensive qui assurerait la recollection d’une identité menacée. »

Esch-sur-Alzette

Que faire alors aujourd’hui ?

L’un de ces sens les plus profonds de la parole ouvrière est que toute peine mérite salaire et qu’elle mérite mémoire.

Il faut sans doute d’abord prendre conscience que le monde ouvrier n’a pas disparu et que son histoire est étroitement liée à la mémoire des luttes qui, sans entrer dans une histoire détaillée, se sont succédées dans des contextes de résistance et d’indignation parfaitement datés. Ces paroles d’ouvriers commencent à se faire entendre avec le choc des ondes reçues de la Révolution française, mêlées à celles venues de la Révolution des soviets, choc qui atteint les premières usines à la fin du XIXe siècle et avant la Première Guerre mondiale. Les paroles se cristallisent à nouveau au moment du Front Populaire français et de ses équivalents européens et passent par les mouvements de résistance qui se sont organisés, voire unifiés durant la Seconde Guerre mondiale contre les occupants totalitaires. Elles nous arrivent enfin, je veux dire à ma génération et aux suivantes, par de grandes grèves des années cinquante et soixante qui affirment les acquis de la Libération, au moment même où sont relancées, dans la modernité et la demande de prospérité, les grands secteurs de l’énergie et les grandes productions industrielles, le charbon et l’acier pris en compte par une Europe politique naissante s’articulant à la domination de l’énergie hydroélectrique, avant que n’arrive celle de l’énergie atomique.

C’est donc un travail d’historien autant que d’ethnologue qui devient nécessaire. Rautenberg écrit également : « La mémoire collective est souvent une mémoire conflictuelle qui oppose les groupes sociaux histoire contre histoire, souvenirs contre souvenirs, mémoire contre mémoire. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si l’on peut construire une même mémoire partageable par toute une collectivité, par exemple dans ces villes industrielles qui sont aujourd’hui demandeuses d’un travail de mémoire. Quel est le sens de ces opérations quand la grande majorité de la population locale se juge victime et non pas actrice des phases les plus récentes de cette histoire industrielle ?...Quelle forme prendra donc une construction sociale du passé qui, sans plonger dans un unanimisme d’apparence, permettra aux uns et aux autres de se confronter à l’histoire et de vivre côte à côte, sans nier l’histoire de l’autre. Nous pensons que l’étape initiale dans tout travail de mémoire consiste à mettre ces situations conflictuelles et douloureuses à distance. Il doit se produire un phénomène de rupture, un deuil qui transformera une mémoire « chaude » en une mémoire « froide », une mémoire « littérale » en une mémoire « exemplaire » comme Todorov l’appelle de ses vœux. »

Mais alors, si nous devons chercher à abandonner une construction du passé qui ne se situe que dans une boucle rétroactive avec le présent pour prendre conscience « qu’on vit dans un temps autre, dans une génération nouvelle qui construit un passé à sa mesure et a su rompre avec une filiation endogamique de la mémoire » que vaut donc la parole contre l’objet ou le bâtiment. La parole est-elle patrimoine ou simplement mémoire évanescente ?

Où sommes-nous donc aujourd’hui, quand la parole de ces anciens reprend légitimement sa place dans le combat d’aujourd’hui pour une société durable, plus juste, plus solidaire ? Comment ne pas constater que les survivants, parmi ceux qui ont élaboré des textes à partir de ces paroles, nous montrent aujourd’hui l’exemple et figurent parmi les premiers indignés ?

Le travail de mémoire sur la parole est bien là en effet. Devant des archives à reprendre et des itinéraires à retrouver ! Devant une friche de témoignages écrits, filmés, enregistrés qui dorment et qui méritent documentaire. Devant une mémoire vivante qui va vraiment s’éteindre dans les années qui viennent et pour laquelle il faut montrer du respect et de l’humilité et surtout de la proximité.

Nous sommes devant une double obligation. La première qui est de conserver et de valoriser ces archives selon une procédure de mise à distance. La seconde, qui est de répondre à l’ardente obligation de les relire, de les relier, de les expliquer, de les faire sortir de l’histoire, avec les outils de l’histoire, pour les rendre accessibles et que le lien retrouvé fasse revenir nos sociétés sur les traces.

Il ne s’agit pas d’une histoire sociale qui s’exprimerait en boucle avec nostalgie, mais d’une société dont les membres qui souffrent expriment ce qui, dans leur mémoire récente, nourrit une condamnation du chemin pris. Une fois de plus, retrouver la trace, ne veut pas dire uniquement remonter vers la source, mais suivre l’itinéraire en reprenant conscience d’où il vient et qui s’y est mis pour la première fois en marche.

Cette démarche-là est bien sûr politique. Elle ne peut pas faire consensus. J’allais même dire qu’elle ne le doit pas, puisqu’elle va à l’encontre d’une société incroyablement inégalitaire.

Alors que Raymond Aubrac vient de disparaître, nous savons que Stéphane Essel est encore là pour parler. Le premier a transmis l’esprit de la Résistance à ses petits-enfants et à tous les écoliers qu’il ne cessait de rencontrer jusqu’à en devenir quasiment centenaire, comme s’il avait voulu transmettre au plus grand nombre possible, le plus longtemps possible et le second a rédigé un ouvrage qui est traduit dans le monde entier. Dans les valeurs incarnées par les résistants et dans celles qui ont été rédigées par le Conseil National de la Résistance, les valeurs du travail étaient au cœur des résolutions afin de mettre en place dès la Libération :

…

- un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ;

- la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d’atelier ;

- l’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, améliorant et généralisant l’expérience de l’Office du blé, par une législation sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu’aux salariés de l’industrie, par un système d’assurance conte les calamités agricoles, par l’établissement d’un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d’accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d’un plan d’équipement rural ;

- une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ;

…

Un temps révolu ? Une utopie ? Pourtant, chaque œuvre documentaire, comme le film de Gilles Perret sur lequel je reviendrai en détails et chacune des démarches de relecture qui font revivre la parole et l’image, me semblent faire partie de plein droit des itinéraires culturels.

Comme l’écrit Marguerite Duras, affectée par une page de l’histoire industrielle qui se tournait avec fermeture du site Renault Boulogne-Billancourt de l’île Seguin, l’établissement de la liste des noms de tous ceux qui ont travaillé dans ces lieux participe de la construction mémorielle : «Ce serait une liste exhaustive, sans commentaire aucun, écrit-elle, […] La vérité ce serait le chiffre encore incomparé, incomparable du nombre, le chiffre pur, sans commentaire aucun, le mot ».

Et pourtant, la mémoire ne se ravive-t-elle pas au son de la voix qui égrène chaque nom de la liste ? ajoute Anne Monjaret.

Choay (Françoise). L’allégorie du patrimoine. Le Seuil, 1992.

Filipetti (Aurélie). Les derniers jours de la classe ouvrière. Stock, 2003.

Monjaret (Anne). Quand les lieux de travail ferment. Ethnologie française 4/2005 (Vol. 35), p. 581-592.

Rautenberg (Michel) et Farraut (François) (sous la direction de). Patrimoine et culture industrielle. Programme Rhône-Alpes Recherches en Sciences Humaines, 1994.

Rautenberg (Michel). La rupture patrimoniale. A la croisée, 2003.

Todorov (Tzvetan). Les abus de la mémoire. Arléa, 1995.