Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à

laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce

qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs

rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,

avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le

trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à

l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès

le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en

être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont

il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme

de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire

drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids

supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni

fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame

de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à

leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais

pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs

désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train

qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac

de la vie.

Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est

une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui

constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est

rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser

aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support

est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux

possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que

l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.

Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile

s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la

première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de

regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être

peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la

terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme

généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et

prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,

sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres

(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif

dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant

pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses

passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,

son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,

l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le

dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à

Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures

qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui

l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux

mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait

dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a

la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel

aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :

parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,

pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son

fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son

marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des

peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être

compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,

c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine

l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le

comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un

peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,

un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude

relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.

Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez

Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300

tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de

900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en

aura peint qu’une petite cinquantaine.

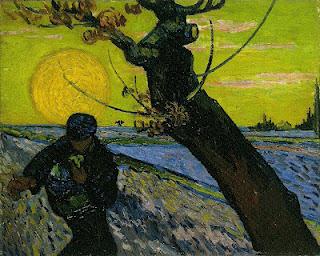

Le semeur, 1888.

Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à

laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce

qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs

rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,

avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le

trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à

l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès

le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en

être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont

il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme

de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire

drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids

supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni

fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame

de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à

leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais

pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs

désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train

qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac

de la vie.

Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est

une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui

constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est

rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser

aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support

est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux

possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que

l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.

Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile

s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la

première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de

regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être

peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la

terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme

généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et

prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,

sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres

(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif

dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant

pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses

passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,

son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,

l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le

dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à

Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures

qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui

l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux

mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait

dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a

la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel

aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :

parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,

pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son

fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son

marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des

peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être

compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,

c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine

l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le

comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un

peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,

un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude

relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.

Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez

Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300

tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de

900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en

aura peint qu’une petite cinquantaine.

Le semeur, 1888.

Magazine

Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à

laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce

qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs

rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,

avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le

trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à

l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès

le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en

être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont

il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme

de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire

drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids

supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni

fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame

de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à

leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais

pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs

désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train

qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac

de la vie.

Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est

une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui

constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est

rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser

aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support

est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux

possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que

l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.

Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile

s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la

première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de

regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être

peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la

terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme

généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et

prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,

sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres

(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif

dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant

pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses

passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,

son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,

l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le

dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à

Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures

qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui

l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux

mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait

dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a

la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel

aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :

parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,

pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son

fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son

marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des

peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être

compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,

c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine

l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le

comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un

peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,

un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude

relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.

Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez

Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300

tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de

900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en

aura peint qu’une petite cinquantaine.

Le semeur, 1888.

Le tord que l’on a souvent, et qui est peut-être une facilité à

laquelle on se laisse aller sans vouloir, c’est de juger d’une œuvre par ce

qu’elle nous laisse à voir et qui n’est que son terme. Ainsi, en penseurs

rétrospectifs, interprétons nous les productions d’une vie par sa postérité,

avides de dessiner des mythologies carcans où blottir nos figures, niant le

trajet. Et de conclure, satisfaits : CQFD. Comme si l’aventure d’un bout à

l’autre était déterminée par les façons de son achèvement ; que tout, dès

le début, n’avais fait qu’y conduire imperceptiblement, qu’il ne pouvait en

être autrement. Alors on aura jugé de Van Gogh d’après ce paysage ultime -dont

il avait peuplé le ciel de virgules sombres par pur souci de composition- comme

de la marque dernière d’une folie dévastatrice et angoissée. On aura nié l’ordinaire

drame humain d’une dépression nerveuse qui ne devait rien à l’œuvre ou au poids

supposé du génie mais plongeait dans le sentiment d’avoir raté sa vie : ni

fondé de famille, ni réussi à solder ses dettes auprès de son frère. Le drame

de Van Gogh, c’est celui de millier d’anonymes qui se retrouvent un jour face à

leurs échecs, ne voyant plus le reste, et mesurant que le temps leur manque désormais

pour rattraper le retard qu’ils ont accumulés dans la réalisation de leurs

désirs, avec le sentiment d’être laissés en rade sur un quai derrière le train

qui file. C’est cet accablement qu’il vous prend parfois à sentir le cul de sac

de la vie.

Ceci n’est qu’un exemple : il faut considérer que le tableau est

une aventure. Un support vierge au départ, alors bien entendu que tout ce qui

constituera l’image finale, il faut penser en la voyant que ça y aura été mis. C’est

rien et c’est pas rien de dire. Chaque chose est passée de la main à la toile. Penser

aussi en symétrie, comme l’aura noté Deleuze, que tout autant que le support

est vierge, le tableau dès le départ est encombré de tous les tableaux

possibles, de ceux qui ont déjà été fait ou auraient pu l’être, de ceux que

l’on connaît et qui nous hantent comme de ceux que l’on rêve.

Il faut considérer le regard dans la trajectoire duquel la toile

s’interpose. Et Van Gogh avant de se mettre à peindre, avant de prendre pour la

première fois pinceau et palette, a témoigné dans ses lettres d’une qualité de

regard singulière : Van Gogh dans ses lettres fût peintre avant d’être

peintre. Il faut le lire parler des nuances du ciel, des teintes variées de la

terre. Avec ça il y a l’homme, son engagement dans la vie, son humanisme

généreux, ses façons de prêtre ouvrier (il a hésité longuement entre peintre et

prêtre) et comme ça peut paraitre bizarre aux autres cette façon d’être entier,

sans compromis, loin des manigances de carrière que l’on connaît chez d’autres

(c’est entant que prédicateur laïque qu’il débute, mais on le trouvera excessif

dans son attention aux plus modestes dans sa mission d’évangéliste). Pourtant

pas un naïf, non, simplement « un homme de terrain ». Il y a ses

passions : ce qui avant qu’il peigne était déjà peinture dans son regard,

son goût naturel, simple pour Millet qui s’accorde si bien à la vie qu’il mène,

l’autre plus exotique mais assez dans l’air du temps pour l’orientalisme et le

dessin clair des estampes japonaises. L’influence des modernes découverts à

Paris grâce à son frère Théo. Il y a l’aventure provençale, ses lumières dures

qui sculptent une quantité invraisemblable de motifs et comme ce qui

l’intéresse ce sont les contrastes et les structures du dessin qu’il oppose aux

mollesses suaves des impressionnistes, de Renoir. Ça, c’est ce qu’on pourrait

dire son parti-pris esthétique, son positionnement artistique. Et puis il y a

la vie que c’est, se débattre entre aspirations et principe de réalité. Le réel

aura toujours raison de nos ambitions. Les siennes son très simples :

parvenir à peindre et questionner son rapport au monde à travers sa peinture,

pouvoir en vivre, fonder une famille. Chaque jour embrasser sa femme et son

fils avant de charger son barda et d’aller sur le motif, rembourser son

marchand de peinture à chaque vente de toile, revenir aux teintes sourdes des

peintres du nord dont il est après s’être longtemps brûlé les yeux, être

compris, un peu, pour lui donner raison de quelque chose au moins. Mais voilà,

c’est une prostituée qu’il a recueilli avec son fils par charité, à peine

l’illusion d’un ménage, et c’est auprès de son frère qui semble le seul à le

comprendre qu’il s’endette pour ses couleurs et ses toiles avec chaque jour un

peu moins l’espoir de parvenir à le rembourser. L’impression d’être un fardeau,

un poids mort. C’est pas folie, c’est lucidité qu’il faut dire. Solitude

relative, difficultés financières, projet immense comme doit l’être tout projet.

Il a commencé de retrouver un peu les teintes sombres qu’il admirait chez

Rembrandt, Hals, Ruysdael. Tout est allé très vite, comme toujours. Plus de 300

tableaux peints en quinze mois passés en Arles, à 37 ans il en laisse plus de

900 derrière lui réalisés en quelques années seulement. Vermeer, en 20 ans, n’en

aura peint qu’une petite cinquantaine.

Le semeur, 1888.