Jour 18 de l’anthologie des 30 textes de Robert Wenzel qui vous amènera à devenir un libertarien bien informé : cet article est paru comme chapitre 6, « La route vers le totalitarisme », dans La liberté et la libre entreprise : Essais en l’honneur de Ludwig von Mises (1956).

L’Institut Coppet vous propose depuis cet été, en partenariat avec Contrepoints, l’anthologie des trente textes libertariens de Robert Wenzel traduite en français. Robert Wenzel est un économiste américain éditeur du site Economic Policy Journal et connu pour son adhésion aux thèses autrichiennes en économie. Cette anthologie regroupe une trentaine de textes qui s’inscrivent quasi-exclusivement dans le courant autrichien et plus généralement dans la pensée libertarienne. Le but principal de cet ensemble bibliographique de très grande qualité est de former au raisonnement libertarien, notamment économique, toute personne qui souhaiterait en découvrir plus sur cette pensée.

Lire aussi les 17 premiers textes de l’anthologie.

Résumé : Comme l’affirmait Jean-François Revel, nous sommes en permanence sous la menace d’une tentation totalitaire. C’est l’essence du propos de Hazlitt dans ce texte. Il nous décrit les nouvelles formes que peut prendre le totalitarisme moderne, et la tentation totalitaire qui guette les États-Unis.

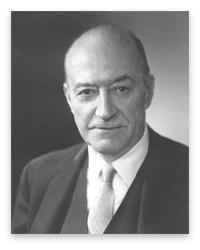

Par Henry Hazlitt.

Traduit par Lydéric Dussans, Institut Coppet.

Henry Hazlitt (1894-1993) était un journaliste bien connu qui a écrit sur les questions économiques pour le New York Times, le Wall Street Journal, et Newsweek, parmi de nombreuses autres publications. Il est surtout plus connu comme l’auteur de l’ouvrage classique L’économie politique en une leçon (1946).

En dépit de l’objectif ultime manifeste des maîtres de la Russie à communiser et à conquérir le monde, et malgré le pouvoir épouvantable des armes en leur possession, telles que les engins téléguidés et les bombes atomiques et à hydrogène, la plus grande menace pour la liberté américaine aujourd’hui vient de l’intérieur. C’est la menace d’une croissance et d’une propagation de l’idéologie totalitaire.

Le totalitarisme dans sa forme finale est la doctrine selon laquelle le gouvernement et l’État doivent exercer un contrôle total sur l’individu. L’American College Dictionary, suivant de près le Webster’s Collegiate, définit le totalitarisme comme « se rapportant à une forme centralisée de gouvernement dans laquelle ceux qui ont le contrôle n’accordent ni reconnaissance ni tolérance aux avis différents. »

Maintenant, je devrais décrire cette incapacité à accorder la tolérance à d’autres parties non comme l’essence du totalitarisme, mais plutôt comme une de ses conséquences ou de ses corollaires. L’essence du totalitarisme, c’est que le groupe au pouvoir doit exercer un contrôle total. Son but initial (comme dans le communisme) peut être simplement d’exercer un contrôle total sur « l’économie ». Mais « l’État » (le nom imposant de la clique au pouvoir) ne peut exercer un contrôle total sur l’économie que s’il exerce un contrôle total sur les importations et les exportations, sur les prix, les taux d’intérêt et les salaires, sur la production et la consommation, sur l’achat et la vente, sur les salaires ou les dépenses de revenus, sur les emplois, sur les professions, sur les travailleurs – sur ce qu’ils font, ce qu’ils reçoivent et où ils vont – et enfin, sur ce qu’ils disent et même ce qu’ils pensent.

Si le contrôle total de l’économie doit signifier en fin de compte un contrôle total sur ce que les gens font, disent et pensent, alors on ne fait que déchiffrer des détails ou attirer l’attention sur des corollaires pour dire que le totalitarisme supprime la liberté de la presse, la liberté de religion, la liberté de réunion, la liberté d’immigration et d’émigration, la liberté de créer ou de maintenir un quelconque parti politique dans l’opposition, et la liberté de voter contre le gouvernement. Ces suppressions ne sont que les produits finals du totalitarisme.

Tout ce que les totalitaires veulent, c’est le contrôle total. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils veulent la suppression totale. Ils suppriment simplement les idées avec lesquelles ils ne sont pas en accord, ou dont ils se méfient, ou dont ils n’ont jamais entendu parler avant, ainsi que les actions qu’ils n’apprécient pas, ou dont ils ne peuvent pas voir la nécessité. Ils laissent l’individu parfaitement libre de les approuver, et parfaitement libre d’agir d’une manière qui sert leurs fins – ou d’être indifférent à leur égard. Bien sûr, ils les contraignent également à des actions telles que des dénonciations arbitraires d’opposants (ou plutôt que l’État considère comme opposants), ou de personnes qui refuseraient d’aduler le leader du moment. Qu’aucun individu dans la Russie actuelle ne fasse l’objet d’une adulation constante, dont Staline était principalement l’objet, signifie qu’aucun successeur n’a encore réussi à obtenir la puissance incontestée de Staline.

Dès que nous comprenons le totalitarisme « total », nous sommes dans une meilleure position pour comprendre les degrés du totalitarisme. Ou plutôt – puisque le totalitarisme est par définition total – il serait sans doute plus exact de dire que nous sommes dans une meilleure position pour comprendre les étapes sur la voie du totalitarisme.

À partir de là où nous sommes, nous pouvons soit évoluer vers le totalitarisme, soit vers la liberté. Comment rester là où nous sommes aujourd’hui ? Comment dire dans quelle direction nous avons progressé ? Dans cette sphère idéologique, à quoi ressemble notre carte ? Quelle est notre boussole ? Quels sont les points de repère ou les constellations pour nous guider ?

Il est un peu difficile, comme le montre l’utilisation nébuleuse et contradictoire de ce terme, de s’entendre sur ce que signifie véritablement la liberté. Mais il n’est pas trop difficile de s’entendre sur ce que signifie véritablement l’esclavage. Et il n’est pas trop difficile de reconnaître l’esprit totalitaire lorsque nous le rencontrons. Sa marque exceptionnelle est un mépris pour la liberté. Autrement dit, elle est un mépris pour la liberté d’autrui. Comme Tocqueville l’a fait remarquer dans la préface de son livre L’Ancien Régime et la Révolution :

Les despotes eux-mêmes ne nient pas que la liberté ne soit excellente ; seulement ils ne la veulent que pour eux-mêmes, et ils soutiennent que tous les autres en sont tout à fait indignes. Ainsi, ce n’est pas sur l’opinion qu’on doit avoir de la liberté qu’on diffère, mais sur l’estime plus ou moins grande qu’on fait des hommes ; et c’est ainsi qu’on peut dire d’une façon rigoureuse que le goût qu’on montre pour le gouvernement absolu est dans le rapport exact du mépris qu’on professe pour son pays.

Le déni de la liberté repose, en d’autres termes, sur l’hypothèse que l’individu est incapable de gérer ses propres affaires.

Trois grandes tendances ou principes marquent la dérive vers le totalitarisme. Le premier et le plus important, parce que les deux autres en découlent, est la pression pour une augmentation constante des pouvoirs de l’État, par un élargissement constant de la sphère publique d’intervention. C’est la tendance vers davantage de réglementation dans toutes les sphères de la vie économique, vers davantage de restrictions des libertés de l’individu. La tendance vers davantage de dépenses publiques est une partie de cette inclination. Cela signifie en effet que l’individu a de moins en moins la possibilité d’utiliser le revenu qu’il gagne selon ses propres désirs, tandis que l’État prend de plus en plus de son revenu pour le dépenser dans les voies qu’il estime judicieuses. En vérité, une des hypothèses de base du totalitarisme (et des étapes similaires dans sa direction comme le socialisme, le paternalisme d’État et le keynésianisme), c’est qu’on ne peut pas faire confiance au citoyen pour dépenser son propre argent. Comme le contrôle étatique devient de plus en plus strict, la sagesse individuelle, c’est-à-dire la maitrise individuelle de ses propres affaires, devient nécessairement de plus en plus étroite, sur tous les plans. En somme, la liberté est constamment diminuée.

Une des grandes contributions de Ludwig Von Mises a été de montrer, à travers un raisonnement rigoureux et une centaine d’exemples, comment l’intervention de l’État dans l’économie de marché conduit finalement toujours à une situation pire que celle qui aurait existé autrement, même à en juger par les objectifs initiaux des partisans de l’interventionnisme.

Je suppose que d’autres participants à ce colloque exploreront plus attentivement cette phase d’interventionnisme et d’étatisme, et c’est pourquoi je tiens à porter une attention particulière ici aux conséquences politiques et aux accompagnements de l’intervention de l’État dans le domaine économique.

J’ai appelé conséquences ces accompagnements politiques et ils le sont dans une large mesure ; mais ils sont aussi des causes en retour. Une fois que le pouvoir de l’État a été augmenté par une intervention économique, cette augmentation de la puissance de l’État permet et encourage la poursuite des interventions, ce qui augmente encore la puissance de l’État, et ainsi de suite.

La plus puissante des déclarations brèves à propos de cette interaction que je connaisse s’est produite lors d’une conférence prononcée par l’éminent économiste suédois, le regretté Gustav Cassel. Elle a été publiée dans une brochure sous le titre descriptif, mais plutôt encombrant, Du protectionnisme à la dictature par l’économie dirigée [1]. Je prends la liberté de citer un vaste passage :

La direction de l’État dans les affaires économiques que les avocats de l’Économie Planifiée veulent établir est, comme nous l’avons vu, nécessairement liée à une masse ahurissante d’interférences étatiques de nature cumulative constante. L’arbitraire, les erreurs et les contradictions inévitables d’une telle politique ne feront, comme l’expérience le montre tous les jours, que renforcer la demande pour une coordination plus rationnelle des différentes mesures et, par conséquent, d’un leadership unifié. Pour cette raison, l’économie planifiée aura toujours tendance à se transformer en dictature. […]

L’existence en quelque sorte du parlement n’est pas une garantie contre l’économie planifiée en cours d’élaboration au cœur d’une dictature. Au contraire, l’expérience a montré que les organes représentatifs sont incapables de remplir toutes les innombrables fonctions liées à un leadership économique sans devenir de plus en plus impliqués dans la lutte entre des intérêts concurrents, avec la conséquence d’une décadence morale se terminant en partie, sinon en totalité, en corruption. Des exemples d’un tel développement dégradant s’accumulent en effet dans de nombreux pays à une telle vitesse que chaque citoyen honorable doit nourrir les plus graves appréhensions quant à l’avenir du système représentatif. Mais à part cela, ce système ne peut absolument pas être préservé, si les parlements sont constamment surmenés pour avoir à envisager une masse infinie de questions plus complexes liées à l’économie privée. Le système parlementaire ne peut être sauvé que par la restriction sage et réfléchie des fonctions des parlements. […]

La dictature économique est beaucoup plus dangereuse que les gens le croient. Une fois que le contrôle autoritaire a été établi, il ne sera pas toujours possible de le limiter au domaine économique. Si nous laissons la liberté économique et l’autosuffisance être détruites, les pouvoirs favorables à la liberté auront perdu tellement de force qu’ils ne seront pas en mesure d’offrir une résistance efficace contre une extension progressive de la destruction de la constitution et de la vie publique en général. Et si cette résistance est progressivement abandonnée – peut-être sans que les gens ne réalisent jamais ce qui se passe réellement – les valeurs fondamentales telles que la liberté individuelle, la liberté de pensée et d’expression et l’indépendance de la science sont exposées à un danger imminent. Ce que nous perdons n’est rien de moins que l’ensemble de cette civilisation que nous avons héritée des générations qui se sont durement battues pour bâtir ses fondations et qui ont même donné leur vie pour elle.

Cassel a ici souligné très clairement quelques-unes des raisons pour lesquelles l’interventionnisme économique et étatique est responsable de la planification économique vers la dictature. Regardons maintenant un autre aspect du problème. Voyons si nous pouvons identifier, d’une manière indubitable, certains des principaux points de repère ou de panneaux indicateurs qui peuvent nous dire si nous nous approchons ou si nous nous éloignons du totalitarisme.

J’ai dit tout à l’heure que trois grandes tendances marquent la dérive vers le totalitarisme, et que la première et la plus important, parce que les deux autres en découlent, est la pression pour une augmentation constante de l’intervention étatique, des dépenses publiques et du pouvoir de l’État. Considérons maintenant les deux autres tendances.

J’ai dit tout à l’heure que trois grandes tendances marquent la dérive vers le totalitarisme, et que la première et la plus important, parce que les deux autres en découlent, est la pression pour une augmentation constante de l’intervention étatique, des dépenses publiques et du pouvoir de l’État. Considérons maintenant les deux autres tendances.

La deuxième grande tendance qui marque la dérive vers le totalitarisme est celle vers de plus en plus de concentration du pouvoir dans les mains de l’État central. Cette tendance est plus facilement reconnaissable ici aux États-Unis, parce que nous avons apparemment une forme fédérale d’État et nous pouvons facilement voir la croissance du pouvoir à Washington, au détriment des autres États.

Je peux souligner ici que la concentration du pouvoir et la centralisation du pouvoir ne sont que deux noms pour la même chose. Cette deuxième tendance est une conséquence nécessaire de la première. Si l’État central contrôle de plus en plus notre vie économique, il ne peut pas permettre que cela soit fait par les différents États. La pression à l’uniformité et la pression à la centralisation du pouvoir sont deux aspects d’une même pression.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi il en est ainsi. De toute évidence, si l’État intervient dans les affaires, il ne peut y avoir 48 différents types d’interventions contradictoires. Et de toute évidence, si l’État impose un « plan économique » général, il ne peut pas imposer 48 plans différents et contradictoires. La planification centrale n’est possible qu’avec la centralisation du pouvoir étatique. Et la croyance profonde en la bonté et en la nécessité d’une réglementation uniforme et d’une planification centrale est tellement grande que l’État fédéral assume de plus en plus des compétences précédemment exercées par les États ; et la Cour Suprême continue fermement à étendre la clause de commerce entre les États de la Constitution pour autoriser des pouvoirs et des interventions fédérales que les Pères fondateurs n’auraient jamais souhaités. Au même moment, les décisions récentes de la Cour suprême ont traité le dixième amendement de la Constitution pratiquement comme s’il n’existait pas [2].

Un exemple notable de cette tendance existe à l’égard de la législation du travail. Les décisions de la Cour Suprême sur la loi Wagner et la loi Taft-Hartley (légalement et essentiellement une simple modification de la loi Wagner) ont non seulement cessé de s’élargir dans le domaine de la réglementation fédérale pour couvrir les activités et les relations du travail qui sont principalement, sinon entièrement, intra-étatiques, mais ont jugé que les États eux-mêmes n’ont aucun pouvoir sur ces activités et ces relations principalement internes si le Congrès a choisi de « préempter » le terrain.

La troisième tendance qui marque la dérive vers le totalitarisme est la centralisation croissante et la concentration du pouvoir dans les mains du président au détriment des deux branches coordonnées de l’État, le Congrès et les tribunaux. Aux États-Unis, cette tendance est très marquée aujourd’hui. À écouter nos pro-totalitaires, le devoir principal du Congrès est de suivre le « leadership » du président en toutes choses, d’être un jeu de oui-oui, d’agir comme une simple approbation sans discussion.

Les dangers du pouvoir personnel ont été tellement mis en valeur et mis en scène ces dernières années – nous avons vu tant d’exemples déplorables, de Hitler et de Staline à leurs nombreuses éditions de poche, Mossadegh et Perons – que tout avertissement de ce danger auprès des Américains peut sembler inutile. Pourtant, la plupart des Américains, comme les citoyens des pays déjà victimes de leur propre Mussolini, peuvent se révéler incapables de reconnaître ce mal jusqu’à ce qu’il ait augmenté au-delà du point de contrôle. Un accompagnement invariable de la croissance du césarisme est le mépris croissant exprimé par les organes législatifs, et l’impatience avec leur « lenteur » dans l’adoption du programme du « leader » ou leurs « tactiques d’obstruction » réelles ou leurs « amendements invalidants ». Pourtant, ces dernières années, la dérision du Congrès est presque devenue en Amérique un passe-temps national. Et une partie importante de la presse ne se lasse jamais de vilipender le Congrès pour « ne rien faire » – pour ne pas empiler plus de montagnes de législation sur les montagnes déjà existantes de législation – ou pour avoir omis d’adopter dans son intégralité le « programme du Président » [3].

Si nous nous demandons comment il se fait que le Congrès et d’autres organes législatifs dans le monde contemporain ont tendance à tomber dans le discrédit, nous constatons encore une fois que la réponse réside dans la foi contemporaine apparemment inébranlable dans la nécessité et la bienveillance d’une intervention en constante expansion de l’État. Le Congrès et les planificateurs ne peuvent jamais s’entendre entre eux sur ce que devrait faire précisément l’État pour remédier à un mal supposé. Ils ne peuvent pas s’entendre sur une loi générale sans ambiguïté, dont l’application dans des cas spécifiques pourrait être laissée en toute sécurité aux tribunaux. Tout ce qu’ils peuvent convenir, c’est que « quelque chose doit être fait ». En d’autres termes, tout ce qu’ils peuvent convenir, c’est que l’État doit intervenir, que la zone spéciale de l’activité économique en discussion doit être « contrôlée ». Donc ils formulent une loi énonçant un certain nombre d’objectifs vagues mais pompeux et créent une agence ou une commission dont la fonction est d’atteindre ces objectifs grâce à sa propre omniscience et à sa discrétion. La loi nationale des relations du travail (la loi Wagner-Taft-Hartley) est un exemple typique. Elle met en place un Conseil national des relations du travail, qui est alors conçu pour être à la fois un procureur, un tribunal et un corps législatif, et commence à fixer une série de décisions et à prononcer une série de jugements, dont la plupart ne surprennent pas plus les membres du Congrès qui ont créé l’agence en premier lieu que les autres.

Dès lors, le Congrès est traité principalement dans ce domaine particulier comme une nuisance. Les corps administratifs qu’il a mis en place n’apprécient pas son « interférence » et son « intervention » dans leurs activités. Ces corps administratifs se consacrent en grande partie à vanter leur « discrétion administrative » au détriment de l’État de droit – qui est comme tout corps de règles claires qui doivent être appliquées par les tribunaux. Tout effort ultérieur du Congrès pour réduire la portée de la discrétion administrative, de l’arbitraire et du caprice est dénoncé comme « rédhibitoire » aux corps administratifs, et comme interférant avec cette « flexibilité » de l’action si chère au cœur administratif.

Parallèlement à cette croissance des agences administratives et de la puissance administrative, de moins en moins contrôlée par le Congrès ou par les tribunaux, il y a eu une interprétation élargissant constamment les pouvoirs constitutionnels du président. Cela s’est produit à la fois dans la politique étrangère et dans le domaine domestique.

Elle est particulièrement marquée dans le domaine des relations extérieures. La Constitution, contrairement aux hypothèses répétées des champions de l’omnipotence présidentielle, ne donne nulle part expressément au Président le pouvoir de conduire les relations étrangères. Plus précisément, il a simplement le pouvoir formel de « recevoir les ambassadeurs et autres ministres publics ». Peut-être que cela implique le pouvoir sur la conduite de routine des affaires étrangères, qui pourrait difficilement être exercé par le Congrès, mais il ne s’applique certainement pas à une décision cruciale. Car les Pères fondateurs ont seulement donné au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre. Et ils ont spécifiquement prévu qu’aucun traité ne puisse être fait par le président sans « l’avis et le consentement du Sénat ». Dans la pratique, depuis George Washington, les présidents ont généralement ignoré l’instruction de demander l’avis du Sénat dans l’élaboration des traités. Et au cours des dernières années, ils ont maintes fois essayé de se soustraire à l’exigence même du consentement sénatorial. Ils l’ont fait par trois dispositifs extra-constitutionnels.

L’un d’eux est d’encadrer et de signer un traité compliqué multilatéral et ensuite prétendre que le Sénat doit ratifier sans proposer des modifications parce que toute tentative d’introduire des amendements rendrait l’ensemble du traité impossible.

Un second dispositif, rentrant de plus en plus dans la pratique, a été d’encadrer un traité instituant une agence internationale qui est autorisée dès lors à prendre ses propres actions ou à prendre ses propres décisions par discrétion. Cela vaut pour les Nations Unies, avec ses innombrables sous-agences, au Fonds monétaire international et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Une fois que le Sénat a approuvé un tel arrangement, il perd sa parole au regard des décisions prises par l’agence, quoique le président puisse toujours avoir un peu de contrôle partiel avec ses nominations exécutives pour les membres d’un tel corps.

Le troisième dispositif extra-constitutionnel est, bien sûr, de recourir à un « accord exécutif » au lieu d’un « traité », affirmant que cela est tout aussi contraignant pour le Congrès et le pays que l’aurait été un traité, et de se soustraire ainsi à l’exigence constitutionnelle par la ratification du Sénat. Lorsque le Sénat a essayé de passer un amendement de clarification (et l’a raté par un seul vote de la majorité des deux tiers nécessaire pour le faire adopter) afin d’assurer la suprématie de la Constitution sur les traités, et pour empêcher l’amendement déguisé de la Constitution à travers le dispositif de conclusion des traités, le président Eisenhower et ses conseillers s’y sont opposés. Dans ce débat, la presse pro-présidentielle, dans ses colonnes d’information, faisait constamment référence à cette modification proposée comme une tentative de freiner « les pouvoirs du Président de conclure des traités ». Ils ont utilisé cette phrase à plusieurs reprises face au fait qu’il n’y avait pas de pouvoir exclusivement présidentiel de conclure des traités dans la Constitution. Le président n’a pas le pouvoir de conclure des traités qui ne nécessitent pas l’avis et le consentement du Sénat, et avec l’approbation des deux tiers des sénateurs présents. L’affirmation selon laquelle il existe un pouvoir présidentiel de faire des « accords-cadres » avec les nations étrangères contraignantes sur ce pays, que le Sénat n’a pas le droit de contrôler, est totalement sans fondement.

Dans la sphère domestique, les pouvoirs du président ont augmenté principalement grâce à la multiplication constante des organismes fédéraux. Beaucoup d’entre eux, grâce à leurs pouvoirs législatifs et d’application des lois, et à leur grande latitude discrétionnaire, sont devenus à la fois des agences législatives et des agences policières largement en dehors du contrôle du Congrès.

Les grandes guerres dans lesquelles les États-Unis se sont engagés au cours des 40 dernières années ont aussi conduit à une énorme croissance de ce qu’on appelle les pouvoirs de guerre du président. Pourtant, il n’est fait aucune mention spécifique des « pouvoirs de guerre », ni aucune liste de ceux-ci, dans la Constitution. Cette croissance des pouvoirs de guerre découle principalement des précédents créés par l’hypothèse contestée ou par l’usurpation de ces pouvoirs par les présidents dans le passé. D’où leur nature cumulative régulière.

Enfin, l’habitude de l’hyper-présidentialisation a conduit à l’affirmation d’un pouvoir toujours plus étendu. Un exemple remarquable de cela était l’action du Président Truman en saisissant les usines sidérurgiques du pays en 1952, afin de forcer les entreprises sidérurgiques à accepter la décision des salaires de l’Office de stabilisation des salaires qu’il avait mandaté. Les avocats de l’État ont fait valoir avec un ton mielleux, et M. Truman a lui-même affirmé, que le président pourrait le faire en vertu de ses « pouvoirs de réserve » ou de ses « pouvoirs inhérents » garantis par la Constitution. Ce fut encore une affirmation de pouvoirs que la Constitution elle-même ne mentionne nulle part. Et si cette demande a été définitivement rejetée par la Cour suprême, ce n’est que par un vote de six à trois. Les membres des minorités ont fait valoir que le président pourrait saisir ce qu’il voulait dans ces prétendus pouvoirs inhérents ou pouvoirs de réserve. Si cela devient la décision de la majorité, aucune propriété privée du pays ne serait à l’abri de la saisie. Le pouvoir présidentiel serait alors sans contrôle et pratiquement illimité.

Il devrait être à peine nécessaire de souligner que cette expansion constante des demandes de pouvoirs présidentiels a presque nécessairement été accompagnée par une réduction constante des pouvoirs et des prérogatives du Congrès. Aujourd’hui, nous constatons même un ressentiment croissant du pouvoir congressionnel d’investigation de la branche exécutive. C’est sûrement un pouvoir minimal, sans lequel le Congrès ne pourrait pas intelligemment exercer ses autres fonctions. Mais les enquêtes du Congrès ont dans les dernières années été constamment dénoncées, soit sur le terrain parce qu’elles empêchaient les agences exécutives « de faire le travail », soit sous le prétexte qu’elles sapent le moral des fonctionnaires fédéraux et sont presque invariablement injustes. Il est ironique que le Congrès, dont la capacité de contrôler le pouvoir présidentiel a été en constante diminution au cours des quarante dernières années, doive aujourd’hui être plus souvent que jamais accusé dans la presse « d’usurper » les fonctions, les pouvoirs ou les prérogatives du président.

Un des développements remarquables de la dernière décennie, en fait, a été la fréquence avec laquelle le président, sous un prétexte ou un autre, a « interdit » aux membres de l’exécutif de témoigner sur certaines activités de l’exécutif devant les comités du Congrès. De plus en plus d’activités de l’État fédéral ont tendance à devenir « top secrètes », même en temps de paix. Il est dit au Congrès de ne pas s’immiscer dans quelque chose qui n’est pas de son ressort. Les gens, qui ont la prétention de parler au nom du président, sont souvent prêts à affirmer ce que nous pouvons appeler le principe de l’irresponsabilité exécutive ou l’absence de responsabilité – c’est le principe que le président n’a pas à rendre de comptes aux représentants élus du peuple pour ses actes officiels.

On pourrait penser que les horribles exemples de Mussolini, Hitler, Staline, Mossadegh, Perón, etc., devraient donner davantage à réfléchir à nos propres défenseurs du pouvoir exécutif aux États-Unis. Pourquoi n’y réfléchissent-ils pas ? En partie, sans doute, à cause de l’habitude enracinée de mettre son propre pays dans une catégorie à part, comme si ce qui est arrivé à l’étranger ne peut avoir aucune relation avec ce qui se passe à domicile. C’est la vieille illusion du « ça ne peut pas arriver ici ».

Une autre raison pour laquelle ces tendances dictatoriales à l’étranger ne sont pas liées à nos propres tendances nationales, c’est que nous sommes dans l’habitude d’utiliser des termes différents pour décrire des évolutions similaires, selon qu’ils se produisent à l’étranger ou à domicile. Nous pouvons appeler une tendance étrangère une tendance vers la dictature, mais plaider pour cette même tendance à domicile en raison du fait que nous avons besoin d’un exécutif « fort ».

Maintenant, il est vrai qu’il existe un danger véritable d’avoir un exécutif si faible, si incapable de maintenir la loi, l’ordre et la fermeté et la fiabilité de la politique, que la faiblesse de l’exécutif lui-même engendre une menace de soulèvement révolutionnaire suivie par la dictature. Mais cela n’arrive que dans des conditions rares et particulières, et il n’y a aucun signe de son existence dans l’Amérique d’aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, l’exemple le plus frappant que nous avons d’un exécutif « faible » dans le monde occidental est en France. Mais lorsque nous examinons ce cas de plus près, nous constatons que le défaut réel dans le système français est moins que le Premier ministre n’a pas de pouvoir légal suffisant tout au long de son mandat, mais plutôt que son mandat est instable. L’Assemblée française peut voter de manière irresponsable pour le sortir du pouvoir à tout moment. Il n’a aucun pouvoir correspondant à la dissolution pour forcer le Parlement français d’exercer de manière responsable ses pouvoirs de destitution. N’ayant aucune sécurité lors de son mandat, il est trop souvent paralysé dans l’action. Pourtant, les Français, au lieu de lui donner le pouvoir sans équivoque de dissolution, que possède par exemple le Premier ministre de Grande-Bretagne, ont essayé de résoudre le problème de la mauvaise façon en donnant au Premier ministre des « pouvoirs de décret-loi » qu’il ne devrait pas avoir. En d’autres termes, au lieu de forcer l’Assemblée à exercer ses pouvoirs d’approbation ou de désapprobation responsable, les Français ont donné périodiquement au Premier ministre des pouvoirs qui doivent être correctement exercés seulement par une législature.

Peu importe si cette analyse de la situation française actuelle est considérée comme correcte. Il est clair qu’en dehors de la France, aucune nation majeure ne souffre aujourd’hui à cause d’un exécutif « trop faible ». La plupart des pays dits « libres », y compris nous-mêmes, souffrons déjà de pouvoirs dangereusement excessifs aux mains de l’exécutif, et surtout d’un État qui a acquis des pouvoirs dangereux.

Dans un État fédéral limité à sa propre sphère, le président pourrait bien céder plus de pouvoirs qu’il n’en a à l’heure actuelle, dans certains domaines, et moins de pouvoirs dans d’autres. Mais aucun argument général pour un exécutif « fort » ne peut sembler plausible tant qu’il reste ambigu et vague dans ses spécifications. Si nous devons parler en termes généraux, alors nous sommes en droit de dire que les pouvoirs et les responsabilités du président se sont étendus bien au-delà de ceux qui peuvent ou doivent être exercés par un seul homme.

Nous avons décrit ce que j’ai appelé les trois grandes tendances qui marquent une dérive vers le totalitarisme. Ce sont (1) la tendance de l’État à tenter d’intervenir de plus en plus et de contrôler la vie économique, (2) la tendance à la concentration de plus en plus de pouvoir dans les mains de l’État central au détriment des collectivités locales, et (3) la tendance à de plus en plus de concentration du pouvoir dans les mains de l’exécutif au détriment du législatif et du judiciaire.

Je suis tenté d’ajouter une quatrième tendance, la pression pour un gouvernement mondial.

L’ajout de cela va sans doute choquer beaucoup de libéraux auto-proclamés et d’idéalistes bien intentionnés qui considéreraient l’établissement d’un gouvernement mondial comme le couronnement du libéralisme et de l’internationalisme. Un petit examen va toutefois nous montrer que la pression présente pour un gouvernement mondial représente un faux internationalisme et un recul de la liberté. C’est, au contraire, simplement l’équivalent à l’échelle mondiale de la pression pour un État centralisé à l’échelle nationale. On vise à mettre en place le mécanisme coercitif du gouvernement mondial avant que le monde soit vaguement prêt, dans ses sentiments ou son idéologie, pour accepter un gouvernement mondial. Les fanatiques de tels mécanismes sont trop impatients d’étudier les préliminaires nécessaires à un gouvernement mondial (même en supposant que le gouvernement mondial, qui concentrerait tous les pouvoirs politiques mondiaux dans quelques mains, soit encore en définitive souhaitable). Ces fanatiques pour un gouvernement mondial centralisé avec des pouvoirs coercitifs ne parviennent pas à reconnaître que si la bonne volonté internationale et la clairvoyance intellectuelle existaient de la part des hommes d’État nationaux, pratiquement tous les objectifs raisonnables d’un gouvernement mondial supposé pourraient être atteints sans la mise en place d’un gouvernement mondial. Et jusqu’à ce que cette bonne volonté et cette clairvoyance soient réalisées au sein des nations, la création d’un État mondial compulsif serait soit futile soit catastrophique.

La pression pour un gouvernement mondial, en fait, ne représente pas le véritable internationalisme, mais l’inter-gouvernementalisme, l’inter-étatisme. Elle conduirait à la mise en place de mécanismes pour une coercition universelle et procustéenne. Nous semblons être en mouvement, à l’époque actuelle, vers de plus en plus de restrictions des libertés des individus par les agences étatiques. C’est la tendance qui a produit la pression pour la fixation des prix internationaux, la création de « stocks de sécurité » de produits internationaux, l’institution des subventions et des documents internationaux, la création par l’État paternaliste d’industries dans les pays « sous-développés », sans égard à leur convenance, efficacité ou besoin, et enfin la croissance inflationniste internationale, représentée par des institutions telles que le Fonds monétaire international.

Cette tendance générale est une parodie de la liberté internationale de l’individu, qui est l’essence du véritable internationalisme. Pour un véritable internationalisme, l’internationalisme ne consiste pas à contraindre les contribuables, les citoyens d’une nation, ou les habitants d’une région du globe à subventionner, ou à faire l’aumône, ou même à faire des « affaires » avec les citoyens de tout autre pays, ou les habitants de toute autre partie du globe. Le véritable internationalisme, au contraire, consiste à permettre au citoyen ou à l’entreprise d’un pays à acheter ou vendre, ou à échanger avec le citoyen ou l’entreprise de toute autre nation. Elle consiste, en bref, en la liberté du commerce défendue si éloquemment par Adam Smith au XVIIIe siècle et pratiquement réalisé dans le XIXe – une liberté du commerce qui (malgré beaucoup d’agences internationales et de traités multilatéraux) a maintenant été détruite.

Nous perdons aujourd’hui nos libertés pour une fausse idéologie – ou, pour employer une expression plus équivoque, en raison de la confusion intellectuelle. Rien n’est plus typique de cette confusion intellectuelle contemporaine que l’énonciation par l’ancien Président Roosevelt des prétendues Quatre Libertés. Comme George Santayana le souligne dans un passage de Dominations and Powers :

Parmi les « Quatre Libertés » réclamées par le président Roosevelt au nom de l’humanité, deux sont négatives, étant des libertés par rapport à [« freedoms from » en anglais, NdT], et non des libertés de [« freedoms to », NdT]. S’il avait choisi le mot « liberté » [« liberty », NdT], il aurait trébuché sur la réalisation de ces exemptions souhaitées, parce que l’expression « des libertés par rapport à » est idiomatique, mais l’expression « liberté de » [« liberty from », NdT] aurait été impossible. « Liberté » [« Liberty », NdT] semble donc impliquer la liberté vitale, l’exercice des pouvoirs et des vertus natifs de son pays. Mais la liberté par rapport à la misère ou à la peur est seulement une condition à l’exercice régulier de la vraie liberté. D’autre part c’est plus qu’une demande de la liberté ; car elle exige l’assurance et la protection des institutions de prévoyance, qui impliquent la domination d’un État paternel, avec des privilèges artificiels fixés par la loi. Ce serait la liberté par rapport aux dangers d’une vie libre. Cela nous montre la liberté réduisant son domaine et négociant pour la sécurité d’abord.

Le monde contemporain s’est égaré, en somme, car il a cherché la liberté par rapport aux dangers et aux risques de la liberté.

—

Suivre les articles de l’anthologie libertarienne de Robert Wenzel.

Notes :

- Cobden-Sanderson, Londres, 1934. ↩

- Le dixième amendement se lit comme suit : « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni prohibés aux États, sont réservés aux États respectivement, ou au peuple. » ↩

- Il est instructif de rappeler à cet égard que le 80e Congrès, que le président Truman a accusé de « ne rien faire », fait passer 457 projets de loi d’intérêt privé et 906 nouvelles lois publiques – un total de 1363. Cet enregistrement était typique de nos usines législatives modernes. Le 79e Congrès a adopté 892 projets de loi d’intérêt privé et 734 nouvelles lois publiques. Et ainsi de suite. ↩