était plus

fort que sa mère dit-elle (chez B. Pivot). Ecoutons-la, lisons ce qu’elle dit

de l’écriture. « La délivrance c’est

quand la nuit commence à s’installer, quand le travail cesse dehors, reste ce

luxe que nous avons, nous, d’en pouvoir écrire dans la nuit. Nous pouvons

écrire à n’importe quelle heure. Nous ne sommes pas sanctionnés par des ordres,

des horaires, des chefs, des armes, des amandes, des insultes, des flics, des

chefs et des chefs et des poules couveuses des fascismes de demain. La lutte du

Vice-Consul est une lutte à la fois naïve et révolutionnaire. C’est ça

l’injustice majeure du temps, de tous les temps. Et si on ne pleure pas

là-dessus une fois dans sa vie on ne pleure sur rien. Et ne pleurer jamais

c’est ne pas vivre. Pleurer il faut que ça aie lieu aussi. Si c’est inutile de

pleurer je crois qu’il faut quand même pleurer parce que le désespoir c’est

tangible, ça reste. Le souvenir du désespoir ça reste. Quelquefois ça tue.

Ecrire. Je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas. Et

on écrit. C’est l’inconnu qu’on porte en soi. Ecrire c’est ça qui est atteint,

c’est ça ou rien. On peut parler d’une maladie de l’écrit. Ce n’est pas simple

ce que j’essaie de dire là. Mais je crois qu’on peut s’y retrouver, camarades

de tous les pays. Il y a une folie d’écrire qui est en soi-même. Une folie

d’écrire furieuse, mais ce n’est pas pour cela qu’on est dans la folie, au

contraire. L’écriture c’est l’inconnu, avant d’écrire on ne sait rien de ce qu’on

va écrire, et en toute lucidité. C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son

corps. Ce n’est même pas une réflexion, écrire, c’est une sorte de faculté

qu’on a, à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d’une autre personne

qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui

quelquefois, de son propre fait, est en danger d’en perdre la vie. Si on savait

quelque chose de ce qu’on va écrire avant de la faire, avant d’écrire on

n’écrirait jamais, ce ne serait pas la peine. Ecrire c’est tenter de savoir ce

qu’on écrirait si on écrivait, on ne le sait qu’après. Avant c’est la question

la plus dangereuse que l’on puisse se poser. Mais c’est la plus courante aussi.

L’écrit, ça arrive comme le vent. C’est nu, c’est de l’encre. C’est l’écrit et

ça passe comme rien d’autre ne passe dans la vie. Rien de plus, sauf elle, la

vie. » (Ecrire, ed Gallimard- ici lecture faite par Audrey Bonnet in

France culture le 20 février 2012 émission de Marie Richeux « Je déballe

ma bibliothèque ».)

était plus

fort que sa mère dit-elle (chez B. Pivot). Ecoutons-la, lisons ce qu’elle dit

de l’écriture. « La délivrance c’est

quand la nuit commence à s’installer, quand le travail cesse dehors, reste ce

luxe que nous avons, nous, d’en pouvoir écrire dans la nuit. Nous pouvons

écrire à n’importe quelle heure. Nous ne sommes pas sanctionnés par des ordres,

des horaires, des chefs, des armes, des amandes, des insultes, des flics, des

chefs et des chefs et des poules couveuses des fascismes de demain. La lutte du

Vice-Consul est une lutte à la fois naïve et révolutionnaire. C’est ça

l’injustice majeure du temps, de tous les temps. Et si on ne pleure pas

là-dessus une fois dans sa vie on ne pleure sur rien. Et ne pleurer jamais

c’est ne pas vivre. Pleurer il faut que ça aie lieu aussi. Si c’est inutile de

pleurer je crois qu’il faut quand même pleurer parce que le désespoir c’est

tangible, ça reste. Le souvenir du désespoir ça reste. Quelquefois ça tue.

Ecrire. Je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas. Et

on écrit. C’est l’inconnu qu’on porte en soi. Ecrire c’est ça qui est atteint,

c’est ça ou rien. On peut parler d’une maladie de l’écrit. Ce n’est pas simple

ce que j’essaie de dire là. Mais je crois qu’on peut s’y retrouver, camarades

de tous les pays. Il y a une folie d’écrire qui est en soi-même. Une folie

d’écrire furieuse, mais ce n’est pas pour cela qu’on est dans la folie, au

contraire. L’écriture c’est l’inconnu, avant d’écrire on ne sait rien de ce qu’on

va écrire, et en toute lucidité. C’est l’inconnu de soi, de sa tête, de son

corps. Ce n’est même pas une réflexion, écrire, c’est une sorte de faculté

qu’on a, à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d’une autre personne

qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui

quelquefois, de son propre fait, est en danger d’en perdre la vie. Si on savait

quelque chose de ce qu’on va écrire avant de la faire, avant d’écrire on

n’écrirait jamais, ce ne serait pas la peine. Ecrire c’est tenter de savoir ce

qu’on écrirait si on écrivait, on ne le sait qu’après. Avant c’est la question

la plus dangereuse que l’on puisse se poser. Mais c’est la plus courante aussi.

L’écrit, ça arrive comme le vent. C’est nu, c’est de l’encre. C’est l’écrit et

ça passe comme rien d’autre ne passe dans la vie. Rien de plus, sauf elle, la

vie. » (Ecrire, ed Gallimard- ici lecture faite par Audrey Bonnet in

France culture le 20 février 2012 émission de Marie Richeux « Je déballe

ma bibliothèque ».)

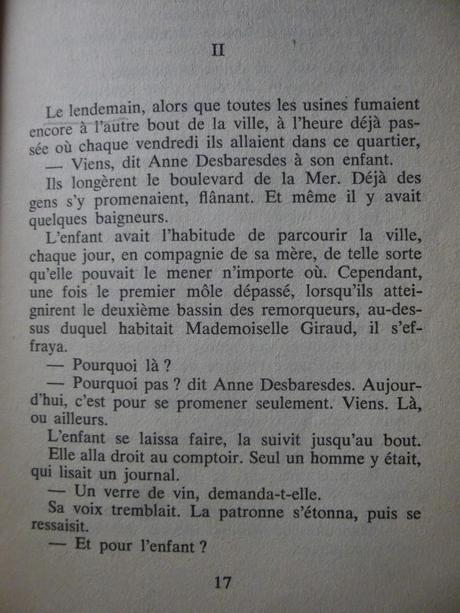

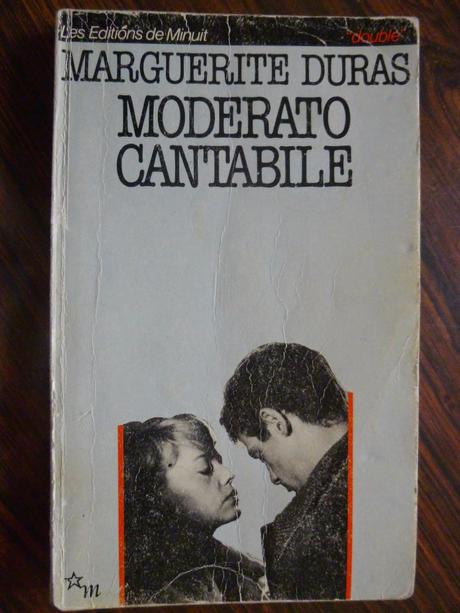

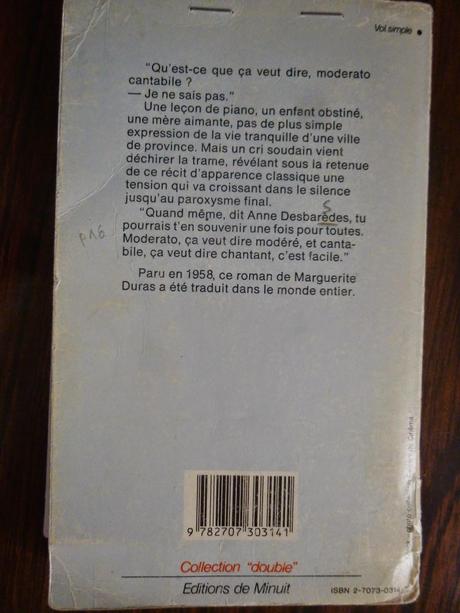

Marguerite Duras joue des mots comme cette « Madame française, qui joue du piano dans la pièce attenante » (L’Amant de la Chine du Nord). Et à propos de piano,

voici l’incipit de Moderato cantabile, le livre que je préfère de

tous ceux que j’ai lus d’elle (peut-être à égalité avec L’Amant tout de

même) :

voici l’incipit de Moderato cantabile, le livre que je préfère de

tous ceux que j’ai lus d’elle (peut-être à égalité avec L’Amant tout de

même) : Veux-tu lire ce qu’il y a d’écrit

au-dessus de ta partition? demanda la dame.

— Moderato cantabile, dit

l’enfant.

La dame ponctua cette réponse

d’un coup de crayon sur le clavier. L’enfant resta immobile, la tête tournée

vers sa partition.

— Et qu’est-ce que ça veut dire,

moderato cantabile?

— Je ne sais pas.

Une femme, assise à trois mètres

de là, soupira.

— Tu es sûr de ne pas

savoir ce que ça veut dire, moderato cantabile? reprit la dame.

L’enfant ne répondit pas. La dame

poussa un cri d’impuissance étouffé, tout en frappant de nouveau le clavier de

son crayon. Pas un cil de l’enfant ne bougea. La dame se retourna.

— Madame Desbaresdes, quelle tête

vous avez là, dit-elle.

Anne Desbaresdes soupira une

nouvelle fois.

— A qui le dites-vous, dit-elle.

L’enfant, immobile, les yeux

baissés, fut seul à se souvenir que le soir venait d’éclater. Il en frémit.

— Je te l’ai dit la dernière

fois, je te l’ai dit l’avant-dernière fois, je te l’ai dit cent fois, tu es sûr

de ne pas le savoir?

L’enfant ne jugea pas bon de

répondre. La dame reconsidéra une nouvelle fois l’objet qui était devant elle.

Sa fureur augmenta.

— Ça recommence, dit tout bas

Anne Desbaresdes.

— Ce qu’il y a, continua la dame,

ce qu’il y a, c’est que tu ne veux pas le dire.

Anne Desbaresdes aussi

reconsidéra cet enfant de ses pieds jusqu’à sa tête mais d’une autre façon que

la dame.

— Tu vas le dire tout de suite,

hurla la dame. L’enfant ne témoigna aucune surprise. Il ne répondit toujours

pas. Alors la dame frappa une troisième fois sur le clavier, mais si fort que

le crayon se cassa. Tout à côté des mains de l’enfant. Celles-ci étaient à

peine écloses, rondes, laiteuses encore. Fermées sur elles-mêmes, elles ne

bougèrent pas.

— C’est un enfant difficile, osa

dire Anne Dessbaresdes, non sans une certaine timidité.

L’enfant tourna la tête vers

cette voix, vers elle, vite, le temps de s’assurer de son existence, puis il

reprit sa pose d’objet, face à la partition. Ses mains restèrent fermées.

— Je ne veux pas savoir

s’il est difficile ou non, Madame Desbaresdes, dit la dame. Difficile ou pas,

il faut qu’il obéisse, ou bien.

Dans le temps qui suivit ce

propos, le bruit de la mer entra par la fenêtre ouverte. Et avec lui, celui,

atténué, de la ville au cœur de l’après-midi de ce printemps.

— Une dernière fois. Tu es sûr de

ne pas le savoir?

Une vedette passa dans le cadre

de la fenêtre ouverte. L’enfant, tourné vers sa partition, remua à peine —

seule sa mère le sut — alors que la vedette lui passait dans le sang. Le

ronronnement feutré du moteur s’entendit dans toute la ville. Rares étaient les

bateaux de plaisance. Le rose de la journée finissante colora le ciel tout

entier. D’autres enfants, ailleurs, sur les quais, arrêtés, regardaient.

— Sûr, vraiment, une dernière

fois. Tu es sûr? Encore, la vedette passait.

La dame s’étonna de tant

d’obstination. Sa colère fléchit et elle se désespéra de si peu compter aux

yeux de cet enfant, que d’un geste, pourtant, elle eût pu réduire à la parole,

que l’aridité de son sort, soudain, lui apparut.

— Quel métier, quel métier, quel

métier, gémit-elle.

Anne Desbaresdes ne releva pas le

propos, mais sa tête se pencha un peu de la manière, peut-être, d’en convenir.

La vedette eut enfin fini de

traverser le cadre de la fenêtre ouverte. Le bruit de la mer s’éleva, sans

bornes, dans le silence de l’enfant.

— Moderato?

L’enfant ouvrit sa main, la

déplaça et se gratta légèrement le mollet. Son geste fut désinvolte et

peut-être la dame convint-elle de son innocence.

— Je sais pas, dit-il, après

s’être gratté.

Les couleurs du couchant

devinrent tout à coup si glorieuses que la blondeur de cet enfant s’en trouva

modifiée.

— C’est facile, dit la dame un

peu plus calmement.

Elle se moucha longuement.

—

Quel

enfant j’ai là, dit Anne Desbaresdes joyeusement, tout de même, mais quel

enfant j’ai fait là, et comment se fait-il qu’il me soit venu avec cet

entêtement-là …

La dame ne crut pas bon de

relever tant d’orgueil.

—

Ca

veut dire, dit-elle à l’enfant – écrasée –

pour la centième fois, ça veut dire modéré et chantant.

—

Modéré

et chantant, dit l’enfant totalement en allé où ?

------------------

Moderato cantabile :

Un professeur de Piano, Mlle

Giraud, revêche et obstinée dans sa volonté de faire changer Anne Desbaresdes

de mode d’éducation de son enfant. Elle oppose à la mère l’idée qu’il faut

imposer sa loi, la loi et la volonté de l’adulte, et cela au risque de

l'arbitraire. Enfin Mlle Giraud promet à la mère beaucoup de difficultés avec

son enfant si elle ne change pas à cet égard.

L’enfant : il est blond,

joueur, solitaire, il aime l’activité du port, les bateaux et leurs mouvements.

Il câline sa mère dans une continuelle nécessité d’être rassuré par sa

présence, il aime sa mère et sait se conduire avec elle, en "petit

homme". Il oppose aux consignes du professeur de piano une obstination

sourde et désinvolte. Il n’aime pas les leçons de piano répétitives et

ennuyeuses alors qu’il réussit très bien quand il accepte la

consigne; il est doué, il est capable d'une interprétation musicale de la

sonatine de Diabelli. Il aime la musique qu'il joue et chante l'air avec

plaisir. Il est conscient de l'amour de sa mère et il est un complice docile

des escapades maternelles.

Desbaresdes est la mère de cet

enfant et l’héroïne du roman. Elle s’ennuie à mourir dans son milieu. C'est une

jeune femme. Elle traverse la ville tous les vendredis après-midi avec son

enfant pour la leçon de piano : elle est autorisée à sortir, semble-t-il,

pour cela et depuis peu. La traversée de la ville dans sa partie populaire lui

est, socialement, interdite.

Elle aime son enfant dans ses

entêtements, ses oppositions farouches à l'autoritarisme du professeur de

piano; elle aime cette vie difficile qu'il lui impose, même si (et peut-être

surtout) elle ne sait comment s'y prendre pour lui faire aimer ces leçons et

lui faire accepter la nécessité d'obéir.

Le meurtre d’une femme, par son

amant dans le café d'en face, l’émeut. Et l'intrigue.

Elle veut savoir comment deux

amants en sont arrivés là. C'est à partir de sa propre figure de femme,

notamment dans sa relation aux hommes, qu'elle tente de comprendre : comment

cette femme en est arrivée par amour à demander à son amant de la tuer ?

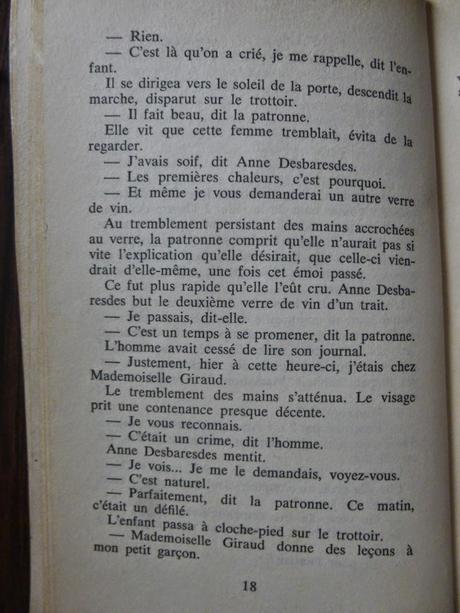

Chauvin : il est cet homme

qui devient le protagoniste d’Anne Desbaresdes.

Il est au comptoir du café quand,

le lendemain du meurtre, il aborde Anne Desbaresdes précisément à propos du

crime. Ils nouent une relation en vidant verre de vin sur verre de vin et

échangent leurs points de vue sur le crime. Très vite les rôles sont partagés.

Elle pose des questions. Lui tente d'y répondre.

C’est un ancien ouvrier de

l’usine de M. Desbaresdes, " libre " dans le temps du

roman, il s’est révolté contre le mode de vie que lui impose l’usine. Il

connaît Mme Anne Desbaresdes. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée

"patronale" où elle assumait son rôle de femme du patron avec ennui

et indifférence pour les ouvriers invités. Depuis cette première rencontre,

Chauvin désire Mme Anne Desbaresdes. Peu à peu, au fil des questions à propos

du meurtre, l'une et l'autre occupent la "place" des amants dans un

relation où le désir sexuel devient une préoccupation principale.

La patronne du café.

Elle a une présence particulière;

à la fois curieuse et protectrice, voire complice des rencontres entre Chauvin

et Anne Desbaresdes ; elle est la serveuse des verres de vin qui enivrent peu à

peu Mme Anne Desbaresdes.

Veux-tu lire ce qu’il y a d’écrit

au-dessus de ta partition? demanda la dame.

— Moderato cantabile, dit

l’enfant.

La dame ponctua cette réponse

d’un coup de crayon sur le clavier. L’enfant resta immobile, la tête tournée

vers sa partition.

— Et qu’est-ce que ça veut dire,

moderato cantabile?

— Je ne sais pas.

Une femme, assise à trois mètres

de là, soupira.

— Tu es sûr de ne pas

savoir ce que ça veut dire, moderato cantabile? reprit la dame.

L’enfant ne répondit pas. La dame

poussa un cri d’impuissance étouffé, tout en frappant de nouveau le clavier de

son crayon. Pas un cil de l’enfant ne bougea. La dame se retourna.

— Madame Desbaresdes, quelle tête

vous avez là, dit-elle.

Anne Desbaresdes soupira une

nouvelle fois.

— A qui le dites-vous, dit-elle.

L’enfant, immobile, les yeux

baissés, fut seul à se souvenir que le soir venait d’éclater. Il en frémit.

— Je te l’ai dit la dernière

fois, je te l’ai dit l’avant-dernière fois, je te l’ai dit cent fois, tu es sûr

de ne pas le savoir?

L’enfant ne jugea pas bon de

répondre. La dame reconsidéra une nouvelle fois l’objet qui était devant elle.

Sa fureur augmenta.

— Ça recommence, dit tout bas

Anne Desbaresdes.

— Ce qu’il y a, continua la dame,

ce qu’il y a, c’est que tu ne veux pas le dire.

Anne Desbaresdes aussi

reconsidéra cet enfant de ses pieds jusqu’à sa tête mais d’une autre façon que

la dame.

— Tu vas le dire tout de suite,

hurla la dame. L’enfant ne témoigna aucune surprise. Il ne répondit toujours

pas. Alors la dame frappa une troisième fois sur le clavier, mais si fort que

le crayon se cassa. Tout à côté des mains de l’enfant. Celles-ci étaient à

peine écloses, rondes, laiteuses encore. Fermées sur elles-mêmes, elles ne

bougèrent pas.

— C’est un enfant difficile, osa

dire Anne Dessbaresdes, non sans une certaine timidité.

L’enfant tourna la tête vers

cette voix, vers elle, vite, le temps de s’assurer de son existence, puis il

reprit sa pose d’objet, face à la partition. Ses mains restèrent fermées.

— Je ne veux pas savoir

s’il est difficile ou non, Madame Desbaresdes, dit la dame. Difficile ou pas,

il faut qu’il obéisse, ou bien.

Dans le temps qui suivit ce

propos, le bruit de la mer entra par la fenêtre ouverte. Et avec lui, celui,

atténué, de la ville au cœur de l’après-midi de ce printemps.

— Une dernière fois. Tu es sûr de

ne pas le savoir?

Une vedette passa dans le cadre

de la fenêtre ouverte. L’enfant, tourné vers sa partition, remua à peine —

seule sa mère le sut — alors que la vedette lui passait dans le sang. Le

ronronnement feutré du moteur s’entendit dans toute la ville. Rares étaient les

bateaux de plaisance. Le rose de la journée finissante colora le ciel tout

entier. D’autres enfants, ailleurs, sur les quais, arrêtés, regardaient.

— Sûr, vraiment, une dernière

fois. Tu es sûr? Encore, la vedette passait.

La dame s’étonna de tant

d’obstination. Sa colère fléchit et elle se désespéra de si peu compter aux

yeux de cet enfant, que d’un geste, pourtant, elle eût pu réduire à la parole,

que l’aridité de son sort, soudain, lui apparut.

— Quel métier, quel métier, quel

métier, gémit-elle.

Anne Desbaresdes ne releva pas le

propos, mais sa tête se pencha un peu de la manière, peut-être, d’en convenir.

La vedette eut enfin fini de

traverser le cadre de la fenêtre ouverte. Le bruit de la mer s’éleva, sans

bornes, dans le silence de l’enfant.

— Moderato?

L’enfant ouvrit sa main, la

déplaça et se gratta légèrement le mollet. Son geste fut désinvolte et

peut-être la dame convint-elle de son innocence.

— Je sais pas, dit-il, après

s’être gratté.

Les couleurs du couchant

devinrent tout à coup si glorieuses que la blondeur de cet enfant s’en trouva

modifiée.

— C’est facile, dit la dame un

peu plus calmement.

Elle se moucha longuement.

—

Quel

enfant j’ai là, dit Anne Desbaresdes joyeusement, tout de même, mais quel

enfant j’ai fait là, et comment se fait-il qu’il me soit venu avec cet

entêtement-là …

La dame ne crut pas bon de

relever tant d’orgueil.

—

Ca

veut dire, dit-elle à l’enfant – écrasée –

pour la centième fois, ça veut dire modéré et chantant.

—

Modéré

et chantant, dit l’enfant totalement en allé où ?

------------------

Moderato cantabile :

Un professeur de Piano, Mlle

Giraud, revêche et obstinée dans sa volonté de faire changer Anne Desbaresdes

de mode d’éducation de son enfant. Elle oppose à la mère l’idée qu’il faut

imposer sa loi, la loi et la volonté de l’adulte, et cela au risque de

l'arbitraire. Enfin Mlle Giraud promet à la mère beaucoup de difficultés avec

son enfant si elle ne change pas à cet égard.

L’enfant : il est blond,

joueur, solitaire, il aime l’activité du port, les bateaux et leurs mouvements.

Il câline sa mère dans une continuelle nécessité d’être rassuré par sa

présence, il aime sa mère et sait se conduire avec elle, en "petit

homme". Il oppose aux consignes du professeur de piano une obstination

sourde et désinvolte. Il n’aime pas les leçons de piano répétitives et

ennuyeuses alors qu’il réussit très bien quand il accepte la

consigne; il est doué, il est capable d'une interprétation musicale de la

sonatine de Diabelli. Il aime la musique qu'il joue et chante l'air avec

plaisir. Il est conscient de l'amour de sa mère et il est un complice docile

des escapades maternelles.

Desbaresdes est la mère de cet

enfant et l’héroïne du roman. Elle s’ennuie à mourir dans son milieu. C'est une

jeune femme. Elle traverse la ville tous les vendredis après-midi avec son

enfant pour la leçon de piano : elle est autorisée à sortir, semble-t-il,

pour cela et depuis peu. La traversée de la ville dans sa partie populaire lui

est, socialement, interdite.

Elle aime son enfant dans ses

entêtements, ses oppositions farouches à l'autoritarisme du professeur de

piano; elle aime cette vie difficile qu'il lui impose, même si (et peut-être

surtout) elle ne sait comment s'y prendre pour lui faire aimer ces leçons et

lui faire accepter la nécessité d'obéir.

Le meurtre d’une femme, par son

amant dans le café d'en face, l’émeut. Et l'intrigue.

Elle veut savoir comment deux

amants en sont arrivés là. C'est à partir de sa propre figure de femme,

notamment dans sa relation aux hommes, qu'elle tente de comprendre : comment

cette femme en est arrivée par amour à demander à son amant de la tuer ?

Chauvin : il est cet homme

qui devient le protagoniste d’Anne Desbaresdes.

Il est au comptoir du café quand,

le lendemain du meurtre, il aborde Anne Desbaresdes précisément à propos du

crime. Ils nouent une relation en vidant verre de vin sur verre de vin et

échangent leurs points de vue sur le crime. Très vite les rôles sont partagés.

Elle pose des questions. Lui tente d'y répondre.

C’est un ancien ouvrier de

l’usine de M. Desbaresdes, " libre " dans le temps du

roman, il s’est révolté contre le mode de vie que lui impose l’usine. Il

connaît Mme Anne Desbaresdes. Ils se sont rencontrés lors d’une soirée

"patronale" où elle assumait son rôle de femme du patron avec ennui

et indifférence pour les ouvriers invités. Depuis cette première rencontre,

Chauvin désire Mme Anne Desbaresdes. Peu à peu, au fil des questions à propos

du meurtre, l'une et l'autre occupent la "place" des amants dans un

relation où le désir sexuel devient une préoccupation principale.

La patronne du café.

Elle a une présence particulière;

à la fois curieuse et protectrice, voire complice des rencontres entre Chauvin

et Anne Desbaresdes ; elle est la serveuse des verres de vin qui enivrent peu à

peu Mme Anne Desbaresdes.

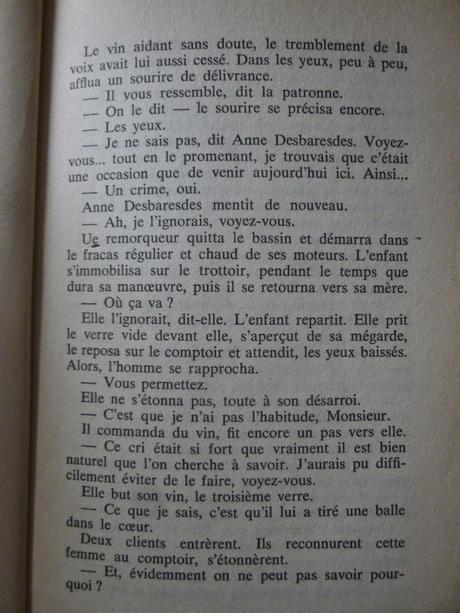

L’intrigue : Un meurtre dans le café assez simple à élucider : un homme a tué sa maîtresse, meurtre passionnel selon les rubriques journalistiques. Cette élucidation n’est pas celle qui intéresse Mme Anne Desbaresdes. Dès le cri de la femme tuée, et l’arrêt brutal de ce cri, Mme Anne Desbaresdes s'interroge. Le cri n’est pas celui d'une femme qui subit la violence d'un crime. Lorsque, devant la foule, la police procède à l’arrestation de l’assassin, ce dernier est indifférent à la présence de tout ce monde. L’amant tueur a des postures amoureuses à l'égard du cadavre de sa maîtresse. Anne Desbaresdes assiste à une scène d’amour, d’empressement amoureux. Le sang de la bouche de la femme dont l’amant s'est barbouillé par ses baisers évoque inconsciemment à Anne Desbaresdes la passion amoureuse.

Au fil de ses questions à Chauvin, Mme Anne Desbaresdes cherche à élucider non pas le meurtre mais la passion amoureuse, celle qui a amené les amants à prendre la décision du crime. Peu à peu il ne s'agit plus du meurtre mais de quelque chose qui ne se dit pas, qui jamais n'est défini, qui s'élabore dans l'évolution de la relation entre Chauvin et Mme Anne Desbaresdes : le désir qu'ils ont l'un de l'autre, le désir sexuel et la question de son accomplissement, de son aboutissement, de la jouissance, comme dépossession de l'être, comme perte de soi. La jouissance lui fait peur même si elle veut la "connaître". La jouissance est peut-être comme l'ivresse due à la consommation itérative et inhabituelle, pour Anne Desbaresdes, de vin rouge. Ou quelque chose qui lui ressemble, qui lui fait pressentir le plaisir et la perte de soi. Et peut-être plus que la perte ? Comme si l’acte sexuel et l’acte de mourir des mains de son amant étaient au fond la même chose. Les questions et les réponses ne lui suffisent plus, Anne Desbaresdes demande à Chauvin de témoigner de la vie du couple. Voire de faire comme s'il était l'amant. Elle finit ainsi par amener Chauvin, vis à vis d'elle, dans la même disposition : passer à l’acte. Mais de quel acte ? A la dernière page Chauvin dit : " Je voudrais que vous soyez morte ", elle répond : " C’est fait." ! Chauvin connaissait donc Mme Anne Desbaresdes. Il avait, pour elle, une fascination d’homme du peuple à l'égard d’une femme riche, libre (les seins nus, la fleur entre les seins,..) et il connaît très bien sa maison : il évoque cet intérieur avec la précision maniaque d’un amant qui a déjà visité les lieux et s’apprête à les re-visiter. Mme Anne Desbaresdes est, vis à vis de Chauvin qui se confond de plus en plus avec l'amant assassin, dans une disposition qu'elle prête à la victime : une proie sexuelle pour un homme ! Elle est hypnotisée par le mystère du désir de l’homme, par celui du désir de la femme qui s’y soumet, qui y succombe pour finir et, qui, pour cela l’appelle de ses vœux. Elle est dans une peur hypnotique de ce que les deux désirs, quand ils s'accordent, ont de dangereux. La mort, peut-être ? Enfin, le mystère de la jouissance féminine lui fait peur. Seule l'ivresse par le vin rouge lui permet peu à peu d'en concevoir l'idée et d'en tenter l'approche pour, à la fin, y renoncer. Le cri de la femme tuée prend alors tout son sens : jouissance et dépossession, confondues avec la mise à mort. Chauvin rôde autour de la maison d'Anne Desbaresdes. Elle le sait et sait pourquoi. Elle est la raison de cette approche et de cette attente, elle est la proie d’un homme qui est dans le désir d’elle, désir très animal, un désir d’instinct d’homme, désir d’homme qui l'investit femme en marge de sa société. Le désir d'un homme est devenu instinct de meurtre. L’ivresse du vin désinhibe, elle ressemble, mais elle ne fait hélas que ressembler, à la jouissance qui fait si peur. Mme Anne Desbaresdes finit par friper la fleur mise entre ses seins que Chauvin, dans son instinct d’homme qui désire une femme, avait bien repérée et dont il avait bien mesuré le sens métaphorique. Elle renonce au désir de l'homme et à la jouissance, comme défaite mortelle, donc impossible. Alors que Chauvin pénètre dans le parc et la maison en pleine nuit, Mme Anne Desbaresdes fait le choix de la chambre de son enfant et vomit le vin de l'ivresse. L’homme qui rôdait est condamné à retourner à la ville et à la nuit. L’attouchement des mains comme des lèvres en guise de baiser le lendemain sont ceux de deux êtres morts. De deux cadavres.

Dossier complet sur Marguerite DURAS ici : http://margueriteduras.perso.sfr.fr/Plan.php

2.83.8

2.83.8

4.8

4.8

5.6

5.6

6.6

6.6

7.8

7.8

8.8

8.8 Christine Angot- Hommage

Christine Angot- Hommage