« Tu pense j’ai pas d’art moi francais ? »

La réalité est plus complexe, comme en témoigne l’ouvrage que sort la maison québécoise Boréal (non diffusée en France, hélas, mais disponible à la Librairie du Québec, 30, rue Gay-Lussac, Paris 5e), La Vie est d’hommage. On connaissait les fantasmes nobiliaires et bretons de l’écrivain ; mais savait-on que celui qui se disait fièrement « fils de Saint-Pacôme », du nom de la ville natale de sa mère au Québec, avait tant écrit en français ?

Certes, Jack Kerouac tenait secrètes ses « écritures ». Le Révérend Armand Morissette, interrogé dans Kerouac, the Movie, documentaire de John Antonelli (1985), dont Kerouac était le paroissien, et avec qui il échangeait uniquement en français, croit même savoir qu’il « parlait français, il n’écrivait pas en français » ! C’est l’ouverture du fonds d’archives Kerouac, en 2006, et la collaboration entre ses héritiers et des chercheurs, qui a permis de mettre à jour le trésor.

On comprend alors combien Kerouac était, dirait-on de nos jours, « biculturel ». Entre le milieu du XIXème siècle et le début du XXème, l’Exode a amené des centaines de milliers de canadiens francophones dans les usines de Nouvelle Angleterre, aux côtés des irlandais et des grecs. Les Kerouac font partie de cette communauté d’immigrés Canadiens-français, plutôt méprisée. Jusqu’à ses six ans, Jean-Louis Kerouac, « Ti Jean », ne parle que sa langue maternelle, qu’il définit avec tendresse comme du « Francais Canuck, ou Cajun », et dans un poème écrit en 1955, absent de l’ouvrage, « Canuckian Child Patoi Probably Medieval ».

« J’ai jamais eu une langue a moi-même », écrit Kerouac. D’un côté, donc, l’anglais, langue dominante ; de l’autre, sa langue maternelle, ses racines, « la langue que j’ai commencez la vie avec », écrit-il. L’écrivain parcourt ce territoire déchiré, marqué par ce que J.-C. Cloutier, qui établit cette compilation de textes, qualifie de « bilinguisme fondamental » et de « dualité linguistique, culturelle et ethnique ». Nous voilà dans le laboratoire de l’alchimiste qui, comme Louis-Ferdinand Céline, le « maître » auquel Kerouac consacre un superbe « commentaire » en fin d’ouvrage dans un français impeccable, avait pour obsession de trouver sa « petite musique ».

Son moi français, c’est Michel Bretagne, tantôt Boncoeur, ou encore Duluoz. Sa moitié anglophone, il la surnomme « loome laute bord » (« l’homme l’autre bord »). Il écrit d’abord en français des pages entières, puis les traduit en anglais : c’est notamment le cas de On the Road, que Kerouac intitule d’abord : Sur le Chemin, avec toutes les connotations spirituelles que le mot « route » ne comporte pas. Il expérimente, avec rage, avec bonheur (on tombe ainsi sur le merveilleux mot-valise – involontaire, en raison de la connaissance approximative de l’orthographe du francais ? – « archanciel »). Il cherche sa voix, joue avec la phonétique, les sonorités des deux langues, en un mélange foisonnant, extraordinairement vivant et authentique.

La rencontre du « ti-Canuck qu’ava lit trop d’livre » avec les milieux artistiques et bohèmes de New York appartient au mythe de la Beat Generation et voit l’avènement du « gros ecrivain americain ». On sait désormais que Kerouac a poursuivi toute sa vie, entre anglais et français, sa recherche « d’une langue à lui-même ».

Clément Bosqué

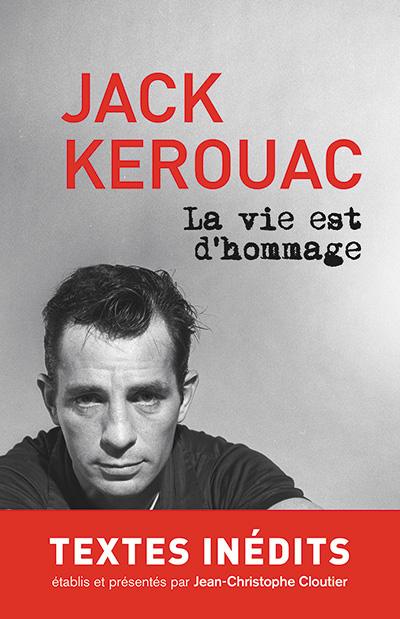

Jack Kerouac, La Vie est d’hommage Textes établis et présentés par Jean-Christophe Cloutier Boréal, Montréal, 2016.