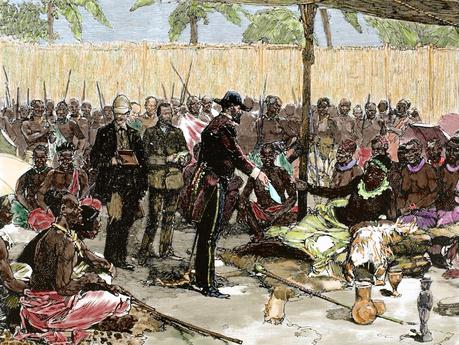

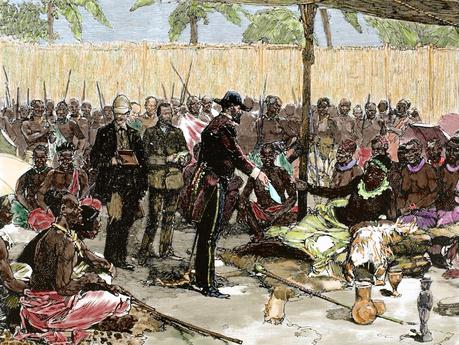

#Afrique #politiquecolonialeVolker Saux / GEO Histoire - Lundi 2 mai 2016 Pierre-Paul Savorgnan de Brazza remettant au roi Makoko le traité de protectorat ratifié par le gouvernement français en 1882 / © UniversalImagesGroup / Contributeur / Getty Images

Pierre-Paul Savorgnan de Brazza remettant au roi Makoko le traité de protectorat ratifié par le gouvernement français en 1882 / © UniversalImagesGroup / Contributeur / Getty ImagesA la fin du XIXe siècle, la France rêve de mener en Afrique sa "mission civilisatrice". Mais derrière cette noble idée, c’est souvent une course entre Anglais et Français pour des enjeux économiques.Du haut de ses 300 mètres, la toute nouvelle tour Eiffel, achevée quelques semaines plus tôt, domine, sur le Champ-de-Mars, la foule qui se presse à l’Exposition universelle de Paris. En ce mois de mai 1889, le monument, le plus haut du monde à l’époque, est le symbole d’un triomphe : celui du progrès technologique, de la civilisation occidentale, et de la III

eRépublique. Mais la dame de fer n’est pas l’unique objet de fascination pour les 28 millions de visiteurs de l’exposition. Non loin de là, sur l’esplanade des Invalides, une section entière est consacrée à l’une des fiertés du nouveau régime républicain : ses conquêtes coloniales. Les pavillons de l’Algérie, de la Tunisie ou de la Cochinchine plongent le public dans l’ambiance de ces contrées exotiques. Et, clou du spectacle : dans des villages africains reconstitués, plusieurs centaines d’indigènes du Sénégal, du Soudan français (l’actuel Mali) ou du Gabon sont livrés à la curiosité des badauds, telles des bêtes dans un zoo. «D’un côté, la lumière, la modernité, les Droits de l’Homme, de l’autre la part d’ombre, la mise en scène des “villages de la sauvagerie” : c’est tout le paradoxe de la République de l’époque», note l’historien Pascal Blanchard, spécialiste des colonies françaises et cofondateur, avec Nicolas Bancel, de l’Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine (Achac).La large place accordée aux colonies dans l’Exposition de 1889 n’est pas un hasard. Elle révèle l’importance que les dirigeants de la III

e République prêtèrent, dans les années 1870-1880, à cet axe de leur politique. Certes, l’histoire coloniale française n’est pas née à cette époque, loin de là : «Elle remonte à l’Ancien régime, avec les comptoirs en Afrique et en Asie liés à la traite négrière et au commerce des produits tropicaux, les îles des Caraïbes, les possessions en Amérique du Nord...», rappelle l’historien Nicolas Bancel, lui aussi expert de ces questions.Au XIX

e siècle, cet empire avait commencé par reculer, avec la vente de la Louisiane en 1803 et l’indépendance de Saint-Domingue (actuelle Haïti) en 1804, avant de regagner du terrain sous la Restauration et le Second Empire, grâce à la conquête de l’Algérie à partir de 1830. La France met aussi la main sur de nouveaux territoires en Indochine, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et déjà en Afrique subsaharienne, où un début d’expansion est lancé vers l’intérieur du Sénégal et les côtes de la Guinée et du Gabon.

Après la défaite de 1870, la France veut redorer son blason

En 1870, alors que vient d’être proclamée la IIIe République, l’ensemble restait toutefois modeste. Le nouveau régime allait poursuivre la dynamique initiée, la renforcer, et surtout lui fournir des arguments nouveaux pour rendre le colonialisme compatible avec les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité hérités de la Révolution.Le contexte, d’abord, y incitait. Marquée par la perte de l’Alsace-Lorraine après la déroute militaire face à la Prusse en 1870, la France, humiliée, avait un besoin urgent de redorer son blason. Au même moment, son autre grand rival, le Royaume-Uni, brillait par son empire immense, qui continuait à s’étendre... Comme les Britanniques, les Français allaient chercher leur grandeur dans l’expansion territoriale – et y trouver à la fois un moyen de redressement de la fierté nationale et un exutoire pour le nationalisme frustré et l’esprit revanchard de l’après-1870. Ce sera le premier moteur du colonialisme républicain.Mais il y a plus. Dans l’esprit de l’époque, la conquête ne devait pas se résumer à une mainmise sur les terres : elle devait aussi viser les peuples. Il s’agissait d’apporter aux régions d’Afrique ou d’Asie les bienfaits de la civilisation moderne, du progrès technique, de l’humanisme... En fait, de mener une «mission civilisatrice ». Cette nouvelle doctrine coloniale, née à partir du milieu du XIX

e siècle, se voulait une poursuite de l’abolition de l’esclavage en 1794 puis 1848 (entre ces deux dates, Napoléon l’avait rétabli en 1802), sous les I

e et II

eRépubliques. «Cette colonisation ne s’assumait pas comme une entreprise de domination, mais était conçue comme une œuvre de progrès, souligne l’historien Nicolas Bancel. Les hommes de la III

e République ont repris et porté cette idée, qui les plaçait dans la continuité des républiques précédentes.» Et qui n’était pas incompatible avec le besoin de prestige national, au contraire : la diffusion d’un modèle de civilisation était aussi une façon de rayonner.Cette conception imprègne le discours pro-colonial d’éminents intellectuels, tel Victor Hugo estimant en 1879 qu’«au XIX

e siècle, le Blanc a fait du Noir un homme», ou l’économiste libéral Paul Leroy-Beaulieu, dont le livre de 1874

De la colonisation chez les peuples modernes, réédité jusqu’au début du XX

e siècle, est la bible du colonialisme de l’époque. Elle inspire aussi les positions des grands leaders républicains, comme Léon Gambetta et Jules Ferry, qui se sont succédé à la présidence du Conseil au début des années 1880 et initiateurs de l’élan colonial de la III

e République. Le second, surtout, en reste l’emblème. En juillet 1885, il prononça à la Chambre des députés un discours resté célèbre, déclinant les motifs de la colonisation : à la fois la grandeur nationale (la France «doit répandre [son] influence sur le monde, et porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie») et la nouvelle mission civilisatrice : «Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures.»Cette idée d’une colonisation bienfaitrice – à laquelle certains croyaient dur comme fer – était bien sûr truffée d’ambiguïtés et de contradictions. D’abord parce qu’elle faisait bon ménage avec toute une série d’intérêts bien plus prosaïques. Notamment économiques. L’expansion coloniale, c’était la promesse d’immenses réserves de matières premières (le caoutchouc, le bois et le minerai d’Afrique, par exemple), de zones vierges pour les plantations et l’élevage, de nouveaux marchés, d’une main-d’œuvre encore plus corvéable qu’en Europe, le tout dans un vaste espace de libre-échange où ne flotterait que le seul drapeau tricolore... Ces perspectives alléchantes s’exprimaient à partir des années 1870-1880 dans un vaste lobby colonial, avec des relais jusqu’à la Chambre des députés. «C’est le discours que l’on retrouve dans des organisations comme le Comité pour l’Afrique française, dans les Sociétés de géographie, ou encore dans les milieux économiques des grands ports, comme Bordeaux, porte vers les Antilles et l’Afrique noire, explique Pascal Blanchard. Depuis la fin de la traite négrière, ces ports espéraient un nouvel âge d’or pour partir aux colonies, et celui-ci allait naître dans les années 1870.»Tout le processus de colonisation était sous-tendu par une évidence : celle de l’inégalité des différentes «races» humaines. Parler de «races supérieures» et de «races inférieures», comme Jules Ferry devant la Chambre des députés en 1885, n’avait rien de choquant. «A l’époque, la question de la hiérarchie des races ne se discutait pas, cela faisait partie du sens commun», rappelle Nicolas Bancel. L’idée était validée et renforcée au XIX

e siècle par un nouveau discours scientifique, de l’

Essai sur l’inégalité des races humaines, du diplomate Joseph Arthur de Gobineau, en 1855, à certains travaux d’anthropologie qui déduisaient des traits physiques des Noirs (la taille du cerveau par exemple) leur statut de «primitifs ». Et elle se doublait de nouvelles théories évolutionnistes, considérant que les humains «sauvages» (les Africains, par exemple) n’étaient qu’un stade premier des «civilisés» (les Occidentaux). «Lorsque l’on exhibe des hommes noirs dans des villages à l’africaine à l’Exposition universelle de 1889, cela a aussi une logique pédagogique, note Pascal Blanchard. Le thème de l’Exposition est le progrès de l’humanité et on essaie de montrer ses différents stades de développement.»C’est là un argument fort pour la colonisation républicaine. Il légitime la conquête au nom d’idéaux humanistes universels... en même temps qu’il permet de ne pas appliquer ces idéaux aux populations locales, puisque, en quelque sorte, elles ne sont pas encore pleinement humaines. Avant de les civiliser, on peut donc les dominer et décider pour elles. Dans son livre

Marianne et les colonies (éd. La Découverte, 2003), l’historien Gilles Manceron qualifie ce tour de passe-passe d’«universalisme truqué» : «La République en France, surtout à partir des débuts de la Troisième, a formulé un discours spécifique qui a fait intervenir les droits de l’homme pour justifier la colonisation et, en réalité, a déformé le message des droits de l’homme pour lui faire autoriser leur violation.»

Pour les nations européennes, la course au drapeau est lancée

L’Afrique noire allait devenir, en cette fin de XIX

e siècle, le terrain privilégié de ce nouveau colonialisme, que la France allait étendre sur une large partie ouest du continent, du Sahara au Congo – sans oublier Madagascar. Au départ, dans les années 1870, l’essentiel de cette zone immense était encore vierge de toute présence occidentale et ne représentait pas de véritable enjeu. Pendant des siècles, les Européens s’étaient cantonnés aux côtes, où des intermédiaires locaux les approvisionnaient en esclaves et en produits exotiques, à l’image des Français au Sénégal, à Saint-Louis et à Gorée. Les explorations vers l’intérieur du pays avaient commencé avec le XIX

e siècle, s’intensifiant à partir des années 1850, notamment dans la partie sud à l’initiative des Anglais. Les Français, sous l’impulsion du colonel Louis Faidherbe, menèrent dans les années 1850-1860 un début de conquête territoriale et de «mise en valeur» économique vers l’intérieur du Sénégal. Avec des troupes réduites, renforcées par des bataillons indigènes, Faidherbe s’enfonça dans le pays, établit des protectorats et réprima les soulèvements, comme celui des Peuls ou des Toucouleurs.Ces opérations de pionniers n’étaient que des prémices de la ruée vers l’Afrique qui allait débuter dans les années 1870. Avec, cette fois, une logique déterminée de prise de contrôle brutale des terres et des ressources, sur fond d’une concurrence exacerbée entre les différentes puissances européennes, qui servait d’accélérateur, pointe Nicolas Bancel : «Il fallait planter le drapeau le plus loin possible, avant que les autres n’y parviennent. Pour les Français, la rivalité contre les autres pays européens, et surtout les Anglais, fut une dynamique forte de la conquête territoriale. Et comme les Anglais, qui assumaient davantage que les Français les motifs économiques et stratégiques de la conquête, avaient de l’avance, il fallait aller le plus vite possible pour conquérir un maximum de terres.» Jules Ferry, pour qualifier cette fièvre de conquête, utilisera l’expression de «course au clocher».Sur le terrain, loin des grands discours et des belles théories édictées en métropole, l’élan de conquête se déploya de façon urgente et désordonnée, comme dans une sorte de Far West des Européens, où l’on progressait au péril de sa vie à travers d’immenses territoires inconnus, où l’initiative privée et la décision personnelle primaient souvent sur la direction politique.

Entre 1819 et 1890, Paris signe 344 traités de souveraineté

On trouvait sur place des aventuriers cherchant à obtenir une terre pour eux-mêmes, des missions financées par des compagnies privées qui partaient en quête de matières premières et installaient des bases sur les rives des fleuves pour contrôler les voies d’acheminement... Et, bien sûr, l’armée, qui permit d’abord de dessiner une cartographie un peu plus précise de l’Afrique, et ensuite de délimiter les territoires explorés et donc conquis. C’est parmi les militaires que l’on trouve les plus célèbres acteurs français de cette phase de conquête. Comme Joseph Gallieni, qui sillonna dans les années 1880 l’ouest du continent, le Sénégal, le Mali, le Niger, avant de partir soumettre Madagascar. Et surtout l’officier de marine Pierre Savorgnan de Brazza. Cet explorateur d’origine italienne naturalisé français va permettre à son pays d’adoption de se tailler une vaste colonie en Afrique centrale. Avec une escorte composée d’une poignée d’hommes (un médecin, un naturaliste et une douzaine de fantassins sénégalais), Brazza s’enfonça, en 1875, au cœur du continent noir. Finançant la majeure partie de son expédition sur ses propres deniers, il remonta le fleuve Congo et y fonda, en 1882, un établissement français, qui deviendra Brazzaville, capitale de l’actuelle République du Congo. «L’ami des Noirs», comme le surnomme la presse française, réputé pacifique et respectueux, devint l’icône de la colonisation républicaine, venue non pas pour soumettre les peuples, mais pour les libérer – notamment de l’esclavage entre Africains (un homme sur quatre est en servitude à l’époque).Il n’empêche que, même pour Brazza l’humaniste, l’exploration allait de pair avec la domination. Pour s’assurer la mainmise de la France sur les terres et les populations, la méthode principale fut d’abord celle du traité : lorsqu’un chef était identifié sur une région, on signait avec lui un texte par lequel il se plaçait sous la protection et l’autorité de la France. «La France conclut 344 traités de souveraineté ou de protectorat avec des chefs noirs» entre 1819 et 1890, dont les deux tiers après 1880, avance l’historien spécialiste de l’Afrique subsaharienne Henri Brunschwig, dans son livre de 1974

Le Partage de l’Afrique noire. Le plus célèbre est celui signé, en 1882, entre Brazza et le chef du peuple Makoko, par lequel la France s’assura la mainmise sur la rive droite du Bas-Congo.Cette voie «diplomatique» pouvait prévoir diverses contreparties (l’argent ou encore le maintien en place du potentat local...), avait l’avantage d’être pacifique... mais était évidemment fort déséquilibrée, à l’avantage des colonisateurs. Henri Brunschwig précise : «Beaucoup [de traités] n’étaient pas juridiquement valables, soit que les explorateurs, qui n’avaient pas reçu d’instructions et de formulaires, n’eussent pas observé les règles en usage, soit que les chefs noirs n’eussent pas été, selon les normes européennes, aptes à contracter. (…) Souvent aussi les agents des compagnies, les explorateurs ou les aventuriers rédigeaient des accords pour les besoins de leur cause et trompaient volontairement les Noirs.»Mais même faussée, la diplomatie avait ses limites. En cas de résistance, les colonisateurs passaient aux armes. «Il y avait plusieurs degrés d’opposition, explique Nicolas Bancel. La plupart des explorations se faisaient dans des zones sans pouvoir centralisé et sans armée constituée. L’opposition se limitait à l’échelle de villages, et quelques actes de violence pour l’exemple faisaient l’affaire. Mais on pouvait aussi se heurter à des royaumes ou des empires organisés et dotés d’un système de défense. Alors, la conquête se faisait dans l’affrontement. » Ce fut le cas pour les Français, face à l’empire Wassoulou de Samory Touré dans le Haut-Niger, à l’empire toucouleur d’Ahmadou Tall dans l’actuel Mali, ou dans les années 1890, au roi de Dahomey Behanzin, sans oublier Madagascar. Même si, en général, la résistance restait modeste : les Français étaient, sur le plan militaire, largement supérieurs. En revanche, ils ne mobilisaient pas les armées de la métropole : les troupes républicaines en action dans la conquête de l’Afrique étaient constituées principalement... de soldats noirs (pour beaucoup, des esclaves rachetés à leurs maîtres africains), encadrés par des officiers blancs. Une pratique inaugurée par Louis Faidherbe, créateur en 1857 du corps des tirailleurs sénégalais.Dans les années 1880, la course s’accéléra en Afrique. Et d’autres acteurs étaient venus s’ajouter à la France et à l’Angleterre. Au moment où Brazza arrivait sur la rive nord du Congo, de l’autre côté du fleuve, l’explorateur Henry Morton Stanley, missionné par le roi de Belgique Léopold II, posait les bases du futur Congo belge, et fondait, en 1884, Léopoldville, qui deviendra la capitale Kinshasa en 1966. L’Allemagne également venait se mêler au jeu. C’est elle qui accueillit en 1885 la conférence de Berlin, suscitée par la rivalité pour le contrôle du bassin du Congo, où les Européens fixèrent les règles du partage qui allait se poursuivre jusqu’au début du XX

e siècle. Aucune autorité africaine n’y fut invitée. Le partage de l’Afrique était exclusivement affaire des puissances européennes.

La politique coloniale était loin de faire l’unanimité

En France, ces années 1880 virent aussi le début d’une vraie politique coloniale structurée, avec la création d’un sous-secrétariat d’Etat aux Colonies en 1882 (le ministère suivra dix ans plus tard, en 1892), la formalisation du Code de l’Indigénat, un ensemble de mesures discriminatoires (taxes, réquisitions, interdiction de circuler la nuit…), mais également l’émergence de tout un discours de propagande coloniale, qui reprenait le mythe de la «mission civilisatrice».Cette propagande mettait en scène l’exotisme des contrées lointaines peuplées de sauvages et convainquait le grand public, au départ peu concerné, de la nécessité de ces colonies. Ce fut l’époque aussi où, après les premières conquêtes, émergea une vision de «l’Afrique française», note Pascal Blanchard : «On imaginait une continuité depuis l’Algérie jusqu’à Madagascar, une sorte d’axe Paris-Alger-Tombouctou-Antananarivo. Cela semblait géographiquement cohérent. Ce n’est pas un hasard si on envisagea, à cette époque, la construction d’un chemin de fer transsaharien [Méditerranée-Niger]... Cette vision restait une utopie, mais elle motiva toute une politique d’exploration et d’investissements sur le terrain.»Enfin, cette époque fut, en France, celle des débats. Car la politique coloniale était alors loin de faire l’unanimité. En 1885, le gouvernement Ferry puis celui d’Henri Brisson en firent les frais à la Chambre des députés : le premier fut renversé en mars à cause de «l’affaire du Tonkin», une déconvenue militaire dans le nord de l’Indochine, tandis qu’en décembre, le second n’obtint qu’à quelques voix près les crédits supplémentaires pour l’occupation de cette même région. Les opposants à la colonisation se retrouvaient des deux côtés de l’échiquier politique. Ainsi des partis comme la droite monarchiste et l’ultra-droite nationaliste voyaient d’un mauvais œil la France disperser ses forces et son argent dans des aventures au bout du monde, alors que la priorité devait aller aux questions nationales – à commencer par la reprise de l’Alsace-Lorraine et la revanche contre l’Allemagne. Et les républicains radicaux, l’extrême-gauche de l’époque, dénonçaient l’entreprise de domination en cours.Parmi eux, des noms aujourd’hui oubliés, comme le farouche anticolonialiste, journaliste et homme politique, Camille Pelletan, mais aussi une célébrité : Georges Clemenceau. Deux jours après le fameux discours-programme de Jules Ferry, en juillet 1885, qui s’inscrivait dans le cadre d’un débat sur la colonisation de Madagascar, Clemenceau mena la charge contre les droits des «races supérieures» avancés par son adversaire lançant un tonitruant : «Races supérieures ? Races inférieures, c’est bientôt dit !» Un discours lucide pour l’époque. Mais qui, face au rouleau compresseur de la «mission civilisatrice», deviendrait bientôt inaudible.http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/l-afrique-au-temps-des-colonies-par-la-ruse-et-par-la-force-161065

Pierre-Paul Savorgnan de Brazza remettant au roi Makoko le traité de protectorat ratifié par le gouvernement français en 1882 / © UniversalImagesGroup / Contributeur / Getty ImagesA la fin du XIXe siècle, la France rêve de mener en Afrique sa "mission civilisatrice". Mais derrière cette noble idée, c’est souvent une course entre Anglais et Français pour des enjeux économiques.Du haut de ses 300 mètres, la toute nouvelle tour Eiffel, achevée quelques semaines plus tôt, domine, sur le Champ-de-Mars, la foule qui se presse à l’Exposition universelle de Paris. En ce mois de mai 1889, le monument, le plus haut du monde à l’époque, est le symbole d’un triomphe : celui du progrès technologique, de la civilisation occidentale, et de la IIIeRépublique. Mais la dame de fer n’est pas l’unique objet de fascination pour les 28 millions de visiteurs de l’exposition. Non loin de là, sur l’esplanade des Invalides, une section entière est consacrée à l’une des fiertés du nouveau régime républicain : ses conquêtes coloniales. Les pavillons de l’Algérie, de la Tunisie ou de la Cochinchine plongent le public dans l’ambiance de ces contrées exotiques. Et, clou du spectacle : dans des villages africains reconstitués, plusieurs centaines d’indigènes du Sénégal, du Soudan français (l’actuel Mali) ou du Gabon sont livrés à la curiosité des badauds, telles des bêtes dans un zoo. «D’un côté, la lumière, la modernité, les Droits de l’Homme, de l’autre la part d’ombre, la mise en scène des “villages de la sauvagerie” : c’est tout le paradoxe de la République de l’époque», note l’historien Pascal Blanchard, spécialiste des colonies françaises et cofondateur, avec Nicolas Bancel, de l’Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine (Achac).La large place accordée aux colonies dans l’Exposition de 1889 n’est pas un hasard. Elle révèle l’importance que les dirigeants de la IIIe République prêtèrent, dans les années 1870-1880, à cet axe de leur politique. Certes, l’histoire coloniale française n’est pas née à cette époque, loin de là : «Elle remonte à l’Ancien régime, avec les comptoirs en Afrique et en Asie liés à la traite négrière et au commerce des produits tropicaux, les îles des Caraïbes, les possessions en Amérique du Nord...», rappelle l’historien Nicolas Bancel, lui aussi expert de ces questions.Au XIXe siècle, cet empire avait commencé par reculer, avec la vente de la Louisiane en 1803 et l’indépendance de Saint-Domingue (actuelle Haïti) en 1804, avant de regagner du terrain sous la Restauration et le Second Empire, grâce à la conquête de l’Algérie à partir de 1830. La France met aussi la main sur de nouveaux territoires en Indochine, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et déjà en Afrique subsaharienne, où un début d’expansion est lancé vers l’intérieur du Sénégal et les côtes de la Guinée et du Gabon.

Pierre-Paul Savorgnan de Brazza remettant au roi Makoko le traité de protectorat ratifié par le gouvernement français en 1882 / © UniversalImagesGroup / Contributeur / Getty ImagesA la fin du XIXe siècle, la France rêve de mener en Afrique sa "mission civilisatrice". Mais derrière cette noble idée, c’est souvent une course entre Anglais et Français pour des enjeux économiques.Du haut de ses 300 mètres, la toute nouvelle tour Eiffel, achevée quelques semaines plus tôt, domine, sur le Champ-de-Mars, la foule qui se presse à l’Exposition universelle de Paris. En ce mois de mai 1889, le monument, le plus haut du monde à l’époque, est le symbole d’un triomphe : celui du progrès technologique, de la civilisation occidentale, et de la IIIeRépublique. Mais la dame de fer n’est pas l’unique objet de fascination pour les 28 millions de visiteurs de l’exposition. Non loin de là, sur l’esplanade des Invalides, une section entière est consacrée à l’une des fiertés du nouveau régime républicain : ses conquêtes coloniales. Les pavillons de l’Algérie, de la Tunisie ou de la Cochinchine plongent le public dans l’ambiance de ces contrées exotiques. Et, clou du spectacle : dans des villages africains reconstitués, plusieurs centaines d’indigènes du Sénégal, du Soudan français (l’actuel Mali) ou du Gabon sont livrés à la curiosité des badauds, telles des bêtes dans un zoo. «D’un côté, la lumière, la modernité, les Droits de l’Homme, de l’autre la part d’ombre, la mise en scène des “villages de la sauvagerie” : c’est tout le paradoxe de la République de l’époque», note l’historien Pascal Blanchard, spécialiste des colonies françaises et cofondateur, avec Nicolas Bancel, de l’Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine (Achac).La large place accordée aux colonies dans l’Exposition de 1889 n’est pas un hasard. Elle révèle l’importance que les dirigeants de la IIIe République prêtèrent, dans les années 1870-1880, à cet axe de leur politique. Certes, l’histoire coloniale française n’est pas née à cette époque, loin de là : «Elle remonte à l’Ancien régime, avec les comptoirs en Afrique et en Asie liés à la traite négrière et au commerce des produits tropicaux, les îles des Caraïbes, les possessions en Amérique du Nord...», rappelle l’historien Nicolas Bancel, lui aussi expert de ces questions.Au XIXe siècle, cet empire avait commencé par reculer, avec la vente de la Louisiane en 1803 et l’indépendance de Saint-Domingue (actuelle Haïti) en 1804, avant de regagner du terrain sous la Restauration et le Second Empire, grâce à la conquête de l’Algérie à partir de 1830. La France met aussi la main sur de nouveaux territoires en Indochine, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et déjà en Afrique subsaharienne, où un début d’expansion est lancé vers l’intérieur du Sénégal et les côtes de la Guinée et du Gabon.