Quelques minutes à peine suffiront pour commencer à trouver le temps long. Pour se dire que quelque chose cloche sérieusement. Pour Liam, le personnage principal du film, voyant chaque personne s’approchant de lui frappée d’un mal aussi soudain que foudroyant. Pour le spectateur, surtout, qui se demandera ce qu’il est venu faire dans pareille galère.

Le constat peut paraître rude d’emblée, mais au regard de la presque heure et demie infligée, s’avère malheureusement pleinement justifié.

Réaliser un long-métrage de cinéma est souvent le but d’une vie. Une passion concrétisée, avant d’être un métier. Beaucoup d’aspirants, peu d’élus. Une rude concurrence donc, pour qui voudra tenter sa chance. Ainsi qu’une grande responsabilité lorsque viendra le moment, enfin, de passer derrière la caméra.

En cinéma comme en sport de haut niveau, l’échec ne pardonne pas. La compétition est telle que l’on ne peut être jugé à l’effort, (malheureusement peut-être) seulement au résultat.

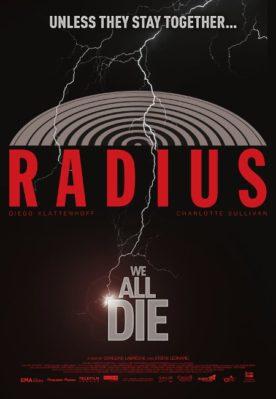

Caroline Labrèche et Steeve Léonard, huit ans après Sans Dessein (leur premier long commun), n’ont en sus rien de novices, et sont avec Radius désormais censés être rompus à l’exercice.

La question du budget très réduit a, elle, souvent été ramenée lors de la présentation du projet, comme pour en justifier à l’avance les limites potentielles, et minimiser ses faiblesses.

Or l’argument ne tient pas, par le simple jeu des comparaisons. Si elles ne sont pas toujours raisons, elles donnent néanmoins matière à questions. Ces dernières années, plusieurs productions ont prouvé que l’on pouvait en remontrer avant tout avec de bonnes idées : It Comes At Night, The Witch, Hunt for the Wilderpeople, It Follows, tous présentent une production design soignée en dépit de moyens limités.

Sur Radius, rien de tout ça. En dehors de quelques rares moments de recherches esthétiques, Labrèche et Léonard versent dans un réalisme numérique désespérément plat. La photographie, sans propositions ni réelle direction, n’aurait pas dépareillé dans un épisode de série télé. Et encore, au regard des progrès indéniables, en termes de facture visuelle et de mise en scène léchées, effectués ces dernières années par les productions télévisées, Radius, sur ce plan déjà, est totalement largué.

L’image n’étant pas tout (même si, pour un art visuel, ça veut dire beaucoup), on aurait éventuellement pu se raccrocher à une histoire intéressante et travaillée. Là encore, le tout fleure bon le film sans âme et sans aucune nouveauté.

L’amnésie bien commode de ses personnages pour créer un semblant de mystère. La romance entre deux inconnus diamétralement opposés, naissant d’une situation désespérée. Le pouvoir mystique dont ils se voient dotés après avoir été foudroyés, en métaphore du lien affectif que cet événement a engendré…

Du vu et revu, difficile à cautionner. À plus forte raison lorsque le tout se fait, par-dessus le marché, sentencieux et pompeusement premier degré.

Sans folie, sans originalité, sans velléités d’expérimentations qu’un tel sujet aurait pu appeler, Radius, Caroline Labrèche et Steeve Léonard passent complètement à côté.

D’un film de genre racé, du moins arrivant à se placer au-dessus de la mêlée, ne serait-ce qu’en prenant un peu de hauteur et en se laissant aller.

Après tout, ce n’est pas tous les jours que l’on peut se targuer d’avoir en tête d’affiche une star internationale, au moins à l’échelle de l’univers TV, Diego Klattenhoff de la série Blacklist (et de Pacific Rim, tout de même !) pour ne pas le nommer.

Étant écrit que rien ne fonctionnerait, même celui qui aurait dû être l’assurance tous risques du film rate malheureusement son effet.

Faisant preuve d’un jeu dans Radius bien plus limité que sa prestation dans Blacklist ne le laissait supposer (de là à dire que la direction d’acteurs est elle-aussi à blâmer…), ce dernier, donnant constamment l’impression de s’ennuyer, n’est ainsi jamais crédible en amnésique vulnérable, en héros au cœur pur, sensible et prévenant. Un rôle qui, de plus, appelait une certaine ambiguïté que Klattenhoff n’est jamais capable de distiller, tuant in fine dans l’œuf le twist du film, une facilité narrative résonnant d’ailleurs après coup comme un terrible aveu d’échec.

Heureusement pour lui (et tant pis pour nous), sa co-interprète ne fait pas mieux. Caricature de la femme à la fois fragile, forte et évidemment torturée, aux failles si béantes que ses yeux perçant sont constamment embués, Charlotte Sullivan s’enlise à mesure que le récit avance dans une prestation indigente, sans nuances ni variété, empêchant toute empathie, toute tentative de s’attacher : il faut bien plus qu’un regard plissé voulu pénétrant pour se faire grave et touchant.

À l’image de ses comédiens livrés à eux-mêmes, Radius donne souvent l’impression d’une absence totale de direction. Entre des acteurs en roue libre donc, une histoire passe-partout, et une mise en scène sans relief, les facteurs d’insatisfaction sont trop criants pour imaginer une seule seconde que l’un et l’autre des deux réalisateurs ne les aient pas anticipés ou relevés.

À moins que personne n’ait osé émettre la moindre critique de peur de blesser…

Un célèbre réalisateur s’est faire dire, lorsqu’il a débuté dans le métier, « lorsque l’on n’a rien à raconter, il vaut mieux la fermer. » Peut-être aurait-il dû, sur ce coup, être davantage écouté.

Au fond, le problème d’un film comme Radius, au vu du décalage abyssal entre le résultat et l’accueil qu’il a reçu, dithyrambique sous les hourras, c’est que sa raison d’être et son exposition semblent davantage tenir d’un enthousiasme béat que d’une volonté forte de parler qualité et cinéma.

Au vu des talents et du savoir-faire dont dispose le cinéma canadien et québécois, on a la faiblesse de penser que ce dernier, tout comme les équipes permettant de le faire exister, méritent pourtant bien mieux. Encore faudrait-il que le milieu dans son ensemble délaisse la complaisance pour se montrer réellement ambitieux.

Film vu dans le cadre du Festival Fantasia 2017.