La scène se déroule au tout début des années 1990. J’ai dix ou onze ans, et mon frère, un an de plus que moi. Sur un ordinateur cent fois moins puissant que n’importe quel smartphone, nous sommes en train d’installer un jeu vidéo qui, pourtant pas plus lourd qu’une chanson au format MP3 d’aujourd’hui, occupe alors une demi-douzaine de disquettes. Nous les insérons les unes après les autres, en trépignant. Notre attente est rythmée par le bruit du lecteur de disquettes, un bruit unique, haché et monocorde ; quelque chose comme un signal en morse martelé sur un mauvais synthétiseur. C’est un bruit disparu, comme celui des anciens modems, mais gravé dans la mémoire de ceux qui l’ont subi — et tout en tapant ces mots sur le clavier fuselé de mon MacBook Air, j’ai presque un pincement au cœur pour cette antique machinerie qui a si bien servi notre enfance et que nous avons tant haïe d’être si lente.

La scène se déroule au tout début des années 1990. J’ai dix ou onze ans, et mon frère, un an de plus que moi. Sur un ordinateur cent fois moins puissant que n’importe quel smartphone, nous sommes en train d’installer un jeu vidéo qui, pourtant pas plus lourd qu’une chanson au format MP3 d’aujourd’hui, occupe alors une demi-douzaine de disquettes. Nous les insérons les unes après les autres, en trépignant. Notre attente est rythmée par le bruit du lecteur de disquettes, un bruit unique, haché et monocorde ; quelque chose comme un signal en morse martelé sur un mauvais synthétiseur. C’est un bruit disparu, comme celui des anciens modems, mais gravé dans la mémoire de ceux qui l’ont subi — et tout en tapant ces mots sur le clavier fuselé de mon MacBook Air, j’ai presque un pincement au cœur pour cette antique machinerie qui a si bien servi notre enfance et que nous avons tant haïe d’être si lente.

Enfin, la délivrance ! Les disquettes ont toutes été copiées sur le disque dur. Mon frère tape les dernières commandes. Le jeu se lance, l’écran se métamorphose. Une île prend forme dans la nuit, une île volcanique au rivage escarpé, avec un village niché au pied d’une haute falaise que dévale un chemin de garde. Quelques notes d’orgue encore éparses accompagnent cette légende énigmatique : « Au plus profond des Caraïbes, l’île de Mêlée. » La musique se cristallise en un morceau au rythme caribéen, un air follement entraînant mais plein aussi de la promesse d’un mystère qui s’inscrit en lettres mauves sur le ciel noir : Le Secret de Monkey Island. Zoom sur le sommet de la falaise, où se trouve la guérite d’un guetteur tourné vers le large. Un jeune garçon s’avance, regarde à droite et à gauche, et s’écrie : « Mon nom est Guybrush Threepwood et je veux devenir pirate ! » Une belle partie de mon enfance est là, dans cette île ténébreuse, dans ce « reggae pour corsaire », dans ce jeune garçon impatient d’affronter le danger.

Vers un jeu « non-létal »

Avec mon frère, j’ai joué passionnément à ce jeu conçu par Ron Gilbert, ainsi qu’aux autres titres que LucasArts — une filiale du studio de cinéma de Georges Lucas — publia au cours d’un âge d’or qui va de 1987 au milieu des années 1990. Le mode de jeu était typique d’un genre de l’époque que ce titre et quelques autres ont popularisé. On l’a appelé point and click, car il consiste à diriger le personnage à travers un univers virtuel à l’aide du curseur de la souris. L’histoire progresse à mesure que le joueur résout les énigmes que le jeu dresse sur son chemin. Cela représentait une sorte de révolution. Avant cela, les animations graphiques étaient réservées aux jeux d’action comme les simulateurs de vol ; les jeux d’aventure sur ordinateur étaient uniquement constitués de texte. Le joueur devait écrire une commande sur son clavier, et le programme répondait en fonction du choix, un peu à la manière des « livres dont vous êtes le héros ». King’s Quest, développé par la société Sierra en 1984, puis Maniac Mansion, créé par LucasArts en 1987, inaugurèrent l’ère des « aventures graphiques ». Un nouveau champ narratif s’ouvrit, qui attira les talents.

Ron Gilbert avait été, en 1987, à 23 ans, l’un des concepteurs du fameux Maniac Mansion, un des premiers jalons des aventures graphiques sur ordinateur. Programmeur autodidacte et inventif, il entretenait aussi des idées esthétiques qui recoupaient celles qu’Orson Scott Card avait saluées dans Loom. Ses conceptions, Gilbert les avait publiées dès la fin de l’année 1989 dans le Journal of Computer Game Design : « J’aime les jeux dont le rythme est lent et qui récompensent la sagacité et la déduction plutôt que les réflexes », écrivait-il. « Pour moi, la trame narrative est l’élément vital d’un jeu d’aventure. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, on pénètre dans le jeu et on laisse le monde réel derrière soi. Notre but, en tant que concepteurs, est de faire en sorte que le joueur reste dans cet état le plus longtemps possible. » Gilbert formulait ensuite une proposition déterminante : « Un joueur prudent et observateur devrait pouvoir aller du début à la fin d’un jeu sans « mourir » et sans avoir à faire de sauvegardes. » C’est que les jeux d’aventure, jusque là — notamment la série des King’s Quest de Sierra — avaient été conçus par des sadiques. Mille morts étaient incessamment suspendues sur nos têtes. Le moindre pas, le moindre risque de notre part était précédé d’une sauvegarde en prévision d’un aléa particulièrement vicieux qui allait nous obliger à revenir en arrière. Mon frère et moi avions fini par nous lasser de ces punitions. La réforme de LucasArts arriva à point nommé. Loom et Le Secret de Monkey Island, tous deux parus en 1990, furent les premiers jeux à appliquer la philosophie « non-létale » prônée par Ron Gilbert.

Pirates, fantômes et poupées vaudou

L’histoire de Monkey Island procède d’une trame somme toute classique. Le héros, le jeune Guybrush, veut être admis parmi les pirates et, au cours de son initiation, tombe sous le charme de l’envoûtante Elaine Marley qui gouverne l’île ; il devient alors le rival du redoutable pirate fantôme LeChuck, lui aussi fatalement épris de la belle Elaine, et qui la kidnappe. Guybrush part à sa rescousse. Fidèles à leur conception d’un jeu « immersif », Ron Gilbert et ses acolytes prirent la peine de créer tout un univers garni de personnages hauts en couleurs, de décors riches de mille détails. On pouvait passer beaucoup de temps avant d’avoir épuisé les possibilités d’interaction : même lorsque l’on était « bloqué » dans le jeu, on ne s’ennuyait pas.

Dans le même temps, Monkey Island est une vraie comédie, pleine de situations cocasses, de dialogues désopilants, et Guybrush est un attachant antihéros burlesque. A dire vrai, le jeu semble fonctionner à deux niveaux simultanément, comme récit d’aventure et comme sa parodie. Plus exactement, il existe une tension entre le premier et le second degré, comme si la nécessaire « suspension délibérée de l’incrédulité » du joueur/spectateur était parasitée par des aberrations diégétiques. On trouve en particulier une série d’anachronismes, qui remplissent un rôle comique évident, mais qui finissent par ressembler à autant d’indices menant à une hypothèse séduisante : et si toute cette aventure rocambolesque n’était que le fruit de l’imagination débridée d’un enfant lâché dans un parc d’attractions ? Et si le terrible pirate fantôme LeChuck lancé à la poursuite de Guybrush n’était en fait que son grand frère Chuckie, chargé par ses parents de retrouver son cadet égaré dans le parc, chargé de le ramener à la réalité, de le sortir du jeu dans lequel il est follement entré ; dans lequel nous avons été entraînés à notre tour ? Ron Gilbert finit par nous emmener jusque dans les coulisses pour nous montrer, incrédules et ravis, ce que nous avons choisi d’ignorer, malgré l’évidence, par amour du jeu : la crue de l’imagination a tout emporté, tout recouvert, pendant un temps.

L’ennemi préféré

Au cours des années 1990, le développement de la technologie informatique connut une accélération fulgurante, et les primitives animations de nos jeux d’aventure tombèrent bientôt en désuétude. Pourtant, les décors pixellisés de nos vieilles « aventures graphiques » conservaient un charme et un avantage irréductibles à toute question technique : il était possible de s’y promener. J’essayai les nouvelles consoles de jeu. Au milieu du combat le plus féroce, de la course la plus acharnée, l’envie me venait de jeter l’éponge et d’aller me perdre dans le décor… D’autres distractions prirent sans mal leur place dans ma vie. Je gardai des aventures du petit pirate un souvenir tendre, mais secret. J’eus craint, à le partager avec d’autres que mon frère, d’en rougir comme de ces mièvreries d’enfance que les parents aiment rappeler en public à leur progéniture adulte. Puis l’Internet arriva.

J’appelai mon frère, qui avait fait la même découverte. (Mon frère, qui a toujours un an de plus que moi, est devenu informaticien ; un choix de carrière qui doit quelque chose à la confrontation précoce avec l’antique machinerie de notre enfance.) Le temps ayant fait son affaire, nous avions oublié une bonne partie du déroulé des jeux. Nous eûmes le privilège exceptionnel d’une seconde première fois. Certaines références, certaines plaisanteries qui nous avaient échappé plus jeunes réjouirent immensément les adultes que nous étions devenus. Comme mon frère, j’eus la confirmation de ce que notre intuition d’autrefois n’était pas erronée : les créateurs de ces jeux avaient un vrai talent de conteur et un humour particulièrement loufoque. En particulier, les deux premiers volets de Monkey Island recelaient des trésors de fantaisie et d’imagination. Plus encore, c’était un hymne à l’enfance, au pouvoir d’évasion de l’enfance ; c’était aussi, dans l’affrontement sublimé de deux gamins, un témoignage de cette aventure particulière et remarquable qui consiste à grandir avec un frère. Tout seul, le jeu est pauvre. Il n’y a pas de héros qui n’ait besoin de son ennemi préféré.

Aux portes du parc de l’enfance

En 2016, quelque chose d’incroyable se produisit. Ron Gilbert, sur son blog (désormais, les créateurs des jeux de notre enfance ne sont plus d’énigmatiques noms sur un écran ; on peut les suivre sur Twitter) annonça le lancement d’une souscription destinée à financer le développement d’un nouveau jeu à la manière des vieux point’n’click. S’entourant de quelques vétérans de LucasArts, Gilbert entreprit de créer Thimbleweed Park, une aventure graphique « à l’ancienne » sur une histoire originale qui mêle fantastique et enquête policière avec beaucoup de facétie.

Malgré d’évidentes qualités narratives, et des possibilités techniques décuplées, le jeu n’est qu’un demi-succès. On peut l’attribuer au fait que Gilbert et ses complices sont tombés dans le piège que leur tendait le passé. Sachant leur public composé en majorité de trentenaires nostalgiques, les concepteurs ont choisi délibérément de situer leur histoire à la fin des années 1980, l’âge d’or de LucasArts, et, en faisant d’un de leurs personnages un développeur de jeux vidéo, de prendre leur propre media pour sujet. Plutôt que de créer le vertige, le procédé de la mise en abyme met le joueur à distance. A force de multiplier les « metaréférences », le jeu finit par ressembler à une grande private joke pour initiés. On ne pénètre pas un territoire mystérieux, on suit les traces d’une époque déjà vécue… Avec mon frère, nous échangeons des sourires entendus là où nous cherchions l’émerveillement. Après tout, en sommes-nous encore capables ?

En confrontant sans cesse le joueur à ses souvenirs, à sa mélancolie, les auteurs de Thimbleweed Park semblent renoncer à ce qu’il y pourrait y avoir de véritablement héroïque dans un projet tel que le leur : faire retomber des adultes en enfance. Ne pas leur rappeler que le passé fut plaisant, mais faire revivre ce passé au présent. En se résignant à parler aux adultes que nous sommes devenus, Ron Gilbert délaisse les enfants qui sommeillaient encore en nous. Mais sans doute en attendions-nous trop du héros de nos dix ans. Sans doute en lui demandant de nous ouvrir à nouveau les portes du parc était-ce les portes du temps que nous espérions forcer.

Les palmeraies interdites

Une dernière question se pose. Pourquoi n’avoir pas choisi de donner une suite au Secret de Monkey Island ? La chose aurait semblé d’autant plus naturelle que Ron Gilbert a toujours fait savoir qu’il avait quitté LucasArts, au milieu des années 90, avant d’avoir réalisé le dernier volet de cette aventure qu’il avait toujours envisagée comme une trilogie. Sur ce point, Gilbert n’est pas à blâmer. En 2012, Walt Disney a racheté LucasArts et tout son catalogue. Gilbert, Moriarty et les autres pionniers des aventures graphiques n’étaient que des employés, qui ne disposaient pas du copyright. Les territoires qu’ils ont défrichés n’ont jamais été à eux. (« J’ai passé une bonne partie de ma vie à créer des choses qui appartiennent à d’autres gens », regrettait récemment Ron Gilbert, qui travaille maintenant à son compte.)

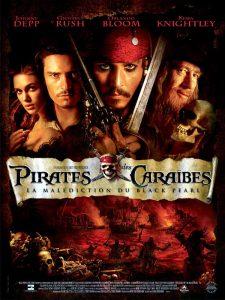

Il est assez amusant à cet égard de réécouter, dans le premier film Pirates des Caraïbes, le monologue du redoutable capitaine Barbossa, un avatar du pirate fantôme LeChuck, interprété par Geoffrey Rush. Condamné à sillonner les mers à la tête d’un équipage de morts-vivants jusqu’à restitution d’un trésor maudit, le capitaine explique fiévreusement à sa captive les termes de leur affliction : « La cupidité nous transportait. Maintenant, c’est elle qui nous consume. »

Voilà pourquoi les amateurs du jeune Guybrush n’auront certainement jamais le plaisir de connaître une nouvelle aventure de leur pirate préféré. « Nous nous sommes nourris de la magie des sables, d’autres peut-être y creuseront leurs puits de pétrole, et s’enrichiront de leurs marchandises », dit aussi Saint-Exupéry dans Terre des hommes. « Mais ils seront venus trop tard », se console l’écrivain aventurier. « Car les palmeraies interdites, ou la poudre vierge des coquillages, nous ont livré leur part la plus précieuse : elles n’offraient qu’une heure de ferveur, et c’est nous qui l’avons vécue. »

Sébastien Banse