« Puisque Dieu, t’enfermant dans la cage charnelle,

Pauvre aigle, te donna l’aile et non la prunelle,

L’âme et non la raison… »

– Victor Hugo, Les voix intérieures, au vicomte Eugène H., 1837

Enfermés en eux-mêmes d’abord, enfermés par leur différence, par leur comportement, par leur angoisse, par le regard qui est porté sur eux. Dans un très beau livre, Dans la nuit de Bicêtre, paru en 2006, l’écrivaine Marie Didier a fait resurgir la personne de Jean-Baptiste Pussin qui, par intuition et par commisération, défit lui-même le premier les liens qui entravaient les « aliénés ». Il le fit à l’époque révolutionnaire et ouvrit la voie aux évolutions théorisées par Pinel, à partir du début du XIXe siècle.

Le XIXe siècle réagit de façon encore très rudimentaire en face des interrogations que suscitent les dits aliénés. Le frère de Victor Hugo, Eugène (1800-1837), jeune écrivain doué, devenu dépressif, puis jugé « fou », sans doute schizophrène, fut enfermé sans recours à Charenton, pour la culpabilité de tous. La fille de Hugo, Adèle (1830-1915), musicienne douée aussi, recluse à Guernesey, « follement » amoureuse du lieutenant Albert Pinson, manifesta aussi des signes de schizophrénie et vécut improductive artistiquement, « absente au monde », enfermée à la fin de sa vie. On peut aussi dire que la personnalité de Hugo, passionné de médiums et de spiritisme, peut être soupçonnée, sans écorner son génie, d’un peu de mégalomanie : autant de proximité avec des difficultés mentales qu’a pu vivre Victor Hugo, non sans maladresses ni culpabilité, concernant son frère comme sa fille, « hélas plus que morte », et qui justifient l’exposition en cours dans la Maison où il a vécu de 1832 à 1848.

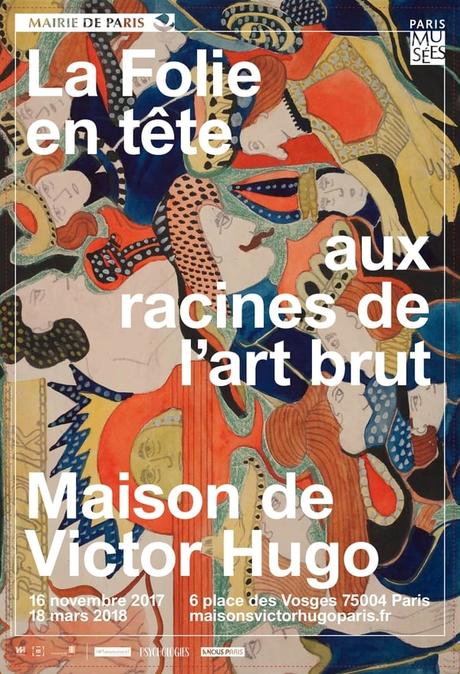

Elle présente sous le titre « La Folie en tête » quatre collections, certaines célèbres et déjà explorées, que les commissaires considèrent comme étant « aux origines de l’art brut », ce qui ouvre la voie à une discussion qu’aurait animée Dubuffet, concepteur exigeant de la notion d’Art Brut.

Il nous semble plus juste de parler en l’occurrence d’une forme d’expression artistique qui s’intitule aujourd’hui « art asilaire ». Il met en relation l’enfermement (physique et mental) et la production d’œuvres qui ont pu être conservées et maintenant regardées pour leur apport artistique, constituant un corpus autonome et à lui seul fascinant, porteur de beaucoup d’informations, parfois d’émerveillements.

Ces œuvres sont d’abord conservées dans un but d’étude, comme celles venues de la collection du Dr Browne au Crichton Royal Hospital, à Dumfries, en Écosse. Le Dr Browne a rencontré Pinel, avant de prendre en charge l’hôpital de Crichton, destiné aux « lunatiques » en 1838. Il utilise notamment le dessin et la peinture dans un but thérapeutique, puis réunit une collection importante des meilleures des productions réalisées sur une longue période (trente ans), surtout des portraits et des paysages qu’il a commandités, mais aussi des œuvres d’imagination, moins classiques, plus suggestives. Elles ouvrent une première perspective sur la capacité de projection du monde intérieur des êtres dits « aliénés ».

Une deuxième collection est celle réunie par le Dr Auguste Marie au début du XXe siècle. Une partie a gagné le musée de l’Art Brut à Lausanne. Marie était élève de Charcot et est intervenu dans plusieurs établissements dans le Cher, à Villejuif et Sainte Anne. Il porte un regard de curieux, soucieux de poursuivre une thérapie par l’art, puis de collectionner et de diffuser ses observations. Plusieurs des œuvres présentées utilisant divers matériaux, signées ou non, relèvent à l’évidence de dons, et de la volonté, ou de la nécessité, de faire apparaître des obsessions, des mondes imaginaires ou au contraire hyper réels (cartes, itinéraires, collages d’objets, figurations très détaillées…)

Deux autres collections les complètent, celle du psychiatre Walter Morgenthaler à Berne (accompagnée de commentaires, contenant des noms qui servent de référence aujourd’hui, comme celui d’Adolphe Wölfli), et la plus célèbre, de Hans Prinzhorn, réunie à Heidelberg. Ce dernier publie en 1923 Expressions de la folie, richement illustré, ouvrage de référence, qui inspire les surréalistes, Breton en tête.

Des caractéristiques communes peuvent rapprocher ces artistes dont le désarroi mental a pu être traité, et surtout exprimé, par leurs productions. On peut retenir : une volonté fréquente de couvrir l’espace jusqu’aux limites de la toile ; l’utilisation de tous matériaux disponibles ; l’usage fréquent de l’écriture dans le tableau, des illustrations détournées ; une inspiration qui emprunte longtemps aux préoccupations, notamment religieuses, du temps, aux signes et symboles ; des obsessions, sur le corps, très expressif, torturé, exsangue, magnifié, fétichisé, sublimé.

On voit que ces caractéristiques se retrouvent dans les méthodes et les innovations des artistes reconnus du XXe siècle. A tel point que, lorsque les nazis ont voulu parler d’art « dégénéré », ils les ont mélangés, les nazis ne comprenant rien à l’art de leur temps, mais nourrissant, de façon involontaire, une double réflexion : l’art du XXe siècle est bien, en partie, un art où l’inconscient, l’imaginaire, prennent une place capitale ; et les auteurs, ou certains d’entre eux, considérés comme malades, sont bien des artistes.

C’est une volonté parallèle qui conduit à la considération de l’art produit par des mains et des cerveaux qui ne sont pas « malades », mais qui échappent à l’académisme d’une formation artistique. Il s’agit de l’Art Brut, qui n’est pas « l’Art des Fous ». Mais qui est aussi de l’art. Concept que Dubuffet a eu de la peine à faire reconnaître dans son propre pays, lequel est toujours soumis à la condescendance ou au scepticisme face aux innovations, lequel se soumet trop volontiers aux canons classiques. (Cela se concrétise par le refus de la majeure partie du legs Caillebotte comme par l’entrée si tardive des premiers Picasso dans les institutions nationales, après la Guerre de 1940). Mais Art qui est reconnu aujourd’hui, au point – imprévu et sans doute dommageable – d’être objet, lui aussi, de spéculation. Les Foires d’Art Brut se multiplient aujourd’hui, et sont de qualité (cf. la Halle Saint Pierre, l’Outsider art fair, à l’Hôtel du Duc, à Paris les 19-22 octobre dernier, fourmillant d’œuvres non conformistes).

Avec l’Art Brut, mais à côté de lui, l’Art produit dans les asiles, ou par des personnes différentes, atteint à la reconnaissance d’un public qui va bien au-delà de celui des psychiatres inspirés dont on a pu recenser les collections. Cette reconnaissance fait apparaître une part de ce qui vit, tourmente, inspire leurs auteurs. Celle qui montre leurs dons, leur imagination, leur confrontation à leurs contemporains. Leur nécessité. L’importance de leur altérité. Peut-être leur « âme » évoquée par Victor Hugo, qui a su donner, par son œuvre écrite comme picturale (qui n’est pas toujours étrangère à cet art différent), comme par ses références et inspirations, une place immense (rédemptrice pour lui ?) à l’inconscient, au « promontoire du songe ». Comment sépare-t-on le rêve de la folie ?

Philippe Reliquet

Exposition, La Folie en tête, aux racines de l’art brut. Maison de Victor Hugo. Jusqu’au 18 mars 2018.