Biologiste diplômée de l’Université de San Carlos, l’écrivaine guatémaltèque Ana Fortuny a par ailleurs étudié la littérature hispano-américaine à l’université Landivar du Guatemala. Elle écrit ses premiers contes dans le cadre de l’atelier d’écriture de Gloria Hernández, en 2007, puis au cours de rencontres animées par les écrivains Marco Antonio Flores, Mario Roberto Morales et Luis Aceituno. « Dans ces ateliers, confie-t-elle au cours d’un entretien, le lent processus de création qui se met en marche peu à peu permet d’annuler l’autocensure. J’ai appris à créer des atmosphères, à ne pas dépendre de « l’approbation » ou la « désapprobation » de la personne qui conduit l’atelier, mais plutôt de développer l’autocritique. J’ai appris aussi le rapport étroit qui se fait jour entre le cinéma et l’écriture et l’ influence réciproque de l’un par rapport à l’autre. »

Biologiste diplômée de l’Université de San Carlos, l’écrivaine guatémaltèque Ana Fortuny a par ailleurs étudié la littérature hispano-américaine à l’université Landivar du Guatemala. Elle écrit ses premiers contes dans le cadre de l’atelier d’écriture de Gloria Hernández, en 2007, puis au cours de rencontres animées par les écrivains Marco Antonio Flores, Mario Roberto Morales et Luis Aceituno. « Dans ces ateliers, confie-t-elle au cours d’un entretien, le lent processus de création qui se met en marche peu à peu permet d’annuler l’autocensure. J’ai appris à créer des atmosphères, à ne pas dépendre de « l’approbation » ou la « désapprobation » de la personne qui conduit l’atelier, mais plutôt de développer l’autocritique. J’ai appris aussi le rapport étroit qui se fait jour entre le cinéma et l’écriture et l’ influence réciproque de l’un par rapport à l’autre. »

Ana Fortuny fait partie aujourd’hui du groupe littéraire Los del quinto, que conduit Raúl de La Hora. Ses contes ont été publiés dans différentes revues littéraires et inscrites dans différentes anthologies telle, Cuerpos : relatos eróticos por mujeres, publié chez F&G éditions.

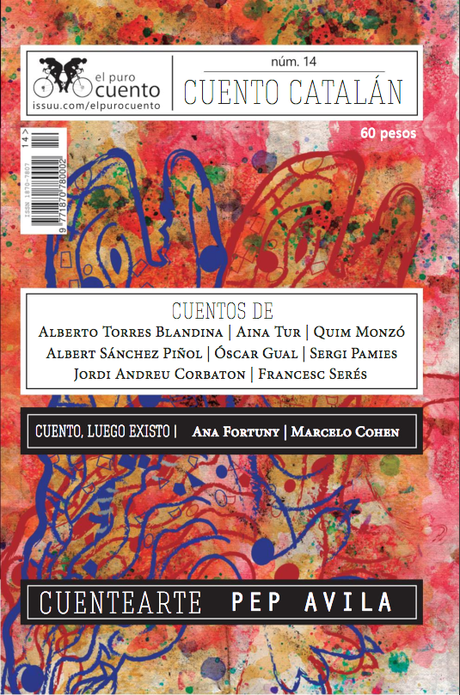

En 2014, elle publie Caricias para Beatriz, un ensemble de contes d’aujourd’hui qu’elle préfère appeler récits. Par le biais d’une prose que Mario Roberto Morales qualifie de directe et sans afféterie, elle croque des personnages confrontés aux abruptes géographies de la vie quotidienne, ou encore des animaux parfois un peu surréels et pourtant bien vivants, qu’elle met en scène, dont elle raconte l’histoire avec humour et ironie. Le texte, traduit par nos soins et que nous présentons ici, est le premier récit d’Ana Fortuny disponible en français, il a été publié en espagnol dans la revue mexicaine El Puro cuento.

Marc Sagaert

Le Dernier neurone

Il ne me reste qu’un neurone. Je m’en suis rendu compte quand j’ai commencé à réagir de manière très lente, plus lente que jamais. Je les ai perdus les uns après les autres. La détérioration a commencé quand je fus désigné candidat présidentiel. Cent mille millions de neurones. Quelle quantité exorbitante ! J’ai pensé que jamais ils ne disparaitraient. Dans ma jeunesse, je les ai bien utilisés. J’ai étudié mes cours, lu quelques poèmes de Ruben Dario et je me suis bien comporté avec eux : Je les ai stimulé. Ils étaient « dans leur jus », recevant et envoyant des impulsions de toute part.

Les premiers se flétrirent dans des tournées prosélytes, alors que je ne pensais pas être un jour candidat. A cette époque j’appuyais le parti marron en confectionnant des pancartes. Mais le monde a changé et un jour, les experts en jeu d’échecs pensèrent que j’étais la pièce indiquée : ils me choisirent. J’ai perdu beaucoup de neurones en pensant au slogan que j’utiliserais – un qui ne soit pas de mauvais goût comme ceux de mes adversaires – et j’en ai mis d’autres hors de combat au moment de choisir des costumes susceptibles de me mettre en valeur, en m’essayant à sourire et en écrivant ce livre autobiographique que j’ai finalement dû détruire.

Certains pourraient penser que perdre les neurones est quelque chose de très douloureux, mais en réalité, je n’ai rien senti. Ce dont on se rend compte c’est que le temps s’étire avec une infinie lenteur. Le discours que j’ai préparé pour l’investiture au Théâtre national a détruit cinquante mille de ces merveilleuses cellules. Ouf… Il m’a tellement coûté d’écrire ces paragraphes ! Mais ce n’est pas seulement l’écriture qui les a tués ; le fait de jurer, la main sur la Constitution de la République, a réduit à néant nombre d’entre eux. C’est que je pensais à autre chose quand je jurais de défendre le pays, ce qui, sans le vouloir, leur provoqua un court-circuit. Et alors que j’étais dans le plein exercice du pouvoir, le massacre s’est accentué. On consomme beaucoup d’énergie à transférer des fonds d’un chapitre à un autre ou à effacer des pistes, et cela a affecté le prolongement de ces corps cellulaires.

Je faisais travailler mes neurones jour et nuit et je ne les laissais pas se reposer. Ils n’avaient pas le temps de recharger leurs petites batteries. Je pensais, je pensais : comment construire de nouvelles routes, ravitailler les hôpitaux, améliorer les écoles. C’est ce qu’ils voulaient, mais moi je désirais autre chose, d’où le court-circuit : ils fondaient ou perdaient leur enveloppe et ne fonctionnaient plus. Certes, j’ai construit cet énorme pont. Il a tenu six mois et s’est effondré, non par ma faute mais suite aux conditions météorologiques ou bien à cause de l’effet papillon : quelque chose s’est passé en Inde et a affecté mon œuvre maitresse.

Les lois que j’ai approuvées sont venues à bout de la moitié de mes cellules cérébrales. Au moins, la perte ne fut pas exclusive d’un seul hémisphère, elle s’est disséminée au hasard, dans les deux. Perdre d’un coup l’hémisphère droit aurait été terrible : je n’aurais plus pu continuer de parler. Mon épouse m’avait bien dit de faire attention, si je n’étais plus capable de parler correctement, elle demanderait le divorce. C’est ce qu’elle a fini par faire, mais pour des raisons plutôt politiques, et non parce qu’elle avait honte de me voir m’exprimer en public. C’est quand elle a voulu être candidate, que nous nous sommes « réconciliés ».

Les médecins ont commencé à s’inquiéter, quand j’ai nommé le ministre de la culture. Ils savaient que quelque chose de vraiment fâcheux était en train de se passer dans ma tête ; moi-même je ne m’expliquais pas pourquoi j’avais choisi ce nageur pour ce poste. C’est exactement cela, un nageur qui nage et nage et ne sait rien faire d’autre, même si parfois il joue au football. Ils me firent une tomographie. Ils n’osèrent pas me la montrer. Peut-être que s’ils l’avaient fait, les choses eurent été différentes, je me serais soumis à un quelconque traitement, mais à la vice-présidence ils me mettaient la pression afin que j’agisse conformément à ce qui avait été pacté. Et c’est ainsi que j’ai continué à perdre mes neurones, mon jugement.

Cependant, je n’ai pas fait tout cela pour rien : j’ai réussi à placer mon fils à un bon poste. Qui sait, un jour peut-être sera-t-il président, comme moi. Ils l’éliront, oubliant que j’aurai passé quelques années en prison et que j’en aurai tué quelques-uns dans un pays du nord. Ces choses–là s’effacent avec quelques chansons, quatre feuilles de zinc et quelques bourses solidaires. Ce dont j’aurais le plus envie, ce serait de pouvoir de nouveau voler avec mon hélicoptère et qu’ils m’appellent Quimiquín, comme au temps de ma campagne. Il ne me reste aujourd’hui qu’un neurone, et comme vous le savez, les autres ne pourront pas se régénérer.

Mais les machines de Hawking sont un grand progrès, avec mes quelques économies, j’ai acheté le dernier modèle. Le dernier neurone fonctionne dans mon corps ; grâce à elle, je pourrais communiquer avec le peuple. Ils ne se rendront compte de rien, les caméras sont prêtes, aujourd’hui le programme est en direct.

Ana Fortuny