« Ange : Être spirituel, intermédiaire entre Dieu et l’homme, ministre des volontés divines. »

« Ange : Être spirituel, intermédiaire entre Dieu et l’homme, ministre des volontés divines. »

Au sens de cette définition, le metteur en scène a bien la fonction d’un ange, intermédiaire entre le créateur, de drame théâtral ou lyrique, et le spectateur. Cette fonction, il peut l’exercer de diverses manières, dont la provocatrice, la dénonciatrice, la sulfureuse, mais aussi l’excellente, l’exigeante, l’inoubliable, l’humble aussi. Et ces derniers qualificatifs peuvent s’appliquer à la mémoire de Patrice Chéreau qui a eu avec l’opéra des relations tout à fait hors de la normale, de confrontation (notamment aux exigences propres à l’opéra, ses conventions, ses tempi, ses divas), de séduction, de renouvellement surtout de son approche, jusqu’à en avoir été, un peu à son corps défendant, un des plus illustres acteurs et témoins.

L’opéra tel qu’il triomphe aujourd’hui n’est pas né avec lui, ni dans les années soixante-dix. Il y avait par exemple les mises en scène de Visconti, l’aura de Tebaldi, Maria Callas, bien d’autres. Mais aussi, il faut le reconnaître, un certain essoufflement, conjugué à un vieillissement du public. Il a été alors investi, on le sait, par de grands metteurs en scène de théâtre, appelés en particulier par Rolf Lieberman, compositeur, directeur alors de l’opéra de Paris et prince de la musique. Strehler (Les Noces), Lavelli (Faust), Losey (Boris Godounov), Chéreau (Les Contes d’Hoffmann, Lulu), entre autres, allaient s’en emparer, imprimer à ce genre artistique si total le renouvellement qui depuis lui a redonné vie, depuis et rappeler que, lorsqu’il parvient à associer les genres qui le définissent, il est proche de la perfection.

Si on interrogeait Patrice Chéreau sur ses mises en scène d’opéra, il ne répondait pas avec connivence, ni gourmandise. Il redoutait les contraintes qu’il devait subir (peu de temps de répétition, acteurs plus musiciens que comédiens, livrets interprétés et attendus par de multiples conventions d’interprétation…) et disait qu’il ne s’était donné à la mise en scène d’opéra qu’un peu par hasard – et par la nécessité de commanditaires impérieux, Boulez, Wolfgang Wagner, Lieberman, Barenboïm, Foccroulle à Aix et Lissner à Milan et à Paris. Il rappelait ses réticences, ses refus. Mais il lui était difficile de ne pas reconnaître que ses interventions avaient complètement subjugué le monde exigeant et passionné de l’opéra.

Le moment le plus célèbre a été la production du Ring du centenaire, en 1976, à Bayreuth. Chéreau, lorsqu’il a été pressenti, par Wolfgang Wagner et par Pierre Boulez, après la défection de Bergman, Stein, Brooks, n’avait que trente-et-un an. Boulez, il l’a reconnu, ne le connaissait plutôt que de réputation et par la recommandation de Michel Guy, grand secrétaire d’État à la culture, mais, disait-on, « plus esthète que gestionnaire ». L’entente entre Boulez et Chéreau fut exemplaire, et féconde. Instruit par Boulez, et une lecture spectrale et subtile du livret, par le « travail à la table », par l’assistance également lumineuse et cultivée, imaginative et créatrice, de Richard Peduzzi, par des interprètes qu’il réussit à transcender (à commencer par Gwyneth Jones, inoubliable Brünnhilde), il livra plus qu’un renouvellement de l’œuvre de Wagner, en s’écartant des formules symbolistes qui s’étaient alors imposées : des citations venues de ses recherches littéraires et picturales, politiques aussi, dans les références aux complexités du pouvoir, aux formes du capitalisme industriel (Ruhr, docks de Londres et New-York). Un éblouissement d’images, d’émotions, de beauté et d’effroi, qui, une fois les réactionnaires furieux mais vaincus, enthousiasma critique et public, confondant « wagnériens » endurcis, mélomanes susceptibles, amateurs de théâtre fanatiques. Pour ne parler que de Gwynneth Jones, ses apparitions en messagère de la mort enveloppant Siegmund (Walkyrie), ou en femme blessée (Crépuscule des dieux), évoquant la Mouette de Tchekhov, restent fascinantes.

Au cours du parcours de l’exposition, quelques extraits (de l’Or du Rhin, de la Walkyrie, du Crépuscule) reviennent sur cette réussite exemplaire et contiennent encore leur part d’émotion. Toutes les interviews, tous les extraits filmés, toutes les photographies témoignent de ce travail exceptionnel et de l’effet produit. Chaque extrait est édifiant, et on ne peut que regretter leur brièveté. Ils sont éclairés par des extraits des documents de travail et des ouvrages de réflexion, nombreux, qui ont accompagné ou suivi les productions.

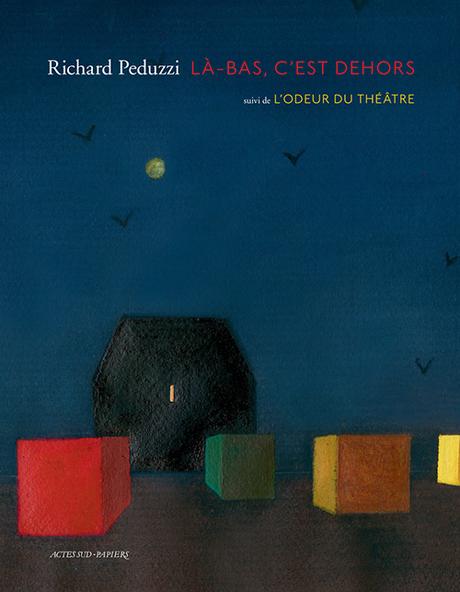

Après le Ring, la mise en scène de Lulu a aussi été un moment exceptionnel (1979). Patrice Chéreau avait eu l’occasion de monter l’œuvre originale de Wedekind au théâtre et il a pu travailler sur sa transposition en opéra par Alban Berg (l’auteur du Concerto à la mémoire d’un ange…), œuvre « plus percutante, plus aigüe » que la pièce originale, disait-il. Il transposa les décors et les costumes en 1930, à la veille du nazisme, en accentuant encore le côté désespérant, prémonitoire, cauchemardesque. Lulu était interprétée par l’extraordinaire Teresa Stratas. Concernant Alban Berg, il récidiva en 1992 avec un Wozzeck inscrit dans un cadre de cubes s’emboîtant et se dissociant, et témoin de la souffrance extrême des personnages.

Chéreau devait reconnaître que l’opéra le conduisait ainsi à d’autres réussites touchant à chaque fois à faire reconsidérer des livrets dont il montrait les ressorts bien plus subtils que la tradition ne les avait faits. Ainsi du Cosi fan tutte (2005) dont il souligna la perversité et la mélancolie sous-jacente. L’aptitude de Chéreau à rencontrer la peur, l’anxiété, la démesure, la morbidité aussi, qui façonnent souvent l’aventure de l’opéra, il la démontra avec d’autres très grandes réussites : Ainsi De la maison des morts (2007), qui vient d’être repris à l’opéra (Bastille), ou de l’Élektra qui a été donné à Aix trois mois avant la mort du metteur en scène (le 7 octobre 2013, quatre ans déjà !) qui bouleversa les spectateurs susceptibles d’être confrontés à la violence et la détresse de l’œuvre.

Cette exposition conduit à une vraie remise en mémoire de grands moments de musique et de théâtre, qui touchent ceux qui les ont vécus, et un public plus jeune désireux de se référer à ces expériences fameuses. Elle est malheureusement un peu confinée dans certains espaces peu propices du Palais-Garnier, auxquels on accède au prix d’une médiocre signalisation, après un peu d’errance au milieu du public des visiteurs de l’établissement, parfois confondus par l’éclat du lieu (grand foyer, grand escalier), parfois égarés dans les étages ou dans les parties plus latérales, celles-là fort mal éclairées et assez poussiéreuses (peut-être témoins de feu le « vieil opéra » ?). Cela n’a pas grande importance. Parvenu dans les espaces de l’exposition, le regard de Patrice Chéreau, la langue avec laquelle il s’exprime, l’évocation de ses parfaites mises en scène, son intelligence dramatique et sensible, tout concourt à susciter une vraie et profonde admiration pour celui qui fut un exceptionnel homme de théâtre. Et d’opéra.

Philippe Reliquet

Exposition Patrice Chéreau, metteur en scène d’opéra Opéra-Garnier, jusqu’au 3 mars 2018. Catalogue d'exposition. Actes Sud-Papiers/Opéra de Paris. 192 pages, 39 euros.