Amusants débuts littéraires que ceux de Léon-Paul Fargue, qui donne ses premiers poèmes en prose à l’Art littéraire en 1894. Dans les « Ouvertures de tragédie » de ce poète de 18 ans, un vers retient l’attention d’André Gide : « Que les capitaines vainqueurs ont une odeur forte ! » L’année suivante, Gide le reprend dans Paludes où il le prête, transformé en alexandrin (« Les capitaines vainqueurs ont une odeur forte ! ») à son « jeune ami Tancrède ». L’occasion est belle pour Fargue de publier, quelques mois plus tard, dans la revue Pan, une série de poèmes intitulés Tancrède portant en épigraphe ce vers qu’il peut attribuer, ainsi modifié, à Gide ! En signant du nom de Tancrède, Fargue entretient cette ambiance de mystification que renforce un incipit malicieux : « Il était plusieurs fois un jeune homme si beau… »

Amusants débuts littéraires que ceux de Léon-Paul Fargue, qui donne ses premiers poèmes en prose à l’Art littéraire en 1894. Dans les « Ouvertures de tragédie » de ce poète de 18 ans, un vers retient l’attention d’André Gide : « Que les capitaines vainqueurs ont une odeur forte ! » L’année suivante, Gide le reprend dans Paludes où il le prête, transformé en alexandrin (« Les capitaines vainqueurs ont une odeur forte ! ») à son « jeune ami Tancrède ». L’occasion est belle pour Fargue de publier, quelques mois plus tard, dans la revue Pan, une série de poèmes intitulés Tancrède portant en épigraphe ce vers qu’il peut attribuer, ainsi modifié, à Gide ! En signant du nom de Tancrède, Fargue entretient cette ambiance de mystification que renforce un incipit malicieux : « Il était plusieurs fois un jeune homme si beau… »

La confusion perdurera, bien aidée par la dispersion dans les petites revues symbolistes des fragments de Fargue et par sa réticence à publier. Ce n’est qu’en 1912 qu’il se laisse persuader par ses amis (notamment Francis Jourdain et Valery Larbaud) de faire paraître à la NRF un recueil de ses Poèmes. Pourquoi ce long silence ? Indolence, perfectionnisme, horreur du définitif ? Je veux croire à une autre hypothèse qui ne s’élève pas au-dessus de l’intuition romantique : ce poète éminemment nostalgique qu’est Fargue avait besoin que du temps s’écoule pour y déposer dans sa mémoire, comme des sédiments, la matière de ses réminiscences poétiques.

A la sortie des Poèmes, Alain-Fournier identifie bien la forme de cette mélancolie : « Le culte du souvenir, du souvenir le plus lointain, le plus enfantin, le plus indicible, pareil à « un nom touchant qu’on n’arrive pas à retrouver… », il est à chaque page de ce livre. » Fargue regarde « passer des inconnues que [son] adolescence aima. » Dans un « Intérieur », où « tout est comme autrefois », il ouvre de vieux tiroirs dont s’échappent des sensations en nuage de poussière : « Ca sent la malle, et le poivre des vieux départs, et le livre de classe, et la chapelle éteinte. » Le spleen se mue en détresse poignante quand Fargue évoque la perte de son père :

« Je t’ai cherché, je t’ai porté

Partout. — Dans un square désert au kiosque vide, où j’étais seul

Devant la grille du couchant qui sombre et s’éteint, comme un vaisseau qui brûle, derrière les arbres… »

Le recueil est bien accueilli par la critique. Henri Ghéon compare Fargue à Baudelaire, comme lui « moins épris de plastique que de sonorité », et même à Rimbaud, pour ce qu’il a « de spontané, d’irrésistible », mais un Rimbaud « moins ivre, ou plus maître de son ivresse. » Georges Duhamel, lui, pointe parfois « certaines façons d’écrire charmantes et un peu désuètes d’il y a quinze ans. » (1) Jusque dans son esthétique, Fargue a le vertige du passé.

« Rien ne distingue les souvenirs des autres moments », dit Chris Marker dans La Jetée, « Ce n’est que plus tard qu’il se font reconnaître, à leurs cicatrices. » Au fil des années, la mémoire de Fargue se balafre de souvenirs. Le poète en caresse les coutures pour retrouver les Refuges de sa chère jeunesse. Chez Fargue, tout est suggestion, évocation. Un bruit de sabots, au réveil, sous sa fenêtre, et ce sont les fiacres d’antan qui remontent à la surface : « Tout le Paris de Marcel Proust et de ma jeunesse se trouve découvert comme à marée basse… » Alors Fargue fait émerger les vestiges engloutis. « Ah ! ce Paris qui vogue entre 1895 et 1914, fourré de fêtes, brodé de musiques, ponctué de mots, de scies, balancé d’ironie tendre, traversé des cris de nos trains de vacances ». Il y a les cafés et les hôtels, les jardins et les quais, les peintres et les poètes…

Personne ne sait comme Fargue faire revivre en peu de mots l’atmosphère particulière d’un lieu ou d’un moment, un personnage, une attitude. C’est une éclosion de mirages qui se cristallisent un instant, en une vision dans laquelle on croit pouvoir évoluer, puis disparaissent à nouveau, pour toujours. Dans ces « souvenirs d’un fantôme » traversés de « squelettes émaillés », rien de morbide ; seulement une « douceur obscure ».

Parfois, quand Fargue se rappelle un visage disparu trop tôt, la plaie se rouvre en grand, lentement, « le chagrin qui n’a pas séché, qui n’a pas durci en moi. » Il y a, dans le Piéton de Paris, une admirable page où Fargue pense à son amie Raymonde Linossier, morte à 33 ans en laissant un facétieux roman de trente lignes, Bibi-la-Bibiste, comme à « quelqu’un qu’on peut voir le lendemain, le jour même. » C’est alors qu’il se passe un « instant sans mesure » pour s’adapter aux ténèbres du deuil : « Le tour de clef du temps m’a serré le cœur. »

Dans un semblable éloge de Maurice Ravel, Fargue, qui était aussi musicien à ses heures perdues, se souvient du moment où le compositeur donna à ses amis la primeur des Jeux d’eau et de la Pavane pour une Infante défunte, « œuvres pour nous parfaites, distinguées, humoristiques, et d’où montaient une grâce particulière, immédiatement reconnaissable comme un parfum ou comme un écho. » Voici une phrase qui conviendrait à son auteur. Gérard-Jean Aubry avait décelé dans les Poèmes, « une musique indéfinissable, une valeur de confidence et une vibration singulière », « un sortilège musical ». Il y a chez Fargue cette remarquable qualité prosodique qui l’identifie tout de suite, immanquablement, comme ces solistes dont il ne faut que quelques notes pour les reconnaître, à leur sonorité, sur un morceau inédit.

Dans un semblable éloge de Maurice Ravel, Fargue, qui était aussi musicien à ses heures perdues, se souvient du moment où le compositeur donna à ses amis la primeur des Jeux d’eau et de la Pavane pour une Infante défunte, « œuvres pour nous parfaites, distinguées, humoristiques, et d’où montaient une grâce particulière, immédiatement reconnaissable comme un parfum ou comme un écho. » Voici une phrase qui conviendrait à son auteur. Gérard-Jean Aubry avait décelé dans les Poèmes, « une musique indéfinissable, une valeur de confidence et une vibration singulière », « un sortilège musical ». Il y a chez Fargue cette remarquable qualité prosodique qui l’identifie tout de suite, immanquablement, comme ces solistes dont il ne faut que quelques notes pour les reconnaître, à leur sonorité, sur un morceau inédit.

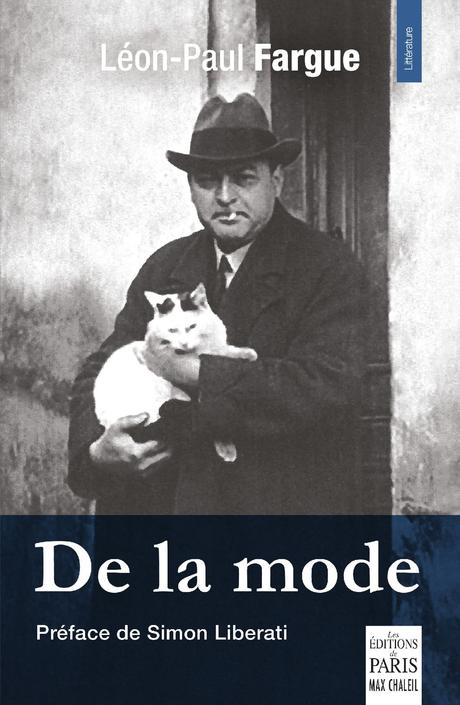

On retrouve cette qualité dans le recueil de chroniques, intitulé De la mode, que les éditions de Paris-Max Chaleil republient. L’édition originale date de 1945, deux ans avant la mort de l’auteur dans un immeuble de cette place du 6e arrondissement qui porte aujourd’hui son nom. Fargue, jadis infatigable arpenteur des rues de Paris, est alors reclus chez lui, frappé d’hémiplégie : « sous cette pluie de lourdeurs qui fait que [sa] tête désire l’apaisement de la mort », il hume encore « le bonheur d’avoir ravi quelque secret à la matière. » Au plus fort de son isolement, il se console à la vue d’une jeune fille, « experte au point de lancer des modes de renaissance. »

Comme tous les grands stylistes, Fargue transforme une profusion de détails en profusion d’images. Cette page sur les chapeaux des Parisiennes : « J’ai vu des babas enrubannés, piqués de baies sauvages ; des canotiers du temps de Bel-Ami, mais vus, semble-t-il, par le gros bout de la lorgnette ; une simple poignée de copeaux, dans un envolement de voiles ; un tricorne à coiffer un pouce… » Mais que ses réflexions sur « l’évolution des femmes » sont datées ! Ce n’est que misogynie fin de siècle, avec ses poncifs : créature féminine éternelle, mystérieuse, capricieuse… Voici des reliques d’un autre temps qui ne suscitent nulle nostalgie.

Le connaisseur ajoutera ce petit volume à sa collection de Fargue. D’autres choses sont attendues par ailleurs : Une Saison en astrologie, chez Fata Morgana ; Les Grandes heures du Louvre, chez Grasset… Publications sans doute plaisantes, mais éparpillées. C’est le privilège d’un auteur de disperser ses textes ; c’est le rôle des éditeurs de les rassembler. Fargue mériterait mieux que ce pêle-mêle. Son éditeur historique, Gallimard, ne lui ferait-il pas une place en Pléiade ?

Antoine Guillaume

(1) Ces citations sont issues d’un précieux fascicule sur La réception critique des Poèmes de Léon-Paul Fargue, publié en 2010 par la Société des Lecteurs de Léon-Paul Fargue, qui édite aussi un bulletin, Ludions, et des Cahiers consacrés à l’auteur. Contact : [email protected]

Léon-Paul Fargue, De la mode Editions de Paris-Max Chaleil, 108 pages, 14€