Comment pourrait-il en être autrement ? Comment voulez-vous que les écrivains irakiens, ceux restés sur place comme ceux qui se sont dispersés de par le monde (Dispersés est le titre d’un roman de la romancière Inaam Kachachi), ne parlent pas de la situation de leur pays – au-delà de tout cauchemar depuis des décennies, et tout particulièrement depuis « le tremblement de terre de l’invasion américaine » en 2003 ? De quoi pourraient-ils donc bien parler, alors qu’ils sont englués dans une situation inextricable ? Faut-il de nouvelles preuves ? En voici quelques-unes, récentes (trois des livres dont il est question ici ont paru dans leurs traductions françaises en 2017) et moins récentes. De toutes générations (ils sont nés entre 1944 et 1973), hommes ou femmes, tous font le même constat, s’évertuant à décrire les mille et un maux et dysfonctionnements d’une société, d’un pays ravagé et à bout de souffle. Bien sûr la teneur romanesque de leurs livres diffère, mais toutes ont peu ou prou pour cadre Bagdad.

Comment pourrait-il en être autrement ? Comment voulez-vous que les écrivains irakiens, ceux restés sur place comme ceux qui se sont dispersés de par le monde (Dispersés est le titre d’un roman de la romancière Inaam Kachachi), ne parlent pas de la situation de leur pays – au-delà de tout cauchemar depuis des décennies, et tout particulièrement depuis « le tremblement de terre de l’invasion américaine » en 2003 ? De quoi pourraient-ils donc bien parler, alors qu’ils sont englués dans une situation inextricable ? Faut-il de nouvelles preuves ? En voici quelques-unes, récentes (trois des livres dont il est question ici ont paru dans leurs traductions françaises en 2017) et moins récentes. De toutes générations (ils sont nés entre 1944 et 1973), hommes ou femmes, tous font le même constat, s’évertuant à décrire les mille et un maux et dysfonctionnements d’une société, d’un pays ravagé et à bout de souffle. Bien sûr la teneur romanesque de leurs livres diffère, mais toutes ont peu ou prou pour cadre Bagdad.

Sans doute la curiosité que l’on peut éventuellement avoir aujourd’hui pour la littérature irakienne est-elle en partie due au soudain succès du livre au titre alléchant de Frankenstein à Bagdad de Ahmed Saadawi, le plus jeune des écrivains présentés ici, le seul aussi à être resté dans son pays où il travaille ; il est également poète et producteur de films documentaires. Saadawi situe son roman à la fin de l’année 2005 qui a vu une recrudescence de violence s’abattre sur le pays. La première ligne, le premier mot du livre font état d’une explosion, place de l’Aviation dans le quartier de Batawin où se situe l’action. Les descriptions topographiques, noms des quartiers et des rues cités, sont toujours extrêmement précises dans les romans irakiens. Première explosion, premier attentat ; il y en aura bien d’autres tout au long du livre, ce sont même ces explosions qui rythment le récit de Saadawi…

Telle est la trame essentielle de ce roman qui se développe au milieu d’une pléiade de personnages populaires aux mille et une petites histoires, comme celle de la vieille Oum Daniel qui vit en solitaire et ne sort que pour aller à l’église. Elle refuse de croire à la mort de son fils parti à la guerre lors du conflit entre l’Iran et l’Irak, et qui est prête à croire à tous les miracles, voire aux résurrections ; elle converse régulièrement avec le tableau de saint Georges dans sa demeure, un véritable capharnaüm que tout le monde convoite… Le talent romanesque d’Ahmed Saadawi est incontestable : son livre se lit comme un polar d’où le rire (grinçant) n’est pas exclu. L’ombre de la mort recouvre et imprègne toute son œuvre, mais c’est là bien sûr une caractéristique commune à toutes les œuvres romanesques irakiennes.

La mort est même le sujet du livre de Sinan Antoon, Seul le grenadier. Né en 1967 Antoon est un peu plus âgé qu’Ahmed Saadawi. Auteur de quatre romans – dont un seul est traduit en français – il a émigré aux États-Unis en 1991, juste après la guerre du Golfe, a obtenu un diplôme en études islamique et arabe ; il est également poète et traducteur, en particulier de Mahmoud Darwish en anglais et a réalisé un documentaire sur… Bagdad occupée par les Américains, Tel un barbare dans Rome. Dès 2003 il s’était fermement opposé avec d’autres intellectuels irakiens à l’occupation américaine, précisant que dès 1990 « l’Irak était déjà une société épuisée par les sanctions, la guerre et la dictature »… Bagdad devenant « une ville de fantômes ».

L’action de Seul le grenadier se situe bien dans cette ville fantôme sous le signe de la mort au sens propre du terme. Le père du narrateur, un fils cadet d’une famille chiite de Bagdad, est en effet un laveur de morts, une profession rituelle délicatement décrite ici dans ses moindres détails. Une profession qui se transmet de père en fils dans cette famille depuis des générations et des générations. C’est donc en toute logique que le père entend passer le flambeau à son fils cadet, Mais celui-ci qui a fait des études d’arts plastiques à l’Académie des Beaux-Arts veut devenir sculpteur, sur les traces de Giacometti et de l’Homme qui marche, une œuvre qu’il admire par-dessus tout.

Les paroles du narrateur du livre de Sinan Antoon sont d’une efficace simplicité. Ce sont les jours et les nuits d’un pays qui voit ses forces vives tenter de fuir comme le narrateur qui sera refoulé avant même d’avoir atteint la Jordanie où il voulait se rendre. En revanche son oncle, Sabri Hassan Jassim, un communiste dont le portrait est particulièrement émouvant a réussi à fuir le pays et reviendra brièvement à la mort de son frère cherchant par la même occasion à renouer avec des anciens du Parti. Avec lui Jawad retournera dans la célèbre rue Al-Mutanabbi, l’impressionnante rue du marché aux livres située dans le centre historique de Bagdad.

Le vendredi (jour férié dans les pays musulmans), la longue rue Al-Moutanabi à Bagdad trouve un regain de vie et ne désemplit pas. Tout le long de le rue, sur des étals ou à même le sol, une multitude de livres et de journaux de tous genres s’offre aussi bien aux badauds qu’aux passionnés de littérature ou de poésie qui cherchent un ouvrage précis qu’ils trouveront peut-être là ou dans les échoppes et les librairies qui bordent la rue. Dans les cours intérieures les cafés sont bondés ; le tout Bagdad artistique et intellectuel est là, et guère besoin de s’y donner rendez-vous, on est sûr de retrouver quelque connaissance. Un attentat en mars 2007 avait ravagé les lieux ; on n’en trouve plus trace aujourd’hui.

Sinan Antoon, par la voix de son narrateur, parvient à faire revivre toute une population de gens ordinaires. Dans une écriture directe et sensible, il déroule à sa manière tout un pan, tragique, de l’histoire de l’Irak, où à la réalité se mêle inextricablement les cauchemars que fait le narrateur. Mais à ce stade qu’est-ce qui sépare la réalité des cauchemars ?

Autre livre, autres variations sur le thème de la mort annoncées dès le titre, Cadavre Expo, un recueil de 15 nouvelles signées Hassan Blasim, né la même année qu’Ahmed Saadawi, en 1973, mais qui, contrairement à ce dernier, a quitté l’Irak en 2004 pour s’installer en Finlande. Mais qu’importe, ses nouvelles (sauf les toutes dernières du recueil) nous parlent, et parlent encore et toujours de Bagdad, de ses places, de ses rues, celle d’Al-Mutanabbi comme dans sa nouvelle Mille et un couteaux, l’une des plus fortes où surnaturel et réalisme se mêlent inextricablement.

Car pour les enfants tout, la vie et la mort, est prétexte à jeu. Les travaux et les jours des bagdadis sont décrits dans leurs plus cruelles réalités, mais toujours dans un style particulier, grinçant et sarcastique. Dans Le Trou, un vieillard se nourrit de chair humaine, se taillant un bon steak dans un cadavre : « Il s’est traîné à quatre pattes jusqu’au cadavre du soldat, s’est taillé quelques morceaux dans sa chair et a commencé à manger comme si je n’étais pas là »… Fond de guerre toujours présent avec tous ses traumatismes, celui de la guerre entre l’Iran et l’Irak comme chez tous ses collègues notamment : Hassan Blasim dédie une de ses nouvelles, Le Journal des armées, aux victimes de ce conflit (1980-1988), avant de commencer son récit de cette manière : « Nous irons au cimetière, ou à la morgue, et avec la permission des gardiens du passé nous emmènerons le défunt en sortie au jardin public. Nous l’installerons tout nu sur un banc, sous le soleil couleur d’orange bien mûre, en nous arrangeant pour maintenir sa tête droite… »

La voix d’Inaam Kachachi est d’une tonalité quelque peu différente. C’est d’abord celle d’une femme d’une génération antérieure à celle des auteurs précédents : elle est née en 1952 à Bagdad. Elle aussi a émigré en 1979, à Paris où elle réside toujours. Son dernier roman paru en France, Dispersés, dans lequel il est effectivement bien question de la dispersion de par le monde des membres d’une famille, commence tout simplement à l’Élysée où Wardiya, vieille femme de quatre-vingts ans, a été invitée avec d’autres réfugiés pour assister à la venue du pape Benoît « qui ressemble à tous les autres papes » ; nous sommes alors sous l’ère Sarkozy… Wardiya songe à sa famille éparpillée de par le monde : « Il est sept heures du matin à Paris / Neuf heures à Bagdad / Dis heures à Dubaï / Et c’est encore la nuit précédente dans le Manitoba / Et une heure du matin à Haïti… / C’est comme si, armé d’une machette, un bourreau avait entrepris de disperser les parties de son corps dans ces lieux épars. »

Inaam Kachachi était elle-même retournée dans son pays en 2003, et on imagine bien le choc qui fut le sien, et qui trouve son écho dans son roman à la langue âpre et percutante. Aucune concession, les événements vécus par son personnage principal qui se raconte et qui songe avant tout à retrouver sa grand-mère ne peuvent être que brutaux. On la verra ainsi, affectée à un moment donné dans le palais de Sadam Hussein à Tikrit. « Ainsi donc, j’écope de Tikrit ! Je reviens après quinze ans d’absence pour me retrouver au beau milieu de l’antre du dictateur que nous sommes venus faire tomber. » Un épisode parmi bien d’autres tous menés tambour battant, sans un instant de répit, d’une absolue lucidité, avec cette conclusion : « Il va partir (Bush), mais le malheur continuera à souiller les eaux du Tigre et de l’Euphrate pour les siècles à venir »…

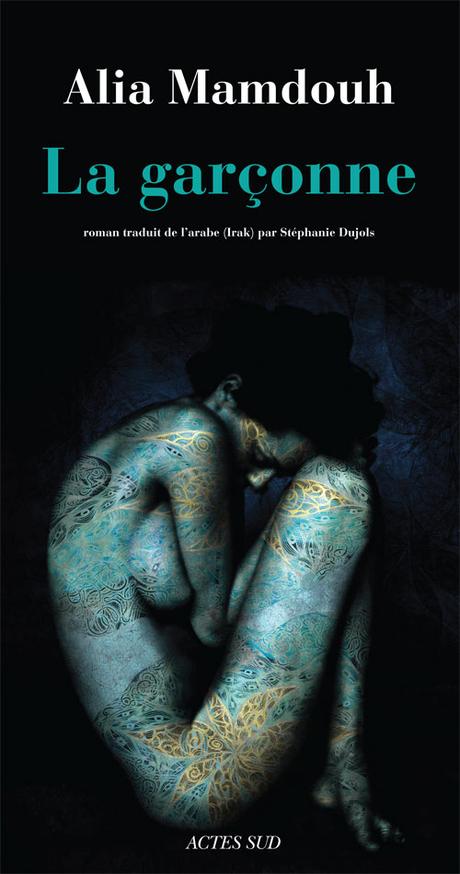

Très curieusement ce sont les voix féminines qui semblent les plus radicales, celles des hommes, ceux que nous évoquons en tout cas, préférant aborder les « sujets » douloureux – et ce terme est un euphémisme – de manière plus détournée. Alia Mamdouh, elle, parvient à allier ces deux voies (voix) de manière parfaite. Pas de faux semblants, d’ailleurs son roman La Garçonne, paru en 2012 dans sa traduction française, n’a pas manqué de faire l’objet de censure dans nombre de pays arabes. Alia Mamdouh, elle aussi est née à Bagdad, mais en 1944. Journaliste elle a émigré à Beyrouth, à Rabat puis à Paris où elle réside en ce moment. Auteure de six romans et de deux recueils de nouvelles, c’est sans doute elle qui fait preuve de la meilleure maîtrise de son art porté à son point d’incandescence dans son livre.

Tous ces romans, ce n’est que justice, ont raflé les plus grands prix littéraires bien au-delà du monde arabe, et il aura fallu pas moins de sept traducteurs différents pour que nous puissions avoir connaissance de ces œuvres en français. Leur rôle ne saurait être passé sous silence.

Jean-Pierre Han

Frankenstein à Bagdad par Ahmed Saadawi. Le Livre de Poche, 2017, 444 pages, 8,10 €. Seul le grenadier par Sinan Antoon, Actes Sud (Sindbad), 2017, 316 pages, 22 €. Cadavre Expo par Hassan Blasim Editions du Seuil, 2017, 222 pages, 18 €. Dispersés par Inaam Kachachi Gallimard, 2015, 266 pages, 23,50 €. Si je t'oublie, Bagdad par Iaam Kachachi Liane Levi éditions, 2009, 20 €. La Garçonne par Alia Mamdouh Actes Sud, 2012, 22 €.