Il est surprenant qu’à notre époque, si favorable aux écrivains soucieux des laissés-pour-compte du rêve américain, un auteur comme Nelson Algren soit presque oublié. Algren est né en 1909 dans une famille de la classe ouvrière, il a grandi dans les quartiers populaires de Chicago, et ni ses penchants intellectuels ni même le succès de sa carrière littéraire ne l’ont détourné des marginaux, des perdants, des réprouvés dont il a peuplé ses livres.

Il est surprenant qu’à notre époque, si favorable aux écrivains soucieux des laissés-pour-compte du rêve américain, un auteur comme Nelson Algren soit presque oublié. Algren est né en 1909 dans une famille de la classe ouvrière, il a grandi dans les quartiers populaires de Chicago, et ni ses penchants intellectuels ni même le succès de sa carrière littéraire ne l’ont détourné des marginaux, des perdants, des réprouvés dont il a peuplé ses livres.

Si l’on se souvient encore un peu d’Algren en France, c’est comme l’amant de Simone de Beauvoir. La compagne de Sartre avait rencontré Algren lors d’un voyage aux Etats-Unis en 1947 et elle entretint avec lui, jusqu’au début des années 50, une liaison passionnée bien qu’épisodique dont elle a témoigné dans son roman Les Mandarins, où Algren apparaît à peine déguisé sous le nom de Brogan.

« — Allons ! je vais tout de même vous montrer quelques petits morceaux de Chicago, m’a-t-il dit.

Nous nous sommes assis dans un burlesque pour regarder des femmes se déshabiller en musique ; nous avons écouté du jazz dans un petit dancing noir ; nous avons bu dans un bar qui ressemblait à un asile de nuit ; Brogan connaissait tout le monde : le pianiste du burlesque, aux poignets tatoués, le trompette noir du dancing, les clochards, les nègres et les vieilles putains du bar ; il les invitait à notre table, il les faisait parler et il me regardait d’un air heureux parce qu’il voyait que je m’amusais. »

Voilà l’univers d’Algren. Plus encore, voilà ses semblables. Son recueil de nouvelles The Neon wilderness (Le désert du néon, Gallimard), porte en exergue l’admirable credo de Walt Whitman : « Je suis l’un d’eux, je le sens, je suis ces forçats/ je suis ces prostitués / et je ne les renierai plus jamais / car comment pourrais-je me renier moi même. »

Bien que son indépendance d’esprit et son dégoût de la théorie l’aient toujours éloigné des partis, Algren était un homme de gauche : « Quand on possède plus de maisons que l’on peut en habiter, plus de voitures que l’on peut en conduire, plus de nourriture que l’on peut en avaler, la seule manière de s’enrichir encore consiste à spolier ceux qui n’en possèdent pas assez », écrit-il en 1956 dans A Walk on the Wild Side (La Rue chaude, Gallimard), qui lui attira les commentaires malveillants des journaux conservateurs.

Cependant, Algren n’était pas dupe non plus de la vision héroïque du prolétariat. S’il savait que la société trie d’avance les gagnants et les perdants, il savait aussi qu’il y a cent manières de perdre. Ses personnages agissent, toutes choses égales par ailleurs, selon leur caractère irrémédiable ; c’est ce qui fait d’eux des personnages singulièrement humains, et c’est ce qui fait d’Algren un écrivain authentique.

Le livre dont nous voulons parler ici, Chicago : le ciel et l’enfer (City on the make, 1951) prend place dans la bibliographie d’Algren entre deux de ses plus grandes réussites, L’Homme au bras d’or (1949), ce chef d’œuvre qui lui valut à la fois le National Book Award et les louanges d’Hemingway, et A Walk on the Wild Side (1956), son dernier succès. C’est dire que le Chicago d’Algren est tout sauf un de ces fonds de tiroir qu’un nom autrefois connu permet d’exhumer. C’est une œuvre majeure d’Algren, composée au faîte de sa période créatrice.

Le livre dont nous voulons parler ici, Chicago : le ciel et l’enfer (City on the make, 1951) prend place dans la bibliographie d’Algren entre deux de ses plus grandes réussites, L’Homme au bras d’or (1949), ce chef d’œuvre qui lui valut à la fois le National Book Award et les louanges d’Hemingway, et A Walk on the Wild Side (1956), son dernier succès. C’est dire que le Chicago d’Algren est tout sauf un de ces fonds de tiroir qu’un nom autrefois connu permet d’exhumer. C’est une œuvre majeure d’Algren, composée au faîte de sa période créatrice.

La raison pour laquelle Chicago n’avait jamais été publié en France auparavant (1) tient principalement au défi de la traduction. Et il faut rendre hommage à Christophe Mercier (un habitué des Lettres Françaises) et à son éditeur, Bartillat, d’avoir relevé le gant. La difficulté était double : il fallait non seulement accommoder la prose d’Algren, rythmique et sonore, mais aussi les très nombreuses références à l’histoire et aux figures de Chicago. Ce n’est qu’en recourant aux notes de bas de page que l’on surmonte ce deuxième obstacle. On peut ainsi lire le texte une première fois et savourer le prose bondissante et percutante d’Algren ainsi que le pittoresque des époques disparues ; on peut aussi y revenir à plusieurs reprises pour se livrer à l’exégèse d’une texte dense.

Algren y célèbre Chicago, depuis sa fondation jusqu’à l’époque contemporaine, en quelques brefs chapitres d’un lyrisme urbain, âpre, brutal.

« Pour les écrivains et les boxeurs et les garde du corps invisibles, les monte en l’air, les voleurs de bagage, les petits agresseurs en maraude, les photographes de rue et les truands de grand style, c’est toujours l’endroit le plus approprié, car il est bien centré, pour régler les querelles ancestrales. » (2)

Voici donc Chicago, une « mer de prairie » sur laquelle a poussé une « forêt d’aciéries ». Une ville-frontière, cœur battant du Midwest, fondée par des bateleurs et des filous auxquels leurs successeurs s’efforcent de donner une figure respectable, où la débauche et les ligues de tempérance se disputent les rues.

« Chicago aurait toujours deux visages : un pour les vainqueurs et un pour les perdants ; un pour les arnaqueurs et un pour les vertueux. Un pour l’agitation de la circulation ensoleillée de midi. Et un pour les métros de minuit quand les stations se balancent comme des grandes roues de lumière, laissant les vitres mouvantes humides de pluie ou de larmes (…) Un pour les poètes et un pour les promoteurs. Un pour les cols blancs et un pour les cols bleus. »

Pour célébrer « la ville la plus radicale d’Amérique », « la ville aux larges épaules », Algren invoque les héros populaires : les bandits de légende qui narguent la police corrompue ; les syndicalistes révolutionnaires (Big Bill Haywood, Eugene Debs) et les politiciens progressistes (« the great Lincolnian liberals » : John Peter Atlgeld, Clarence Darrow…), ces « nuques raides qui se brisent mais ne plient pas ». Algren dresse aussi un arbre généalogique intellectuel : les écrivains de la « Chicago Renaissance », Theodore Dreiser, Sherwood Anderson, Jane Addams, Richard Wright, et bien sûr Carl Sandburg, l’auteur des Chicago poems, le « poète aux cheveux blancs » qui lança, lors des grandes émeutes raciales de 1919 : « Les taudis prennent leur revanche. »

Pour célébrer « la ville la plus radicale d’Amérique », « la ville aux larges épaules », Algren invoque les héros populaires : les bandits de légende qui narguent la police corrompue ; les syndicalistes révolutionnaires (Big Bill Haywood, Eugene Debs) et les politiciens progressistes (« the great Lincolnian liberals » : John Peter Atlgeld, Clarence Darrow…), ces « nuques raides qui se brisent mais ne plient pas ». Algren dresse aussi un arbre généalogique intellectuel : les écrivains de la « Chicago Renaissance », Theodore Dreiser, Sherwood Anderson, Jane Addams, Richard Wright, et bien sûr Carl Sandburg, l’auteur des Chicago poems, le « poète aux cheveux blancs » qui lança, lors des grandes émeutes raciales de 1919 : « Les taudis prennent leur revanche. »

Mais derrière la pugnacité d’Algren pointe la nostalgie. « Quand mon livre a été publié, le rideau tombait déjà sur ce Chicago-là », constate-t-il dans sa postface de 1961. « Quand le rideau s’est relevé, la scène était différente. » Les promoteurs affairistes, les politiciens médiocres, les éditorialistes stipendiés règnent désormais : « Il n’y a plus de géants ».

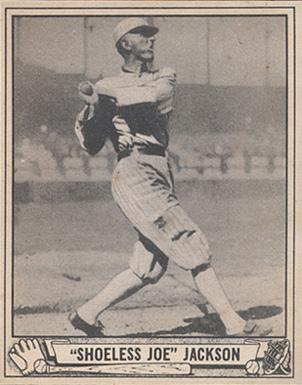

Le mélange de nostalgie et d’ironie belliqueuse d’Algren le sert admirablement dans le chapitre « L’hier aux couleurs d’argent », où il se souvient des parties de baseball disputées dans la rue contre des gamins qui supportent un club rival ; de son idole d’enfance, ‘Shoeless’ Joe Jackson, star de la grande équipe des « Chicago White Sox », né dans la pauvreté d’une ferme de Caroline du Sud ; et du jour où le scandale éclate : « C’est par l’unique matin sans soleil, au début de l’été indien, que mes propres dieux me trahirent ».

C’était une sordide histoire de corruption. La ladrerie du propriétaire de l’équipe, Charles A. Comiskey, avait poussé huit de ses joueurs à se laisser tenter par des parieurs véreux qui leur proposaient de ‘balancer’ la finale de 1919. Algren a toujours été convaincu que les joueurs avaient été les boucs émissaires des patrons du club et de la Ligue. « Pour Algren, cet événement a une double signification », notent David Schmittgens et Bill Savage, de l’université de Chicago.

« C’est un exemple supplémentaire de ce que la cupidité peut faire au talent, puisque les joueurs ont vendu leur honneur. Mais, et peut-être est-ce encore plus important, cela montre qu’il y a, pour le capital et pour les travailleurs, deux poids et deux mesures : les propriétaires et les administrateurs des White Sox, — qui étaient au courant de la magouille, mais n’ont rien fait pour l’empêcher — n’ont pas été punis, alors que les joueurs ont perdu leur gagne-pain. »

Chez Algren, les joueurs sont les cousins des marins du cargo Chicora, disparu corps et biens, en janvier 1895, parce que les armateurs l’avaient envoyé dans le gros temps ; des martyrs d’Haymarket, accusés à tort par les patrons briseurs de grève, en 1886, d’avoir lancé une bombe dans la foule ; des émeutiers noirs sortis en 1919 des ghettos où les consignaient des lois iniques au service des propriétaires immobiliers.

Dans ce genre d’épisodes, comme dans celui des « Black Sox », se révèle l’hypocrisie au cœur du système américain. Elle est encore à l’œuvre au moment où Algren écrit. Il apparente habilement le pharisaïsme dans lequel se drapent les accusateurs de ses héros d’enfance à l’hystérie maccarthyste qui sévit en 1951 : « Les Black Sox étaient les Rouges de ce mois d’Octobre, et j’étais coupable de collusion avec eux. (…) Tous les ratés des gradins, tous les médiocres plumitifs et les prêcheurs ineptes saisirent la chance de regagner leur fierté perdue aux dépens de sept des meilleurs athlètes à jamais avoir [joué ensemble.] »

Néanmoins, « dans cette confusion d’accusations, de semi dénis et de soudains silences, un seul fait était oublié : Shoeless Joe Jackson n’aurait pu mal jouer au baseball même s’il l’avait voulu. » En effet, le jour de la finale, ‘Shoeless Joe’ avait livré une partie splendide, redoutable en attaque, irréprochable en défense. Au tribunal, les conjurés admirent que Jackson, malgré les aveux arrachés par l’avocat du club, n’avait pas consenti à l’arnaque, qu’on s’était servi de son nom pour la rendre crédible. Les joueurs furent acquittés, mais Comiskey fit en sorte qu’ils soient bannis à vie du baseball professionnel. Un siècle plus tard, on trouve encore, dans les annales du jeu, quelques records au nom de ‘Shoeless’ Joe Jackson, le prodige illettré, qui avait signé sa déposition sans la lire.

Néanmoins, « dans cette confusion d’accusations, de semi dénis et de soudains silences, un seul fait était oublié : Shoeless Joe Jackson n’aurait pu mal jouer au baseball même s’il l’avait voulu. » En effet, le jour de la finale, ‘Shoeless Joe’ avait livré une partie splendide, redoutable en attaque, irréprochable en défense. Au tribunal, les conjurés admirent que Jackson, malgré les aveux arrachés par l’avocat du club, n’avait pas consenti à l’arnaque, qu’on s’était servi de son nom pour la rendre crédible. Les joueurs furent acquittés, mais Comiskey fit en sorte qu’ils soient bannis à vie du baseball professionnel. Un siècle plus tard, on trouve encore, dans les annales du jeu, quelques records au nom de ‘Shoeless’ Joe Jackson, le prodige illettré, qui avait signé sa déposition sans la lire.

Osalide Blanchet

(1) Les Temps modernes de Sartre en avaient publié des extraits en 1954.

(2) Toutefois, c’est peut-être le virilisme d’Algren qui a le moins bien vieilli. On comprend que Beauvoir ait été séduite ; et qu’elle se soit lassée.

Nelson Algren, Chicago : le ciel et l’enfer Traduit de l’américain par Christophe Mercier Editions Bartillat, 179 pages, 17 €

Share this...

Facebook

Facebook