« Je suis épris de [lui] comme une jeune fille », écrivait Søren Kierkegaard à propos de Mozart, promettant de fonder « une secte qui, non contente de [le] placer […] au pinacle, n’admet encore personne d’autre que lui ». Sa musique, continue-t-il, « a fait de moi un bouffon dépouillé à cause de lui du peu de raison à moi départie et passant le plus clair de son temps à fredonner dans une paisible mélancolie des choses que je ne comprends pas, et à errer jour et nuit comme un fantôme autour d’un impénétrable sanctuaire. ». Tous ceux qui aiment Leonard Cohen ont connu, croyez-m’en, cet émoi de jeune fille si bellement décrit par le philosophe danois.

« Je suis épris de [lui] comme une jeune fille », écrivait Søren Kierkegaard à propos de Mozart, promettant de fonder « une secte qui, non contente de [le] placer […] au pinacle, n’admet encore personne d’autre que lui ». Sa musique, continue-t-il, « a fait de moi un bouffon dépouillé à cause de lui du peu de raison à moi départie et passant le plus clair de son temps à fredonner dans une paisible mélancolie des choses que je ne comprends pas, et à errer jour et nuit comme un fantôme autour d’un impénétrable sanctuaire. ». Tous ceux qui aiment Leonard Cohen ont connu, croyez-m’en, cet émoi de jeune fille si bellement décrit par le philosophe danois.

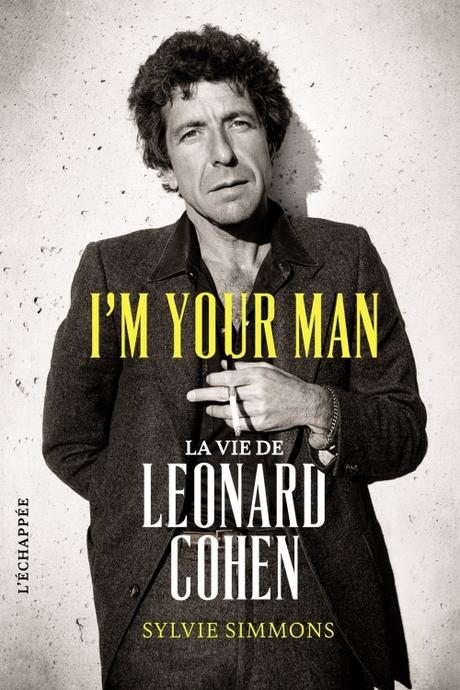

Pour Sylvie Simmons, l’auteure de I’m Your Man. La Vie de Leonard Cohen, publiée en anglais en 2012 et traduit pour la première fois en français, ça a commencé comme ça. Quinze ans, et soudain ce mélange unique de guitares espagnoles en cascatelles, de mélopées de synagogues, rehaussé de chœurs angéliques et des bondissements d’une guimbarde, la renverse. Quinze ans, et au travers de ces textes élégiaques et sensuels, c’est le grand plongeon dans les eaux troubles d’ambivalences bien adultes : elle est à demi-folle, mais « c’est pour ça que tu veux être là » (Suzanne) ; « J’ai besoin de toi, je n’ai pas besoin de toi » (Chelsea Hotel #2) ; « La lente décrépitude, et le joli mois de mai » (Who by fire) ; « Des perdants, oui, mais des perdants magnifiques » (son roman Beautiful losers) ; « Il faut qu’on rie, et qu’on pleure » (So long, Marianne). Et caetera.

Il n’est pas jusqu’au Best of à la couverture jaunâtre de 1975, avec cette sublime photographie prise dans une chambre d’hôtel, qui n’ait, pour les fans, « couleur de sacré », pour parler comme Michel Leiris. C’est ce sacré qui donne, à son tour, sa couleur aux « communautés électives » (Georges Bataille reprenant Caillois) de fans de Leonard Cohen et fait de l’écoute de ses chansons, des récitations de ses paroles, et faisait bien sûr des concerts, tant que l’artiste vécut, des actes fondamentalement liturgiques.

La liturgie est sans doute, d’ailleurs, un linéament premier de la personnalité de Cohen, que l’ouvrage dépeint enfant, puis jeune adulte, découvrant ses appétences pour les mots et la musique. On pourrait commencer par s’intéresser, sociologiquement, à cette situation étrange d’appartenir à une minorité (juive) au sein d’une minorité (les anglophones plutôt protestants), elle-même au sein d’une minorité (le Québec francophone plutôt catholique) dans un pays lui-même largement anglophone et protestant mais qui, quoique vaste, n’est dans la première moitié du XXe siècle qu’une sorte de périphérie nord-américaine.

Ce paradoxe sociologique n’est que le premier dans une série d’hésitations entre des pôles contraires, hésitations extrêmement fortes et constitutives. Le milieu victorien guindé mais tolérant dans lequel naît Leonard ; des oncles et parents qui, les uns, exercent marchandise, les autres sont des exégètes talmudiques ; ses manières discrètes et ses dons précoces d’orateur ; son goût pour la poésie ésotérique et pour les rengaines populaire (le Recueil de chants populaires qu’il apprend par cœur) ; son ascèse de stylite et sa vie plantureuse ; ses velléités de vie de famille et ses fuites systématiques ; ses allures de professeur et ses fréquentations douteuses ; ses névroses nord-américaines et son héliotropisme hellène ; sa fascination pour les grands récits (communisme, Bible), et la répugnance qu’il se sent pour tout engagement ; son arrogance « messianique » et son manque total de confiance en lui. On pourrait ajouter maintes autres choses.

Toutes ces lignes de tension tissent un personnage, car il faut bien parler de personnage, tout à fait complexe et tendu, un « mystère ambulant », selon le mot de Henri Heine. Si attachée que soit Sylvie Simmons à l’exactitude documentaires de son récit, elle laisse transparaître ici ou là, tantôt une tendre complaisance, tantôt un agacement d’incompréhension face au désarroi qui submerge le poète, un désarroi qui touche parfois à la folie et dont témoignent ses textes souvent sombres, baignés d’une lumière opalescente et lunaire.

Et l’incertitude aussi, quant à ses capacités de musicien, que ce soit sur scène ou en studio, frappa cruellement. Le récit de ses premières tentatives, à New York en 1967, est navrant, de même que ses difficultés, à ses débuts, à se faire comprendre des producteurs et musiciens qui l’accompagnent et n’ont jamais entendu une musique aussi singulière, ces changements d’accords inhabituels et contre-intuitifs, ce rasgueado lancinant et ces paroles qui évoquent un García Lorca qui aurait beaucoup écouté Hank Williams. Un documentaire de 1964 le montre répondant à un journaliste que sa préoccupation principale est de déterminer le matin, en se levant, s’il est en état de grâce (« a state of grace ») ; un autre documentaire d’une tournée de 1972 le filme confessant : « Je crois que je vais me couvrir de honte [disgrace], ce soir ». Grâce, disgrâce : il faut une vénération presque fanatique pour suivre les errements du poète et du chanteur dans ses oscillations souvent douloureuses.

La douleur naît du désir. Le Rig-Veda dit : « Il se développa d’abord le désir, qui fut le premier germe de la pensée (X, 129, str. 6, 7). On sait que Bouddha, dont l’un des premiers surnoms était « celui qui a fait vœu de silence » (le nom de moine de Cohen sera : « le Silencieux »), commença par pratiquer le jeûne, pour éteindre ce désir, avant de renoncer. De même, la vie de Leonard Cohen alterne entre ces pôles résolument contraires : désir (le terme omniprésent de « longing », ainsi dans son recueil The Book of Longing) – ce désir qui permet de s’arracher de la dépression et de l’asthénie, atonie –, détachement du désir, jusqu’au renoncement à un détachement complet, la trêve, qui adoucit temporairement le guerre que se vouent le désir et son contraire. De sa retraite monastique au Mount Baldy dans les hauteurs de ce que Chateaubriand nomme regna solitudinis, Cohen ne pouvait que redescendre, « retourner au monde » (The Night Comes On) et à ses fatalités.

De même, cette magistrale biographie nous invite à revenir à l’œuvre, à l’écouter à nouveau, à se frotter à ses beautés : la noirceur décharnée de Songs from a room, (1969) les pochettes du Live Songs (1973) et celle de New Skin for the Old Ceremony (1974) et son image ésotérique et jungienne de coniunctio spirituum, les curiosités de Songs of love and hate (1971) et les synthés de Various positions (1984) et I’m your man (1988), le oud enfiévré du live Field Commander Cohen, qui marque le début de sa collaboration avec la jeune choriste Sharon Robinson, le bercement suave de Ten New Songs, les lives de Songs from the Road (2010) qui le montrent au sommet de son art vocal et guitaristique, jusqu’au sublime You Want It Darker de 2016, l’année où Cohen quitte ce monde comme il quittait la scène, distingué et discret, couvert d’hommages, cette scène qu’il ne fut jamais réellement pressé de quitter.

Car l’ataraxie n’est pas non plus de mise chez Leonard Cohen. Sylvie Simmons raconte dans une postface touchante comment, jusqu’au seuil de la mort, le poète remplit ses carnets de notes, de souvenirs de rêves, conserve jusqu’au bout une attention aux choses, aux émotions, aux êtres, aux états. L’introspection en tant que telle n’a jamais été son fort, confie-t-il à la biographe, dans un échange placé en épilogue, mais il cultive une lucidité qui ne faillit pas car elle est, précisément, cette lumière qui surgit dans les failles (« Toutes choses se brisent, se cassent – c’est par là que la lumière passe. »)

I’m Your Man. La Vie de Leonard Cohen n’omet aucune de ces failles : les drogues, les femmes, le élans brisés. La « Note de l’auteure » contient une liste traditionnelle de remerciements, mais on a l’impression qu’il ne s’agit pas uniquement de personnes, de relations de Leonard Cohen, mais de témoins, au sens religieux du terme. C’est un grand poète et, reconnaissons-le, un rabbin élégiaque dont Sylvie Simmons, en adoratrice fervente et rigoureuse, suivi les traces. L’ultime chapitre du livre est une postface intitulée « Voyager léger », qui dépeint un Leonard Cohen dans l’improbable grâce du grand âge, diminué mais concentré, ses dires habituellement ciselés et intenses, réduits encore à l’élixir rare et pur d’une parole sacrée.

Clément Bosqué

Sylvie Simmons, I’m your man. La Vie de Leonard Cohen Editions de l’Echappée, 501 pages, 24 €

Share this...