J’ai appris l’anglais grâce à Leonard Cohen. L’époque où je découvris la musique folk rock précéda de peu mon entrée au collège, et je comptais sur l’Education nationale pour percer les mystères que recelaient mes refrains préférés. Ce fut une grande déception : les cours de langue vivante progressaient à la vitesse d’une vache espagnole. Je fis acheter par ma mère, « pour mes études », un dictionnaire Harrap’s Compact anglais-français, et pendant que mes petits camarades apprenaient par cœur une longue liste de participes passés irréguliers , j’appris l’anglais en traduisant Bob Dylan, John Lennon et Leonard Cohen.

J’ai appris l’anglais grâce à Leonard Cohen. L’époque où je découvris la musique folk rock précéda de peu mon entrée au collège, et je comptais sur l’Education nationale pour percer les mystères que recelaient mes refrains préférés. Ce fut une grande déception : les cours de langue vivante progressaient à la vitesse d’une vache espagnole. Je fis acheter par ma mère, « pour mes études », un dictionnaire Harrap’s Compact anglais-français, et pendant que mes petits camarades apprenaient par cœur une longue liste de participes passés irréguliers , j’appris l’anglais en traduisant Bob Dylan, John Lennon et Leonard Cohen.

C’est avec ce dernier que j’ai passé le plus de temps. Aujourd’hui encore, certains mots qu’il me fit découvrir sont pour moi définitivement associés à son oeuvre. Si je lis quelque part le verbe « to curl », il m’évoque tout de suite Stranger Song, la mélopée hypnotique de l’étranger sans nom à la recherche d’une étable : « Et tandis qu’il berce de paroles ses rêves, tu remarques, par dessus son épaule, un ruban de route qui s’enroule en volutes de fumée. » Quand je croise le mot « storm », je pense immanquablement aux amants de Hey That’s No Way To Say Goodbye : « tes cheveux sur l’oreiller comme / une tempête d’or ensommeillée ». Lorsque je tombe sur « reach », je fredonne I Came So Far For Beauty, la complainte de l’homme qui a tout sacrifié à sa quête vaine de la beauté :

« Pour trouver la beauté / J’ai tout abandonné

Ma patience, ma famille / Mon œuvre inachevée

J’ai tenté d’être un saint / J’ai donné à chacun

Le bruit de ma vertu / Ne l’a jamais émue

J’ai changé de tactique / Me suis vêtu de noir

J’ai joué à amasser / L’argent, la chair, la gloire

Par quelques os brisés / Mes nervis firent voir

Le prix de ma pitié / L’ombre de mon pouvoir

Mais d’une si lourde main / Je ne pus la toucher

Elle rayonnait au loin / Nue, et inviolée »

Avec le mot « burden », c’est la chanson The Captain qui me revient, ce petit bijou d’humour noir tout en dialogues aiguisés, où se joue le spectacle du diable qui subjugue une âme :

« — Mon capitaine, je dois partir/ Il y a du sang sur vos mains

Dites-moi où je pourrais vivre / Comme un être humain

— Il n’y a plus rien d’humain / Au milieu d’un carnage

Mais si une femme te prend la main / Aime-la sans partage

— J’ai laissé ma femme dans le Tennessee / Et un bébé à Saïgon

Je n’ai pas risqué ma vie / Pour un refrain de chanson

— Ah ! Si ton amour ne peut s’élever / A un très haut degré

Tu es bien l’homme que je cherchais / Reste à mes côtés

— Vous êtes seul dorénavant / Vous ne me rallierez plus

Je ne sais même pas dans quel camp / Ni pour quoi on s’est battu

— Je suis du camp toujours perdant / Face à l’armée de lumière

Je suis du côté du serpent / Voué à manger la poussière

Et j’ai bien lu les Droits de l’Homme / Ce n’est pas entièrement faux

Mais je te confie en somme / Ce qu’il reste du fardeau »

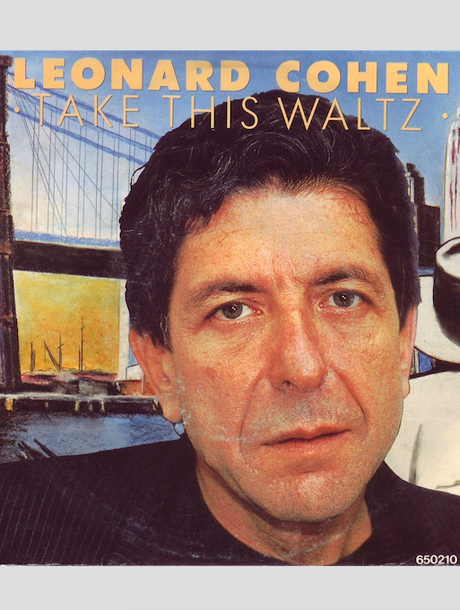

Il y a enfin une chanson de Leonard Cohen dont l’écho s’élève dans ma mémoire au-dessus de toutes les autres, par sa beauté et par le caractère original de sa composition. Il s’agit d’un morceau, sur l’album I’m your man, inspiré de la Petite valse viennoise de Federico Garcia Lorca. Lorca tient une place particulière dans la vie de Cohen. « Il y a longtemps, — je devais avoir quinze ans — en farfouillant dans une librairie de ma ville natale de Montréal je suis tombé sur ce vieux livre d’occasion d’un poète espagnol », racontait-il en 1989 lors d’un concert à Austin, Texas. « Je l’ai ouvert et j’ai lu ces vers : « Par l’arc d’Elvire / Je vais te voir passer / Pour effleurer tes cuisses / et pleurer ». Rafraîchissante émotion… J’ai commencé ma propre quête de ces arcs, de ces cuisses et de ces larmes… Un autre vers : « Le matin m’a lancé des poignées de fourmis au visage. » C’était une idée effrayante ; mais c’était un univers que je comprenais profondément et j’ai commencé à le désirer, à l’explorer, à l’habiter. Et maintenant, bien des années plus tard, c’est un privilège de pouvoir offrir mon minuscule hommage à ce grand poète espagnol dont on a commémoré la mort il y a deux ans. Il a été assassiné par la Garde civile espagnole en 1936. Mon véritable hommage à ce poète fut de baptiser ma fille Lorca ; car il s’agit de Federico Garcia Lorca. »

Il y a enfin une chanson de Leonard Cohen dont l’écho s’élève dans ma mémoire au-dessus de toutes les autres, par sa beauté et par le caractère original de sa composition. Il s’agit d’un morceau, sur l’album I’m your man, inspiré de la Petite valse viennoise de Federico Garcia Lorca. Lorca tient une place particulière dans la vie de Cohen. « Il y a longtemps, — je devais avoir quinze ans — en farfouillant dans une librairie de ma ville natale de Montréal je suis tombé sur ce vieux livre d’occasion d’un poète espagnol », racontait-il en 1989 lors d’un concert à Austin, Texas. « Je l’ai ouvert et j’ai lu ces vers : « Par l’arc d’Elvire / Je vais te voir passer / Pour effleurer tes cuisses / et pleurer ». Rafraîchissante émotion… J’ai commencé ma propre quête de ces arcs, de ces cuisses et de ces larmes… Un autre vers : « Le matin m’a lancé des poignées de fourmis au visage. » C’était une idée effrayante ; mais c’était un univers que je comprenais profondément et j’ai commencé à le désirer, à l’explorer, à l’habiter. Et maintenant, bien des années plus tard, c’est un privilège de pouvoir offrir mon minuscule hommage à ce grand poète espagnol dont on a commémoré la mort il y a deux ans. Il a été assassiné par la Garde civile espagnole en 1936. Mon véritable hommage à ce poète fut de baptiser ma fille Lorca ; car il s’agit de Federico Garcia Lorca. »

Ce « minuscule hommage », c’est Take This Waltz, poignante adaptation du texte de Lorca en anglais et, comme il se doit, en valse à trois temps, où la basse écrue de Cohen s’allie aux chœurs cristallins de Jennifer Warnes dans les élans d’une passion sublimée. La chanson de Cohen a été adaptée à son tour en suédois, en hongrois et, dans un retour aux sources, en espagnol, avec les vers originaux de Lorca. A ma connaissance, son texte n’a pas été chanté en français. Il existe toutefois une traduction, qui se trouve dans le recueil de textes de Cohen, Musiques d’ailleurs, chez Bourgois. Elle ne m’a jamais satisfait : trop littérale, elle ne préserve ni la fulgurance visuelle de Lorca ni l’élégance fataliste de Cohen. Celui-ci, dans sa propre adaptation, avait pris quelques libertés avec la métrique de Lorca et parfois enrichi l’imagerie de l’Espagnol de ses propres obsessions. Partant de là, on peut faire un peu ce que l’on veut… J’ai choisi l’alexandrin tout en me ménageant des césures « obéissantes et mobiles » comme dirait Sainte-Beuve, parce qu’il n’est déjà pas facile d’emprisonner en douze syllabes des idées engendrées dans une autre langue.

Voici donc, ruminé au fil des années, mon microscopique hommage à ce poète-chanteur dont l’univers m’a happé à quinze ans.

« A Vienne aujourd’hui se trouvent dix beautés

Un arbre où les colombes affrontent leur trépas

Une longue antichambre avec neuf cent croisées

Une épaule sur laquelle la mort s’apitoie ;

Un lambeau d’aube pend dans un musée glacé

Prends cette valse aux dents qui ne desserrent pas

Je te veux, je te veux, avec moi ne fais qu’une

Sur cette banquette où gît un livre d’au-delà

Dans des draps humides de la sueur de la lune

Dans une grotte, à la canopée des lilas

Dans un cri plein de traces de pas sur les dunes

Prends cette valse, sa taille cambrée sous tes doigts

Dans une mansarde les enfants jouent et rient

Je m’y m’allongerai bientôt auprès de toi

Dans la brume légère d’une fin d’après-midi

En rêvant à des lustres de cristal hongrois

Je verrai ton chagrin, tes bouquets, tes brebis

Prends cette valse et ses « Je ne t’oublierai pas »

A Vienne il y a une salle d’opéra

Mille regards passent tes lèvres en revue

Les jeunes gens au bar tout d’un coup se sont tus

En entendant des notes bleues sonner leur glas.

Sur ton portrait une guirlande de larmes nues

Prends cette valse, elle va mourir entre tes bras

Pour danser je mettrai un masque de rivière

Ma bouche tout contre la rosée de tes cuisses

Une jacinthe sauvage à ma boutonnière

J’enfouirai mon âme dans la sphaigne et les lys

Prends cette valse au goût de cognac et de terre

La traîne de sa robe flotte sur l’abysse

Jusques aux lagunes pendues à ton poignet

Dans les flots de ta danse tu m’emporteras

A la crue de ta beauté je sacrifierai

Et mon pauvre petit violon, et ma croix

Prends cette valse, ô mon amour, à tout jamais

Nous n’avons plus rien d’autre à attendre que ça. »

Sébastien Banse

Share this...

Facebook

Facebook