A l'été 1869, Catulle Mendès, son épouse Judith Gautier et Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, se rendirent à Tribchen près de Lucerne pour y faire la connaissance de Richard Wagner. Le 3 août 1869, le quotidien français Le National publia le récit de cette première visite sous le titre Note de voyage. La maison de Richard Wagner. Nous reproduisons ce texte sans corriger les coquilles que nous y avons trouvées.

A l'été 1869, Catulle Mendès, son épouse Judith Gautier et Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, se rendirent à Tribchen près de Lucerne pour y faire la connaissance de Richard Wagner. Le 3 août 1869, le quotidien français Le National publia le récit de cette première visite sous le titre Note de voyage. La maison de Richard Wagner. Nous reproduisons ce texte sans corriger les coquilles que nous y avons trouvées.

NOTE DE VOYAGE

II

LA MAISON DE RICHARD WAGNER

Près de Lucerne, en face du Rigi, sur un promotoire [sic] dont l'extrémité boisée se reflète dans les eaux bleues du lac, s'élève une maison tranquille.

C'est là qu'habite, glorieux et solitaire, Richard Wagner. Autrefois, il fut exilé. Maintenant les pays d'Allemagne lui sont ouverts ; toute ville se sentirait honorée de le posséder, mais il demeure à l'écart. Il pourrait habiter Berlin, Vienne ou Munich; il préfère Tribchen. Il tient à l'éloignement comme à un souvenir d'exil.

Deux terres, à jamais illustres, abritent à cette heure la Poésie et la Musique: Guernesey à Victor Hugo, Tribrchen à Richard Wagner. L'axe du monde artistique moderne repose sur ces deux points.

Richard Wagner est seul, avec quelques serviteurs et un grand chien noir, compagnon fidèle. Ce chien, qui s'appelle Rouzemouk, est sauvage comme son nom. On ne lui a appris aucune des gentilleses [sic] frivoles qui déshonorent l'instinct des bêtes, il ne donne pas la patte ; il ne lèche que lorsqu'il le veut bien. Richard Wagner nous a dit : "Il n'a pas besoin d'être savant, puisqu'il est beau et bon."

La maison est silencieuse, et n'ouvre ses fenêtres que du côté du lac et des montagnes. Richard Wagner n'est pas un misanthrope, mais c'est un amant de la solitude. Il aime les villes, il préfère les déserts. D'ailleurs, sa grandeur est de celles qui isolent.

Un luxe grave, profond, une opulence presque solennelle, l'entourent et l'encadrent bien. Le salon où il daigna accueillir notre première visite fait songer à ces vers de Charles Baudelaire :

Là tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté.

Des tentures de velours d'un violet sombre éteignent les fenêtres et étouffent les rumeurs. Sous un plafond peint, sur des murs tendus de cuir chamarré d'or, apparaissent trois portraits : Goethe est placé en face de Schiller, Beethoven n'a pour vis-à-vis qu'un miroir. Mais, au montent où nous déplorions cette irrégularité choquante dans l'ordre général, Richard Wagner se leva devant la glace et, en s'y reflétant, compléta la symétrie.

A droite du salon, une pièce étroite et longue forme ce que le Maître appelle en souriant "sa galerie". Là, des fresques, don du roi Louis de Bavière, retracent les scènes principales des Niebelungen; quatre statuettes de marbre, d'une élégance héroïque, représentent Tanhaüser [sic], inspiré et démoniaque, sa lyre à la main ; Lohengrin, chevaleresque et angélique, auquel le statuaire s'est complu à donner les trait charmants du jeune roi ; Tristan, aussi beau, moins céleste, non dieu. mais héros, et Walter, le poëte à qui les oiseaux de la forêt ont enseigné l'art du chant et le rhythme. Puis, de toutes parts, en grand nombre, mille objets rares et charmants : coupes d'or ciselé, brûle-parfums chinois, armes anciennes. Dans un coin, sous une vitre, d'admirables papillons; car Richard Wagner aime les ailes brillantes. Enfin, dans une petite niche de cuivre peint, un Buddha accroupi.

Une chambre voisine est le lieu religieux où Richard Wagner travaille. De lourdes étoffes de satin, aux couleurs profondes, gisent sur le tapis, dans un désordre pictural. Le piano est ouvert. Çà et là, des partitions aux belles reliures. Les murs forment une bibliothèque où sont rangés les chefs- d'oeuvre de tous les temps et de tous les pays : Eschyle est à côté de Shakespeare, l'Iliade est voisine du Ramayana, Goethe est tout près de Hugo. Balzac, que Richard appelle en souriant Homère de Balzac, occupe un rayon particulier. Les livres de philosophie et d'histoire sont en très grand nombre. Sur une table, apparaissent les œuvres des poëtes tout à fait récents de la France et de l'Allemagne; plusieurs volumes, connue nous entrâmes, venaient d'être feuilletés ; il nous fut impossible de lire les titres, mais nous crûmes deviner ces noms : Leconte de Lisle, Gottlieb Muller, Charles Baudelaire. Richard Wagner nous suivait, un peu inquiet de notre attention, ét. [sic] jaloux de sa solitude ignorée; il nous disait quelquefois : "Surtout, ne prenez pas de notes."

A vrai dire, nous observions l'homme beaucoup plus que la maison. Sous des cheveux déjà grisonnants, vivement épars, Richard Wagner porte un front magnifique, qui rêve et qui pense ; ses yeux sont radieusement purs ; rien n'a pu troubler leur limpidité juvénile, et la finesse de sa bouche n'a pas de pli amer. Ce grand homme est bon.

Il nous recevait avec une paternelle bienveillance. Notre admiration, qui trouve sa récompense en elle-même, ne méritait pas un semblable accueil, et nous ne le devions qu'à l'indulgence de notre hôte. Maintenant, depuis dix jours, sa maison est la nôtre: il l'a voulu ainsi.

Mille fois calomnié et de mille façons, Richard Wagner nous apparaissait de loin comme un être singulier et redoutable, comme un génie jaloux et despotique , et ce n'est pas sans appréhension que nous avons franchi le seuil de sa porte.

Cet être terrible a la douceur et la gaité [sic] des enfants. Alerte, infatigable. joyeux, il va, il vient, il court. Volontiers, il grimpe aux arbres de son jardin. Sa parole est rapide, sémillante de paradoxes. pleine d'imprévu; et il s'interrompt lui-même par de bons rires sincères. Quand il le veut, cet Allemand est un Parisien. Mais, tout à coup, par l'intonation d'une phrase en apparence frivole, se révèle l'intimité grandiose de la pensée : l'homme d'esprit laisse transparaître l'homme de génie.

Lorsqu'il parle de poésie ou de musique, il ne rit plus; il explique, disons mieux, il révèle. Assis près de son piano, remplaçant par un accord le mot français qui lui échappait, il nous a souvent tenu sous le charme de sou éloquence, jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Bon, il l'est au point de pardonner même à la mauvaise destinée. Il raconte sans colère ni aigreur les jours cruels de sa jeunesse. Les chambres sans feu pendant l'hiver, à Paris ; son chien vendu; la partition de la Favorite, arrangée pour deux cornets à piston ; un chœur écrit pour être chanté au théâtre des Variétés dans la Descente de la Courtille, vaudeville de M. Dumersan ; les courses dans les rues, le matin, sous la pluie fine; le poëme du Vaisseau-Fantôme, vendu cinq cents francs, et la musique de ce poëme écrite grâce à cette chétive somme. Ces souvenirs amènent sur ses lèvres un sourire clément. Ses voyages en Allemague, son génie d'abord inconnu, son système d'abord incompris et raillé, les persécutions auxquelles a droit tout grand innovateur, saisissant d'absurdes prétextes politiques et le traquant de pays en pays, de ville en ville, ses douleurs, ses misères, l'épouvante de voir les oeuvres de sa pensée défigurées par des maîtres de chapelle imbéciles, toutes ces anciennes amertumes l'ont laissé doux.

Il ne garde même pas rancune au triste public qui a sifflé Tannhauser [sic], mais il éprouve une sympathie reconnaissante pour celui qui a applaudi Rienzi. A propos de la chute de Tannhauser, il dit : " Ceux qui ont repoussé cet opéra avaient raison, à leur point de vue. Ils voulaient s'amuser, et ma musique ne les amusait pas ; ils devaient mettre ma musique à la porte. Chacun a le droit de chercher son plaisir où il le trouve-Ils voulaient des cavatines et des ballets ; je ne leur offrais ni ballets ni cavatines. Il ne faut pas entrer chez les gens malgré eux ; seulement, ils auraient pu me congédier avec un peu plus de courtoisie. Quant à moi, je n'avais pas tort non plus. Peut-être, si je m'étais résigné aux concessions qu'on exigeait, peut-être, au lieu d'une chute retentissante, aurais-je obtenu un succès médiocre ; mais quel avantage eût retiré de ce succès la musique? Aucun. Il y aurait eu trois actes de plus au répertoire de l'Opéra, voilà tout. Au contraire, en maintenant mon œuvre telle qu'elle avait été conçue et écrite, je m'exposais sans doute à être vigoureusement maltraité; mais n'eût-il pas été absurde de sacrifier par pusillanimité une chance, si chétive qu'elle fût, de conquérir pleinement une réussite qui aurait pu être utile à l'art? "

Quant à Rienzi, représenté sur un théâtre plus populaire, Richard Wagner dit : "Le succès m'a été agréable; mais il ne m'a pas étonné. Chaque fois qu'elles se sont trouvées eu face du véritable public, du public qui vient au théâtre pour éprouver, pour admirer, et non pour applaudir de parti pris une roulade ou un mollet, mes oeuvres ont été bien accueillies. La foule naïve conserve la précieuse impressionnabilité." Ainsi Richard Wagner parle de Paris où il a souffert, de Paris où il a été si longtemps insulté. Et il aime cette ville qui lui a été cruelle, tout autant que si elle lui avait été bonne. "Lorsque je vais à Paris, dit-il d'une voix émue, et que je vois les démolisseurs occupés à faire disparaître un ancien quartier, je me sens triste comme si j'étais né dans ce quartier."

S'il oublia les tristesses et les injures, qu'il appelle des "misérabilités", il se souvient avec attendrissement des enthousiasmes qu'il a suscités, des sympathies qu'il a rencontrées. II ne prononce que d'une voix douce et paternelle le nom de son jeune ami, Louis de Bavière, auquel il doit d'avoir enfin vu ses opéras représentés sur un théâtre digne d'eux. Il songe avec émotion à ceux qu'il nomme ses "amis de France;" il nous a dit : " Expliquez-leur bien que je ne suis pas un ingrat," et il répète souvent les noms des Français qu'il connaît. Parmi les plus grands chagrins de sa vie, il compte la mort de Charles Baudelaire et la mort de Gasperini. Il a beaucoup aimé le grand chanteur Schnow [sic, pour Schnorr], celui qui a si magnifiquement créé l'un des plus beaux rôles écrits par Richard Wagner et qui est mort au milieu du succès. "Mon pauvre Tristan!" dit-il.

On répète volontiers que Richard Wagner use d'une trop grande sévérité dans ses jugements sur les musiciens de son temps. Erreur radicale. L'auteur de Lohengrin est plein d'indulgence. Sans nul doute, il éprouve des aversions profondes pour ceux qui déshonorent son art adoré, mais tous les vrais artistes attirent ses sympathies. "M. Auber, nous disait-il un soir, sera la grande gloire d'avoir naïvement et ingénieusement représenté l'esprit musical français au dix neuvième siècle. Il y a dans la plupart de ses opéras les plus légers une grâce inimitable et une richesse singulière de rhythmes et de motifs. Quant à la Muette de Portici, c'est une oeuvre remplie d'un bout à l'autre d'un souffle ardent et généreux, et il ne faut pas oublier qu'elle est antérieure au Guillaume Tell." Mais ne concluez pas de cette parole que Richard Wagner tienne en médiocre estime l'illustre Rossini : « Nul compositeur, nous a-t-il souvent répété, n'a été plus voluptueusement doué. Et, il y a trois jours, comme nous nous promenions ensemble sur le plateau de la Grütli, en face des sources qui portent les noms des trois premiers libérateurs de la Suisse, Richard Wagner, dans cet admirable décor naturel, fredonnait les motifs principaux du deuxième acte de Guillaume Tell.

Quant aux maîtres anciens, ils lui inspirent un respect sans limites. Une fois qu'en notre présence, un visiteur un peu trop hardi s'avisait de critiquer une page de Mozart : "Ne blasphémons pas!" s'est écrié Richard Wagner. Mais Beethoven est le dieu qu'il préfère à tous les dieux. Quand il explique, mêlant la parole à la note, une symphonie de Beethoven, son œil s'illumine comme celui d'un chrétien extatique, et jamais il ne regarde le portrait du grand maître, placé au-dessus du piano, sans que son visage ne revête l'expression d'une ferveur absolue.

Affable et docile à nos instances, il ne s'est pas refusé à nous faire entendre ses propres partitions. Sa façon de toucher du piano est singulière; il joue aussi mal qu'un jeune élève du Conservatoire et aussi bien que Liszt, et quand il mêle sa voix aux vibrations des cordes, toute la flamme de son génie se révèle et nous embrase! Non-seulement il a parcouru avec nous ses opéras déjà représentés et imprimés, mais, nous livrant des manuscrits nouveaux, il nous a fait connaître Siegfrid, sen chef-d'oeuvre peut-être, et il nous a parlé d'un Parcival qu'il rêve, et surtout (et avec quelle connaissance infime des théologies orientales) d'une magnifique légende bouddhique, qui a déjà revêtu dans sa pensée la forme musicale.

Tel est, mal représenté par un peintre insuffisant, l'auteur de Tristan et Iseult et, des Walkyries. Dans quelques heures, après dix jours de joie profonde, nous quitterons la maison hospitalière et glorieuse où il nous a été donné de connaitre une âme exquise dans l'homme de génie qui partage avec Victor Hugo et Leconte de Lisle notre religieuse admiration.

Catulle Mendès."

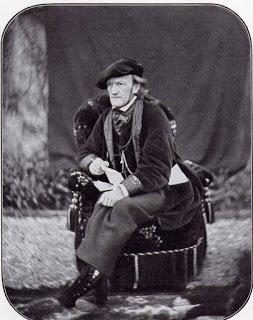

Wagner à Lucerne en 1868

A propos de cette visite à TribchenLa visite de Mendès, Gautier et Villiers à Tribchen a ceci d'extraordinaire qu'il s'agit de la visite de trois écrivains. Chacun d'entre eux a relaté sa rencontre avec Richard Wagner. Il peut être intéressant de comparer les trois versions de leur séjour au lac des Quatre-Cantons. Nous avions déjà publié les récits de Villiers et de Judith Gautier et vous invitons à les relire. Quant à Mendès, il a réutilisé son article de 1869 dans son livre consacré à Richard Wagner publié en 1886. (Cliquer sur les liens pour accéder aux posts)

- "Souvenir", Villiers de L'Isle-Adam à Triebchen. Wagner évoque sa conception de la foi chrétienne.

- Wagner intime, un article de Judith Gautier publié en 1913

- Souvenir d'une folle soirée. Une charade chez Richard Wagner. Un article de Judith Gautier

- Quand Catulle Mendès visitait Wagner à Triebschen en 1869