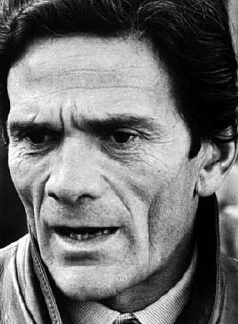

La publication tardive en France du dernier recueil d’articles qu’il restait à traduire de Pasolini rappelle l’ambiguïté de sa position d’observateur de la vie politique et sociale italienne, et son besoin constant de dialoguer avec les lecteurs et même avec ceux qui ne le liraient jamais, ne le comprendraient jamais, mais se rendaient compte qu’il était une figure envahissante des médias, une figure qui jouait son rôle d’élément perturbateur. C’était, de sa part, risqué : l’essentiel de sa personnalité, il était le premier à le savoir, était dans son activité poétique, or ses poèmes étaient mal interprétés. C’est en août 1968 qu’il commence à tenir la rubrique « Le Chaos » dans Il Tempo illustrato, hebdomadaire (à ne pas confondre avec le quotidien homonyme, Il Tempo). Il s’arrêtera en janvier 1970.

La publication tardive en France du dernier recueil d’articles qu’il restait à traduire de Pasolini rappelle l’ambiguïté de sa position d’observateur de la vie politique et sociale italienne, et son besoin constant de dialoguer avec les lecteurs et même avec ceux qui ne le liraient jamais, ne le comprendraient jamais, mais se rendaient compte qu’il était une figure envahissante des médias, une figure qui jouait son rôle d’élément perturbateur. C’était, de sa part, risqué : l’essentiel de sa personnalité, il était le premier à le savoir, était dans son activité poétique, or ses poèmes étaient mal interprétés. C’est en août 1968 qu’il commence à tenir la rubrique « Le Chaos » dans Il Tempo illustrato, hebdomadaire (à ne pas confondre avec le quotidien homonyme, Il Tempo). Il s’arrêtera en janvier 1970.

C’est la deuxième fois qu’il dialogue avec les lecteurs : il l’avait fait une première fois dans Vie nuove, magazine communiste, sur la demande de Maria Antonietta Macciocchi. Ces premières interventions ont été réunies en italien sous le titre Le belle bandiere, et en français sous le titre Dialogues en public, 1960-1965 (éditions du Sorbier). Les autres recueils d’articles politiques, les Lettres luthériennes (Seuil) et les Écrits corsaires (Flammarion) sont plus tardifs, datant des dernières années de sa vie, tout comme l’autre rubrique, elle de critique littéraire, Descriptions de descriptions (Rivages), que Pasolini reprendra dans Il Tempo illustrato.

Contrairement à son amie Elsa Morante, il manifestait peu de sympathie pour la jeunesse révolutionnaire qui descendait dans les rues. Il ne cherchait ni empathie ni consensus pour cette population-là ni de sa part à elle. Il affirmait une position d’outsider, ni bourgeois ni manifestant. Mais il ne renonçait pas pour autant au dialogue. Comme l’avait déjà montré son film Comizi d’amore (Enquête sur la sexualité, 1963), sorti pendant le tournage de l’Évangile selon saint Matthieu, Pasolini avait envie de converser avec une Italie profonde et une élite, indifféremment, pour comprendre les mécanismes de l’idéologie et de la vie sociale. C’était tout un travail parallèle à son oeuvre poétique et cinématographique. Les malentendus, il connaissait cela. Et, d’une certaine manière, les recherchait, les suscitait.

Ses films avaient fait de lui un personnage public d’une grande renommée, mais avaient déconcerté son public qui le voyait passer d’une sorte de néoréalisme transfiguré (Accattone et Mamma Roma) à un symbolisme à la fois mystique et provocateur (La ricotta), à un cinéma-vérité (Enquête sur la sexualité), à un évangélisme marxiste qui ne déplaisait pas à l’église (son Évangile selon saint Matthieu était dédié au pape Jean XXIII, il est vrai, mort au cours du tournage, et remplacé par un Paul VI qui représentait une tout autre conception du catholicisme) et à une forme d’allégorie poétique, puis mythologique (Uccellacci e uccellini, Oedipe roi et bientôt Théorème).

1968 est dans sa vie une année charnière, comme celle qui va suivre. Les mutations sociales qu’observe Pasolini, il les décrit sous forme poétique, chiffrée également dans Porcherie. Mais même s’il demeure très attentif aux redoutables événements politiques qui vont déchirer l’Italie des années de plomb (Pasolini mourra au coeur même de ces années, qui se poursuivront jusqu’à 1990), il se réfugie aussi dans un cinéma qui rêve à une autre Italie, de liberté sexuelle, de fantasmes, d’un peuple railleur et heureux (avec sa trilogie de la vie, ses trois films de contes) où s’entremêlent les classes populaires paysannes et le tiers monde oriental et anglo-saxon. Cette tentative d’amalgame culturel, il la reniera avant de tourner son terrible réquisitoire contre le fascisme, sous forme de métaphore sadienne, Salò.

Dès l’entrée en matière, Pasolini part de plusieurs paradoxes. Il y a en lui, dit-il, un besoin de contredire sa nature bouddhiste qui serait de rester détaché et désengagé. Et c’est par conformisme, ajoute-t-il, qu’il éprouve la nécessité de justifier son besoin de renier sa nature et de s’engager. Voilà empilés plusieurs paradoxes. En suivront d’autres : il se pose en personnage public, mais refuse d’user de l’autorité que lui confère cette position et sa notoriété. Bien entendu, il y a quelque sophisme ou quelque hypocrisie à prétendre suspendre sa propre renommée qui est la seule raison de cette rubrique !

L’embourgeoisement, contre lequel il part aussitôt en guerre, était une de ses obsessions qui l’amenaient à prendre des positions excessives et qui n’étaient pas toujours faciles à justifier précisément. Mais en cela, il appartenait totalement à son époque : car il n’est pas d’intellectuel, en France, en Italie, aux États-Unis, au Japon, en Chine, qui n’ait ressenti alors la nécessité de se démarquer de la classe sociale à laquelle, inévitablement, par son mode de vie, ses revenus, son confort, son rythme, son affranchissement de l’obligation de vendre son temps de travail pour une occupation dans laquelle il ne se reconnaîtrait pas, il appartenait. Un intellectuel échappait tout simplement à l’aliénation, et en était plus ou moins culpabilisé, selon son degré de conscience et d’engagement social.

Et il entre ensuite dans le coeur du sujet avec une affaire qui a défrayé la chronique d’un écrivain et scénariste, ancien partisan antifasciste, ayant harcelé un collaborateur et exercé sur lui un abus de pouvoir et une influence délétère. De nombreux intellectuels avaient pris sa défense. Il est évident que Pasolini, en soutenant Braibanti dont il fait un portrait idéalisé, pense à son propre cas lointain désormais, mais jamais oublié, ni de lui-même ni de ses lecteurs.

Les lecteurs français actuels auront certainement, malgré les notes précises du traducteur, des difficultés à suivre les sinuosités des raisonnements de Pasolini sur des faits, des lectures, des personnalités politiques ou culturelles qui ne leur sont pas familiers et dans un contexte rendu nébuleux par le temps écoulé. Souvent Pasolini reprend des événements déjà abondamment commentés par la presse, commentaires dont nous ne disposons plus et dont l’absence rend ses analyses moins claires. C’est là une des raisons qui expliquent le retard de cette traduction.

Le Chaos contient aussi l’un des textes les plus importants que Pasolini ait écrits sur l’expression cinématographique. Il s’agit des trois dialogues imaginaires ou pas, en tous les cas retranscrits et réécrits, avec son compagnon, le jeune acteur Ninetto Davoli, alors âgé de vingt ans, avec Pierre Clementi (qu’il dirigera dans Porcherie) et avec Franco Citti (protagoniste d’Accattone, Mamma Roma et Oedipe roi). Il y exprime sa thèse sur la représentation de la réalité par la réalité même : les signes linguistiques dont use le cinéma étant, en effet, empruntés à la réalité (êtres vivants, paysages réels, environnement matériel, etc.).

Durant les dix-huit mois qu’a duré cette rubrique, Pasolini a beaucoup voyagé et ses propres intérêts ont aussi voyagé : au Soudan, au Liban, aux États-Unis, en Turquie, ailleurs encore. Et ces déplacements constants, accompagnés aussi de remontées dans le temps ou de visions de l’avenir, font de lui un témoin très particulier : souvent, il a alors besoin de sortir de l’écriture journalistique pour la transformer en prose poétique, comme on l’a vu, et aussi en véritable poème. C’est plus fort que lui (on pourra lire un de ses plus beaux poèmes, « La toux de l’ouvrier »). Mais curieusement, c’est ce recours à la forme poétique qui, chez ses jeunes lecteurs, rencontre la plus violente hostilité, à laquelle il répond, parfois calmement, paternellement (malgré son engagement à ne jamais user de cette posture), parfois agressivement. « Parmi ces jeunes, qui m’ont écrit, Carletto, le fasciste incertain, Sarino, le marxiste terroriste, Filippo est peut-être le pire, parce que c’est l’adolescent moyen, qui s’attribue lui-même le rôle de défenseur des valeurs consacrées, croyant ainsi accomplir un geste courageux de “croisé” alors qu’en réalité, il accomplit un geste de pur conformisme. Ce n’est pas un méchant garçon ; et tout cela, il l’a fait de bonne foi. Je le crains cependant : même s’il devait se repentir et abandonner l’autoritarisme pour la social-démocratie, il ne deviendrait jamais un champion de courage. (Pour ce qui me concerne, je ne fais, après tout, que répéter que “les moralistes sont toujours mal informés” : avant d’écrire cette lettre, Filippo avait le devoir, conventionnel, traditionnel, de s’informer à propos de mon oeuvre : à tout le moins sur mes essais consacrés à Ungaretti et à et Montale.) »

René de Ceccatty

Le Chaos, de Pier Paolo Pasolini. Traduit de l’italien par Philippe Di Meo, R&N Éditions, 248 pages, 19,90 €

Share this...