Nous avons fêté cet été les 50 ans du premier pas sur la Lune. C’est un bon moment pour jeter un regard sur l’histoire de la conquête spatiale et tenter d’en tirer des enseignements qui pourraient s’appliquer à notre domaine.

Personnellement, j’ai toujours vu la conquête spatiale comme un mélange d’aventure dangereuse (l’espace, c’est un nouveau Far West) et de haute technicité. C’est à la fois un domaine de pure science et un soap opera dont l’histoire ne serait rien sans les femmes et les hommes qui l’ont écrite.

Je vais faire d’énormes simplifications, forcément pleines d’inexactitudes, donc si le sujet vous intéresse je vous invite à regarder la section Bibliographie à la fin de l’article ; vous y trouverez des liens ainsi que des références vers des livres et des films.

Je vais rapidement présenter le contexte, puis mettre en avant les enseignements que j’en retire.

Le contexte

Reprenons depuis le début. À partir des années 50, en pleine guerre froide, les États-Unis et l’URSS s’affrontèrent dans la “course à l’espace”. À la base, les fusées dérivaient de missiles balistiques chargés d’emporter des bombes nucléaires d’un continent à l’autre. Les budgets militaires ont financé le début de la recherche spatiale, avant que la propagande et l’idéologie ne prennent le pas, chacune des deux grandes nations voulant prouver au monde sa supériorité technologique.

Dans tous les cas, il s’agissait alors de très haute technologie. Celles et ceux qui ont travaillé sur ces programmes ont dû mettre au point de grandes avancées dans des domaines très variés (mécanique de haute précision, carburants, mathématiques, dynamique des fluides, matériaux, moteurs-fusées, électronique, informatique, médecine, etc.).

On considère habituellement que le point de départ de tous ces travaux a été les missiles allemands V-2 de la Seconde Guerre mondiale, qui pouvaient atteindre l’espace (une fusée V-2 a atteint l’altitude de 105 km en 1946, sachant que l’on considère la limite de l’espace à 100 km). Toutefois, l’Union soviétique avait pris de l’avance, grâce à un groupe d’enthousiastes regroupés au sein du GIRD dans les années 1930, influencés par les travaux de Constantin Tsiolkovski (1857-1935) − qui ont aussi inspiré Wernher von Braun, concepteur des V-2.

1. Quand c’est possible, faire ultra-simple, ça va plus vite et ça coûte moins cher

Une première anecdote que j’aime beaucoup, mais qui n’est malheureusement qu’une légende urbaine : comment les Russes et les Américains ont traité le problème de l’utilisation d’un stylo dans l’espace.

Il faut savoir qu’un stylo-plume ou un stylo-bille aura tendance à ne pas fonctionner dans l’espace (ou, au moins, à ne pas bien fonctionner). En temps normal, l’encre s’écoule par gravité ; il suffit d’écrire en tenant un stylo la tête en bas pour se rendre compte que l’écriture devient erratique au bout d’un moment.

La légende dit que pour pallier cela, les Américains auraient investi des millions de dollars pour mettre au point un stylo dont l’encre est sous pression, permettant d’écrire en impesanteur aussi bien que sous l’eau ou sur Terre dans toutes les positions.

C’est la chute de cette légende qui est savoureuse : les Russes, eux, se seraient contentés d’utiliser… des crayons de papier. Simples, pratiques, pas chers.

Voilà. Sauf que dans les faits, les Américains aussi utilisaient des crayons de papier (ainsi que des crayons gras et des feutres). Le concepteur du Space Pen l’a développé sur ses fonds propres, puis l’a vendu aux Américains aussi bien qu’aux Russes.

Mais j’aime bien l’histoire quand même, qui montre qu’on ne pense pas toujours à utiliser des outils rustiques qui peuvent pourtant très bien faire l’affaire.

2. Pour des résultats rapides, utiliser des technologies maîtrisées

Pour accélérer un véhicule suffisamment pour le mettre en orbite, le meilleur moyen est d’utiliser plusieurs étages. Ce concept, décrit très tôt parTsiolkovski, permet de s’affranchir du poids des réservoirs au fur et à mesure qu’ils sont vidés, évitant ainsi de devoir propulser du poids mort.

Au début des années 50, quand Américains et Russes mettaient au point leurs missiles balistiques, la technique des étages qui s’allument successivement (comme on le connait sur la fusée Ariane, par exemple) n’était pas maîtrisée. Ils choisirent des directions différentes.

Je vais encore faire un raccourci éhonté. Disons que d’un côté les Américains ont mis du temps et de l’argent pour mettre cette technique au point (notamment sur les fusées Titan, Titan II puis Saturn V).

Pendant ce temps, les Russes ont développé la fusée R-7 en contournant le problème : le premier étage est constitué de fusées collées latéralement au corps principal de la fusée, qui forme le deuxième étage ; tous les moteurs sont allumés en même temps, au sol, avant que la fusée ne décolle. Quand le premier étage est vide, les boosters se détachent et laissent le second étage continuer seul (pour la petite histoire, cette technique avait été étudiée par Tsiolkovski dès 1924).

https://aacnitk.wordpress.com/2018/12/

https://aacnitk.wordpress.com/2018/12/

Ils ont donc mis au point une technologie relativement simple (je dis “relativement” parce que même en s’inspirant du travail sur les V-2, ça restait du travail de pointe), qu’il ont su maîtriser convenablement, puis ils l’ont utilisée de manière intelligente.

C’est plus simple, c’est efficace, ça fonctionne. C’est cette fusée qui a servi à envoyer les premiers satellites Spoutnik.

3. Améliorer itérativement plutôt que de repartir d’une page blanche

Continuons sur le sujet des fusées. Comme vu juste avant, les Russes ont fait la fusée R-7 en utilisant une technologie qu’ils maîtrisaient. Par la suite, ils ont été les précurseurs de la méthode agile : ils ont amélioré la fusée de manière itérative. Quand ils ont eu besoin d’ajouter un troisième étage pour envoyer des charges plus lourdes dans l’espace (d’abord pour les sondes en direction de la Lune et de Vénus, puis pour les capsules habitées Vostok), ils avaient eu le temps de développer la technologie nécessaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R-7_Semiorka

https://fr.wikipedia.org/wiki/R-7_Semiorka

C’est cette fusée et ses différentes évolutions qui ont permis le développement de l’industrie spatiale russe.

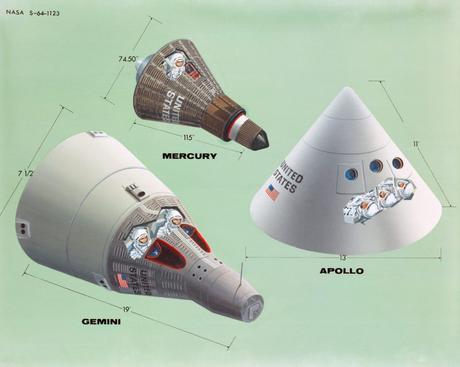

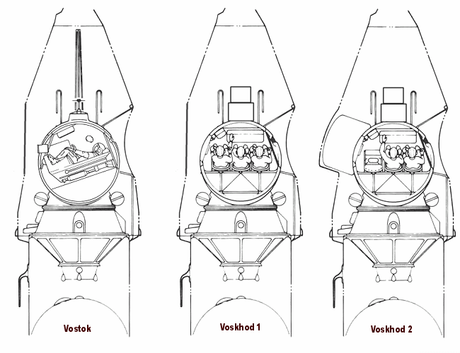

Regardons maintenant les capsules spatiales. Américains comme Russes ont appris pas-à-pas, et ont développé trois générations de capsules : Mercury, Gemini puis Apollo pour les Américains ; Vostok, Voskhod puis Soyouz pour les Russes. Hormis le fait que les Voskhod n’étaient que de simples évolutions du Vostok (mais non présentées comme telles au public), chaque génération de capsule leur a permis d’avancer dans leur compréhension technique du vol spatial, et leur a permis d’expérimenter des améliorations successives : vol suborbital (pour les Américains), vol orbital, vol à 2 puis 3 astronautes/cosmonautes, sortie dans l’espace, rendez-vous spatial, etc.

Je vais faire une digression : je vous invite à lire l’article Things You Should Never Do, Part I, écrit par Joel Spolsky. Il écrit en substance que la plus grande erreur qu’une entreprise de logiciel peut faire, c’est de réécrire du code “from scratch”.

Donc on est d’accord : repartir d’une page blanche, c’est mal ; améliorer itérativement, c’est bien.

4. Les idées farfelues sont parfois les meilleures

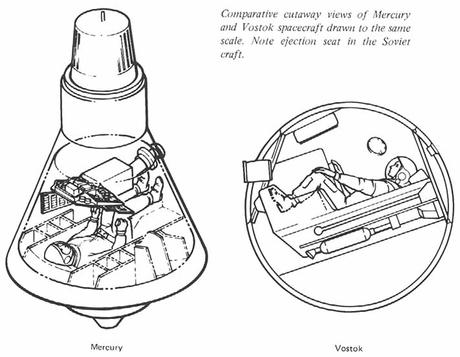

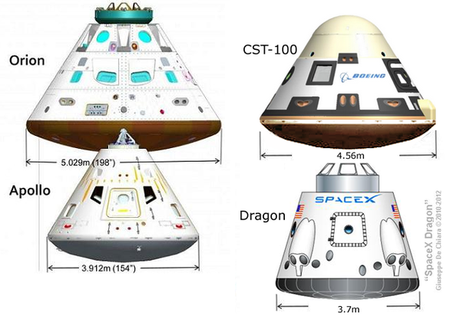

Dans l’imaginaire collectif, les capsules spatiales américaines sont coniques, alors que les capsules russes sont sphériques.

Les capsules américaines :

© NASA

© NASA

Les capsules Vostok et Voskhod :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Voskhod

https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Voskhod

La raison initiale vient des choix qui ont été faits pour les toutes premières capsules. Pour le Vostok, les Russes ont choisi de faire le plus simple possible : une sphère avec une stabilité dynamique naturelle, intégralement recouverte d’un bouclier thermique, et utilisant la répartition des masses et les lois de la physique pour s’orienter naturellement dans le bon sens. Pas besoin de contrôle d’attitude.

Pour la capsule Mercury, les Américains ont fait un choix plus complexe, à cause de la nécessité d’orienter dynamiquement la capsule dans le bon sens, mais qui permettait d’avoir un bouclier thermique plus petit, donc plus léger.

https://www.hq.nasa.gov/pao/History/SP-4209/ch3-4.htm

https://www.hq.nasa.gov/pao/History/SP-4209/ch3-4.htm

Encore une fois, dans le contexte de l’époque (lancer rapidement un homme dans l’espace avec des moyens limités − cf. De Spoutnik à la Lune dans la bibliographie), le choix russe était malin.

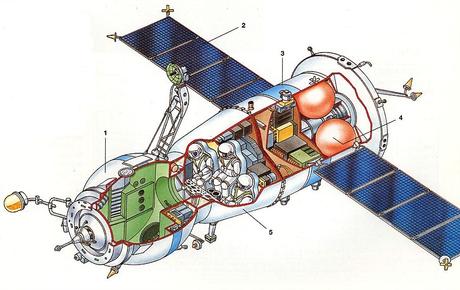

Quand on regarde la capsule Soyouz, on peut avoir l’impression que c’est aussi une sphère :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_(v%C3%A9hicule_spatial)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_(v%C3%A9hicule_spatial)

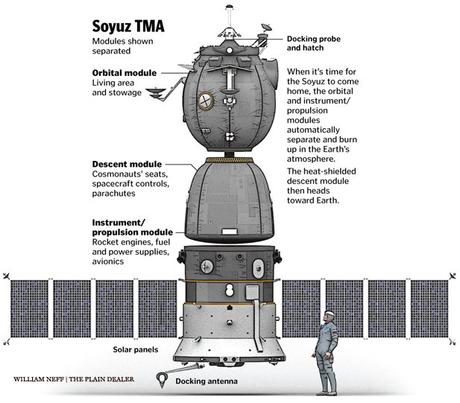

Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que son design est plus complexe qu’il n’y paraît :

https://www.capcomespace.net/dossiers/espace_sovietique/saliout/soyouz_T.htm

https://www.capcomespace.net/dossiers/espace_sovietique/saliout/soyouz_T.htm

La partie sphérique (à gauche sur le dessin) est le Module orbital. Il communique avec le Module de descente (au centre). Enfin se trouve (à droite) le Module de service.

http://www.planetastronomy.com/astronews/astrn-2017/04/astronews-net-12avr17.htm

http://www.planetastronomy.com/astronews/astrn-2017/04/astronews-net-12avr17.htm

Mais pourquoi choisir un design aussi compliqué ?

Le Module de service contient les panneaux solaires, les réservoirs, la propulsion et l’électronique. Au décollage, les cosmonautes sont dans le Module de descente ; c’est aussi dans ce module qu’ils redescendent sur Terre. Il a une forme dite de “phare de voiture”, optimisée pour le retour dans l’atmosphère, avec le bouclier thermique à sa base.

Le Module orbital (la sphère, donc) offre un espace de vie plus grand aux astronautes. Il contient ce qui n’est pas nécessaire au retour sur Terre, que ce soit des équipements scientifiques, du matériel à destination de l’ISS ou plus prosaïquement les toilettes.

Tout comme le Module de service, le Module orbital est largué dans l’espace avant que le Module de descente ne fasse son retour sur le plancher des vaches. En diminuant la masse qui est ramenée sur Terre, cela permet de réduire le bouclier thermique, la taille des parachutes, etc.

On peut remarquer que ce design étrange est particulièrement efficace. Si on regarde les capsules Apollo et Soyouz, on a l’impression que la capsule américaine est beaucoup plus grande que son homologue russe.

Et pourtant, même si Apollo est beaucoup plus lourde que Soyouz (16,5 t versus 7 t), son volume intérieur lui est inférieur d’un tiers (6 m3 versus 9 m3).

Il est intéressant de remarquer que l’entreprise General Electric avait fait une proposition pour la capsule Apollo (finalement rejeté au profit de North American), qui reposait sur le même genre de conception. Certaines personnes pensent que les Russes auraient copié les Américains, mais les documents déclassifiés montrent qu’il n’en est rien.

Ce qu’il faut retenir, c’est que parfois une idée peut sembler étrange ou farfelue, mais c’est juste qu’elle est hyperoptimisée (attention au corollaire : il vaut souvent mieux faire moins optimisé mais plus facile à maintenir, parce que moins difficile à comprendre).

4 bis. Les idées farfelues et rustiques sont parfois les meilleures

Depuis le tout premier Vostok et jusqu’en 2002, les capsules russes ont embarqué le système Globus, qui permet aux cosmonautes de voir où se situe la capsule par rapport à la Terre, et où elle atterrirait si la procédure de rentrée dans l’atmosphère était immédiatement commencée.

Et l’ergonomie est particulièrement simple : c’est un petit globe terrestre qui tourne, pendant qu’une mire fixe montre le point désiré.

Au premier plan, le Globus de Voskhod. À l’arrière-plan, le tableau de bord de Soyouz TM, avec le Globus sur la droite.

Au premier plan, le Globus de Voskhod. À l’arrière-plan, le tableau de bord de Soyouz TM, avec le Globus sur la droite.https://space.stackexchange.com/questions/19811/what-was-the-globe-instrument-in-vostok-1

J’ai lu plusieurs fois que ce système, même si son ergonomie semble rustique, a toujours été très apprécié des cosmonautes pour sa simplicité d’utilisation et parce que l’information est disponible à tout moment d’un seul coup d’œil.

En comparaison, que ce soit sur les capsules ou la navette, les astronautes américains devaient faire plusieurs manipulations pour avoir les mêmes informations, prenant plus de temps à obtenir tout en étant moins explicites.

Il faut se rappeler qu’à l’époque des premières missions spatiales, l’électronique n’était pas encore un domaine très avancé. Aussi le système Globus est un calculateur électromécanique, réputé pour la précision de sa conception − à faire pâlir les meilleurs horlogers suisses.

© Wikipedia

© Wikipedia

Moralités :

1. Quelque chose peut sembler naïvement simpliste, mais si c’est utile pour ses utilisateurs, c’est une bonne chose.

2. Quelque chose peut sembler simple, mais quand même avoir nécessité énormément de travail, justement pour atteindre cette simplicité.

5. Réutiliser ce qu’on a déjà développé, c’est plus rapide, plus sûr et moins cher…

Restons sur le sujet des capsules spatiales. Apollo et Soyouz ont été créées dans le cadre des programmes lunaires de leurs pays respectifs.

Aux États-Unis, toutes les suites imaginées pour le programme Apollo ont été abandonnées rapidement, à part la station spatiale Skylab qui a été utilisée en 1973-1974. Le dernier vol d’une capsule Apollo a été effectué en 1975 pour la mission Apollo-Soyouz.

L’effort a été transféré dès le début des années 70 sur la navette spatiale, dont le vol inaugural a eu lieu en 1981. Donc six longues années sans aucune présence américaine dans l’espace, ce qui contrastait avec les succès accumulés dans les années précédentes.

© NASA

© NASA

Sans refaire tout l’historique de la navette, il faut voir qu’elle a été abandonnée pour plusieurs raisons (coûts et sécurité, principalement) et que son dernier vol a eu lieu en 2011. Et donc, comme tout le monde le sait, cela fait maintenant 8 ans que les Américains sont tributaires des Soyouz pour rejoindre la station spatiale internationale.

La capsule Soyouz, dont le premier vol date de 1967, est aujourd’hui le seul véhicule spatial utilisable par la communauté internationale (à part les capsules Shenzhou chinoises… qui dérivent du Soyouz).

Comment en est-on arrivé là ?

Il faut garder en tête que les Russes ont eux aussi construit une navette spatiale, la navette Bourane. Et même si elle ressemble à une copie de la navette américaine (tout comme le projet de navette européenne Hermès, dans une moindre mesure), elle avait ses propres qualités et défauts.

Mais contrairement aux Américains, les Russes n’ont jamais arrêté leur programme Soyouz, malgré l’avancement de leur navette. Grand bien leur en a pris, puisque l’effondrement de l’URSS les a amenés à faire des choix, notamment celui d’arrêter la navette Bourane, qui n’avait alors effectué qu’un seul vol inhabité totalement automatique en 1988.

Il est difficile de croire que l’économie russe pouvait mener de front ces deux programmes (et celui des stations Saliout/Almaz), mais que cela était complètement impossible pour les Américains.

On peut imaginer que les Américains auraient pu continuer à utiliser leurs capsules Apollo, dans une configuration plus simple qui leur aurait permis de maintenir leur présence dans l’espace à bas coût. Pour cela, il aurait suffi de concevoir un Module de service plus petit, adapté à des missions en orbite terrestre (l’imposant Module de service Apollo a été conçu pour faire l’aller-retour Terre-Lune), et utiliser des fusées moins puissantes que la Saturn V (d’ailleurs, la capsule utilisée pour la mission Apollo-Soyouz avait été lancée avec une fusée Saturn 1B, moins puissante et plus économique).

Mais comme tout le programme Apollo a été mis à la poubelle il y a 40 ans, la NASA a dû réinvestir 8 milliards de dollars pour faire étudier de nouvelles capsules par des compagnies privées (4,7 milliards pour la Boeing CST-100, 3 milliards pour la Crew Dragon de SpaceX), mais aussi plus de 15 milliards de dollars pour le projet de capsule Orion MPCV. Même sans ajouter les 3,3 milliards de dollars versés aux Russes pour faire voyager leurs astronautes, on atteint un total de 23 milliards de dollars !

Les Russes, de leur côté, ont toujours fait évoluer la capsule Soyouz (ainsi que son lanceur), capitalisant ainsi sur les investissements passés.

On peut noter que le prix du « siège » dans un Soyouz est passé de 21 millions de dollars en 2008 (quand la navette existait toujours) à 81 millions aujourd’hui (cf. Business Insider). Si cela vous semble exagéré de la part des Russes, sachez que les capsules CST-100 et Crew Dragon ne feront descendre ce prix qu’à hauteur de 58 millions de dollars par siège. Et encore, ce ne sont que des estimations (vous pouvez être sûrs que ça coûtera beaucoup plus que ça au final).

Économiser 23 millions de dollars par siège, pour un investissement initial de 23 milliards, ça veut dire qu’il faudra quand même envoyer plus d’un millier d’astronautes dans l’espace avant que ce soit rentable… Ils doivent se mordre les doigts d’avoir arrêté Apollo, non ?

Pour revenir à la réutilisation de ce qui a été déjà développé, il y a une anecdote intéressante, racontée par la spationaute britannique Helen Sharman en préface du livre Soyuz Owner’s Workshop Manual (cf. bibliographie en fin d’article) : elle explique que certains systèmes de Soyouz semblent être un peu complexes à comprendre au premier abord, mais que tout devient limpide avec l’explication. Chaque fois qu’un système est amélioré, les nouveautés sont ajoutées “par-dessus” l’existant, et non pas “à la place” de l’existant. Là encore, il s’agit de capitaliser sur des systèmes dont la fiabilité a été (é)prouvée au fil des années, sans remettre en question l’intégralité du système ; et si une nouveauté tombe en panne, ils peuvent toujours se reposer sur l’existant pour assurer le travail de manière dégradée.

5 bis. …mais il y a des limites, faut pas déconner

Comme on vient de le voir, il est souvent plus efficace de réutiliser les technologies que l’on maîtrise. Mais parfois, on a besoin d’un saut qualitatif qui ne peut pas être obtenu à moins d’une avancée technique.

Dans les années 1960, Sergueï Korolev tente de faire avancer le programme lunaire soviétique (ce qui était loin d’être évident, voir plus loin). L’histoire est complexe et pleine de rebondissements (cf. livre De Spoutnik à la Lune : L’histoire secrète du programme spatial soviétique en bibliographie).

La fusée R-7 utilisant un mélange de kérosène et d’oxygène liquide pour alimenter ses moteurs (ce mélange de carburant et de comburant est appelé “ergols”).

Pour lancer un vaisseau spatial en direction de la Lune, Korolev étudie un nouveau lanceur bien plus puissant, la N-1, qui est une réponse à la fusée Saturn V américaine. Mais pour atteindre la puissance nécessaire, il est persuadé qu’il faut utiliser le mélange le plus puissant, l’oxygène et l’hydrogène liquides (d’ailleurs utilisé aussi par les américains).

Quand Korolev demande à Glouchko, le fournisseur des moteurs-fusées (voir plus bas), de fabriquer les moteurs dont il a besoin, celui-ci refuse. Le problème, c’est que l’URSS ne maîtrise pas du tout les ergols cryogéniques, qui doivent être stockés à très basse température (enfin, ils galèrent déjà un peu avec l’oxygène liquide, mais l’hydrogène liquide est clairement un cran au-dessus). À la place, il propose des moteurs consommant des ergols hypergoliques, plus faciles à stocker mais très toxiques.

Je vous passe tous les détails, mais Korolev finit par demander à un autre constructeur, Nikolaï Kouznetsov, de lui fabriquer ses moteurs. Mais Kouznetsov ne maîtrise pas non plus les ergols cryogéniques, et il conseille en retour de faire des moteurs basés sur le couple kérosène-oxygène liquide, bien connu.

Le problème, c’est que la puissance résultante est beaucoup plus faible, et il faut augmenter le nombre de réacteurs pour compenser : le premier étage de la fusée N-1 finira par abriter pas moins de 30 moteurs-fusées.

C’est l’application des principes que nous avons vus, comme la réutilisation des connaissances. Sauf que là, ça ne marche pas. Il faut faire fonctionner les 30 réacteurs en même temps, en adaptant leurs poussées en fonction de la trajectoire de la fusée… mais aussi en fonction des éventuelles défaillances des uns et des autres. C’est mission impossible avec les technologies de l’époque.

https://stephanepecourt.wordpress.com/2014/02/05/

https://stephanepecourt.wordpress.com/2014/02/05/

En comparaison, le premier étage de la fusée Saturn V n’avait que 5 moteurs-fusées. Oui, seulement cinq, mais extrêmement puissants. Et plus faciles à coordonner (surtout que les Américains avaient pu tester chaque élément au sol, alors que Korolev n’en avait eu ni le temps, ni le budget).

Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’il est quasi systématiquement mieux de capitaliser sur ce qu’on connait, et combiner des technologies simples (ou maîtrisées) pour atteindre des résultats élaborés. Mais que parfois, il faut prendre le temps de mettre de nouvelles technos au point, si l’on veut atteindre des objectifs ambitieux.

6. La politique, c’est de la merde

Quand on se documente (notamment grâce au livre De Spoutnik à la Lune : L’histoire secrète du programme spatial soviétique, voir bibliographie en fin d’article), on est assez étonné de voir à quel point les premières réussites soviétiques ont été incroyablement chanceuses.

Korolev avait réussi à mettre au point la fusée R-7, malgré une administration particulière inadaptée : des dizaines de ministères, d’instituts scientifiques, de constructeurs aéronautiques, de corps d’armée… en concurrence les uns avec les autres (oui, oui, même au pays du communisme), avec des individualités fortes qui essayent toutes de tirer la couverture à elles.

En 1946, il est à la tête de l’Institut 88, consacré aux fusées de longue portée, qui dépend du ministère de l’Armement. Il doit collaborer avec Nikolaï Piliouguine (concepteur des systèmes de guidage, rattaché au ministère de l’Industrie électrique), Valentin Glouchko (à la tête du Bureau 456, fournisseur des moteurs, lié au ministère de l’Industrie aéronautique) et Vladimir Barmine (qui gère les centres de tir, sous l’égide du ministère de la Construction des machines et instruments). Ces quatre ministères (armement, industrie électrique, industrie aéronautique, construction des machines et instruments) sont placés sous le Conseil des ministres.

Mais en même temps, il doit collaborer avec les “Unités opérationnelles des fusées”, ainsi qu’avec le Département des fusées géré par Mikhaïl Tikhonravov, qui dépendent de l’État-major de l’Artillerie, lui-même sous le ministère des Armées, qui est indépendant du Conseil des ministres.

Le ministère des Armées et le Conseil des ministres réfèrent directement au Politburo de Staline, par qui toutes les décisions (et donc les allocations de budgets) doivent passer.

Par la suite, la situation ne gagnera pas en clarté. De nombreuses commissions seront créées. Khroutchev (puis Brejnev) continuant à prendre directement toutes les décisions relatives aux fusées, à l’armement et à l’espace, les projets sont lancés à coups de décrets, parfois avec des périmètres flous, souvent contradictoires ou qui se marchent dessus les uns les autres.

Ce contexte est propice à l’apparition de conflits d’ordre humain (Glouchko ayant participé − sous les menaces voire la torture − à l’envoi de Korolev au goulag pendant les purges staliniennes, les deux hommes se détestent). Mais aussi (et surtout) à l’éveil des appétits. Le complexe militaro-industriel est tellement tentaculaire, que de plus en plus de personnes veulent leur part du gâteau : Glouchko, qui réussira à prendre la tête du programme spatial russe après la mort de Korolev et l’échec du programme lunaire ; Vladimir Tchelomeï, concepteur de missiles de croisière, qui s’attire les faveurs de Khroutchev (notamment en embauchant son fils, se donnant ainsi un accès direct au leader soviétique) et concevra par la suite la fusée Proton et les stations Saliout et Almaz ; Mikhail Yanguel, qui était à la tête des systèmes de guidage sous les ordres de Korolev en 1950, et qui construira par la suite des missiles balistiques (dont il dérivera la fusée Cosmos) et les satellites de la série DS.

Plusieurs fois, les projets seront répartis entre ces hommes (et les bureaux de recherche qu’ils dirigent). Les projets, cela veut dire les budgets associés, mais aussi le prestige et le pouvoir qui en découlent.

Beaucoup de projets sont dupliqués complètement entre plusieurs entités, amenant une division des moyens effectivement utilisables sur les grands projets (comme la conquête de la Lune).

On peut remarquer que les Américains, qui n’ont pas souffert de telles luttes de pouvoir, n’ont pas dispersé leurs ressources. Si au tout début leurs fusées étaient conçues par l’Armée de l’air et par la Marine, la création de la NASA en 1958 a joué un rôle crucial dans la cohésion des efforts (notamment par le travail de James Webb, son administrateur de 1961 à 1968, épaulé techniquement par von Braun).

En entreprise (que l’on fasse de l’informatique ou non), c’est pareil : les jeux politiques ne servent que le bien individuel de quelques personnes, rarement le bien de l’entreprise, jamais le bien commun.

Le pire, c’est lorsque les jeux politiques sont le fait de personnes qui sont persuadées de servir le bien commun, alors qu’il n’en est rien. Cela aboutit souvent à des catastrophes plus ou moins rapides (turn-over élevé, perte de productivité, diminution de la rentabilité, et même mort de l’entreprise).

Et même en dehors des jeux politiques, on peut apprendre qu’on trop grande fragmentation de l’effort induit une perte d’efficacité : une entreprise dont chaque Business Unit a carte blanche pour choisir ses technologies (par exemple), finira par abriter en son sein des projets similaires mais différents, le tout se faisant au prix d’un coût élevé et d’un manque de cohésion.

7. Ni la science, ni l’héroïsme, ne sont réservés aux hommes (blancs)

Il faut remettre les choses dans leur contexte historique. Pour la période qui nous intéresse principalement (pour prendre large, depuis les années 1930 jusqu’aux années 1960 inclues), l’accession des femmes et des minorités à des postes scientifiques ou militaires élevés oscille entre le “pas beaucoup” et le “complètement inexistant”.

Korolev était connu pour sa misogynie, et il ne voulait la présence d’aucune femme sur les pas de tir, sous prétexte qu’elles portent malheur.

Aux États-Unis, non seulement les femmes sont souvent cantonnées à des rôles de mères au foyer (les femmes d’astronautes participant à leur manière à l’image de la famille américaine parfaite), mais la ségrégation raciale y est légalisé ; n’oublions pas que plusieurs centres spatiaux importants sont implantés dans des états sudistes : (Floride, Texas, Alabama, Virginie, Mississippi).

Aux États-Unis, la sélection des sept premiers astronautes du programme Mercury fut présentée en 1959, et appelée “Mercury 7” (leur histoire est racontée dans le célèbre film L’étoffe des héros, voir dans la bibliographie de fin d’article). En 1960, un médecin de la NASA prit l’initiative de faire passer les mêmes tests de sélection à un groupe de femmes aux impressionnants CV de pilotes ; treize d’entre elles passèrent les deux premières séries de tests avec succès (voir le film Mercury 13 dans la bibliographie, qui raconte leur histoire). Malheureusement, la NASA interrompit ce programme officieux. L’une de ces femmes, Jerrie Cobb, eut des résultats qui la plaçaient dans le top 2% de tous les candidats astronautes. En 1962, elle témoigna devant le sous-comité spécial de sélection des astronautes du Congrès, mais rien n’y fit.

Quelques mois plus tard, en 1963, les Russes envoyèrent Valentina Terechkova dans l’espace. Mais ce vol avait uniquement un but de propagande (continuer à faire des “premières”). Il faudra attendre 1982 pour qu’une autre Russe retourne en orbite (Svetlana Savitskaïa), et 1984 pour qu’une Américaine y aille à son tour (Sally Ride).

De nos jours, des femmes occupent toutes sortes de postes dans le domaine spatial. Malheureusement, la parité n’y est pas encore une réalité, reflet de nos sociétés actuelles.

On peut noter que Thomas Pesquet (spationaute français ayant effectué un séjour dans l’ISS en 2016-2017) a fait partie de l’équipage de Peggy Whitson, qu’il présente comme une légende vivante (cf. BD Dans la combi de Thomas Pasquet dans la bibliographie). Elle est la première femme à avoir été Commandante de l’ISS (titre qu’elle portera deux fois) ; elle a fait trois séjours dans l’ISS, et détient le record de nombre de jours cumulés dans l’espace (655) chez les astronautes de la NASA.

Un autre exemple féminin majeur de la conquête spatiale est incarné par Margaret Hamilton. Elle a travaillé dans le laboratoire du MIT qui s’occupa de tout le développement informatique des programmes Apollo et Skylab, prenant la tête de l’équipe en charge des logiciels embarqués.

Margaret Hamilton devant le code du logiciel de navigation d’Apollo en 1969.

Margaret Hamilton devant le code du logiciel de navigation d’Apollo en 1969.

C’est elle qui inventa le terme «software engineering» («génie logiciel» en français). Elle a fait avancer l’informatique dans les domaines de la modélisation de processus, la prévention et la gestion des erreurs, la programmation orientée objet, et tant d’autres…

Son travail sur la qualité logicielle et les traitements des erreurs empêcha plusieurs catastrophes. Elle avait ajouté des garde-fous logiciels pour empêcher que l’ordinateur embarqué soit surchargé, ou encore pour s’assurer que les astronautes effectueraient les séquences correctement (malgré qu’on lui ait certifié que les astronautes ne se tromperaient pas, c’est évidemment arrivé).

Elle a reçu plusieurs récompenses, dont la Médaille présidentielle de la liberté − la plus haute distinction civile aux États-Unis − en 2016.

Un film sur sa vie et son œuvre serait très intéressant.

Katherine Johnson en 1966 à la NASA

Katherine Johnson en 1966 à la NASA

N’oublions pas Katherine Johnson, mathématicienne afro-américaine dont le travail a été reconnu par la NASA comme indispensable au programme Mercury, à la mission Apollo sur la Lune et même au programme de la navette spatiale. Sa contribution a été retranscrite dans le livre Les figures de l’ombre, puis dans le film qui en a été tiré (voir dans la biographie).

Elle a reçu elle aussi un grand nombre de récompenses et de distinctions, dont la Médaille présidentielle de la liberté en 2015.

Pour revenir aux voyageurs de l’espace, Ed Dwight fut le premier afro-américain à participer aux sélections des astronautes en 1961, sous l’impulsion du gouvernement Kennedy (qui voulait montrer un exemple d’«intégration raciale»), mais il ne fut pas retenu. Il dira ne pas s’être senti bien accueilli ; il a pourtant bénéficié d’une importante couverture médiatique, et la Maison-Blanche annoncera même «Nous avons maintenant un astronaute noir». Son image fut même utilisée auprès de populations locales en Afrique du Sud pour les inciter à ne pas tenter de saboter les antennes américaines installées sur place.

Le premier “véritable” astronaute afro-américain fut Robert Henry Lawrence. Il a été sélectionné en 1967, mais décéda malheureusement la même année pendant un vol d’entrainement en avion de chasse (en tant qu’instructeur), avant de pouvoir aller dans l’espace.

© NASA

© NASA

Le premier afro-américain en orbite fut Guion Bluford, qui effectua quatre vols sur la navette spatiale entre 1983 et 1992.

Tout ça pour dire que − quel que soit le métier − seules les compétences doivent déterminer l’adéquation d’une personne avec le poste qu’elle occupe. Et même s’il semble rester des poches de machisme néandertalien et de racisme rachitique du bulbe dans certaines entreprises, il est de notre devoir de lutter contre toutes les formes de discrimination.

Bibliographie : Liens

Pour commencer, quelques articles à lire sur Wikipédia. N’hésitez pas à suivre les liens internes pour approfondir :

– Histoire du vol spatial

– Programme spatial de l’Union soviétique et de la Russie

– Programme spatial des États-Unis

Je vous conseille aussi le site Anecdotes-spatiales, une vraie mine d’infos.

Bibliographie: Livres

Apollo 11 Owner’s Workshop Manual et Soyuz Owner’s Workshop Manual

La série des Owner’s Workshop Manual est fascinante. Chaque livre est très bien documenté et contient un récit historique et technique, des plans, des dessins et des photos. Je vous recommande fortement celui sur Apollo 11 (qui relate la conquête lunaire américaine) et celui sur Soyouz (qui retrace toute la conquête spatiale russe).

De Spoutnik à la Lune : L’histoire secrète du programme spatial soviétique

Ce livre est la référence ultime et absolue sur le programme spatial russe. Depuis Tsiolkovski jusqu’à l’effondrement de l’URSS, en passant par toute l’œuvre de Korolev et les méandres du programme lunaire, vous y trouverez toutes les informations possibles.

Dans la combi de Thomas Pesquet

Cette bande dessinée est absolument géniale. Non seulement elle est très drôle (vraiment, vous allez vous bidonner), mais elle offre un regard inédit sur le processus de sélection et d’entrainement des spationautes. À lire absolument !

Dans les coulisses de la conquête spatiale

Ce livre contient un nombre incroyable d’anecdotes, certaines complètement incroyables. Publié en 2003, il commence à dater un peu (beaucoup d’informations russes ont été déclassifiées depuis), mais cela n’enlève rien au plaisir de lecture.

L’espace sans gravité

Un livre rempli d’anecdotes et d’histoires, qui se lit avec plaisir du début à la fin sans qu’on ait envie de le lâcher.

Bibliographie : Films et série

First in Space

Film russe qui retrace le vol historique de Youri Gagarine. Parfait pour se replonger dans le contexte de l’époque. À regarder en version originale pour s’immerger encore mieux.

L’étoffe des héros

Célèbre film qui retrace l’histoire des premiers pilotes d’essai, puis la sélection des premiers astronautes américains du programme Mercury, et leurs premiers vols.

Mercury 13

Ce documentaire retrace l’histoire des 13 femmes qui ont réussi les mêmes tests de sélection que les hommes choisis pour être astronautes sur Mercury.

Disponible sur Netflix

The Spacewalker

Un autre film russe, cette fois-ci sur le vol Voskhod 2, avec la sortie dans l’espace d’Alexeï Leonov. L’image est superbe et l’histoire est très bien racontée ; on angoisse et on souffre avec l’astronaute.

Les figures de l’ombre

Ce très beau film, qui a reçu de nombreuses distinctions et nominations, est particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. Il permet de voir une partie de l’envers du décor de la conquête spatiale américaine. Il met en avant le rôle qu’on joué les femmes “calculatrices humaines” à une époque où l’informatisation débutait tout juste. Enfin, il permet de se rendre compte de la réalité de la ségrégation raciale dans l’Amérique des années 50 et 60, et comment certaines personnes ont réussi à s’imposer malgré ce contexte.

First Man

Ce film, très récent, est un biopic sur Neil Armstrong et son premier pas sur la Lune. Les images sont splendides, et l’aspect historique participe au plaisir. Mais il faut faire abstraction du scénario et du jeu de Ryan Gosling, qui font passer Armstrong pour un égoïste à la limite de l’autisme.

Apollo 13

Quand il est sorti, ce film étant époustouflant par ses images, et par son aspect qui en fait presque un documentaire. Il revient sur l’accident spatial qui aurait pu tourner à la catastrophe.

Gravity

Malgré une longue liste d’incohérences historiques et scientifiques, Gravity est un chef-d’œuvre visuel. Couronné d’un très grand nombre de distinctions (dont 7 Oscars), c’est une rare occasion de voir le télescope spatial Hubble, la navette spatiale américaine, l’ISS, l’intérieur d’un Soyouz et d’un Shenzhou.

Toucher le ciel

Ce film-documentaire raconte le vol de Guy Laliberté (créateur du Cirque du Soleil) dans l’ISS en 2009. C’est intéressant de suivre un “touriste spatial”, de voir son entrainement puis son séjour.

Disponible sur iTunes.

16 levers de soleil

Un autre film-documentaire, cette fois-ci sur le vol de Thomas Pesquet. À regarder juste après avoir lu la BD Dans la combi de Thomas Pesquet !

The Cape

Une série télé des années 90, qui se passe à Cap Canaveral, et qui permet notamment de voir l’intérieur de la navette américaine. Elle n’est malheureusement jamais sortie en DVD, mais vous pouvez la regarder sur Youtube (en anglais).